ВАДИ. Сухие долины в пустынных (аридных) областях, днища которых периодически заполняются водой в дождливый период. Подобные долины в пустынях Средней Азии называются узбоями.

ВАДОЗНЫЕ ВОДЫ. Воды атмосферного происхождения, заключенные в земной коре, участвующие в общем круговороте воды на земном шаре.

ВАКУУМ. Среда, содержащая газ при давлениях существенно ниже атмосферного. Различают низкий В.: давление газа менее 1 мм рт. ст. и высокий В. : давление 10–3–10–8 мм. рт. ст. Плотность атмосферы на высоте нескольких сотен километров соответствует высокому вакууму, однако и там в 1 см3 воздуха еще содержатся миллиарды молекул газа.

ВАКУУМНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ОБЛАСТЬ СПЕКТРА. Область спектра электромагнитной радиации в диапазоне длин волн 2 * 10–1 — 10–3 мкм.Эта радиация сильно поглощается атмосферой и доступна измерению только в высоких слоях атмосферы.

ВАЛЕНТНОСТЬ. Свойство атомов химических элементов образовывать химические связи с другими атомами. В. определяется числом электронов внешних электронных оболочек, которые атом может отдавать или присоединять.

ВАЛЫ КЕЛЬВИНА — ГЕЛЬМГОЛЬЦА. Циркуляция в термически устойчивом слое, в котором имеется вертикальный сдвиг ветра. Она принимает форму волн, которые завихряются и нарушают упорядоченные турбулентные потоки.

ВАЛОВОЕ ИСПАРЕНИЕ. См. суммарное испарение.

ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. Ряд значений переменной случайной величины расположенных в зависимости от их повторяемости.

ВАРИАЦИЯ. Изменение переменной случайной величины при переходе от одного ее значения (случая) к другому.

ВАРИАЦИЯ (меры или прибора). Наибольшая экспериментально определяемая разность между повторными показаниями измерительного прибора, соответствующая одному и тому же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних условиях.

ВАРИОГРАФ ДАВЛЕНИЯ. См. микробарограф.

ВАТТ (Вт). Единица мощности в СИ, 1 Вт — соответствует мощности, при которой работа в 1 Дж совершается за время 1 с. 1 Вт = 1 Дж*с–1.

ВАТТ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР (Вт*м–2). Единица поверхностной плотности потока радиации (интенсивности радиации) в СИ. 1 Вт м–2 соответствует поверхностной плотности потока радиации, при которой через поверхность площадью 1 м2 проходит поток излучения, равный 1 Вт.

ВЕБЕРА — ФЕХНЕРА ЗАКОН. Психофизический закон, по которому прирост интенсивности ощущения (в том числе светового) пропорционален логарифму прироста силы вызывающего его раздражителя.

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. Период (часть) года, в который условия в среде обитания культурных растений благоприятствуют их росту и развитию (вегетации). В первом приближении это — безморозный период, т. е. промежуток времени от последних весенних до первых осенних заморозков. Однако для различных растительных культур в одной и той же местности В. п. может различаться в зависимости от морозостойкости растений. В тропиках и отчасти в субтропиках В. п. продолжается круглый год.

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПОЛИВ. Искусственное орошение сельскохозяйственных культур в вегетационный период.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ. Метеорологическая станция, организованная тем или иным ведомством, учреждением или предприятием для удовлетворения своих специфических запросов, не входящая в сеть станций Росгидромета.

ВЕДУЩИЙ ПОТОК. Достаточно сильный, мало искривленный и устойчивый перенос воздуха в средней тропосфере, в направлении которого в основном происходит перемещение атмосферных возмущений (барических систем). На практике за направление В. п. принимают направление изогипс в высотной фронтальной зоне на карте абсолютной топографии изобарической поверхности 500 или 700 г. П. а. Считаются, что скорость перемещения циклонов или антициклонов в направлении изогипс составляет около 2/3 скорости ветра на изобарической поверхности 700 г. П. а.

ВЕДУЩИЙ УРОВЕНЬ. Уровень ведущего потока в атмосфере.

ВЕЕРООБРАЗНЫЙ ШЛЕЙФ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. Шлейф загрязнения, который распространяется в основном по горизонтали и частично по вертикали. Распространение по горизонтали часто обусловлено изменением направления ветра с высотой, а распространение по вертикали сдерживается термической устойчивостью.

ВЕЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РУСЛА. Серия дугообразно изогнутых гряд и на поверхности поймы, различно ориентированная по отношению к современному руслу. Формируется в процессе перемещения потока в пределах долины при свободном меандрировании. По аэрофотоснимкам В. п. р. можно восстановить историю перемещения русла и дать прогноз развития этого процесса в будущем.

Син. веер блуждания русла.

ВЕКОВАЯ СТАНЦИЯ. Метеорологическая станция для изучения векового хода метеорологических элементов, действующая неограниченное время в практически неизменных условиях.

ВЕКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК. (Метеорологическое)

Постепенное повышение точки нуля и точки кипения воды на шкале термометра по отношению к их первоначальному (при изготовлении термометра) положению в результате остаточных деформаций стекла, подвергаемого при изготовлении термометра сильному (до размягчения) нагреванию. Продолжается годами. Величина В. с. р. т. измеряется десятыми и сотыми долями градуса.

ВЕКОВОЙ ХОД МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Изменение метеорологических характеристик на протяжении десятков или сотен лет после удаления сравнительно короткопериодных колебаний. Прослеживается по осредненным годовым или многолетним значениям, в особенности по сглаженным таким образом, чтобы исключить колебания с более короткими периодами. Иногда Вековой ход называют вековым трендом климатической системы.

Син. вековое колебание.

ВЕКОВОЙ ЦИКЛ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ. Изменение солнечной активности (в частности, относительного числа солнечных пятен) со средним интервалом между двумя последовательными максимумами (или минимумами) около 80-90 лет. Выражается в квазипериодическом изменении максимумов 11-летнего цикла солнечных пятен. В В. ц. с. а. входит семь-восемь 11-летних циклов. В период с 1749 г., т. е. с начала получения ряда чисел Вольфа, прошло около трех В. ц. с. а., поэтому существование этого цикла, как длительного закономерного явления, нельзя считать доказанным. С В. ц. с. а. часто связывают цикличность многих земных явлений, особенно климата.

Син. 80–90-летний цикл солнечной активности.

ВЕКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТОКА. Изменения водности рек на протяжении периода, охватывающего различные климатические эпохи. В качестве причины появления В. к. с. в четвертичном периоде является оледенение. Также прослеживается влияние космических факторов, связанных с солнечной активностью. При расчете гидротехнических сооружений во внимание не принимается.

См. многолетние колебания стока.

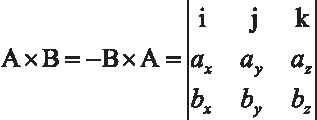

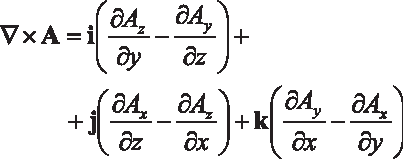

ВЕКТОР. Величина, характеризующаяся числовым значением (модулем) и направлением. В. графически изображается направленным отрезком прямой и задается либо длиной этого отрезка и углами, образуемыми им с двумя определенными плоскостями (напр., меридиана и горизонта), либо составляющими по трем осям прямоугольных координат. Если ax, ay, az — проекции вектора А на оси x, y, z, а i, j, k — единичные векторы, направленные по этим осям, то

A = axi + ayj + azk.

Выражение ![]()

![]() — числовое значение или модуль вектора. Примеры векторов, используемых в метеорологии: скорость ветра, вихрь скорости, градиент давления, ускорение, сила Кориолиса.

— числовое значение или модуль вектора. Примеры векторов, используемых в метеорологии: скорость ветра, вихрь скорости, градиент давления, ускорение, сила Кориолиса.

ВЕКТОР ВЕТРА. Вектор, совпадающий по направлению с направлением ветра, причем величина вектора пропорциональна модулю скорости ветра.

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ОБЛАКОВ. Вектор, определяемый по последовательным положениям облака или группы облаков.

ВЕКТОР ПОРЫВА. Кратковременное отклонение вектора скорости ветра от его средней величины за определенный период времени.

ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ. Пространственное распределение вектора, напр., поле ветра.

ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. Вектор С = А ? В, по модулю равный , т. е. площади параллелограмма, построенного на векторах ![]() А и В, и направленный по нормали к этой площади так, чтобы векторы А, В, С образовывали правовинтовую или левовинтовую систему в зависимости от того, какая принята правая или левая система координат.

А и В, и направленный по нормали к этой площади так, чтобы векторы А, В, С образовывали правовинтовую или левовинтовую систему в зависимости от того, какая принята правая или левая система координат.

В. п. равно нулю, если один из векторов равен нулю или если они параллельны. Если векторы разложены по прямоугольным осям координат:

A = ax i + axj +az k, B = bx i + byj + bz k,

то их В. п. является детерминантом

Применяется еще обозначение [AB].

ВЕЛИЧИНА БАРИЧЕСКОЙ ТЕНДЕНЦИИ. См. барическая тенденция.

ВЕЛИЧИНА –D. Положительная или отрицательная величина, на которую высота (z) точки на изобарической поверхности отличается от высоты (zp) той же изобарической поверхности в стандартной атмосфере МКАО (т. е. величина D = z–zp).

ВЕЛИЧИНА ОХЛАЖДЕНИЯ. В биоклиматологии человека — характеристика охлаждающего действия метеорологических факторов на человеческое тело. В. о. выражается количеством тепла, которое нужно доставлять за единицу времени на единицу поверхности определенного прибора (кататермометра или фригориметра), чтобы поддерживать его постоянную температуру 36,5°С при различных условиях температуры, влажности воздуха, скорости ветра и солнечной радиации. Выражается в Вт или Дж теплопотерь за единицу времени.

ВЕЛОПАУЗА. Слой атмосферы на высотах около 20 км, в стратосфере, в котором летом происходит переход от западного переноса воздушных масс к восточному.

ВЕНЕЦ. Оптическое явление в атмосфере, наблюдаемое при тонких, чаще всего высоко-кучевых капельных облаках, обусловленное дифракцией света. В. представляет собой светлый ореол, непосредственно примыкающий к диску светила, с чередованием спектральных цветов от внутреннего голубого к внешнему красному, окруженный снаружи одним, двумя или тремя радужными кольцами с тем же чередованием цветов. Радиус В. обратно пропорционален размеру капель. Угловой радиус В. составляет несколько градусов. Венцы также наблюдаются при тумане около искусственных источников света.

ВЕНЕЦ ЧЕЛЛИНИ. Белое кольцо рассеянного света, окружающее тень, отбрасываемую головой наблюдателя на покрытую росой почву, когда высота Солнца небольшая, а расстояние от наблюдателя до тени велико.

ВЕНТИЛИРУЕМАЯ БУДКА. Деревянная будка с жалюзийными стенками, предназначенная для искусственной вентиляции радиозондов и самолетных метеорографов при их выдержке на воздухе. Снабжена электрическим вентилятором.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ПСИХРОМЕТР. Психрометр, имеющий устройство для искусственной вентиляции двух термометров.

См. аспирационный психрометр.

ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ. В процессах турбулентного теплообмена — явление зависимости турбулентной теплопроводности приземного слоя воздуха от направления турбулентного потока тепла. Заключается в том, что при положительном турбулентном потоке (от земли в атмосферу) днем, когда коэффициент турбулентности велик, теплообмен значительно больше, чем ночью при отрицательном турбулентном потоке. В результате почти повсюду на суше годовая сумма турбулентного теплообмена оказывается положительной, т. е. в среднем турбулентный поток тепла направлен от земли в атмосферу.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТ ЗАМОРОЗКОВ —стационарные вентиляторы или вертолеты, используемые в условиях устойчивой атмосферы для предохранения от заморозков фруктовых садов, виноградников и т. д. путем турбулентного перемешивания теплого воздуха из более высоких слоев с холодным воздухом вблизи земной поверхности.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АНЕМОМЕТР. См. дифференциальный анемометр.

ВЕНТИЛЯЦИЯ. В метеорологических и аэрологических приборах достаточно свободное протекание воздуха мимо прибора (напр., термометра или приемной части в термографе, метеорографе и пр.), обеспечивающее правильное измерение параметров атмосферы. В. может быть естественной, напр. в психрометрической будке, где она достигается жалюзийным устройством стенок, и искусственной, создаваемой специальным вентиляционным устройством, например, в психрометре Ассмана или в метеорографе.

ВЕРОЯТНАЯ ОШИБКА. То же, что вероятное отклонение, в применении к ряду отдельных измерений переменной величины со случайными отклонениями от истинного значения.

ВЕРОЯТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ. Общие соображения о развитии синоптического положения и условий погоды на период равный до нескольких суток, следующий за сроком действия детального краткосрочного прогноза.

ВЕРОЯТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ. Одна из мер рассеяния случайной переменной величины X: такое отклонение от среднего значения (математического ожидания) данной величины, которое наблюдается в половине всех случаев. Для нормального распределения В. о. равно 2/3, т. е. 0,6745 среднего квадратического отклонения (средней квадратической ошибки). Если X1, X2, X3, …, X n суть n значений переменной случайной величины, среднее значение которых – равно X, то В. о. равно

![]()

![]()

![]()

![]()

Отклонение отдельного значения с равной вероятностью заключается внутри или вне пределов ±r.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ. Прогноз, в котором указывается вероятность осуществления прогнозируемого явления или состояния.

ВЕРОЯТНОСТЬ. Числовая характеристика степени возможности появления определенного события A в определенных условиях, которые могут повторяться неограниченное число раз. Если N — общее число повторений заданных условий, а n — число случаев появления рассматриваемого события A, то n/N есть частота (повторяемость) события A, а

![]() есть его вероятность. Таким образом, В. есть положительная величина, заключающаяся между нулем и единицей. При большом N В. мало отличается от частоты. См. математическая вероятность, эмпирическая вероятность.

есть его вероятность. Таким образом, В. есть положительная величина, заключающаяся между нулем и единицей. При большом N В. мало отличается от частоты. См. математическая вероятность, эмпирическая вероятность.

ВЕРОЯТНЫЙ МАКСИМУМ ОСАДКОВ. Теоретически рассчитанное, физически возможное при данной продолжительности для данного места в определенное время года, максимальное количество осадков.

ВЕРТИКАЛ СВЕТИЛА. Большой круг небесной сферы, проходящий через зенит места наблюдений и светило, плоскость которого перпендикулярна плоскости горизонта. С помощью В. определяются высота и азимут светила.

ВЕРТИКАЛЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ. Отвесная линия от поверхности до дна водоема с известными координатами в плане, на которой осуществлены гидрологические наблюдения. Различают: вертикаль промерную, на которой измерена глубина водоема; вертикаль скоростную, на которой измерена скорость течения.

Иногда В. г. для водоема, на котором производятся комплексные гидрологические измерения, называют гидрологической станцией.

ВЕРТИКАЛЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА. См. гидрологический разрез.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ. Видимость по вертикали: расстояние, на котором наблюдатель может различать предметы в вертикальном направлении. В. в. уменьшается при дымке, тумане, осадках. Определяется с помощью летательных аппаратов или потолочных прожекторов.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ КЛИМАТА. Изменение климатических условий с высотой в горах, при которой выделяются различные климатические пояса или зоны, соответствующие горизонтальным изменениям климата.

См. вертикальные климатические пояса.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ БАРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. См. высота барической системы.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЛАКОВ. Расстояние по вертикали между основанием облака или облачного слоя и уровнем, которого достигает его вершина или верхняя поверхность.

Син. вертикальная протяженность облаков.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ БАССЕЙНА ГОРНОЙ РЕКИ. Разность отметок высот верховьев бассейна и замыкающего створа основной реки, выражаемая в метрах или числом высотных ступеней по 100 или 200 м.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ. Вертикальная составляющая вектора скорости движения воздуха.

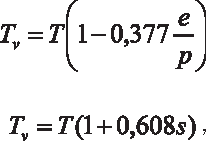

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ШАРАПИЛОТА. Скорость перемещения шарапилота по вертикали w, обусловленная его свободной подъемной силой:

![]()

где A — свободная подъемная сила шара-пилота, ? — плотность воздуха, C — длина окружности шара, a — числовой коэффициент.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ. Составляющая вектора скорости ветра, силы Кориолиса, вихря скорости, температурного градиента и пр., направленная по вертикали, т. е. по отвесной линии, по нормали к поверхности уровня в данной точке:

A z = Az k, где A — проекция вектора на вертикальную ось, k — единичный вектор по оси z.

Син. вертикальный компонент.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА. Перемещение воздуха по вертикали, налагающееся на его горизонтальный перенос. Чаще всего имеется в виду упорядоченные не турбулентные, вертикальные движения на больших площадях (в циклоне или антициклоне), со средней скоростью порядка сантиметров в секунду. При хорошо развитой конвекции В. д. в. может быть значительно больше — порядка метров в секунду. Скорость В. д. в. возрастает над неровностями рельефа. Имеется ряд методов для определения средних значений вертикальной составляющей скорости воздуха над большими площадями на основе распределения давления и скорости ветра у земной поверхности.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ. Измерение метеорологических характеристик состояния атмосферы на различных высотах (температуры, давления, влажности, скорости ветра и т. д.) с помощью радиозондов, шаров-пилотов, аэростатов, самолетов, ракет.

См. аэрологическое зондирование.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ (АТМОСФЕРЫ). Состояние атмосферы, определяемое ускорением, которое под действием силы плавучести (равнодействующей силы тяжести и архимедовой силы) получает воздушная частица, выведенная из начального положения вверх или вниз и при этом адиабатически изменившая свою температуру. Это ускорение конвекции (см. атмосферная конвекция) на каждом уровне зависит от разности температур смещенной частицы и окружающей среды: ?T = Ti–Ta . При положительном ?T частица получает ускорение, направленное вверх, при отрицательном — ускорение, направленное вниз. Если частица предоставлена самой себе, она либо возвращается в начальное положение (устойчивое равновесие), либо продолжает от него удаляться (неустойчивое равновесие), либо остается в равновесии в новом положении (безразличное равновесие). По наиболее грубой оценке, по так называемому методу частицы, В. р. устойчивое, безразличное или неустойчивое в зависимости от того, будет ли вертикальный градиент температуры меньше, равен или больше адиабатического. При этом для сухого или ненасыщенного воздуха имеется в виду сухоадиабатический градиент. Оценка по методу слоя дает более сложный критерий. В. р. определяется стратификацией атмосферы, т. е. вертикальным распределением температуры.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ. Государственные и международные стандарты, описывающие закономерности распределения характеристик влажности воздуха от уровня моря до высот 10 км для различных районов и сезонов. Существует несколько стандартов влажной атмосферы, разработанных в России и соответствующих международному стандарту.

ВЕРТИКАЛЬНО-ПОПЕРЕЧНАЯ ВОЛНА. Волна, в которой частицы движутся вверх и вниз, в то время как волна распространяется горизонтально; напр., гравитационные волны.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ. См. вертикальные климатические пояса.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА. Зоны в горах, меняющиеся с высотой, каждая из них обладает определенным типом климата. В. к. п. совпадают с вертикальными растительно-почвенными зонами (напр., в горах Средней Азии — пустыня, полупустыня, злаковая степь, лесостепь, луговая степь, рощи, высокогорные луга, вечные снега). В разных широтных зонах одноименные В. к. п. будут различаться в зависимости от физико-географических особенностей. В тропиках даже в зоне вечных снегов годовая амплитуда температуры воздуха незначительна, в отличие от климата зоны вечных снегов в умеренных широтах.

См. вертикальная зональность климата.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ. В метеорологии в зависимости от применяемой системы координат используются различные вертикальные координаты. Наиболее употребительной является вертикальная координата z в прямоугольной, цилиндрической и сферической системах координат.

В ряде задач метеорологии получила распространение изобарическая система координат, в которой вертикальной координатой является давление P или его безразмерный аналог

![]()

,где p0 — давление у поверхности, принимаемое равным его значению p0 = 1000 мб.

Аналогом изобарической системы координат является ?-система координат, где

![]()

, а ps — переменное давление у поверхности Земли.

В изобарической и ?-системах координат высота изобарических поверхности z = z является зависимой переменной.

В некоторых достаточно редких случаях применяется изэнтропическая система координат. В ней в качестве независимой вертикальной координаты принимается потенциальная температура ?, а в качестве зависимой переменной выступает высота поверхности ? = сonst (изэнтропической поверхности) z?.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ. Скорость изменения любого гидрометеорологической величины с высотой или глубиной.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ ВЛАЖНОСТИ. Изменения влажности воздуха с высотой на единицу расстояния по вертикали, взятое с обратным знаком:

![]() .

.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ КОНДЕНСАЦИОННОЙ АДИАБАТЫ — адиабатический вертикальный градиент температуры насыщенного воздуха. При высвобождении скрытой теплоты парообразования величина В. г. к. а. меньше величины адиабатического вертикального градиента сухого воздуха.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ ТЕМПЕРАТУРЫ. Изменение температуры с высотой на единицу расстояния по вертикали, взятое с обратным знаком: .

![]()

В тропосфере В. г. т. в среднем около 0,65°/100 м, но в отдельных случаях может несколько превышать 1°/100 м или принимать отрицательные значения (см. инверсии температуры). В приземном слое над сушей днем в теплое время года В. г. т. может изменяться многими десятками градусов на 100 м; но такие высокие сверхадиабатические градиенты наблюдаются лишь в нескольких нижних метрах над почвой.

В океане обычно ось z направлена вниз, и В. г. т. достигает максимальных значений 0.4 –0.5°С на 100 м лишь в деятельном слое до 200–250 м. С глубиной В. г. т. не превышает 1°С на 1000 м.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ — система колодцев (скважин), устраиваемых на орошаемых землях, подверженных заболачиванию и засолению, в целях понижения уровня грунтовых вод, путем откачки их из колодцев (скважин).

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАСШТАБ АТМОСФЕРЫ. Параметр с размерностью длины:

![]()

где k — постоянная Больцмана, равная 1,3804*10–14 эрг*град–1, m — средняя молекулярная масса, M — средний молекулярный вес атмосферного слоя, R — универсальная газовая постоянная.

Изменение этого параметра с высотой пропорционально изменению давления с высотой и отражает соответствующие изменения температуры и состава воздуха. Применяется в исследовании высших слоев атмосферы.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОТОК ТЕПЛА. Количество тепла, переносимое частицами воздуха за единицу времени через единичную горизонтальную площадку вверх или вниз. Этот поток тепла преимущественно турбулентный.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ. Распределение метеорологического элемента (ветра, температуры, влажности) с высотой. В случае умеренно устойчивой или умеренно неустойчивой стратификации В. п. указанных элементов в приземном слое логарифмический, т. е. величина скорости ветра, температура, влажность выражаются логарифмическими функциями высоты. В условиях значительной устойчивости (инверсии) или неустойчивости наблюдаются систематические отклонения В. п. от логарифмического.

В тропосфере и стратосфере вертикальные профили скорости ветра определяются в основном термическими условиями (термическим ветром).

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ. См. вертикальный градиент температуры.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ. Графическое представление состояния атмосферы в вертикальной плоскости. По оси абсцисс графика откладывается горизонтальное расстояние, по оси ординат — высота. Изолинии (изоплеты) на графике могут показывать распределение в данной вертикальной плоскости температуры, влажности, потенциальной температуры и т. д. Можно также представить на чертеже распределение с высотой вертикального градиента температуры, облачности, ветра и т. д. и обозначить пересечение фронтальных поверхностей с данной вертикальной плоскостью. В. р. является дополнением к синоптическим картам при анализе синоптического положения.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПО МАРШРУТУ. Информация об условиях погоды или прогноз ожидаемых условий погоды по маршруту полета в форме вертикального разреза атмосферы по данному маршруту. На разрез наносятся условными обозначениями профили фронтов, распределение облачности и осадков, ветер, дальность видимости, особые явления.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СДВИГ ВЕТРА. Разность между векторами ветра в двух точках на одной вертикали или на единицу расстояния по вертикали (ветер вверху минус ветер внизу).

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ. См. вертикальный градиент температуры.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТОК В АТМОСФЕРЕ. Электрический ток проводимости в атмосфере, обусловленный движением ионов: положительных к земле, отрицательных от земли.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТОК ПРОВОДИМОСТИ. Та часть вертикального тока, которая возникает благодаря электрической проводимости атмосферы.

ВЕРТУШКА ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ. Прибор для измерения скорости течения воды в потоках. Главная часть прибора — рабочее колесо (лопастный винт, ротор), вращающееся в омывающем его потоке воды. Обороты колеса фиксируются механическим счетчиком на корпусе прибора или передаются системой электрической сигнализации, а также с помощью электронной приставки фиксируются непосредственно скорость течения в точке или на вертикали измерения.

Действие прибора основано на существовании зависимости v = f (n), где v — скорость течения набегающей на прибор воды в м*с–1, n — число оборотов рабочего колеса в 1 с. Указанная зависимость может быть представлена в виде графика или уравнения с численными коэффициентами в результате специального испытания прибора в лаборатории. Существуют более 200 моделей различных вертушек.

ВЕРТУШКА МОРСКАЯ. Наиболее распространенный прибор для измерения скорости и направления течений, устанавливаемый на буйковых станциях или спускаемый со стоящего на якоре судна. Датчиком скорости является вращающийся под действием течения ротор. Частота вращения ротора измеряется с помощью механических или электромеханических устройств. Направление течения определяется измерением угла между установившимся в потоке корпусом прибора и магнитным меридианом.

ВЕРХНЕЕ ПАССАТНОЕ ТЕЧЕНИЕ. Перенос воздуха в области пассатов в слоях между пассатной инверсией и антипассатами. Противоположным является основное П. т. в нижележащих слоях.

ВЕРХНИЕ ОБЛАКА. Наиболее высокие облака в тропосфере, в средних широтах обычно выше 7000 м, в тропиках до 12000 м. К ним относится перистая облачность.

Син. облака верхнего яруса.

ВЕРХНИЕ СЛОИ АТМОСФЕРЫ. Слои атмосферы на больших высотах над земной поверхностью: стратосфера, мезосфера, термосфера, ионосфера, экзосфера.

Син. верхняя атмосфера.

ВЕРХНИЙ МИРАЖ. Мираж, наблюдаемый над снежным покровом или холодным морем, или пустыней в условиях приземной инверсии. Ложное изображение находится над реальным объектом.

ВЕРХНИЙ ОЗОН. Озоновый слой в высоких слоях атмосферы (озоносфера).

См. озон.

ВЕРХНИЙ ФРОНТ. Фронт, существующий в высоких слоях атмосферы, но не достигающий земной поверхности. Верхние фронты можно обнаружить только по характеру облачности и осадкам, а также в поле температуры на каком-нибудь уровне. Верхний фронт может образоваться лишь в верхних слоях атмосферы или в результате размывания фронта в нижних слоях при его сохранении на высотах. Верхние фронты могут быть также компонентами фронтов окклюзии в стадии окклюдирования.

См. фронт окклюзии, окклюдирование.

ВЕРХНЯЯ АТМОСФЕРА. См. верхние слои атмосферы.

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА АТМОСФЕРЫ.

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА МГЛЫ. В нижних слоях атмосферы граница между загрязненным пылью и смогом слоем воздуха при инверсии температуры и слоем относительно чистого воздуха, расположенным выше. Видимая с самолета или с горы эта граница заметна из-за резкого различия в окраске неба.

См. мгла.

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСА. Граница на поверхности Земли, за которой условия температуры и влажности не благоприятствуют росту древесной растительности. Такая лимитирующая граница может быть проведена, как по широте, так по высоте места.

ВЕРХНЯЯ ИНВЕРСИЯ. Инверсия температуры при переходе от тропосферы к стратосфере.

См. инверсия температуры воздуха.

ВЕРХНЯЯ КУЛЬМИНАЦИЯ. См. кульминация светила.

ВЕРХНЯЯ ОКОЛОЗЕНИТНАЯ ДУГА. Заметно изогнутая дуга малой горизонтальной окружности вблизи зенита. Она касается большого гало, когда источник света имеет высоту около 22°. Внешняя кромка этой дуги может иметь яркую красную окраску, внутренняя кромка — фиолетовую.

См. зенит.

ВЕРХНЯЯ СТРАТОСФЕРА. Стратосфера на высотах примерно от 24 до 55 км, циркуляция в которой связана с циркуляцией в мезосфере.

См. нижняя стратосфера, мезосфера.

ВЕРХОВОДКА. Временное скопление подземных вод в зоне аэрации, обычно в виде отдельных разобщенных более или менее значительных линз, образующихся от просачивания талых снеговых или дождевых вод.

ВЕРХОВОЕ БОЛОТО. См. болота.

ВЕРШИНА ОБЛАКА. Для данного облака или облачного слоя — тот наивысший уровень в атмосфере, на котором воздух еще содержит заметное глазу количество облачных элементов. Это же определение относится и к понятию верхняя граница облачности, которое относится к верхней границе облачных систем.

ВЕРШИНА ТЕПЛОГО СЕКТОРА. Точка в молодом циклоне, совпадающая с его барическим центром, в которой теплый фронт передней части циклона превращается в холодный фронт тыловой части циклона (меняется знак фронта).

ВЕСА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ. Числа, выражающие относительную точность измерений. Выбираются обратно пропорционально дисперсиям, т. е. средним значениям квадратов соответствующих ошибок; более точным наблюдениям присваивается больший вес. При определении средней величины из наблюдений с неравным весом отдельные результаты наблюдений X1, X2, …, Xn умножаются на их веса

p1, p2, …, pn и сумма этих произведений делится на сумму весов. Таким образом, получается взвешенное среднее арифметическое

![]() , имеющее вес

, имеющее вес

![]()

![]() .

.

ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ. См. половодье.

ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ. Равенство дня и ночи 21 марта, когда солнце в годовом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. Как правило, к весенним месяцам относятся календарные месяцы с марта по май. В климатологии В. м. значительно меняются в зависимости от широты места.

ВЕСЕННИЙ ЗАМОРОЗОК. Понижение температуры воздуха до 0°С и ниже весной, когда средние суточные температуры становятся положительными.

См. заморозки.

ВЕСЕННИЙ СЕЗОН. См. весна.

ВЕСНА. 1. Астрономически — время между весенним равноденствием и летним солнцестоянием; в северном полушарии от 21 марта до 21 июня, в южном — от 23 сентября до 22 декабря.

ВЕСОВОЙ БАРОМЕТР. Ртутный барометр, в котором измеряется вес столба ртути или ртути в чашке. Применяется для измерения атмосферного давления.

ВЕСОВОЙ ГИГРОМЕТР. Вариант абсорбционного гигрометра для определения абсолютной влажности по увеличению веса гигроскопического вещества после поглощения водяного пара из влажного воздуха. Состоит из системы U-образных трубок, наполненных хлористым кальцием. Прирост веса системы, деленный на объем пропущенного воздуха, позволяет определить абсолютную влажность.

ВЕСОВОЙ ИСПАРИТЕЛЬ ВИЛЬДА. См. испаритель Вильда.

ВЕСОВОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ) РАСХОДА ВОДЫ. Лабораторный метод, применяемый в случае необходимости получения особо высокой точности измерения; заключается в определении веса собранного объема воды. Точность В. м. и. р. в. зависит от точности взвешивания и точности «отсечки» измеряемого потока.

При условии применения технических весов и соблюдения условия длительности слива (100 с) погрешности одного измерения оцениваются 0,1%.

ВЕСОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ. См. буровой (весовой) метод определения влажности почвы.

ВЕСОВОЙ ПЛЮВИОМЕТР. Устройство для регистрации количества осадков путем сбора дождевой воды в контейнер, который взвешивается весовым механизмом.

ВЕСОВОЙ ПОЧВЕННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ. См. почвенный испаритель.

ВЕСОВОЙ СНЕГОМЕР. См. снегомер.

ВЕТЕР. Движение воздуха относительно земной поверхности. Обычно подразумевается горизонтальная составляющая этого движения; именно она определяется с помощью станционных приборов (флюгера, анемометра и пр.), а в свободной атмосфере — с помощью шаропилотных наблюдений. Однако нередко расширяют понятие В. и говорят также о вертикальной составляющей В., которая вообще значительно меньше горизонтальной, труднее определяется инструментально и чаще вычисляется тем или иным способом.

В понятии В. различаются числовая величина скорости В., выражаемая в м*с–1, км*ч–1, узлах или условных единицах (баллах), и направление, откуда дует В. Для обозначения направления указывают либо румб (по 16-румбовой системе), либо угол, который горизонтальный вектор скорости В. образует с меридианом (причем север принимается за 360 или 0°, восток — за 90°, юг — за 180°, запад — за 270°).

Скорость и направление В. всегда в большей или меньшей степени колеблются вследствие турбулентности воздушного потока. Поэтому их обычно определяют как сглаженные, осредненные величины за некоторый промежуток времени. Наличие сильных колебаний режима В., обусловленных сильной турбулентностью, отмечается при наблюдениях особо как порывистость или шквалистость. В. скоростью порядка 5–8 м*с–1 считается умеренным, выше 14 м*с–1 — сильным; выше 20-25 м*с–1 — штормовым, а выше 30-35 м*с–1 — ураганом. Резкие кратковременные усиления В. до значений порядка 20 м*с–1 и выше носят название шквалов. При сильных шквалах и в тропических циклонах В. у поверхности земли может превышать 50 м*с–1, а в отдельных порывах — достигать 100 м*с–1. В струйных течениях в верхней части тропосферы скорость В. может превышать 100 м*с–1. У поверхности земли на небольших участках и на короткое время может устанавливаться полное безветрие — штиль. Вне слоя трения В. на большей части Земли близок к теоретическому геострофическому (или градиентному) В., т. е. к установившемуся движению воздуха под воздействием сил градиента давления, отклоняющей силы вращения Земли и центробежной силы. Вблизи экватора В. у земной поверхности близок к антитриптическому ветру, т. е. к установившемуся движению под действием сил градиента давления и трения, а над слоем трения — к эйлерианскому, т. е. к движению под действием одного только градиента давления.

В. как горизонтальное движение воздуха происходит под воздействием силы барического градиента, силы трения, отклоняющей силы вращения Земли и центробежной силы. Движущей силой является сила барического градиента. Сила трения существенно проявляется только в нижних сотнях метров.

В последнее время установлено, что в зонах крупных аномалий гравитационного поля Земли, особенно в низких широтах, существенное значение оказывают составляющие силы гравитации на координатные оси x и y. Вследствие адаптации полей давления и ветра ускорения В. в общем невелики.

Вертикальные составляющие В. проявляются особенно значительно в случае сильно выраженной конвекции, когда они могут превышать 10 и даже 20 м*с–1, а также в случаях орографических влияний, когда воздух может, напр., опускаться по горному склону при фёне или боре. При фронтальных восходящих движениях вертикальная составляющая В. измеряется лишь в см*с–1.

Ветры над большими площадями земной поверхности образуют обширные воздушные течения, из которых слагается общая циркуляция атмосферы. Ветры определенных направлений, несущие воздух с определенными свойствами, имеют в различных районах местные названия.

На берегах морей, в горах и т. п. В. имеет характер местных циркуляций на ограниченных пространствах (бризы, горно-долинные ветры).

В связи с наличием общей циркуляции атмосферы и местных циркуляций В. все время меняет величину и направление в любой точке атмосферы, однако в разных областях эта изменчивость ветра различна. Так, в зоне пассатов В. очень устойчив; в большей части умеренных широт, в частности в Европе, наоборот, очень изменчив. Кроме того, В. у земной поверхности подвержен суточному ходу вследствие изменения условий турбулентности в течение суток. С высотой В. меняется отчасти из-за убывания силы трения (в нижних сотнях метров), а в основном — в связи с изменением с высотой барических градиентов в результате наличия горизонтальных градиентов температуры (см. термический ветер).

ВЕТЕР В ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЕ. Ветер, наблюдаемый в верхних слоях атмосферы (стратосфере, мезосфере, термосфере, ионосфере, экзосфере).

См. термический ветер.

ВЕТЕР В ДАННОЙ ТОЧКЕ. Наблюденные или прогнозируемые скорость и направление ветра в конкретном месте, в конкретное время.

ВЕТЕР НА ВЫСОТАХ. Ветер на различных уровнях над земной поверхностью, определяемый с помощью аэрологических наблюдений и спутниковых наблюдений. Основным трассером для определения направления и скорости ветра со спутников является смещение облачных полей.

ВЕТЕР ПО ТРАССЕ. Распределение скорости и направления ветра по трассе полета летательного аппарата.

ВЕТЕР ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Изменение направления ветра со временем против часовой стрелки в обоих полушариях. Такая структура ветрового поля в северном полушарии характерна для циклонических образований.

ВЕТЕР У ЗЕМЛИ. Ветер, наблюдаемый на станции по флюгеру, анемографу или другому станционному прибору на той высоте, на которой установлен прибор. В. у З. испытывает значительное влияние трения в отличие от ветра в свободной атмосфере.

ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА. Давление ветра, которое необходимо учитывать при расчете сооружений на прочность. Определяется максимальной скоростью ветра за длительный период, формой рассчитываемого сооружения, характером работы рассчитываемого элемента конструкции при действии на него ветра.

ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИЯ. Эрозия горных пород и почвы под действием ветра, за счет переноса отдельных твердых частиц.

ВЕТРОВОЕ ВОЛНЕНИЕ. Волнение моря, вызванное ветром и продолжающееся под его воздействием. Процесс образования В. в. обусловлен трением между частицами воздуха и воды, а также турбулентным характером воздушного потока над морской поверхностью. Размеры В. в. зависят от скорости и продолжительности действия ветра. Высоты волн могут достигать 25–30 м. в океанах и 15–20 м. в морях.

ВЕТРОВОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ. Инструментальное определение скорости и направления ветра на высотах в атмосфере.

ВЕТРОВОЕ ОКЕАНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ. Течение, вызываемое ветром над водной поверхностью в различных частях Мирового океана, где режим ветра достаточно устойчив, особенно при наличии пассатов и антипассатов. В. т. отклоняется вправо от преобладающего направления ветра.

ВЕТРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ. Установка, предназначенная для превращения энергии ветра в электрическую или механическую энергию.

ВЕТРОВОЙ ДРЕЙФ ЛЬДОВ. Перемещение морских льдов под действием ветра. При умеренных скоростях ветра направление В. д. л. отклоняется на угол 60° вправо от направления ветра; с возрастанием скорости ветра этот угол уменьшается, приближаясь к 30°. Скорость В. д. л. возрастает со скоростью ветра; над глубоким морем вдали от суши она приблизительно в 50 раз меньше скорости ветра.

ВЕТРОВОЙ КОНУС. Приспособление для определения направления ветра, в виде матерчатого конуса, имеющего отверстие у вершины. Широкая часть натянута на металлический круг, скрепленный с металлической трубкой, которая свободно вращается вокруг вертикальной оси. Располагается по ветру так, что широкая часть всегда обращена навстречу ветру.

ВЕТРОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ (МОРСКОЙ). Отношение скорости поверхностного дрейфового течения в море к скорости вызвавшего его ветра, измеренной на высоте 10 м над водой. До глубин 50 м ветровой коэффициент близок к 0,02, т. е. скорость поверхностного течения в 50 раз меньше скорости вызвавшего его ветра. Значения ветрового коэффициента приводятся в навигационных пособиях.

ВЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ. Волны, развивающиеся под действием ветра. Представляют собой колебательное движение частиц жидкости, обладающей свободной поверхностью, выражающееся отклонением этой поверхности от своего равновесного положения. Первые волны, появляющиеся на поверхности воды при слабом ветре, имеют двухмерный характер, обладают небольшим периодом (? < 1 с) и очень малыми размерами. Это — рябь, или капиллярные волны. На всех последующих стадиях развития В. в. являются гравитационными. Волны, распространяющиеся по водной поверхности по инерции (после окончания ветра или вышедшие из зоны его воздействия), называются волнами зыби, или зыбью. Расстояние по акватории, на протяжении которого ветер оказывает воздействие на волны, называется разгоном В. в. Вследствие неравномерности поля ветра В. в. формируются в виде беспорядочного чередования на водной поверхности отдельных бугров (гребней волны) и впадин (ложбин волн). Такая система волнения называется трехмерной в отличие от двухмерных волн зыби, которые можно считать практически имеющими одинаковые длину и высоту на весьма большом расстоянии вдоль фронта волны. В. в., на распространение которых оказывает действие глубина водоема, называют волнами мелководья; они возникают там, где глубина водоема меньше половины длины волны. В результате сочетания волн различных размеров и форм могут возникать явления интерференции, проявляющиеся в некоторых случаях в виде толчеи. Интерференция волн возникает при сложении нескольких волн, в результате чего исходные волны могут либо увеличиваться, либо уменьшаться. В результате интерференции может возникнуть стоячая волна, образующаяся от сложения прямой и обратной волн с одинаковым периодом. Волны, разрушающиеся у берега, образуют прибой. Если волна разбивается не у самого берега, а в некотором отдалении от него, на отмели, это явление называется забуруниванием; с ним связано частичное опрокидывание гребня с образованием пены.

Различают три стадии В. в.: развивающееся, установившееся и затухающее.

См. элементы волн (на поверхности жидкости) и волновое движение жидкости.

ВЕТРОМЕР. Прибор для приближенного определения направления и скорости ветра в экспедиционных условиях. Основан на принципе отклонения под действием ветра предмета (шарик, пластинка), подвешенного на горизонтальной оси. Направление ветра определяется по компасу.

ВЕТРОРАЗДЕЛ. Квазипостоянный обширный гребень высокого давления, разделяющий две области, в которых преобладают ветры сильно отличающихся направлений, например, юго-западных от северо-западных.

ВЕТРЫ КРАКАТАУ. Восточные ветры со скоростью 25–50 м*с–1, огибающие весь земной шар в экваториальных широтах (15° с. ш. — 15° ю. ш.) на высотах 25–40 км. Впервые были обнаружены по распространению вулканической пыли после извержения вулкана Кракатау в 1883 г.

ВЕТРЫ НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ. Название и направление: Север, сиверка и гора (С); ангара, баргузин и верховик (СВ); всток, восток, селенга и фролиха (В); шелоник (ЮВ); полуденник (Ю); глубник, култук и низовик (ЮЗ); запад (3); горная, горный, горынь, горыч, сарма, харахаиха и подвой (СЗ); байкал (локальный шквал).

Известно два основных типа байкальских ветров: продольные, дующие вдоль чаши озера — низовик, култук, верховик, баргузин, и поперечные, сток воздуха с окружающих озеро гор. Для некоторых из них (например, горная и шелоник) характерен фёновый эффект. Летом поперечные ветры редко бывают сильными. Влияние местных орографических условий усиливается осенью, при увеличении разности температуры между сушей и водной поверхностью, достигающей 30—40 °С, что усиливает муссонный эффект. Летом лучше развиты дневные бризы, а осенью — ночные. Поздней осенью до ледостава над озером формируется местная область пониженного атмосферного давления — термическая депрессия. Резко усиливаются и учащаются холодные и сухие, порывистые ветры в многочисленных падях и ущельях, открытых в сторону озера. Эти ветры представляют собой длительные вторжения холодного воз духа, иногда воздухопады типа боры, достигающие силы бури и возникающие внезапно, преимущественно осенними ночами. До ледостава над озером и берегами могут возникать вихри с горизонтальной осью в слоях до высоты 400—700 м, со скоростью вертикальных движений более 120 см*с–1. У гористых берегов образуются зоны затишья. Каждому из больших заливов присущи местные системы ветров. Сочетание продольных и поперечных ветров приводит к появлению над каждой из трех частей котловины озера местных циркуляций ветра против часовой стрелки. Это может вызвать соответствующий дрейф вод озера.

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ. См. заря.

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА. Устар. См. многолетне мерзлые породы.

Син. многолетняя мерзлота, многолетняя криолитозона.

ВЕЩЕСТВА, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ АТМОСФЕРУ. Вещества, поступающие в атмосферу в результате естественных процессов (извержения вулканов, землетрясения, лесные пожары и др.) и в результате антропогенной деятельности, которые ухудшают условия существования организмов и оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду. По своему происхождению эти вещества могут быть первичными, поступающими непосредственно из источников, и вторичными, образующимися в процессе переноса и рассеяния в атмосфере в результате химических, физико-химических и фотохимических реакций.

Основными единицами измерения В. з. а. являются миллиграммы на м3 (мг*м–3), а при низких и очень низких уровнях загрязнения в микрограммах (мкг*м–3) и нанограммах (нг*м–3).

Содержание пыли и аэрозоля в атмосфере оценивают по их выпадению на подстилающую поверхность и измеряют в единицах массы на единицу площади (г*м–2, кг*га–1, г*км–2) в единицу времени. Используются также численные концентрации частиц в единице объема. Содержание газовых примесей иногда характеризуется содержанием их объема к объему воздуха.

ВЗАИМНАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ. Корреляционная функция двух переменных, в отличие от автокорреляционной функции.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА. Взаимный обмен теплом, влагой, количеством движения и энергией, который происходит между верхним слоем океана и слоем атмосферы, соприкасающимся с ним, и наоборот.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТРАТОСФЕРОЙ И ТРОПОСФЕРОЙ. Взаимодействие между процессами, развивающимися в стратосфере и в тропосфере.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД. Комплекс физических механизмов, посредством которых осуществляется обмен всех видов подземных вод с водами океанов, морей, озер, болот, рек и других водных объектов.

Большая часть подземных вод дренируется реками и сбрасывается в океаны и внутренние моря, меньшая выклинивается в борта котловин, озер, морей, океанов и практически не участвует в питании горных ледников.

ВЗВЕСИ В ВОДЕ — взвешенные в воде водоема частицы органического и неорганического происхождения. Органические примеси состоят из бактерий и мелких планктонных организмов и их органических остатков, частиц торфа и болотных растений, а также из принесенных с берега пыльцы и насекомых. Неорганические примеси состоят из песчаных и илистых частиц, вносимых в озеро притоком во время половодья и паводков, взмучиваемых со дна, смываемых с берегов во время волнения и приносимых ветром с окружающей суши, из коллоидных частиц разных химических соединений.

ВЗВЕШЕННОЕ СРЕДНЕЕ. См. веса результатов измерений.

ВЗВЕШЕННЫЕ НАНОСЫ. Твердые частицы, переносимые потоком во взвешенном состоянии. Взвешивание осуществляется в турбулентных потоках под влиянием восходящих пульсационных вихревых токов. Вихри, возникающие в придонном слое, захватывают частицы наносов и поднимают их в толщу потока. Частицы, вовлеченные внутрь потока, движутся вместе с водой, находясь под воздействием переменных по величине и направлению пульсационных скоростей. На турбулентный перенос накладывается явление падения частиц под действием силы тяжести. В результате возникает сложный характер движения частиц.

ВЗВЕШЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ. Частицы аэрозоля, взвешенные в атмосфере, выпадающие очень медленно или не выпадающие вовсе.

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА. Упругая волна в атмосфере, возникающая при взрывах, вулканических извержениях и т. п., иногда при землетрясениях, а также при грозовых разрядах (гром); скорость распространения выражается формулой

![]()

,v — скорость распространения волны, где v0 — обычная скорость звука, b — постоянная, зависящая от силы взрыва, r — расстояние от источника волн. На близких расстояниях скорость В. в. может значительно превосходить скорость звуковых волн. При распространении эти волны испытывают большие деформации. Их прохождение отражается на записях барографов.

ВЗРЫВЧАТЫЙ ГРАД. Градины, с треском разламывающиеся при ударе о земную поверхность или даже на лету. Взрыв объясняется большим давлением, развивающимся внутри градины в пузырьках воздуха, включенных в лед при намерзании наружных оболочек.

ВИД ОБЛАКОВ. См. международная классификация облаков.

ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ СПЕКТРА. Интервал длин электромагнитных волн, приходящийся на видимую радиацию, или сама радиация в этом интервале.

Син. видимое излучение.

ВИДИМАЯ РАДИАЦИЯ. Электромагнитная радиация в интервале длин волн 0,4-0,76 мкм, воспринимаемая человеческим глазом. В солнечном спектре на В. р. приходится около 50% лучистой энергии. Максимум энергии в солнечном спектре вне атмосферы приходится на длину волны 0,49 мкм, а у земной поверхности он близок к 0,55 мкм, т. е. в обоих случаях относится к В. р. Интенсивность В. р. может быть измерена актинометрически — по тепловому действию и фотометрически — по величине освещения.

Син. свет, видимый свет.

ВИДИМОЕ ДВИЖЕНИЕ СОЛНЦА. Видимое перемещение солнечного диска по небесному своду, обусловленное суточным вращением Земли вокруг своей оси и годовым ее вращением вокруг Солнца. Вследствие годового вращения Земли солнечный диск в течение года перемещается по эклиптике относительно неподвижных звезд, а вследствие наклона эклиптики к небесному экватору Солнце в суточном движении перемещается не по параллели, как все звезды, а по некоторой кривой, имеющей вид спирали. В течение года его склонение меняется в пределах ±23°27'. При этом в дни весеннего и осеннего равноденствий Солнце находится на небесном экваторе, и точки его восхода и захода совпадают с точками востока и запада на горизонте места. От весеннего равноденствия до летнего солнцестояния точка восхода перемещается к северо-востоку, а точка захода — к северо-западу. От летнего солнцестояния до осеннего равноденствия это движение совершается в обратном направлении. После осеннего равноденствия точки восхода и захода перемещаются к юго-востоку и юго-западу, до дня зимнего солнцестояния. Затем вновь начинается их смещение к северу. В зависимости от изменений склонения Солнца его полуденная высота меняется по формуле

h = (90°– ?) + ?, где ?— географическая широта и ?— склонение Солнца. На экваторе Солнце 2 раза в год — в дни равноденствий — проходит через зенит; в дни солнцестояний его полуденная высота наименьшая (66°33'). Внутри тропиков Солнце достигает зенита в те дни, когда склонение Солнца достигает величины, равной широте места. На самом тропике Солнце находится в полдень в зените лишь один раз в году: в день летнего солнцестояния на северном тропике и в день зимнего солнцестояния на южном. В умеренных широтах северного полушария полуденная высота Солнца наибольшая в день летнего и наименьшая в день зимнего солнцестояний; при этом Солнце никогда не достигает зенита. К северу от северного полярного круга (66°33' с. ш.) Солнце летом не заходит (полярный день), а зимой не восходит (полярная ночь), пока его склонение остается по абсолютной величине больше, чем (90°–?). На самом полюсе полярный день длится полгода, причем максимальная высота Солнца в день летнего солнцестояния 23°27'.

ВИДИМОСТЬ. Термин «видимость» применяется для обозначения наибольшего расстояния, на котором можно видеть невооруженным глазом:

а) в дневное время — реальные объекты на фоне других объектов или неба;

б) в ночное время — самосветящиеся объекты (например, сигнальные огни).

«Видимость» объекта на каком-либо световом фоне определяется величиной контраста в изображении объекта (К)

![]()

,где В — яркость объекта, Вф — яркость фона.

Если наблюдаемый контраст изображения превышает некоторое значение Кпор, называемое пороговым контрастом, объект виден. В противном случае объект не виден. Кпор зависит от ряда факторов (цвета объекта, цвета фона, яркости, размеров и формы объекта, времени наблюдений и индивидуальных особенностей зрения наблюдателя).

Для средних условий и среднего зрения Кпор для человеческого зрения практически постоянен и составляет 0,02 ~ 0,05.

Дальность видимости объекта в замутненной атмосфере определяется как наибольшее расстояние между наблюдателем и объектом, при котором объект еще виден.

Для характеристики видимости объектов в замутненной атмосфере используется термин метеорологической дальности видимости (МДВ), под которым понимается расстояние, на котором из-за влияния аэрозольной среды теряется видимость абсолютно черного объекта с угловыми размерами не менее 30' на фоне неба у горизонта. МДВ колеблется от расстояний менее 50 м и до 280 км (чистый воздух)

Син. атмосферная видимость, оптическая видимость.

См. дальность видимости.

ВИДИМОСТЬ ПОД УГЛОМ. См. наклонная видимость.

ВИДИМЫЕ ШТОРМОВЫЕ СИГНАЛЫ. Видимые сигналы в форме конуса, флага или флажка, достаточно больших, чтобы их можно было увидеть с дальнего расстояния. Они устанавливаются в портах на мачтах для указания скорости ветра и его направлении.

См. штормовой конус.

ВИДИМЫЙ ГОРИЗОНТ. См. горизонт.

ВИДИМЫЙ СВЕТ. См. видимая радиация.

ВИДИМЫЙ СПЕКТР. См. видимая область спектра.

ВИДОВОЙ СОСТАВ — перечень родов и видов, составляющих основу любого фитоценоза (биоценоза). Широко используется при описании растительного покрова при геоботанических изысканиях и исследованиях в области агрометеорологии.

ВИДЫ НАНОСОВ. Преимущественно твердые частицы переносимые водным потоком. Частицы размером не более 1–3 мм, переносимые водным потоком относятся к взвешенным наносам, более крупные перемещаемые в придонном слое воды относятся к влекомым наносам. Водные потоки с крупными фрагментами горных пород с содержанием 200–300 кг на м3 относятся к селевым потокам.

См. сели.

ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЛНЕНИЯ — бесприборная, глазомерная оценка степени развития волнения на морях, озерах и водохранилищах. Заключается в определении наибольшей высоты волны и состояния поверхности моря, озера или водохранилища, оцениваемых в баллах по соответствующим условным шкалам. Слабое волнение при высотах волн до 0,25 м характеризуется баллом 1, исключительное по силе волнение при высотах волн 11 м и более — баллом 9. Зеркально гладкая поверхность характеризуется баллом 0, хорошо заметные небольшие волны — баллом 3; наивысший балл 9 относится к случаю предельного развития волнения, когда вся водная поверхность покрыта плотным слоем пены, воздух наполнен водяной пылью и брызгами, видимость значительно уменьшена.

ВИЗУАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ.

ВИЛИ-ВИЛИ. Тропический циклон в южном Индийском океане, вблизи Австралии.

ВИЛЬДА ИСПАРИТЕЛЬ. Прибор для измерения испарения. Состоит из неравноплечих весов, на коротком плече которых устанавливается круглая металлическая чашка стандартных размеров, наполненная дистиллированной водой, при отрицательных температурах — льдом. По шкале весов отсчитывается толщина слоя испарившейся воды в миллиметрах.

ВИНА ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ. Одна из характеристик излучения абсолютно черного тела (АЧТ), устанавливающая связь между длиной волны излучения АЧТ ? m, соответствующей максимальной интенсивности, и температурой АЧТ (T)

? m = 0,2897/Т

ВИНТОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В РУСЛОВОМ ПОТОКЕ — сочетание продольного перемещения жидкости в направлении уклона с поперечной циркуляцией в плоскости живого сечения. На изогнутых в плане участках потока поперечное движение направлено в придонном слое к выпуклому (внутреннему) берегу, в поверхностном — к вогнутому (внешнему) берегу.

ВИНТОВОЙ ПРИЕМНИК ВЕТРА. Анемометрическая вертушка в виде пропеллера.

ВИРТУАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Функция от температуры t, атмосферного давления p и упругости водяного пара e , входящая в формулу для скорости звука во влажном воздухе , где v — скорость звука в сухом воздухе. c

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСОТА. Условная высота слоя в ионосфере, определяемая по времени, в течение которого радиоимпульс достигает слоя и возвращается.

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ. См. турбулентная вязкость.

ВИРТУАЛЬНАЯ РАЗНОСТЬ. Разность между виртуальной и действительной температурами влажного воздуха.

ВИРТУАЛЬНАЯ СИЛА ТЯЖЕСТИ. Сила тяжести, уменьшенная на величину центробежной силы, обусловленной движением данного тела относительно земной поверхности. При горизонтальном движении ускорение В. с. т.

![]() , где V — скорость тела, r — расстояние от центра Земли и ? — проекция вектора угловой скорости вращения Земли на вертикальное направление. При атмосферных движениях поправка на В. с. т. порядка 0,01%.

, где V — скорость тела, r — расстояние от центра Земли и ? — проекция вектора угловой скорости вращения Земли на вертикальное направление. При атмосферных движениях поправка на В. с. т. порядка 0,01%.

ВИРТУАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Для влажного воздуха — температура, которую имел бы при данном давлении сухой воздух той же самой плотности, что и рассматриваемый влажный воздух. В. т. выше действительной (кинетической) температуры и определяется формулой

, где s — удельная влажность, а e — упругость водяного пара.

ВИРТУАЛЬНОЕ ТРЕНИЕ. См. турбулентное трение.

ВИРТУАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. См. Рейнольдса напряжения.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ ХОД КОЭФФИЦИЕНТА ПРОЗРАЧНОСТИ. Зависимость величины осредненного коэффициента прозрачности, вычисленного по закону Бугера, от массы атмосферы. Обусловлена избирательностью ослабления радиации атмосферой и невозможностью применения формулы Бугера, выведенной для монохроматического излучения, к интегральному пучку солнечной радиации. С уменьшением высоты солнца (с возрастанием массы атмосферы) в солнечном спектре увеличивается доля радиации наибольших длин волн, для которой атмосфера более прозрачна. Поэтому величины осредненного коэффициента прозрачности, вычисленные при больших оптических массах атмосферы, увеличены по сравнению с коэффициентами при малых массах при не изменившихся физических свойствах.

Син. Форбса эффект.

ВИСЯЧИЕ ДОЛИНЫ. Боковые долины, сопрягающиеся с долиной, в которую они впадают не на уровне ее дна, а на некоторой высоте по склону. В. д. могут возникать в результате эрозии или деятельности бокового ледника.

ВИСЯЧИЙ ЛЕДНИК. Ледник, язык которого оканчивается на склоне боковой долины, не достигая главной долины. Относится к группе ледников альпийского типа, присущих горным хребтам с острыми и крутыми гребнями.

ВИХРЕВАЯ ДИФФУЗИЯ. См. турбулентная диффузия.

ВИХРЕВАЯ ЛИНИЯ. Линия в поле движения жидкости, касательная в каждой точке которой определяет направление вектора вихря скорости.

ВИХРЕВАЯ ОБЛАЧНАЯ ДОРОЖКА. Облачная дорожка, связанная с вихрем в виде вала.

ВИХРЕВАЯ ТРУБКА. Замкнутая поверхность (трубка), состоящая из вихревых линий, проходящих через все точки некоторой замкнутой кривой в поле движения жидкости.

ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ. 1. Движение жидкости, в частности атмосферного воздуха, при котором перемещение ее малых элементов содержит также вращение около некоторых мгновенных осей (вихрь скорости).

ВИХРЕВОЙ ЛИВЕНЬ. См. атмосферный ливень.

ВИХРЕВОЙ ПЕРЕНОС. См. турбулентный перенос, вихревой поток.

ВИХРЕВОЙ ПОТОК. Скорость переноса турбулентными вихрями свойств жидкости, таких как количество движения, масса, тепло или взвешенные частицы в турбулентном потоке.

Син. турбулентный поток.

ВИХРЕВЫЕ ОБЛАКА. Облака в форме валов, возникающие в передней части больших стационарных вихрей с горизонтальной осью. Такие вихри иногда сопровождают в нижних слоях атмосферы подветренные волны над горным хребтом.

ВИХРИ ВСАСЫВАНИЯ. Малые вихри, числом до 3–5, в ядре (центральной части) торнадо, создающие наиболее сильный ветер вдоль своих узких путей (следов), сопровождающих отдельное воронкообразное облаков или столб пыли.

ВИХРЬ. 1. Векторная функция ? ? A = rot A от вектора A

,где Ax, Ay, Az — проекции вектора A на прямоугольные оси координат; i, j, k — единичные векторы по тем же осям.

Редкий теперь синоним: ротор.

ВИХРЬ В ВИДЕ ВАЛА. В планетарном слое вихрь с приблизительно горизонтальной осью, вытянутый вдоль направления среднего ветра. В смежных ячейках таких вихрей спиральные движения воздуха направлены противоположным образом. Он часто связан с образованием «облачных улиц» — просветов в облаках.

ВИХРЬ ГРАДИЕНТНОГО ВЕТРА. Вертикальная составляющая относительного вихря скорости, рассчитанная в предположении, что ветер градиентный. В. г. в. превосходит по абсолютной величине геострофический вихрь в антициклоне, но меньше, чем геострофический вихрь в циклоне.

ВИХРЬ КАСАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Вертикальная составляющая вихря напряжения ветра k *? ? ?, где k — единичный вектор в вертикальном направлении, ? — оператор дельта и ?— напряжения трения.

ВИХРИ СИНОПТИЧЕСКИЕ (В ОКЕАНЕ). Вихреобразные, нестационарные возмущения поля океанических течений имеющие горизонтальный размер 300–400 км. и распространяющиеся в глубину на несколько сотен метров.

ВИХРЬ СКОРОСТИ. Характеристика локального вращения около мгновенных осей в движущейся жидкости (в частности, в атмосфере), математически определяемая как вихрь (в первом значении) вектора скорости V, т. е. ? ? V. Его проекции на оси координат:

![]() .

.

Чаще всего под В. с. имеется в виду вертикальная проекция В. с. ?. Она называется еще завихренностью.

Для твердого вращения, напр. для вращения атмосферы вместе с Землей, В. с. равен удвоенной угловой скорости вращения.

ВИХРЯ УРАВНЕНИЕ. Уравнение, описывающее индивидуальное изменение относительного вихря скорости rot V = ? ? V в атмосфере; в практике численного прогноза — его вертикальной составляющей (завихренности). Выводится из уравнений движения жидкости.

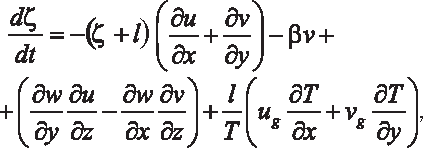

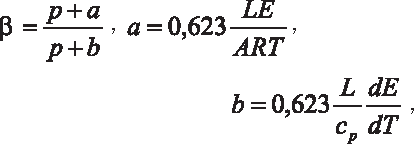

Для завихренности ?, характеризующей вращение в горизонтальной плоскости, У. в. при отсутствии трения имеет в декартовых координатах вид:

где l = 2?/sin?— параметр Кориолиса, ? = dl/dy — параметр Россби, ug, v — составляющие геострофического ветра по осям, направленным по касательной к кругу широты на восток и по касательной к меридиану на север.

Согласно уравнению, изменение во времени относительного вертикального вихря скорости индивидуальной воздушной частицы зависит: 1) от величины ее абсолютного вихря (?+l) и от дивергенции скорости, 2) от смещения частицы вдоль меридиана (?v), 3) от горизонтального градиента вертикальной составляющей скорости и от вертикального градиента горизонтальной составляющей скорости и 4) от геострофической адвекции температуры.

У. в. широко применяется в методах численного прогноза.

ВЛАГА ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ. Количество воды, содержащееся в воздушно-сухой почве. В. г. поглощается обезвоженной фазой почвы из воздуха с относительной влажностью не выше 98 %.

ВЛАГА ГРАВИТАЦИОННАЯ. Свободная влага в почве способная к нисходящему передвижению под влиянием силы тяжести. По своим свойствам практически не отличается от свободной воды в почве.

ВЛАГА КАПИЛЛЯРНАЯ. Свободная почвенная влага, удерживаемая в почве, или передвигающаяся в ней под влиянием капиллярных сил.

ВЛАГА НЕДОСТУПНАЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ. Часть почвенной влаги, которая не может быть поглощена растениями, в том числе в процессе их увядания.

ВЛАГА ПАРООБРАЗНАЯ. Водяной пар, занимающий все свободные от воды и льда поры, почти всегда, исключая пустынные грунты, является насыщенным паром.

ВЛАГА ПЛЕНОЧНАЯ. Вода в форме наружного тонкого слоя, расположенного на твердой фракции почвы поверх гигроскопической воды.

ВЛАГА ПОДВЕШЕННАЯ. Влага, длительно удерживающаяся в почве сорбционными и менисковыми силами в практически неподвижном состоянии и не имеющая гидравлической связи с водоносным горизонтом.

ВЛАГА ПОЧВЕННАЯ. Содержание влаги в почве в жидком, твердом и газообразном (парообразном) состояниях.

ВЛАГА ПРОДУКТИВНАЯ. Часть почвенной влаги, используемой растением в процессе жизнедеятельности, синтеза органического вещества и формирования урожая.

Син. влага доступная, влага усвояемая.

ВЛАГОЕМКОСТЬ ВОЗДУХА. Максимально возможное при данной температуре содержание водяного пара в воздухе, характеризующееся удельной и абсолютной влажностью для состояния насыщения, а также упругостью насыщения.

ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЧВЫ (ПОЧВОГРУНТА). Способность почвы вмещать или удерживать определенное количество воды в порах. Иногда употребляется менее распространенный термин — водоудерживающая способность. По характеру связи воды с твердой средой различают:

а) максимальную адсорбционную влагоемкость — наибольшее количество воды, которое почва может прочно связать в результате явления адсорбции;

б) максимальную гигроскопичность — наибольшее количество парообразной влаги, которое воздушносухая почва (грунт) может поглотить из воздуха при его относительной влажности, равной 94%;

в) наименьшую влагоемкость — наибольшее количество подвешенной воды независимо от механизма удержания влаги, которое может содержаться в верхней части толщи почвы (грунта) после свободного стекания воды, при глубоком залегании подземных вод. Величина наименьшей влагоемкости зависит главным образом от механического состава и от сложения почвы. В песках величина ее равна 3–5%, в супесях 10–12%, в суглинках и глинах 12–22%.

Син. полевая влагоемкость, предельная полевая влагоемкость.

г) капиллярную влагоемкость — количество влаги в почве (грунте), удерживаемое капиллярными силами на различном расстоянии от уровня грунтовых вод; величина ее переменная и зависит от высоты расположения данного слоя почвы (грунта) над зеркалом подземных вод;

д) максимальную капиллярную влагоемкость — наибольшее количество воды, которое удерживается в почве (грунте) капиллярными силами над зеркалом подземных вод (син. полная капиллярная влагоемкость, общая влагоемкость);

е) полную влагоемкость (водовместимость) — наибольшее количество воды, которое может содержаться в почве (грунте) в условиях полного заполнения всех пустот и пор, за исключением занятых зажатым воздухом (син. наибольшая влагоемкость).

Наибольшее количество пленочной воды, которое может удержаться в почве (грунте) силами молекулярного притяжения, иногда называют максимальной молекулярной или пленочной влагоемкостью. В торфах выделяют осмотическую влагоемкость (вода внутри клеток неразложившихся или живых растений). Величины влагоемкости выражаются в процентах от веса (или объема) сухой почвы (грунта), или в виде запаса влаги, соответствующего той или иной форме влагоемкости и выражаемого обычно в миллиметрах слоя воды.

ВЛАГОЗАРЯДНЫЕ ПОЛИВЫ. Поливы, даваемые в не вегетационный период с целью создания запасов воды в почве на глубину корнеобитаемого слоя.

ВЛАГОМЕРЫ ПОЧВЕННЫЕ. Приборы, позволяющие определить влажность почвы в естественных условиях, без отбора проб по изменению электрических, тепловых, механических и других свойств почвы с изменением ее влажности. Известны съемы В. п., основанные на использовании изменения электропроводимости почвы с изменением ее влажности (омический метод), на зависимости диэлектрической проницаемости почвы от ее влажности, на оценке силы, с которой почва удерживает влагу (сосущая сила почвы), и на использовании радиоактивных методов (нейтронный метод гамма лучей).

ВЛАГООБОРОТ. Постоянный обмен влагой между атмосферой и земной поверхностью, состоящий из процессов испарения, переноса водяного пара в атмосфере, конденсации его в атмосфере, выпадения осадков, стока. В этой совокупности, представляющей единый комплексный климатообразующий процесс, происходит непрерывный переход воды с земной поверхности в воздух и из воздуха снова на земную поверхность.

См. водный баланс, атмосферный влагообмен.

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ ВОЗДУХА.

1. Содержание в воздухе воды во всех трех агрегатных состояниях, т. е. в виде водяного пара, капель и кристаллов. Удельное В. в. — в граммах на килограмм.

2. Содержание водяного пара в воздухе, т. е. влажность воздуха, абсолютная или удельная.

ВЛАЖНАЯ АДИАБАТА. Кривая на адиабатной (аэрологической) диаграмме, изображающая влажноадиабатическое изменение состояния воздуха. В осях T — p В. а. графически выражает адиабатическое изменение температуры некоторого количества (частицы) насыщенного воздуха при изменении давления; в осях T — z В. а. выражает такое же изменение температуры в зависимости от перемещения данного количества воздуха по вертикали. Если В. а. изображает соответствующий процесс при переходе водяного пара в жидкую воду, хотя бы и переохлажденную (т. е. с учетом только скрытой теплоты парообразования), она носит название конденсационной адиабаты; если же при температурах ниже нуля предполагается переход водяного пара в твердое состояние, В. а. называется сублимационной адиабатой.

Уравнение влажной адиабаты см. под рубрикой влажноадиабатический процесс.

ВЛАЖНАЯ ЗОНА. 1. Климатическая зона, характеризуемая абсолютным отсутствием аридности.

2. Зона, в которой количество осадков превышает потенциальное количество испарения.

См. гумидная зона.

ВЛАЖНАЯ КОНВЕКЦИЯ. Конвекция, приводящая к образованию облаков.

ВЛАЖНАЯ МУТНОСТЬ. Составляющая фактора мутности T, обусловленная ослаблением радиации водяным паром. В высокогорных условиях, где сухая мутность практически равна нулю, В. м. можно определить как w = T – 1. Изменения В. м. следуют за вариациями абсолютной влажности.

Син. влажное помутнение.

ВЛАЖНОАДИАБАТИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ ТЕМПЕРАТУРЫ. Убывание (возрастание) температуры поднимающегося (опускающегося) насыщенного воздуха на единицу изменения его высоты при влажноадиабатическом процессе. Эта величина равна Гs = Гd* ?. Здесь Гd — сухоадиабатический градиент, равный 0,98°/100 м, множитель ? — см. в рубрике влажноадиабатический процесс. В. г. в зависимости от температуры и давления имеет следующие значения:

| t °С | 40 | 20 | 10 | 0 | –10 | –20 | –40 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1000 мб | 0,32 | 0,44 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,88 | 0,98 |

| 500 мб | 0,26 | 0,34 | 0,41 | 0,52 | 0,66 | 0,78 | 0,95 |

Таким образом, при низких температурах В. г. приближается к сухоадиабатическому градиенту. При температурах ниже 0°, если водяной пар превращается в переохлажденные капли воды, В. г. больше на несколько сотых долей градуса на 100 м, чем при переходе водяного пара непосредственно в лед.

ВЛАЖНОАДИАБАТИЧЕСКИЙ ЗАКОН. Зависимость изменения температуры частицы насыщенного воздуха от изменения давления или высоты при влажноадиабатическом процессе.

ВЛАЖНОАДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Адиабатический процесс во влажном насыщенном воздухе. Если давление насыщенного воздуха падает (вследствие его расширения, напр., при подъеме), то падает и температура, и происходит конденсация водяного пара.

Выделяющаяся при этом теплота конденсации (скрытая теплота парообразования) идет на нагревание воздуха, что замедляет падение температуры; поэтому убывание температуры на единицу подъема оказывается меньше, чем при сухоадиабатическом процессе, и тем меньше, чем больше упругость насыщения. Если давление воздуха растет (напр., при опускании и, следовательно, при сжатии воздуха), а воздух поддерживается в состоянии насыщения за счет испарения находящихся в нем продуктов конденсации, то вследствие затраты тепла на испарение рост температуры в нисходящем воздухе также уменьшается по сравнению с сухоадиабатическим процессом.

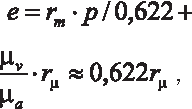

Давление и температура при В. п. связаны влажноадиабатическим законом, который выражается уравнением влажной адиабаты. До тех пор пока продукты конденсации остаются в жидкой фазе, уравнение это имеет следующий вид (уравнение конденсационной адиабаты):

![]()

![]() ,

,

где

где L — скрытая теплота конденсации; E — максимальная упругость насыщения; cp –удельная теплоемкость при постоянном давлении.

Если насыщенный воздух не содержит продуктов конденсации, то, начав опускаться, он сразу же удаляется от состояния насыщения, и изменение температуры в нем происходит уже по сухоадиабатическому закону (псевдоадиабатический процесс).

Син. влажноадиабатическое изменение состояния.

ВЛАЖНОНЕУСТОЙЧИВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ. Распределение температуры с высотой, характеризующееся вертикальными градиентами температуры, меньшими сухоадиабатического, но большими влажноадиабатического (при данных температуре и давлении). При таком распределении в атмосфере существует неустойчивое равновесие по отношению к насыщенному воздуху, или влажнонеустойчивое равновесие. Если насыщенный воздух при В. с. начинает подниматься или опускаться вследствие архимедовой силы (см. атмосферная конвекция), ускорение его вертикального движения возрастает по мере его смещения и конвекция развивается.

ВЛАЖНОНЕУСТОЙЧИВОСТЬ. Наличие в рассматриваемом слое атмосферы влажнонеустойчивой стратификации.

ВЛАЖНО-ПУСТЫННЫЙ КЛИМАТ. По классификации климатов Кеппена — климат: 1) внутренних морей, вдающихся в жаркие пустыни (Красное море, Персидский и Калифорнийский заливы), 2) побережий, где береговая полоса вследствие холодных течений или поднятия глубинных вод значительно холоднее как внутриматериковых территорий, так и моря вдали от берегов (Перу, северное Чили, юго-западная Африка, южная Калифорния, юговосток Сомали).

См. классификации климатов Кеппена.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА. Содержание водяного пара в воздухе, характеризуемое рядом величин.

Всемирной метеорологической организацией рекомендованы следующие характеристики влажности воздуха:

1. Отношение смеси r в % ![]()

![]()

,где mv — масса водяного пара, а ma — масса сухого воздуха, с которым этот водяной пар перемешан.

2. Объемное (мольное) отношение смеси (r? в %)

![]() , где ? и ? — молекулярные массы водяного пара и сухого воздуха соответственно.

, где ? и ? — молекулярные массы водяного пара и сухого воздуха соответственно.

или

![]() .

.

5. Парциальное давление водяного пара e, связывающее давление водяного пара, массовое отношение смеси (rm) и массовую долю влаги (q)

![]()

![]() , где p — атмосферное давление.

, где p — атмосферное давление.

6. Абсолютная влажность (Q) как отношение массы водяного пара m к объему V влажного воздуха v

Q = mv/V

9. Дефицит точки росы, определяемый как разность между фактической температурой воздуха (t°C) и tg ,

Существует еще целый ряд характеристик влажности, используемых для специальных задач.

ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ. Содержание воды в граммах в почве (весовая влажность). Весовая влажность, как правило, выражается в процентах от веса абсолютно сухой почвы, иногда в весовых процентах от веса сырой почвы или торфа (чаще). Измеряется взвешиванием пробы почвы до и после высушивания до постоянного веса. Принято выделять объемную влажность — количество воды в почве, выраженное отношением объема воды к объему почвы. Коэффициент влажности — величина, указывающая, какая часть объема пор занята водой. Между объемной (Wоб) и весовой (Wвес) влажностью существует соотношение

![]() .

.

Плотность почвенной влаги ? обычно принимается равной единице, следовательно, объемная влажность численно равна произведению весовой влажности на плотность почвы (?п).

См. влагоемкость почвы.

ВЛАЖНОСТЬ РАЗРЫВА КАПИЛЛЯРНОЙ СВЯЗИ — влажность, при которой подвешенная влага в процессе испарения теряет способность передвигаться к испаряющей поверхности. Выражается в процентах от веса или объема почвы.

ВЛАЖНОСТЬ УСТОЙЧИВОГО ЗАВЯДАНИЯ — влажность почвы, при которой растения начинают обнаруживать признаки завядания, не исчезающие при перемещении растений в атмосферу, насыщенную водяным паром. Выражается в процентах от веса или объема почвы.

Син. коэффициент завядания.

ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ. Воздух, содержащий водяной пар.

См. влагосодержание воздуха.

ВЛАЖНЫЙ ДЕФИЦИТ. См. дефицит влажности.

ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ. См. гумидный климат.

ВЛАЖНЫЙ ПЕРИОД. Период из последовательных дней, в каждый из которых суточная норма осадков превышает некоторую заданную величину.

ВЛАЖНЫЙ ЯЗЫК. Язык повышенной удельной влажности (или отношения смеси) на изэнтропической поверхности, очерчиваемый соответствующими изолиниями на изэнтропической карте.

ВЛОЖЕННАЯ СЕТКА. Сетка с различными интервалами, используемая в численных прогностических моделях. Измельченная сетка используется для получения подробной информации о некоторой ограниченной области, а более крупная — для большей области (обычно полушария) для установления граничных условий при расчете для измельченной сетки.

ВМИ — всемирные метеорологические интервалы. Дни, когда в соответствии с расписанием Международного геофизического года проводятся учащенные метеорологические наблюдения в соответствии с расписанием МГГ.

ВНЕАТМОСФЕРНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ. Интенсивность солнечной радиации на верхней границе атмосферы, меняющаяся в зависимости от изменения расстояния между Землей и Солнцем, в отличие от солнечной постоянной, рассчитанной для среднего расстояния Земли от Солнца.

Син. внеземная интенсивность солнечной радиации.

ВНЕАТМОСФЕРНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ СПЕКТР. Распределение энергии солнечной радиации по длинам волн на верхней границе атмосферы, до входа в атмосферу.

См. солнечный спектр.

ВНЕЗАПНОЕ ИОНОСФЕРНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ. Быстрое изменение в физическом состоянии нижней ионосферы, менее продолжительное, чем ионосферно-магнитная буря.

ВНЕЗАПНОЕ СТРАТОСФЕРНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, взрывоподобное потепление, стратосферное потепление. Временный или постоянный распад арктического или антарктического стратосферного вихря в конце зимы или начале весны, вызванный резким повышением температуры в полярной стратосфере (до нескольких десятков градусов C за несколько дней).

Син. стратосферное потепление.

ВНЕЗАПНЫЙ ПАВОДОК. Внезапное бурное наводнение, являющееся, как правило, результатом интенсивного ливня на небольшой территории или, возможно, затора льда, прорыва дамбы и т. д. Предупреждения о паводке характерны малой заблаговременностью или отсутствием вообще.

ВНЕЗАПНЫЙ ПОРЫВ ВЕТРА. Неожиданный и короткий шквал.

ВНЕЗЕМНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Солнечная радиация на верхней границе атмосферы Земли.