РАБОТА. Физическая величина, качественно характеризующая превращение какой-либо формы энергии в другую. Элементарная работа dA силы F, совершаемая при перемещении dr материальной точки под действием силы F, равна скалярному произведению векторов F и dr:

![]()

![]() , или, в декартовых координатах, dA = Fxdx + Fydy + Fzdz, где r — радиуссектор точки, ds = dr — элементарная длина пути точки вдоль траектории. Работа силы F на конечном участке s траектории перемещения ее точки приложения равна

, или, в декартовых координатах, dA = Fxdx + Fydy + Fzdz, где r — радиуссектор точки, ds = dr — элементарная длина пути точки вдоль траектории. Работа силы F на конечном участке s траектории перемещения ее точки приложения равна ![]() .

.

Единица работы в системе СИ — джоуль, в системе СГС — эрг.

В единицах Р. может быть выражен любой вид энергии.

РАБОТА РЕК. Работа, совершаемая потоком в процессе переме щения водных масс с более высоких отметок местности на более низкие. Энергия потока расходуется в большей своей части на преодоление внутреннего сопротивления движению воды, возникающего вследствие турбулентного перемешивания водных масс, тратится на размывание грунта и перенос продуктов размыва.

См. водная энергия.

РАБОТА РАСШИРЕНИЯ. Работа, производимая газом при расшире нии. Для бесконечно малого прира щения объема dv она равна dW = pdv.

Вся работа при расширении от объема v1 соответствующего начальному состоянию, до объема v2, соответствующего конечному состоя нию, выражается определенным интегралом

![]() , где p есть функция v, вид которой зависит от термодинамического пути. Р. р. графически определяется на адиабатной диаграмме величиной площади, ограниченной сверху линией, изображающей зависимость р от v (пере ход тела из начального состояния в конечное) и ограниченной с боков двумя ординатами v1 и v2, а снизу — отрезком оси абсцисс.

, где p есть функция v, вид которой зависит от термодинамического пути. Р. р. графически определяется на адиабатной диаграмме величиной площади, ограниченной сверху линией, изображающей зависимость р от v (пере ход тела из начального состояния в конечное) и ограниченной с боков двумя ординатами v1 и v2, а снизу — отрезком оси абсцисс.

![]()

См. изобарическое расширение, адиабатическое расширение.

РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ. Работы, находящиеся в области полномочий субъектов РФ по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий. Р. по организации и осуществлению межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ.

РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ. Работы, выполняемые по заказам физических, юридических лиц, в том числе органов исполнительной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.

РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ. Исследования гидрометеорологических и геофизических процессов в атмосфере, на поверхности суши, в Мировом океане, Арктике и Антарктике, исследования состояния ионосферы и магнитного поля Земли, радиационной обстановки, по предметам ведения РФ.

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА. См. глубина реки (озера).

РАБОЧИЙ НОРМАЛЬНЫЙ ПРИБОР. Прибор (термометр, барометр), непосредственно используемый как эталон при поверке однотипных приборов. Его поправка определена по международному эталону.

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ВОДОХРАНИЛИЩА. См. водохранилище.

РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ. Уровень воды, наблюдающийся на реке во время производства промера глубин и выполнения других гидрометричес ких работ.

РАВНИННЫЕ РЕКИ. Реки, протекающие в относительно неглубоких, хорошо разработанных широких долинах с пологими склонами, в извилистых руслах, сложенных легкоразмываемыми грунтами; характеризуются небольшими уклонами, медленным течением и сравнительно закономерным чередованием плесов и перекатов.

РАВНОВЕСИЕ СИЛ. Условие, при котором силы, приложенные к материальной точке или системе, не оказывают влияния на ее движение. Векторная сумма сил при этом равна нулю, так же как и уско рение.

РАВНОВЕСИЕ ФАЗ. Установившееся состояние системы с несколькими фазами (агрегатными состояниями), при котором переход веще ства из одной фазы в другую уравновешивается обратным переходом.

РАВНОВЕСНЫЙ ГРАДИЕНТ. Вертикальный градиент температуры воздуха, при котором турбулентный поток тепла равен нулю. При гради енте, большем, чем Р. г., поток тепла направлен вверх, а при градиенте меньше равновесного — вниз. Вследствие особенностей турбулентного перемешивания Р. г. меньше сухоадиабатического градиента; в приземном слое его средняя величина близка к 0,6°/100 м.

РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛ. Сила, эквивалентная данной системе (совокупности) сил, т. е. сила, кото рой можно заменить данную систему сил, не нарушая состояния равновесия или движения тела.

РАВНОДЕНСТВЕННЫЕ ДОЖДИ. Дождливые периоды, начинающиеся во многих экваториальных районах (в зоне влажных тропических лесов) вскоре после равноденствий. Годовой ход осадков в таких районах имеет два максимума; весенний максимум, как пра вило, главный. Р. д. вызваны тем, что в переходные сезоны внутритропическая зона конвергенции при ближается к экватору. Син. зенитальные дожди.

РАВНОДЕНСТВИЕ. См. весеннее равноденствие, осеннее равноденствие.

РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ В ОТКРЫТОМ РУСЛЕ. Движение, при котором гидравлические элементы потока — глубина, площадь живого сечения, скорость и гидравлический уклон — остаются постоянными во времени и при переходе от одного сечения к другому. Может иметь место только при дви жении воды по призматическому руслу в условиях отсутствия подпора, когда форма живых сечений не из меняется по длине водотока и уклон дна остается постоянным.

РАВНОУГОЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ. Картографическая проекция, получаемая путем установления соотношения между точками шара и секущего конуса. Затем конус развертывается на плоскость. Широтные круги переходят в дуги концентрических окружностей на плоскости, а меридианы — в радиальные прямые, исходящие из точки изображения полюса. Проекция удобна для синоптических карт умеренных широт.

РАД. Единица поглощенной дозы излучения; 1 рад = 10–2 Дж?кг–1.

РАДАР. См. радиолокатор.

РАДАРНЫЙ ЗОНД. Установка для определения скорости и направления ветра на высотах, с помощью радиолокатора наблюдающего отражатель или мишень, которую несет свободно летящий шар.

РАДИАЛЬНАЯ СЕТКА. Диаграмма, которая ранее использовалась для графической обработки шаропилотных наблюдений. Обработка Р. с. заключалась в графическом построении проекции пути шара-пилота и определения по ней направления и скорости ветра.

РАДИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЕТРА. Составляющая ветра в данной точке, направленная вдоль радиуса — вектора, идущего из центра вихря.

РАДИАЛЬНЫЕ. Разновидность облаков по международной классификации; международное название: radiatus (rad.). Облака сгруппированны в параллельные гряды. В перспективе кажутся сходящимися к одной точке на горизонте или под горизонтом, а если полосы пересекают все небо — к двум противоположным точкам на горизонте. Термин применяется к перистым, высоко-кучевым, высоко-слоистым, слоисто-кучевым и кучевым об лакам.

РАДИАН (рад). Единица измерения углов: угол, соответствующий дуге окружности, равной радиусу. 1 рад = 57,296°.

РАДИАЦИОННАЯ ИНВЕРСИЯ. Инверсия температуры воздуха в атмосфере, возникающая в результате охлаждения приземного слоя воздуха от радиационно выхоложенной поверхности. Реже Р. и. образуется при охлаждении над запыленным и влажным слоем воздуха в свободной атмосфере.

См. приземная инверсия.

РАДИАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ. Математическая модель, рассматривающая прохождение и поглощение солнечной радиации в атмосфере Земли.

РАДИАЦИОННАЯ НОМОГРАММА. Номограмма для графического расчета потоков длинноволновой радиации на разных уровнях в атмосфере по известному вертикальному распределению температуры и влажности. В некоторых Р. н. учитывается поглощение углекислым газом. С помощью Р. н. можно определить полный поток радиации из определенного атмосферного слоя, перенос радиации вниз и вверх через определенную горизонтальную поверхность в атмосфере, встречное и эффективное излучение, степень радиационного охлаждения и пр. Существует ряд вариантов Р. н.

Син. радиационная диаграм ма.

РАДИАЦИОННАЯ ПСЕВДОТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Передача тепла между земной поверхностью и атмосферой и внутри атмосферы путем излучения и поглощения длинноволновой радиации.

РАДИАЦИОННАЯ СИНОПТИКА. Один из методов синоптического анализа использующий сведения о поле уходящей радиации, полученные по данным метеорологического спутника.

РАДИАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Температура, которую имело бы излучающее тело, если бы при его фактическом излучении оно было абсолютно черным, т. е. под чинялось бы закону Стефана — Больцмана.

РАДИАЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. (На земной поверхности). Изменение температуры, обусловленное радиационным балансом земной поверхности. Оно особенно значительно в безоблачную погоду, когда суммарная радиация днем и эффективное излучение ночью велики.

В атмосфере: изменение температуры на каждом уровне в атмосфере, обусловленное радиационным балансом. Такие изменения невелики в сравнении с изменениями температуры, обусловленными нерадиационным теплообменом между земной поверхностью и атмосферой и турбулентной передачей тепла в атмосфере, а также в сравнении с адиабатическими изменениями.

Однако они играют очень важную роль в изменении температурного режима верхних слоев атмосферы (стратосферы, мезосферы, термосферы).

РАДИАЦИОННОЕ НАГРЕВАНИЕ. Увеличение температуры поверхности Земли или атмосферы вследствие положительного радиационного баланса, т. е. когда поглощение радиации больше, чем излучение.

РАДИАЦИОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. Понижение температуры земной поверхности при отрицательном радиационном балансе, т. е. под влиянием эффективного излучения при недостаточном притоке солнечной радиации или при отсутствии его (ночью). Р. о. является причиной образования радиационных туманов и заморозков.

РАДИАЦИОННОЕ РАВНОВЕ СИЕ. См. лучистое равновесие.

РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА ЗЕМЛИ. Зоны корпускулярной радиации (электронов и протонов) с высокой энергией в магнитосфере. Это так называемая захваченная радиация. Энергия частиц в Р. п. з. намного превосходит тепловую энергию частиц ионосферы и экзосферы вследствие больших скоростей их движения; характер движения частиц определяется структурой магнитного поля Земли. Частицы заполняют всю область, где силовые линии магнитного поля Земли замкнуты: от нескольких сот километров над земной поверхностью до нескольких десятков тысяч километров, однако с не равномерной интенсивностью. Первый максимум интенсивности электронов — внешний электронный пояс — находится на расстоянии 4–6 земных радиусов от центра Земли. Здесь преобладают электроны с энергиями от десятков килоэлектрон вольт до нескольких мегаэлектрон вольт. Второй максимум — внутренний электронный пояс — находится вблизи внутренней границы области захваченной радиации. Здесь преобладают электроны с энергиями от десятков до сотен килоэлектрон вольт. Энергия протонов во всей области захваченной радиации растет от 100 кэВ вблизи внешней границы до десятков мегаэлектронвольт вблизи внутренней границы; на расстоянии 3,5 земных радиусов поток протонов имеет максимум — протонный пояс. Ввиду условности деления захваченной радиации на пояса не редко говорят об одном радиационном поясе Земли.

РАДИАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ КЛИМАТА. Приток солнечной радиации в атмосферу и на земную поверхность, ее поглощение, рассеяние, отражение, собственное излучение земной поверхности и атмосферы. Все это — составные части климатообразующего процесса.

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС АТМОСФЕРЫ. Алгебраическая сум ма потоков радиации, поглощаемой и излучаемой атмосферой. Приходной частью Р. б. а. являются поглощенные атмосферой прямая и рассеянная солнечная радиация и длинноволновое излучение земной поверхности. Расходная часть состоит из собственного излучения атмосферы к земной поверхности (встречное из лучение) и в мировое пространство (уходящая длинноволновая радиация). Уравнение Р. б. а. :

![]() , где Е0 — эффективное излучение земной поверхности, E? — уходящая радиация земной поверхности и ат мосферы, iа — солнечная радиация, прямая и рассеянная, поглощенная атмосферой.

, где Е0 — эффективное излучение земной поверхности, E? — уходящая радиация земной поверхности и ат мосферы, iа — солнечная радиация, прямая и рассеянная, поглощенная атмосферой.

Поглощение солнечной радиации в атмосфере сравнительно мало, и Р. б. а. определяется потоками эффективного излучения и уходящей радиации. Так как поток уходящей радиации всегда больше потока эффективного излучения, Р. б. а. всег да отрицателен.

В среднем за длительное время по Земле в целом приближенные оценки составляющих Р. б. а. таковы: если принять приток солнечной радиации на границу атмосферы за 100 единиц, то E0 = + 15, iа = +20, E?~–65, откуда R =–30, что составляет около 29*103a дж*см–2*год–1 . Отрицательный Р. б. а. компенсиру ется на 75% приходом тепла конденсации и на 25% турбулентным переносом тепла от земной поверхности.

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС ДЕЯТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. См. радиационный баланс земной по верхности.

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС ЗЕМЛИ. См. радиационный баланс системы Земля — атмосфера.

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Разность между поглощенной суммарной радиацией и эффективным излучением земной поверхности:

![]() , где i — прямая и i — рассеянная солнечная радиация, ? — альбедо поверхности, Es — собственное излучение поверхности, Eа — встречное излучение атмосферы, ?— относительный коэффициент поглощения длинноволновой радиации земной поверхностью. Сред ние климатологические его величины рассчитываются с помощью эмпири ческих формул по данным метеоро логических наблюдений.

, где i — прямая и i — рассеянная солнечная радиация, ? — альбедо поверхности, Es — собственное излучение поверхности, Eа — встречное излучение атмосферы, ?— относительный коэффициент поглощения длинноволновой радиации земной поверхностью. Сред ние климатологические его величины рассчитываются с помощью эмпири ческих формул по данным метеоро логических наблюдений.

Р. б. з. п. может быть положительным и отрицательным. В суточ ном ходе переход от положительных значений к отрицательным или об ратно наблюдается при высотах солн ца 10–15°. Месячные, сезонные и годовые его значения (суммы) ме няются в широких пределах; годовые от +60?103дж?см2?год и более в тропических океанах и до отрицатель ных значений в Антарктиде и в глу бине Арктики.

Если принять приток солнечной радиации на границу атмосферы за 100 единиц, то в целом для земной поверхности за длительное время поглощенная радиация приближенно составляет +45 единиц (из них пря мая +25 и рассеянная +20), эффек тивное излучение –15 единиц (соб ственное излучение –115, поглощен ное встречное излучение +100) и Р. б. з. п. +30 единиц. Эти 30 еди ниц возвращаются от земной поверх ности в атмосферу не радиационным путем.

См. тепловой баланс земной поверхности.

Син. радиационный баланс подстилающей поверхности.

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНСОМЕР. Прибор для измерения радиационного баланса определяемого как разность между величинами суммарной радиации, приходящей на обе стороны приемной поверхности датчика из телесных углов 2?.

Син. суммарный пиррадиометр.

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ—АТМОСФЕРА (R). Алгебраическая сумма потоков ра диации, входящих в земную атмо сферу из мирового пространства и уходящих из нее обратно. Уравнение Р. б. в этом случае пишется:

![]() , где i0 — приток солнечной радиации па границу атмосферы, i? — уходя щая коротковолновая радиация (отра женная и рассеянная вверх) Е? — уходящая длинноволновая радиация земной поверхности и атмосферы. Оценки составляющих Р. б. разными исследователями несколько расхо дятся. Принимая i0 за 100 единиц, приближенно получают для i? 35 единиц и для Е? 65 единиц.

, где i0 — приток солнечной радиации па границу атмосферы, i? — уходя щая коротковолновая радиация (отра женная и рассеянная вверх) Е? — уходящая длинноволновая радиация земной поверхности и атмосферы. Оценки составляющих Р. б. разными исследователями несколько расхо дятся. Принимая i0 за 100 единиц, приближенно получают для i? 35 единиц и для Е? 65 единиц.

Для Земли в целом Р. б. близок к нулю и за многолетний период не отличается существенно от нуля.

Син. радиационный баланс Земли.

РАДИАЦИОННЫЙ ЗАМОРОЗОК. Заморозок, возникающий вследствие ночного радиационного выхолаживания поверхности земли при ясном небе и слабом ветре, когда приземная температура воздуха опускается до 0°С и ниже.

РАДИАЦИОННЫЙ ИНДЕКС СУХОСТИ. См. индекс сухости.

РАДИАЦИОННЫЙ ИНЕЙ. Син. иней.

РАДИАЦИОННЫЙ КЛИМАТ. 1. Условный климат, определяе мый приходорасходной частью солнечной радиации на земную поверхность и в атмосферу, получаемый в результате теоретиче ских расчетов, игнорирующих дру гие климатообразующие процессы.

2. Режим климата местности, обусловленный в основном радиационными факторами. Например климат пустыни в летний период.

Син. солярный климат. РАДИАЦИОННЫЙ ОБМЕН. Об мен радиацией различного типа между мировым пространством, ат мосферой и земной поверхностью. Чаще всего имеют в виду радиационный обмен между подстилающей по верхностью и нижними слоями атмо сферы. В результате радиационного обмена формируется определенный радиа ционный баланс на поверхности Зем ли, в атмосфере и на верхней гра нице атмосферы.

РАДИАЦИОННЫЙ ПОЯС ЗЕМ ЛИ. См. радиационные пояса Земли.

РАДИАЦИОННЫЙ ПРИТОК ТЕПЛА. Приток тепла (положитель ный или отрицательный) в атмосферу или на земную поверхность, обуслов ленный поглощением и излучением радиации. Приводит к радиацион ному изменению температуры.

РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ. Характеристики и особенности прихода и расхода различных видов солнечной радиации в данном месте.

РАДИАЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР.

РАДИАЦИОННЫЙ ТИП. См. тип излучения.

РАДИАЦИОННЫЙ ТУМАН. Ту ман, возникающий над поверхностью земли, охлажденной за счет длинноволнового излу чения чаще всего в предутренние часы. См. туман.

РАДИАЦИЯ. (Электромагнитная радиация). Периодические, связанные между собой изменения электриче ской и магнитной сил (действующих на заряженную частицу и на магнит ный диполь) в каждой точке про странства (электромагнитного поля). Создается колебательным движе нием электрических зарядов или не периодическим изменением электри ческого тока, протекающего по про воднику. Распространяется от источ ника (излучателя) в виде несущих энергию радиации (лучистую энергию) электромагнитных волн со скоростью, равной в вакууме почти 300 000 км?с–1 (299 793 км?с–1) — ско ростью света. Длина электромагнит ных волн зависит от способа их воз буждения. Диапазон длин этих волн — от многих километров (длин ные радиоволны и еще более высо кочастотные волны, не применяемые в радиотелеграфии) до 10–1–10–8 мкм (рентгеновы лучи и гамма-лучи). Р. в диапазоне длин волн от 10–1 до 103 мкм называется темпера турной, или тепловой; к ней отно сятся ультрафиолетовая, видимая (4?10–1–7,6?10–4 мкм) и инфракрасная радиация. Видимая Р. обычно называется светом; но тер мин свет иногда распространяется на температурную Р.

вообще. Темпера турная Р. испускается при перестрой ке электронных оболочек атомов и молекул, а также при изменениях колебательного состояния атомов в молекулах и при вращении молекул.

Радиация испускается не непрерывно, а квантами — фотонами, энергия которых зависит от частоты и равна е = hv, где v — частота Р., h — постоянная Планка, равная 6,824?10–27 эрг?с–1.

См. электромагнитные волны.

РАДИАЦИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Радиация, излучаемая поверхностью Земли.

Син. излучательная способность поверхности Земли.

РАДИАЦИЯ НЕБЕСНОГО СВОДА. Диффузная солнечная радиация, поступающая на земную поверхность от небесного свода за исключением телесного угла, соответствующего солнечному диску (прямая радиация).

РАДИАЦИЯ СОЛНЦА. См. солнечная радиация.

РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА ЗАКОН. При спонтанном радиоактивном распаде изменение dN числа атомов N в течении времени dt равно dN=?Ndt или N = N0e–?T, где N0 — число атомов, которые имелись в начальный момент времени; ? — постоянная радиоактивного распада, т.е. вероятность распада атома за единицу времени.

РАДИОАКТИВНОЕ ВЫПАДЕ НИЕ. Оседание на земную поверхность радиоактивных веществ — про дуктов атомного или водородного взрывов. См.

радиоактивные осадки. РАДИОАКТИВНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.

Элементарные частицы и электромагнитная радиация, выде ляемые при распаде радиоактивных веществ. См.

радиоактивность.

РАДИОАКТИВНОЕ ОБЛАКО. Скопление продуктов радиоактивного распада, образовавшихся при взрыве

атомной, водородной бомбы, или катастрофе на атомной электростанции, удерживающихся некоторое время в атмосфере и переносимых воздуш ными течениями.

РАДИОАКТИВНОЕ РАВНОВЕ СИЕ. Подвижное (статическое) рав новесие между количествами радио активных веществ, образующихся одно из другого.

РАДИОАКТИВНОСТЬ. Превращение неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы другого элемента.

1) Естественная радиоактивность. Самопроизвольный распад ядер неустойчивых (радиоактивных) изотопов одного химического элемента, с выделением элементарных частиц и электромагнитной радиации (гаммалучей), приводящий к превращению в изотопы других химических эле ментов. Время распада разных ра диоактивных изотопов между 10–12с и 1017 лет. Естественная радиоак тивность имеет большое значение для процессов ионизации атмосфе ры.

2) Искусственная радиоактив ность — процесс распада атомных ядер некоторых изотопов химических элементов, вызванный искусствен ным путем при ядерных реакциях.

См. естественные радиоактивные изотопы, радиоактивность атмосферы.

РАДИОАКТИВНОСТЬ АТМОСФЕРЫ. Процессы, связанные с ядерным рас падом в атмосфере. Р. а. может быть естественная, обусловленная наличием в атмосфере радиоактивных изото пов в виде аэрозолей и газов, попадающих в нее с земной поверх ности и из космоса или образую щихся в самой атмосфере под влия нием различных потоков элементар ных частиц, в основном космического происхождения (см. естественные ра диоактивные изотопы, естественная радиоактивность атмосферы). Основ ная роль в этой естественной Р. а. принадлежит радону (Rn222); б) ис кусственная Р. а.: значительное ме стное увеличение радиоактивных изо топов в атмосфере при искусственно вызванной цепной реакции деления атомных ядер урана и плутония: искусственная радиоактивность ат мосферы (см).

Син. атмосферная радиоактивность.

РАДИОАКТИВНОСТЬ ОСАДКОВ. Содержание в дожде и снеге продуктов распада радиоактивных элементов, главным образом радона. Активизация осадков происходит двояким путем: частички распада радиоактивных изотопов могут быть ядрами конденсации; или осадки мо гут механически обогащаться про дуктами радиоактивного распада во время падения через атмосферу. Р. о. можно измерить по интенсив ности испускаемых ими во время выпадения vлучей и путем измере ния интенсивности а- и р-лучей, ис пускаемых собранными осадками в ионизационной камере. Р. о. в среднем порядка 1011 — 1012 Кюри на 1 г осадков. Осадки, выпадаю щие при грозах и шквалах, обла дают большей радиоактивностью, чем обложные. Снег более радио активен, чем дождь. Роса, иней, из морозь также обнаруживают радио активность.

РАДИОАКТИВНЫЕ ГАЗЫ. Преимущественно три изотопа радона, поступающие в атмосферу при рас паде урана, тория и актиния. См. радиоактивность атмосферы.

РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ. Неустойчивые изотопы химических элементов, превращающиеся в ре зультате радиоактивного распада в изотопы других элементов. См. есте ственные радиоактивные изотопы.

РАДИОАКТИВНЫЕ ОСАДКИ. Осадки содержащие радиоактивные вещества, попавшие в атмосферу при атомных или термоядерных взрывах. Выпадение вблизи места взрыва, в ближайшие часы после него, состоит преимущественно из частиц почвы, при этом ставших радиоактивными.

Тропосферное выпадение длится неделями и месяцами; частицы выпадают как под влиянием силы тяжести, так и вымываются осадками. Таким образом, выпадает лишь несколько процентов всех продуктов распада. Стратосферное выпадение частиц субмикронных размеров яв ляется результатом проникновения взрыва в стратосферу. Время такого выпадения колеблется от несколь ких месяцев до нескольких лет.

См. радиоактивность осадков. РАДИОАКТИВНЫЕ ТРАССЕРЫ.

Естественные и искусственные радиоактивные изотопы, по распространению которых в атмосфере можно делать заключения об атмосферной циркуляции и об обмене между атмосферными слоями.

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Химические элементы, состоящие только из радиоактивных изотопов.

РАДИОАКТИВНЫЙ АЭРОЗОЛЬ. Продукты радиоактивного распада, взвешенные в атмосфере.

РАДИОАКТИВНЫЙ ДОЖДЬ. Дождь, в воде которого содержатся продукты искусственного радиоактивного распада в количестве, зна чительно превышающем фоновое значение.

РАДИОАКТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ. Прибор, измеряющий влажность почвы по ослаблению слоем почвы интен сивности ?-лучей излучаемых ра диоактивным изотопом. Установка состоит из источника ?-лучей, по гружаемого на заданную глубину в почву и соединенного кабелем со счетчиком ?-квантов. Влажность почвы определяется по разности ло гарифмов числа ?-квантов сухой почвы (заранее определенного) и числа ?квантов при данном увлажнении почвы, деленной на коэффициент ослабления ?-лучей почвенной во дой.

РАДИОАКТИВНЫЙ КОЛЛЕК ТОР. Коллектор, состоящий из не большого металлического кружка, покрытого с наружной стороны ра диоактивным веществом и защищен ного сверху от внешних воздействий атмосферы. Выравнивание потен циала в Р. к. происходит благодаря ионам, образующимся вокруг Р. к. под действием его радиоактивных излучений. Эти ионы соответствую щего знака снимают с Р. к.: свобод ный заряд, в то время как ионы противоположного знака повышают проводимость воздуха вокруг коллектора.

РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД. См.

радиоактивность.

РАДИОАКТИВНЫЙ СНЕГОМЕР. Прибор для измерения запаса вод в снеге, основанный на том же принципе, что и радиоактивный измеритель влажности почвы. Источник ?-лучей (изотоп Со60) укреплен на нижнем конце металлической снегомерной рейки. Число -?квантов определяется до введения рейки в снег и при погружении источника ?-лучей до поверхности почвы. Запас воды определяется по разности логарифмов числа ?-квантов, деленной на коэффициент ослабления ?-лучей, полученный экспериментально.

РАДИОАЛЬТИМЕТР. Электронный прибор для определения высоты полета над уровнем местности. Применяются три метода измерения: по принципу импульсного локатора, с определением высоты по времени, прохождения сигнала самолета до земной поверхности и отраженного сигнала обратно до самолета; по принципу частотно-модулированного локатора с измерением высоты по разности фаз между излученным и принятым сигналами; по изменению электроемкости между самолетом и земной поверхностью. Син. радиовысотомер.

РАДИОВЕТРОВОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ. Определение скорости и направления ветра на высотах путем измерений с помощью радиоаппара туры координат прибора, выпускае мого в свободный полет на шаре.

РАДИОВЕТРОВЫЕ НАБЛЮДЕ НИЯ. См. радиоветровое зондирова ние.

РАДИОВОЛНОВОД (АТМОСФЕРНЫЙ). Тонкий и почти горизонтальный слой атмосферы, в котором иногда распространяются радиолокационные волны. Термин обычно применяется, когда радиолокационные отражения получены с аномально больших расстояний в силу особого вертикального распределения температуры и влажности.

РАДИОВОЛНЫ. Высокочастотные электромагнитные волны, возбуждаемые переменным электрическим током в специальных технических уст ройствах (генераторах), в настоящее время — с помощью электронных ламп. С помощью Р. передаются на расстояние сигналы, звуки, изобра жения, т. е. осуществляются радио связь, радиолокация, радиовещание, телевидение. Различают Р.: длинные километровые, длиной больше 3 км и частотой ниже 100 кГц; длинные радиовещательные, длиной от 1000 до 3000 м и частотой от 300 до 100 кГц; средние, длиной от 200 до 1000 м и частотой от 1500 до 300 кГц, широко применяемые для ра диовещания; промежуточные и ко роткие, длиной от 10 до 200 м и час тотой от 30 до 1,5 МГц; ультрако роткие — метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые, служащие для радиолокации и теле видения.

Сантиметровые и миллиметровые волны называют еще микроволнами.

Электромагнитные волны, длина которых лежит в интервале длин Р., создаются в естественных атмосферных условиях при грозах (см. атмосферики).

Длинные, промежуточные и короткие волны распространяются в тропосфере прямолинейно; их проникновение за пределы видимого горизонта возможно только в результате их отражения от слоев ионосферы. Ультракороткие волны не отра жаются от ионосферы; их проникно вение за видимый горизонт связано с их рефракцией в нижних слоях тропосферы.

Микроволны (сантиметровые и миллиметровые), излучаемые мощными передатчиками и направлен ными антеннами, надежно распро страняются на расстояния, значи тельно превышающие пределы опти ческого горизонта, иногда на не сколько сот километров. Наличие в атмосфере взвешенных капель воды резко ухудшает условия распростра нения микроволн вследствие значи тельного их поглощения и отраже ния каплями.

РАДИОВЫСОТОМЕР. См. радиоальтиметр.

РАДИОГОНИОМЕТР. См. радиотеодолит.

РАДИОГОРИЗОНТ. Геометриче ское место точек, в которых лучи, распространяющиеся непосредствен но от радиопередатчика, становятся касательными к земной поверхности. Р. шире геометрического и видимого горизонта в результате нормальной атмосферной рефракции радиоволн.

РАДИОЗОНД. Прибор для измерения метеорологических величин в свободной атмосфере и одновре менной их передачи с помощью ра диосигналов. Приемники метеороло гических величин (давления, тем пературы, влажности) управляют в Р. сигналами легкого коротковолно вого передатчика. Прибор прикреп ляется к выпущенной в свободный полет оболочке, наполнен ной водородом. Под термином ра диозонд часто подразумевается вся эта система. При подъеме Р. авто матически посылает сигналы, соответствующие показа ниям прибора. Радио сигналы принимаются в месте выпуска; расшифровав их, получают значения метеорологических величин на раз личных высотах во время подъема.

Дальность дей ствия Р. около 200 км, что со ответствует 1,5–2 ч работы. В настоящее время радиозонды достигают высот 25–30 км.

Син. радиометеорограф.

РАДИОЗОНДИРОВАНИЕ. Получение информации о вертикальном распределении метеорологических величин в свободной атмосфере с помощью выпуска радиозондов. В настоящее время Р. является ос новным методом аэрологического ис следования. Выпуски радиозондов производятся дважды в сутки, утром и вечером; существует учащенное зондирование в научных целях через короткие промежутки времени.

РАДИОЗОНДИРОВАНИЕ ИОНОСФЕРЫ. Изучение ионосферы путем наблюдения над распространением радиоволн. Измеряются или время прохождения радиосигнала до от ражающего слоя и назад, или интенсивность отраженного сигнала, или состояние его поляризации. Эти измерения позволяют определить высоту отражающего слоя ионо сферы и судить о его свойствах.

РАДИОЗОНДОВАЯ ОБОЛОЧКА. Каучуковая (латексная) оболочка для радиозонда, наполняемая перед его выпуском водородом. Вес от 400 до 900 г, окружность на земной поверхности при нормальном наполнении от 470 до 600 см.

РАДИОЗОНДОВЫЕ НАБЛЮДЕ НИЯ. См. радиозондирование.

РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЦА. Излучение Солнца в диапазоне ультракоротких радиоволн. Предпола гается, что оно связано с возмуще ниями, происходящими в хромосфере и короне Солнца. Излучение подоб ного рода посылают и другие звезды.

РАДИОЛОКАТОР. Радиотехническое устройство для целей радиолокации атмосферы. В метеорологии Р. употребляется для слежения и исследования осадков, гроз, фронтов тропических циклонов. С его помощью наблюдают траекторию движения радиозонда или радио-пилота.

Для слежения за поднимающимся радиозондом Р. используется и как радиопелен гатор. В этом случае передатчик Р. не посылает радиоимпульсов, а приемник Р. принимает сигналы, излучаемые передатчиком радиозонда. Таким образом, определяются лишь две угловые координаты радиозонда (азимут и вертикальный угол), а третья координата — высота — вы числяется по барометрической фор муле на основании радиозондовых определений давления, температуры и влажности воздуха.

Син. радар, радиолокацион ная станция.

РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ЭХО. См. радиоэхо.

РАДИОЛОКАЦИЯ. Метод радиообнаружения в пространстве различ ных объектов (самолетов, радиозон дов, областей осадков, фронтальных разделов, гроз) при любых условиях видимости посред ством облучения и затем приема отраженных от них радиоволн.

РАДИОЛОКАЦИОННОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Оценка эха, появляющегося на экране радиолокатора в показателях ориентации, охвата, интенсивности, тенденций интенсивности, высоты движения и отдельных характеристик, которые могут указывать на определенные типы погоды, включая сильные штормы.

РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ШТОРМОВ. Обнаружение с помощью радиолокатора некоторых видов штормов и штормовых условий.

РАДИОМЕТЕОР. Метеор, обнаруживаемый по радиолокационному эху от метеорного следа со сравни тельно высокой ионной плотностью, обычно на высотах 80–120 км.

РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. См. автоматическая радиометеорологическая станция.

РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЯ. Раздел науки, изучающий влияние метеорологических усло вий на распространение радиоволн в тропосфере, исследующий тропосферные процессы с помощью радиолокации.

РАДИОМЕТР. Прибор для дистанционного измерения радиационной температуры. Р. может быть установлен на самолете или метеорологическом спутнике. Р. чаще всего многоканальный для различных длин. Передача информации осуществляется радиометодами.

РАДИООСАДКОМЕР. Дистанционный прибор для измерения осадков, передающий данные с помощью ра диосигналов. Приемная часть имеет характер челночного плювиометра. Количество выпавших осадков подсчитывается с помощью счетчика качаний челнока.

РАДИОПЕЛЕНГАТОР. См. радиопеленгация.

РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ. Способ определения местоположения радио передающей станции состоит в том, что несколько радиоприемников с направленными антеннами (радиопе ленгаторов), расположенных в раз ных местах, определяют направление (пеленг), по которому к приемнику приходят радиоволны от обнаружи ваемой станции. Затем по измерен ным пеленгам и местоположению приемников определяют местополо жение передающей станции. При по мощи Р. можно определять положе ние в атмосфере радиозонда и находить скорость и направле ние ветра на тех уровнях, которые проходит шар.

РАДИОПИЛОТ. Шар-пилот, снабженный мишенью для отражения радиоволн, что позволяет определять его положение с помощью радиоло катора.

РАДИОПРОГНОЗ. Предвычисление состояния ионосферы с точки зрения прохождения радиоволн в це лях выбора частот коротковолновой связи. Долгосрочные Р. — на месяц, сезон, год — основываются на зави симости среднего состояния ионо сферы от общего уровня солнечной активности и оформляются в виде карт критических частот ионосфер ных слоев и карт коэффициентов по глощения. Краткосрочные Р. бази руются на связи отдельных явлений солнечной активности с состоянием ионосферы и характеризуют возможные отклонения от среднего состоя ния на сутки или несколько суток.

РАДИОСВОДКА. Радиопередача данных наблюдений сети метеороло гических станций для различных регионов.

РАДИОСИЯНИЕ. Радиоотражение, часто наблюдаемое во время полярных сияний на частотах более высоких, чем частота обычного ионосферного отражения.

РАДИОТЕОДОЛИТ. Устар. Прибор для определения положения радио зонда или радиопилота, сигналы кото рого доходят до приемной стан ции.

РАДИОЧАСТОТЫ. Частоты электромагнитных колебаний в интер вале, ограниченном в верхней части инфракрасными лучами, в нижней — электрическими колебаниями звуко вой частоты; т. е. частоты в преде лах от 104 до 1012 Гц.

РАДИОЭХО. Отражение облу чаемым объектом радиоволн, излу чаемых радиолокатором, и возвраще ние их в приемник радиолокатора.

Повторение радиосигналов, наблюдаемое иногда при приеме корот ких волн, объясняется тем, что ра диоволны приходят к приемнику не только по кратчайшему направлению, но и обогнув земной шар один или несколько раз.

Син. радиолокационное эхо.

РАДИОЭХО МОЛНИИ. Радиоэхо, возникающее вследствие усиленного радиолокационного отражения, свя занного с ионизированным газовым столбом, возникающим при разряде молнии. Его продолжительность по рядка 0,25 с.

РАДИОЭХО ОТ ОБЛАКОВ И ОСАДКОВ. Радиоэхо от находящихся в воздухе капель и кристаллов в виде облаков или выпадающих осад ков. Позволяет судить о расстоянии до изучаемых объектов, их эволю ции и интенсивности.

РАДИУС-ВЕКТОР. Вектор, определяющий положение точки относительно начала координат. Начало Р.-в. — в начале координат, конец — в рассматриваемой точке. Проекции Р.-в. равны координатам х, у, z рассматриваемой точки, а сам Р.-в.:

r = xi+yj+zk

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ МЕТЕО РОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. Рас стояние от метеорологической стан ции, на котором значения метеоро логических величин, измеренные на данной станции, можно считать сохраняющимися в принятых преде лах точности.

См. репрезентативность.

РАДИУС КРИВИЗНЫ РУСЛА. Радиус, которым может быть приближенно описан искривленный в плане участок русла.

РАДОН (Rn). Инертный радиоактивный газ; химический элемент ну

левой группы, порядковый номер 86, атомный вес 222. Температура плавления –71°, кипения –61,8° при 760 мм рт. ст. Имеет три природ ных изотопа: радон в тесном смысле слова (Rn223), торон (Rn220), акти нон (Rn219, An). Наиболее длительно живущий (период полураспада 3,82 дня) изотоп Rn222 образуется в ре зультате распада изотопа радия Ra22B; два других изотопа обра зуются из тория и актиния. Они очень недолговечны (периоды полу распада 54,5 и 3,92 с) и содержание их в атмосфере незначительно. В ат мосферу Р. попадает из почвы и вод. На уровне моря 1 л воздуха содер жит над материками в среднем около 200 атомов Р. над открытым океаном — около 30 атомов.

РАДУГА. Оптическое явление в атмосфере, обусловленное процессами преломления, отражения и дифрак ции света в водяных каплях. Р. представляет собой большую разно цветную дугу, видимую на фоне об лака, из которого выпадает дождь, причем облако находится в стороне, противоположной Солнцу (Луне). Внешняя часть Р. окрашена в крас ный цвет и имеет радиус 42°, внутренняя — в фиолетовый; остальные цвета располагаются в Р. соответственно длинам волн. Однако окраска Р., ширина и интенсивность её цвет ных полос не всегда одинаковы, и не все цвета спектра в ней присут ствуют постоянно. Нередко с внеш ней стороны основной Р. наблю дается вторичная радуга с обрат ным чередованием цветов, радиус ее внутренней красной части около 50°. Иногда наблю даются еще дополнительные дуги, располагающиеся с внутренней сто роны основной и окрашенные в раз ные цвета. Общий центр всех дуг в Р. лежит на линии, проходящей через источник света и глаз наблю дателя; поэтому, даже когда солнце на горизонте, дуги Р. не больше по луокружностей. При наблюдениях в горах и из свободной атмосферы иногда удается наблюдать Р. в виде почти полной окружности.

На слое тумана, состоящего из капель очень малых размеров (радиусом меньше 2,5?10–3 см), наблюдается белая радуга в виде блестящей белой дуги, края которой окра шены в желтоватый или оранжевый цвет с внешней стороны и голубова тый или фиолетовый с внутренней.

Первая теория Р. была предложена Декартом в 1637 г. и представляла собой геометрическое объяснение хода лучей в капле, приводящего к расположению основных цветов спектра. В дальнейшем были даны объяснения дополнитель ных дуг с учетом интерференции световых волн и дифракции света.

РАЗВЕДКА ПОГОДЫ. Получение сведений о погоде в труднодоступных или лишенных постоянной сети метеорологических станций районах. Чаще всего с помощью обычных средств связи это невозможно. Р. п. производится с помощью специаль ных самолетных рейсов или искусственными спутниками Земли.

См. ледовая разведка.

РАЗВИТИЕ (МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ). Процесс усиления атмосферного воз мущения (циклона или антициклона), определяемый увеличением вихря скорости вследствие бароклинности воздушных течений или притока энергии в возмущение извне. См. ин декс развития.

РАЗВОДЬЯ. Пространства от крытой воды в ледяном покрове, об разующиеся в результате подвижек льдов.

РАЗГОН ВОЛНЫ. Расстояние, которое проходит волна, распрост раняясь от места ее возникновения до рассматриваемого места на поверхности водоема.

РАЗДЕЛЬНЫЕ. Perlucidus (perl.). Разновидность облаков по международной класси фикации. Гряды или слои облаков, имеющие отчетливые, часто очень узкие промежутки между облаками. В этих промежутках можно рассмотреть солнце, луну, голубое небо или вышерасположенные облака. Термин применяется к высоко-кучевым и слоисто-кучевым облакам.

РАЗЛИВЫ РЕК. Ежегодно повторяющиеся затопления речными водами части долины (поймы), происходящие в периоды половодий или паводков. В много водные годы Р. р. создают наводне ния.

РАЗМЕРНОСТЬ (ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ). Форма зависимости единицы, служащей для измерения этой величины, от основных единиц измерения. Так, при увеличении единицы длины в п раз единица объема увеличива ется в п3 раз; это значит, что Р. объема равна кубу длины. При уве личении единицы длины в п раз и единицы времени в m раз единица скорости увеличивается в п?т–1 раз. Это значит, что Р. скорости есть Р. отношения длины ко времени.

Размерность записывают, либо указывая наименования основных единиц измерения, напр. Р. скорости в системе СГС

[V] =[см/с], Р. давления

[p] =[г/см?с2];

либо условно обозначая основные единицы (напр., единицу длины L, единицу массы М, единицу времени Т). Тогда приведенные выше раз мерности запишутся так:

Размерности левой и правой части физических урав нений всегда совпадают.

РАЗМЫВ. Процесс захвата и переноса водным потоком частиц грунта, об разующего русловые или поймен ные отложения.

РАЗМЫВАНИЕ ФРОНТА. См. фронтолиз.

РАЗМЫВАЮЩАЯ СКОРОСТЬ. См. неразмывающая скорость.

РАЗМЫТЫЙ ФРОНТ. Фронт, зона которого имеет значительную ши рину, причем температура, ветер и другие величины меняются в этой зоне не скачкообразно, а постепенно.

РАЗНОВИДНОСТЬ ОБЛАКОВ. См. международная классификация облаков.

РАЗНОСТЬ УПРУГОСТИ ВО ДЯНЫХ ПАРОВ. Разность между максимальной упругостью водяного пара, насыщающего пространство при температуре испаряющей по верхности, и упругостью фактически содержащегося в воздухе водяного пара; выражается в миллиметрах или миллибарах.

РАЗОРВАННО-ДОЖДЕВЫЕ ОБ ЛАКА. fractus (fr.). Вид облаков по международной классификации. Облака в форме беспорядочных клочьев, резко выраженного рваного вида. Термин приложим только к слоистым и кучевым облакам.

РАЗОРВАННО-КУЧЕВЫЕ ОБ ЛАКА (Cumulus fractus, Cu fr.). Зачатки кучевых облаков, имеющие вид разорванных облаков.

РАЗОРВАННО-СЛОИСТЫЕ ОБЛАКА. (Stratus fractus, St fr.). Низ кие бесформенные облака, не обра зующие сплошного слоя; результат распада слоя слоистых облаков или начальная стадия формирования та кого слоя.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫБРОСЫ. Разрешение на выбросы представляет собой не подлежащее передаче или переуступке правомочие, предоставленное административным органом (межправительственной организацией, центральным или местным государственным учреждением) региональному (национальному, субнациональному) или отраслевому (отдельному предприятию) субъекту хозяйственной деятельности на выбросы заданного количества того или иного вещества.

РАЗРЫВ (МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ). Резкое скачкооб разное изменение, нарушение не прерывности в распределении метеорологи ческой величины. В условиях реальной атмосферы разрывов в точном смысле этого слова не бывает. Од нако изменение метеорологической величины в зоне фронта происходит с резко увеличенным градиентом и условно может быть названо раз рывом. См. поверхность разрыва.

РАЗРЫВ ТРОПОПАУЗЫ. Разрыв между низкой полярной тропопау зой и высокой тропической тропо паузой, обычно в области субтро пического струйного течения. Не редко над местом наблюдения обна руживаются обе тропопаузы на раз ных уровнях.

РАЗРЯД. Прохождение электрического тока через газовую среду под действием электрического поля. Р. сам создает свободные элек троны и ионы, необходимые для про хождения тока, и обусловливает их концентрацию и распределение в объеме газа. Р. обычно сопровож дается излучением, характер кото рого зависит от природы газа и интенсивности тока, а также и звуко выми явлениями. Различают: тихий, тлеющий, дуговой, искровой, корон ный, кистевой и молнию. Син. газовый разряд.

РАЗРЯД В ЗЕМЛЮ. См. молния. РАЗРЯД В ОБЛАКЕ. См. молния. РАЗРЯД МЕЖДУ ОБЛАКАМИ. См.

молния.

РАЗРЯД С ОСТРИЕВ. См. огни Святого Эльма.

РАКЕТА. Летательный аппарат с реактивным двигателем, использующий для процесса сгорания горючее и окислитель, транспортируемые на самом аппарате. Ускорение Р. дости гается за счет реактивной силы, воз никающей при сгорании топлива. По достижении заданной скорости дви гатель выключается, и полет в даль нейшем происходит по инерции. Р. могут быть одиночными и много ступенчатыми, т. е. состоящими из нескольких отдельных Р., соединенных различными способами. Крупные Р. имеют направляющие устройства для запуска и телемеханические уст ройства для управления.

Многоступенчатые ракеты обеспечивают достижение второй космиче ской скорости (11,2 км/с), что позво ляет ракетам выйти за пределы сферы действия Земли. С их помощью выводятся на орбиты искус ственные спутники и космические корабли. Р. используются для исследования верхних слоев атмосферы. См. метеоро логическая ракета.

РАКЕТНАЯ МОЛНИЯ. Редко встречающаяся форма молнии, све товой канал которой кажется мед ленно продвигающимся в воздухе, подобно ракете. Физического объяснения этого явления пока нет.

РАКЕТНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ. Исследование верхней атмосферы с помощью метеорологических ракет.

РАКЕТНЫЙ ЗОНД. См. метеорологическая ракета.

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА (РКИК ООН). Конвенция была принята 9 мая 1992 года в Нью-Йорке и подписана в ходе встреч 150 стран на высшем уровне в Рио-де Жанейро в 1992 году. Её конечная цель заключается в «стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему». Конвенция вступила в силу в марте 1994 г. См. Киотский протокол.

РАПА. Насыщенный солевой раствор в водоемах, подземных пустотах и порах донных отложений солеродных озер. Используется для промышленных и лечебных целей.

РАСПЛАСТЫВАНИЕ ПАВОДОЧНОЙ ВОЛНЫ. Уменьшение высоты и увеличение длины волны паводка при ее движении по руслу или пойме реки. Часто под Р. п. в. понимают умень шение вниз по реке максимального расхода воды за период прохождения па водка.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТАНЦИИ. Географические координаты метеорологической станции.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. Математическое описание вероятностей появления тех или иных значений случайной величины X, образующих конечную или бесконеч ную последовательность. В случае дискретной случайной величины оно задается указанием ее значений X1, X2, . ., Х n ... и соответствую щих им вероятностей p1, p2, ... .,., рп ... Для непрерывной случайной величины Р. в. задается функцией распределения. Значение этой функции при Xi равно веро ятности того, что случайная величина X примет значение, меньшее или равное Xi. Функция распределения изменяется от 0 до 1 при изменении X от –? до +?.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАУССА. См. нормальное распределение.

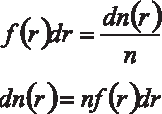

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПЕЛЬ ПО РАЗМЕРАМ. Зависимость числа ка пель в определенном объеме воздуха от их радиуса. Облака и туманы со стоят из капель воды разных радиу сов r, от десятых долей микрона до нескольких миллиметров. Для коли чественной характеристики их рас пределения по размерам вводится понятие функции счетного распреде ления капель по размерам f(r). Пусть число капель в каком-то объеме воздуха, радиус которого за ключен между r и r + dr, состав ляет dn(r). Тогда, согласно опреде лению, произведение f(r) на длину интервала dr равно

,

где п — общее число капель в том же объеме воздуха.

Данные измерений показывают, что функция f(r) стремится к нулю при приближении r к –нулю и в сто рону больших значений r. При неко тором значении радиуса rm функция f(r) достигает максимума. Величина этого максимума, равно как и rm, изменяется в зависимости от вида облака, стадии его развития, вы соты над основанием облака и дру гих факторов.

Син. спектр капель.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУАССОНА. Предел биномиального распределе ния при условии, что рассматри ваются маловероятные события в длинной серии независимых испыта ний, т. е. p>0, но пр = ? остается постоянным. Случайная величина X, распределенная по этому закону, может принимать ряд значений, об разующих бесконечную последова тельность целых чисел п = 1, 2, 3… с вероятностями, определяемыми уравнением

![]() , где n! — факториал п. Дисперсия Р. п. равна мате матическому ожиданию. Р. п. приме нимо к редко происходящим собы тиям, например повторяемость гроз в зимний период или в целом за год и др.

, где n! — факториал п. Дисперсия Р. п. равна мате матическому ожиданию. Р. п. приме нимо к редко происходящим собы тиям, например повторяемость гроз в зимний период или в целом за год и др.

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОН. Ряд вероятностей возможных значений случайной переменной величины.

РАСПЫЛЕНИЕ. Процесс, посредством которого жидкость или твер дое тело распределяется в газе в виде мелких частичек. При Р. удель ная поверхность распыляемого тела во много раз увеличивается. Искусственное Р. некоторых веществ в воздухе применяется при опытах осаждения облака или тумана.

РАССЕЯНИЕ АЭРОЗОЛЯМИ. См. Ми теория.

РАССЕЯНИЕ В ИДЕАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ. Молекулярное рассея ние радиации в сухой и чистой (идеальной) атмосфере. По величине близко к релеевскому рассеянию. Для каждой высоты солнца является постоянной составляющей суммарно го рассеяния. См. рассеяние радиа ции (в атмосфере).

РАССЕЯНИЕ РАДИАЦИИ (В АТМОСФЕРЕ). Рассеяние солнечной радиации молекулами атмосферных газов и аэрозольными частичками, обладающими различными коэффи циентами преломления. Значитель ная часть Р. р. обусловлена рассеянием молекулами воздуха, которые вследствие беспорядочного теплового движения образуют флюктуации плотности и тем самым оптическую неоднородность атмосферы. Это мо лекулярное рассеяние очень близко к рассеянию по закону Релея, т. е. обратно пропорционально четвертой степени длины волны радиации, подвергающейся рассеянию. Рассеяние на более крупных частичках аэрозо лей — аэрозольное рассеяние об ратно пропорционально меньшим степеням длины волны (см. Ми теория), а для капель тумана, облаков и мороси совсем не зависит от длины волны и переходит в диффузное от ражение. Радиация, преобразованная рассеянием, называется рассеянной радиацией (см.).

Пространственное распределение интенсивности рассеянной радиации зависит от угла рассеяния (угол между направлениями падающего и отклоненного лучей рассеяния) и величины рассеивающей частички.

Син. рассеяние света.

РАССЕЯНИЕ РАДИОВОЛН. Не регулярно изменяющееся со време нем распространение радиоволн в направлениях, отличных от направ ления проходящей (рассеиваемой) волны. Наблюдается в неоднородной среде. Р. р. в атмосфере аналогично рассеянию температурной радиации. Р. р. в тропосфере заметно на сантиметровых и дециметровых волнах, в ионосфере — на коротких.

РАССЕЯНИЕ СВЕТА. См. рассея ние радиации (в атмосфере).

РАССЕЯНИЕ ТУМАНОВ. См. активное воздействие.

РАССЕЯНИЕ ЭНЕРГИИ. См. диссипация энергии.

РАССЕЯННАЯ РАДИАЦИЯ. Солнечная радиация, претерпевшая рассеяние в атмосфере. Поступает на земную поверхность со всего небес ного свода и измеряется количест вом тепла, получаемым от нее гори зонтальной поверхностью.

Спектр Р. р. при ясном небе по сравнению со спектром прямой ра диации характеризуется смещением максимума в область коротких волн и значительным уменьшением энер гии в длинноволновой области. При полностью закрытом облаками небе он суще ственно отличается от спектра при ясном небе и близок к спектру сум марной радиации при ясном небе. Спектр Р. р. испытывает значитель ные колебания при изменениях про зрачности атмосферы.

Р. р. играет существенную роль в энергетическом балансе Земли, являясь в пасмурные периоды, осо бенно в высоких широтах, единст венным источником энергии в при земных слоях атмосферы.

См. рассеяние радиации (в атмосфере), плотность потока рассеянной радиации, сумма тепла рассеянной радиа ции.

Син. рассеянная солнечная радиация, рассеянный свет, диффуз ная радиация.

РАССЕЯННОЕ ОТРАЖЕНИЕ. См. диффузное отражение.

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ. Рассеянная радиация в ви димой части спектра; солнечный свет, рассеянный атмосферным воздухом.

РАССОЛЬНЫЕ ВОДЫ. Воды, в которых содержание растворенных солей превышает 50 г?л–1. Син. рассолы.

РАСТИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО. См. фитоценоз.

РАСТЯЖЕНИЕ. В гидромеха нике — движение жидкости, приводя щее к изменению формы бесконечно малого материального четырехуголь ника, выделенного в жидкости таким образом, что его стороны в новом положении остаются соответственно параллельными его сторонам в на чальном положении. Если составляю щие скорости в точке М равны и, v, w, то в бесконечно близкой точке М’ при Р. они равны:

РАСХОД ВОДЫ. Объем воды, протекающей через живое се чение потока в единицу времени; обычно выражается в м3?с–1, для ма лых водотоков в л?с–1.

В гидромеханике в зависимости от того, в каких единицах измеря ется жидкость, протекающая через живое сечение.

![]()

Син. весовой расход, массо вый расход, объемный расход.

РАСХОД ЛЬДА (ШУГИ). Количество льда (шу ги), проходящего через поперечное сечение потока в 1 сек.

![]()

![]() , где ?л — густота ледохода; vл — скорость движения льда; hл — средняя толщина льда; B — ширина реки.

, где ?л — густота ледохода; vл — скорость движения льда; hл — средняя толщина льда; B — ширина реки.

РАСХОД НАНОСОВ. Количество наносов, проносимых потоком. Различают расход взвешенных нано сов, проносимых через поперечное сечение потока, и донных, переносимых по дну. Р. н. выражается в кг?с–1

РАСХОД РАСТВОРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ. Количество веществ, проносимых в водном растворе че рез поперечное сечение потока: в еди ницу времени; обычно выражается в кг?с–1.

РАСХОДИМОСТЬ ЛИНИЙ ТОКА. Расхождение, взаимное удаление линий тока от одной точки (точка расходимости), или от одной линии (линия расходимости), или в направ лении общего переноса.

См. дифлюэнция.

Син. дивергенция линий тока.

РАСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ВОДЫ). Величина, определяемая соотношением

![]() , где Q — расход воды, i — продоль ный уклон свободной поверхности. При использовании уравнения рав номерного движения жидкости Р. х. может быть вы ражена через величины, характеризующие размер, форму и шероховатость русла,

, где Q — расход воды, i — продоль ный уклон свободной поверхности. При использовании уравнения рав номерного движения жидкости Р. х. может быть вы ражена через величины, характеризующие размер, форму и шероховатость русла,

![]()

![]() , где ? — средняя для профиля площадь поперечного сечения потока; С — коэффициент Шези; R — гидравлический радиус; n — коэффициент шероховатости, по Маннингу. В гидравлике величина К называется модулем расхода.

, где ? — средняя для профиля площадь поперечного сечения потока; С — коэффициент Шези; R — гидравлический радиус; n — коэффициент шероховатости, по Маннингу. В гидравлике величина К называется модулем расхода.

![]()

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПО ВЫСОТЕ СОЛНЦА. Определение времени по формуле высоты солнца, а именно: , где ?— часовой угол солнца, h — высота солнца, ? — склонение солн ца, ? — широта места наблюдения.

![]()

РАСЧЕТНАЯ АМПЛИТУДА (Гидрологическая). Условная величина, характеризующая изменчивость расхода во ды или уровня за период заблаговременности прогноза. Поскольку при различных методах прогноз может выдаваться с различной заблаговременностью, величина Р. а. устанав ливается» индивидуально для каждо го метода. Для установления вели чины Р. а. рассматривают 75–100 случаев положительных и отрица тельных изменений уровня (расхода) за период заблаговременности прог ноза. По этим данным строят кри вые обеспеченности положительных и отрицательных изменении уровня за период заблаговременности прогноза. За Р. а. принимается сумма величин положительных и отрицательных из менений уровня (расхода), каждая из которых имеет обеспеченность на 2,5% меньше предельной обеспечен ности величины соответственно для положительных и отрицательных из менений уровня (расхода) воды.

РАСЧЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК. Норматив обеспеченности гидрологической величины, принима емый при проектировании водохо зяйственных мероприятий и гидро технических сооружений для уста новления величины параметров гид рологического режима, определяющих размеры гидротехнических сооруже ний или возможную степень использования водного объекта.

![]()

Например, в России Р. о. максимальных расходов воды в зависи мости от класса капитальности ги дротехнического сооружения прини мается по следующим нормативам.

| Класс капитальности сооруже ний | i | ii | iii | iV |

| Вероятность пре вышения, % | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |

Применительно к задаче водоснабжения Р. о. среднего многолет него значения расхода воды наибо лее маловодного месяца принимает ся равной 97–98%.

РАСЧЕТНОЕ ВНУТРИГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОКА. См. Внутригодовое распределение стока.

РАСЧЕТНЫЙ ВОДОСБОР. Водосбор, в отношении которого производится рас чет характеристик гидрологического режима.

РАСЧЕТНЫЙ ПАВОДОК. Паводок, наблюденный или смоделированный, выбранный для основы при проектировании гидротехнического сооружения.

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (В ГИДРОЛОГИИ). Период времени, в течение которого при нятые в расчете величины характе ристик гидрологического режима не будут выше (для максимумов) или не окажутся ниже (для минимумов) в среднем более одного раза.

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ВОДЫ. Расход воды, принимаемый в качест ве исходной величины для опреде ления размеров гидротехнических сооружений, например водосбросных отверстий плотин и т. д. Величины различных по размеру Р. в. опре деляют возможную степень удовлет ворения за счет используемого вод ного объекта, различных водополь зователей.

РАСЧЕТНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ. Высота уровня, которой соответствует величина измеренного расхода воды при построении гра фика кривой расходов.

РАСЧЛЕНЕНИЕ ГИДРОГРА ФА. Графическое выделение на гид рографе объемов воды, сформированных различными источниками пита ния (дождевое, снеговое, подземное, ледниковое). Р. г. осуществляют, ори ентируясь на общие характерные особенности стока воды, поступаю щей из различных источников питания, проявляющиеся, в частности, во времени наступления отдельных фаз режима, в интенсивности нарастания и спада расходов воды и др. При Р. г. следует учитывать об щую гидрометеорологическую обста новку в рассматриваемом год

РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТА. Увеличение радиуса (дальности) ви димого горизонта вследствие атмо сферной рефракции. Луч света при рефракции распространяется по кри вой линии, обращенной вогнутостью к земной поверхности. Поэтому в глаз наблюдателя попадают лучи, идущие от точек земной поверхности, расположенных за пределами окруж ности, образованной касательными к земной поверхности, проведенными от глаза наблюдателя. Видимый го ризонт вследствие этого расширяет ся, депрессия горизонта умень шается. Рефракция увеличивает дальность видимого горизонта на 6–7%.

РАУЛЯ ЗАКОН. Зависимость упругости насыщения над идеальным водным раствором Ер от концентрации раствора:

![]()

![]() , где N/(N + n) — концентрация раствора (N — число молекул воды и n — число молекул растворенного вещества), Е0 — упругость насыщения над плоской поверхностью дистиллированной воды. См. упругость насыщения.

, где N/(N + n) — концентрация раствора (N — число молекул воды и n — число молекул растворенного вещества), Е0 — упругость насыщения над плоской поверхностью дистиллированной воды. См. упругость насыщения.

![]()

РЕАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА. Действительная атмосфера, содержащая водяной пар, увеличивающий погло щение радиации, и аэрозольные при меси (пыль, продукты конденсации), увеличивающие рассеяние и погло щение радиации. Р. а. противопо ставляется идеальной атмосфере.

РЕАЛЬНЫЙ ГАЗ. Газ, между молекулами которого существуют заметные силы междумолекулярного взаимодействия. Р. г., находящийся в состояниях, близких к переходу его в жидкость, называется паром.

РЕВУЩИЕ СОРОКОВЫЕ. Устар. Назва ние сороковых широт южного полушария, для которых характерны сильные западные ветры и частые штормы.

РЕГЕНЕРАЦИЯ АНТИЦИКЛО НА. Усиление заново антициклона, уже начавшего ослабевать (возраста ние давления в центре, увеличение площади возмущения и пр.).

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТРОПИЧЕСКО ГО ЦИКЛОНА. Процесс изменения свойств тропического циклона по вы ходе его во внетропические широты, связанный с приобретением вторич ной термической асимметрии. Циклон на широте 25–30° (у точки по ворота траектории) встречает поляр ный фронт. При взаимном сближении циклона и полярного фронта полярный воздух входит в область циклона, причем тропический воздух образует теплый сектор циклона. Скорость перемещения циклона воз растает, размеры его увеличиваются, а свойства приближаются к свой ствам внетропических циклонов; в дальнейшем он движется к востоку или северо-востоку, включившись в се рию внетропических циклонов на по лярном фронте, по северной периферии субтропического антициклона. Процесс имеет сходство с регенера цией циклонов полярного фронта на арктическом фронте.

Син. трансформация тропического циклона.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦИКЛОНА. Вторичное углубление циклона, уже начавшего заполняться (после окклю зии); сопровождается увеличением скорости поступательного движения циклона. Р. ц. чаще всего является результатом внедрения в область циклона свежей массы холодного воздуха и усиления или возникнове ния заново температурного кон траста в области циклона. Такой процесс происходит при сближении окклюдированного полярно-фронтового циклона с арктическим фронтом. Реже Р. ц. происходит при внедре нии в область циклона массы тепло го воздуха. Р. ц. возможна также вследствие перехода циклона с су ши на море, где трение в приземных слоях воздуха меньше, и вследствие увеличения неустойчивости страти фикации воздушных масс в цик лоне; при слиянии двух циклонов также возможно образование воз мущения, более глубокого, чем каждое из объединившихся. См. регенерация тропического циклона.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИНОПТИКА. Учение о характере (типах, последовательности и т. д.) синоптических процессов в различных районах (областях) земного шара или страны.

РЕГРЕССИЯ. Статистическая зависимость случайной переменной величины Y от других случайных переменных величин X', X'', X''' и т. д. (предикторов или регрессоров), в простейшем случае — от одной ве личины X, аналогичная функцио нальной зависимости в математиче ском анализе. Каждому сочетанию значений предикторов Xi', Xi'', Xi''', ... соответствует множество значений предиктанда Yi1, Yi2, Yi3, ... имеющее то или иное распределение вероятностей. Уравнение регрессии определяет среднее арифметическое из этих значений Yi для заданной комбинации предикторов.

![]()

![]()

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА. Искусственное перераспределение во времени стока в соответствии с тре бованиями потребления, достигается вре менным задержанием воды в водо хранилище период, когда избыточный приток воды превышает потребность в ней и рас ходованием накопленных запасов в периоды, когда потребление больше естественного притока.

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ОЗЕРА. Перераспределение по вы соте и времени расходов воды реки, протекающей через озеро, характе ризуемое изменением гидрографа при тока воды в озеро в гидрограф сто ка реки, вытекающей из него.

РЕГУЛЯРНАЯ СЕТКА. См. сетка.

РЕДУКЦИОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПАРИТЕЛЯ. Коэффи циент R, на который нужно умно жить величину испаряемости Емакс, полученную по испарителю, чтобы получить истинное испарение с вод ного бассейна Е:

R = E/Eмакс

Определяется путем сравнения по казаний данного испарителя с действительным испарением, производимого в испарительных бассейнах большого размера.

РЕДУКЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ. Изменение (убывание) средней интенсивности дождя i? с увеличением его продолжительно сти ?. Аналитическая форма выражения этой статистичес кой закономерности:

или

![]() ,

,

![]()

![]()

где i — максимальная интенсивность дождя при ?> 0; H — слой осадков, выпавший во время дождя; a, b, m — параметры, ха рактеризующие отдельный дождь или группу дождей с одинаковым слоем и продолжительностью.

РЕДУКЦИЯ МАКСИМАЛЬНО ГО МОДУЛЯ СТОКА. Изменение (убывание) максимального модуля стока с увеличением размеров водо сбора. Мерой интенсивности Р. м. м. с. служит коэф

фициент редукции

![]() , здесь

, здесь

F — площадь водосбора; n — параметр, называемый показателем редукции.

РЕЖЕЛЯЦИЯ ЛЬДА. Смерзание льда при повторной кристаллизации воды, появляющейся на контактах ледяных кристаллов в результате приложения местной нагрузки или притока тепла.

Явление смер зания ледяных кристаллов и отдель ных массивов льда в местах их со прикосновения, находящихся в усло виях повышенных удельных давле ний. В результате повышенного дав ления в начале процесса Р. происходит плавление кристаллов льда и перемещение образующейся воды в места с меньшим давлением, где она вновь замерзает, спаивая в еди ный массив отдельные кристаллы или куски льда Р. протекает с заметной интенсивностью при температурах, близких к 0°С. При более низких температурах для осуществления процесса Р. требуется слишком боль шое удельное давление.

РЕЖИМ. Широко исполь зующийся в гидрометеорологии термин, имеющий смысл характера, распределения или измене ния характеристики, например, режим погоды, режим температуры, режим осадков, бари ческий режим,

![]()

режим солнечной ра диации, режим атмосферной цирку ляции и т. д.

РЕЖИМ СТОКА. См. гидрологический режим.

РЕЖИМ УРОВНЯ. См. гидрологический режим.

РЕЗЕРВНАЯ ЕМКОСТЬ ВОДОХРАНИЛИЩА. Объем воды, за ключенный в водохранилище между форсированным подпорным уровнем и нормальным подпорным уровнем; используется для срезки половодий и паводков. Р. е. в. после спада наи высших расходов обычно сразу опорожняется.

РЕЗКО МЕНЯЮЩАЯСЯ ОБЛАЧНОСТЬ. Быстрое и многократное изменение облачности от 0–3 до 8–10 баллов.

РЕЗОНАНС. Явление резкого возрастания интенсивности вынужден ных колебаний в системе, наступаю щее при приближении частоты вы нужденных колебаний к частоте соб ственных колебаний системы.

РЕЗОНАНСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Излучение атомов, при котором из лучаемая частота радиации совпа дает с частотой возбуждающей ра диации. Наблюдается в разреженных атомных парах (натрия, ртути и пр.); простейший случай фотолю минесценции.

РЕЗОНАНСНОЕ СОСТОЯНИЕ. Состояние (уровень), из которого атом может в результате излучения вернуться непосредственно в нор мальное состояние (на нормальный энергетический уровень).

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ВЕТЕР. Результат векторного сложения, осредненных за определенный период меридиональной и широтной составляющих фактического вектора ветра в данном месте и на данном уровне.

РЕЙДОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ. Постоянное место в водоеме, в кото ром ведутся систематические гидро логические наблюдения над цветом и прозрачностью воды, скоростью и направлением течения, температурой, химическим составом воды, толщиной и строением льда, высотой и плотностью снежного покрова и ме теорологические наблюдения над температурой воздуха, влажностью, направлением и скоростью ветра.

РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО (Re). Отноше ние , где V — характерная скорость, L — характерная длина, ?— коэффициент кинематической вязкости.

![]()

РЕЙНОЛЬДСА ЭФФЕКТ. Процесс роста капель в облаке вследствие испарения более теплых капель и конденсации на более холодных кап лях. Возможно, что Р. э. играет роль в выпадении осадков из тропи ческих кучевых облаков.

РЕКА. Водный поток сравни тельно больших размеров, как пра вило, постоянный (иногда; в засуш ливой зоне временно на отдельных участках пересыхающий), питающий ся стоком атмосферных осадков со своего водосбора и текущий в раз работанном им русле. В зависимости от условий формирования режима различают Р. равнинные, горные, озерные, болот ные, карстовые, а в зависимости от размера — большие, средние и ма лые. Иногда выделяют Р. с зональ ным, азональным и полизональным (т. е. сложным) режимом.

РЕКА БОЛЬШАЯ. Река, протекающая в пределах нескольких географических зон. Режим ее отражает особенности этих зон и потому за висит от определяющих его факто ров, меняющихся не только во вре мени, но и по территории. Сток Р. б. является транзитным в пределах отдельных географических зон и часто по величине не свойственным им. Условно к категории Р. б. относят равнинные реки, имеющие площадь водосбора больше 50 тыс. км2.

РЕКА МАЛАЯ. Сток в течение всего года или крат ковременно прерывающийся вследст вие истощения запасов дренируемых ею подземных вод. Сток Р. м. иногда может значительно отличаться от зональной его величины в данном рай оне вследствие влияния местных факторов. Он может быть как боль ше, так и меньше ее. Четкой границы между реками средними и малы ми и между Р. м. и ручьем не су ществует. Условно к категории Р. м. относят равнинные реки, имеющие площадь водосбора в пределах 1— 2 тыс. км2.

РЕКА СРЕДНЯЯ. Протекающая в пределах одной географи ческой зоны. Сток ее формируется в более или менее однородных физи ко-географических условиях, она получает все виды питания в том характерном соотношении, которое свойственно данному физикогеогра фическому району, и вследствие боль шого эрозионного вреза русла полностью дренирует подземные воды в пределах своего бассейна, Изме нение стока Р. с. по территории под чиняется закону географической зо нальности. Условно к категории Р. с. относят (равнинные реки, имеющие площадь водосбора в пределах от 2 до 50 тыс. км2.

РЕКИ БОЛОТНЫЕ. Реки, протекающие по болоту или имеющие в составе своего водосбора значи тельные заболоченные пространства. Характеризуются более растянутыми во времени половодьем и паводками, что в значительной мере является следствием плоского рельефа забо лоченных массивов. Меженный сток Р. б. пониженный по сравнению с реками, расположенными в анало гичных физико-географических усло виях и не имеющими болот в преде лах своих водосборов.

РЕКИ КАРСТОВЫЕ. По лучающие полностью или большей частью водное питание из подземных вод, заполняющих пустоты карста. Характеризуются пониженными значениями модулей макси мального стока, повышенным стоком в период межени и более распластанным половодьем по сравнению с аналогичными характеристиками рек, рас положенных в одной с Р. к. географической зоне, но не имеющих питания за счет карстовых или озер ных вод.

РЕКИ ОЗЕРНЫЕ. Реки, вытекающие из озер или протекающие через них. Характеризуются более низкими модулями максимального стока и повышенным стоком в ме жень, более продолжительным половодьем, чем у рек, расположенных в тех же физикогеографических ус ловиях, но не имеющих притока во ды из озера,

РЕКИ С АЗОНАЛЬНЫМ РЕ ЖИМОМ. Реки, режим которых сильно изменен местными особенно стями водосборов (например, озерами, болотами, карстом и пр.) и потому оказывается нехарактерным основной массе рек данной гео графической зоны. Азональный режим мо жет проявляться как на малых, так и на средних реках.

РЕКИ С ЗОНАЛЬНЫМ РЕЖИ МОМ. Реки, режим которых отра жает все наиболее типичные черты годовых и многолетних колебаний стока, свойственные данной геогра фической зоне. Зональный, или про стой, режим проявляется на средних и малых реках данной зоны незави симо от того, дренирует она или не дренирует грунтовые воды;

РЕКИ С ПОЛИЗОНАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ. Реки, имеющие слож ный режим, формирующийся под влиянием особенностей ряда географических зон. Характерен главным образом для больших ре к. В отдельных случаях, когда река течет в ши ротном направлении и получает воды северных и южных притоков, этот тип режима может возникнуть и в пределах одной географической зоны (реки Припять, Амур и др.). Сложный режим имеют реки, текущие около горных возвышенно стей, у которых левые (или правые) притоки берут начало в горах, а правые (или левые) — на низменно стях (реки Печора, Тобол и др.).

РЕКОМБИНАЦИЯ ИОНОВ. См. воссоединение ионов.

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ. Изменение кристаллической структуры поликристаллических тел (в том числе снега и льда) вследствие перераспределения атомов и молекул между отдельными кристаллами.

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕС СЫ. Процессы, приближающие жид кость (газ) к равновесному состоя нию: 1) внутреннее трение (вяз кость), проявляющееся в постепенном прекращении движения жид кости; 2) теплопроводность, прояв ляющаяся в выравнивании темпера туры; 3) диффузия, т. е. взаимное проникновение двух жидкостей, первоначально отделенных друг от друга.

РЕЛАКСАЦИЯ. Процесс установления статистического равновесия в физической или физико-химической системе; в этом процессе величины, характеризующие состояние системы, асимптотически приближаются к своим равновесным значениям. Время релаксации — промежуток времени, в течение которого система, выведенная из состояния равновесия, изменит свое состояние на ?f?(1–е–1), т. е. примерно на 63% того полного изменения ?f состоя ния, на которое теоретически тре буется бесконечное время. Так, если термометр, находящийся в равнове сии со средой при температуре Т, переместить в среду с температурой Т + ?T, то он примет температуру Т + ?T теоретически через бесконеч ное время; но изменение на ?T(1 – e–1) произойдет через конеч ный промежуток времени, который и называется временем релаксации. Чем больше время релаксации, тем больше инерция прибора.

РЕЛЕЕВСКАЯ АТМОСФЕРА. Условная атмосфера, в которой ослабление солнечной радиации происхо дит путем ее рассеяния молекулами постоянных газов по закону Релея .

См. идеальная атмосфера, Релея закон.

РЕЛЕЕВСКОЕ РАССЕЯНИЕ. Рассеяние радиации в газовой среде по закону Релея. Молекулярное рас сеяние радиации в атмосфере близко к релеевскому.

РЕЛЕЯ ЗАКОН. Закон рассеяния радиации (света) на сферических частичках, радиус которых меньше 0,1 длины волны радиации. В предположении, что частички не заряжены и не являются проводниками, Р. з. выражается следующей формулой для коэффициента рассеяния ??:

![]() , где n — показатель преломления среды, N — число Авогадро.

, где n — показатель преломления среды, N — число Авогадро.

Отсюда следует, что, по Р. з., рассеяние обратно пропорционально четвертой степени длины волны света. Рассеяние по этому закону называется релеевским. Р. з. применим к молекулярному рассеянию радиации в атмосфере.

РЕЛЕЯ ФОРМУЛА. См. Релея закон.

РЕЛЕЯ ЧИСЛО. Отношение

![]() , где ?T — характерная разность тем

, где ?T — характерная разность тем

z

ператур в жидкости по вертикали, h — характерная глубина, ? — коэффициент расширения, v — коэффициент кинематической вязкости, а — коэффициент температуропроводности.

Р. ч. используется в качестве крите рия термической неустойчивости.

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА. Океанская или пресная вода, которая была вкраплена в узкие расщелины в осадочной породе во время её формирования.

РЕЛИКТОВАЯ МЕРЗЛОТА. Участки многолетнемерзлых пород, сохранившиеся от прежней геологической эпохи, когда в данном районе существовали благоприятные для мерзлоты условия.

РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ. Характер земной поверхности, представляющей собой совокупность положительных и отрицательных форм, неодинаковых по очертаниям, размерам, происхождению и истории развития, что служит результатом физических процессов, а также движений земной коры.

В соот ветствии с различным масштабом Р. м. выделяют мак рорельеф, мезорельеф и микро рельеф.

Син. орография.

РЕНТГЕН (Р). Единица дозы рентгенова и гамма-излучений, оп ределяемая по ионизирующему дей ствию на воздух.

1P = 2,57976?10–4 Кл?кг–1 (кулон/ кг) или 1 Р/с = 2,57976?10–4 A?кг–1 (ампер/кг).

РЕНТГЕНОВЫ ЛУЧИ. Электромагнитная радиация с длинами волн от 2 до 6?10–3 нм, возникающая при торможении быстро движущихся электронов. Р. л. вызывают ионизацию газов, возбуждают флюоресценцию во многих телах, сильно действуют на фотографическую пластинку. Об ладают большой проникающей спо собностью и проходят через тела, непрозрачные для видимого света. Для защиты от них чаще всего употребляется свинец. В значительных дозах вредны для организма. Содержатся в составе солнечной радиации, од нако в большей части поглощаются озоном в высоких слоях атмосферы.

Син. рентгеновские лучи, рентгеновское излучение.

РЕОМЮРА ШКАЛА. См. температурная шкала.

РЕПЕР ВИДИМОСТИ. См. ори ентир видимости.

РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ ШКАЛЫ ТЕРМОМЕТРА. Основные точки шка лы, наносимые на основании соот ветствующего опыта: точка тая ния льда и точка кипения воды.

РЕПЕРНЫЙ УЛЬТРАПОЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС. Процесс вторже ния антициклона или гребня по ультараполярной оси, являющийся нача лом отсчета для определения вре мени наступления аналогичного синоптического процесса при долгосрочных прогнозах.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СТАН ЦИЯ. Метеорологическая станция, на которой нет сильно выраженных и своеобразных влияний рельефа или подстилающей поверхности по сравнению с фоном. Наблюдения такой станции, показа тельны для общей характеристики климата данного региона. Используются в качестве репре зентативных данных, особенно при исследованиях изменения климата.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ. В математической статистике: соответствие характеристик выбо рочной совокупности характеристи кам генеральной совокупности. Вы ражается либо разностью между средними значениями членов той и другой совокупности, либо их отношением.

См. репрезентативная станция.

РЕЧНАЯ ГИДРОЛОГИЯ. Раздел гидрологии суши, занимающийся изучением рек.

РЕЧНАЯ СЕТЬ. Часть гидро графической сети, образованная со вокупностью всех рек, находящихся в пределах какой-либо территории. Характер и структура Р. с. опреде ляются сложным взаимодействием физико-географических условий, оп ределяющих величину и интенсив ность поступления воды на поверх ность суши, условия стока и её влияния на рельеф. Развитость Р. с. характеризуется коэффициен том густоты речной сети.

РЕЧНОЙ БАССЕЙН. Ограниченная водоразделами часть земной поверхности, заключающая в себе по ток или водоем с подчиненными им притоками и охватывающая извест ную площадь, с которой происходит сток в этот поток или водоем.

РЕЧНОЙ CTOK. Сток воды, наносов, растворенных веществ и тепла в русле данной реки.