ПАВОДОК. Быстрый подъем уровня воды в реке в результате таяния снега или сильных дождей.

ПАВОДОЧНАЯ ВОЛНА. Волна, возникающая в потоке при прохождении половодья и паводков, т. е. в результате суммирования стока на значительном протяжении реки, в отличие от волны попуска, формируемой в одном створе. П. в. характеризуется обычно относительно небольшой высотой и малым различием уклонов водной поверхности в лобовой и тыловой ее частях (иначе говоря, малым дополнительным уклоном по сравнению с уклоном при установившемся движении).

ПАВОДОЧНЫЕ ПЕТЛИ. Особая форма графика связи между одновременно измеренными значениями расхода и уровня воды.

ПАВОДОЧНЫЙ СТОК ВОДЫ. Объем воды, протекающий в реке за время прохождения паводка. Иногда этот термин применяется в более широком смысле, имея в виду и сток половодий.

ПАГОН. См. гидробионты.

ПАДАЮЩИЙ ВЕТЕР. Сильный холодный ветер, дующий по горному склону. При этом первоначальная температура воздуха настолько низка, что П. в. создает похолодание, несмотря на адиабатическое повышение температуры воздуха при нисходящем движении. Примеры: бора, мистраль, ледниковые (стоковые) ветры в Гренландии и Антарктиде.

ПАДАЮЩИЙ ШАР, РОБИН. Выбрасываемое с ракеты на большой высоте устройство, свободно падающее на землю; наблюдения за его движением позволяют определить плотность воздуха и ветер на высотах.

ПАДЕНИЕ РЕКИ. Разность высот уровенной поверхности воды в двух точках, расположенных на некотором расстоянии вдоль реки. Разность высот в истоке и устье называется полным падением реки.

ПАДУН. См. порог.

ПАДЬ. Название глубоких долин, ложбин и межгорных понижений, обычно залесенных, с постоянным или временным водотоком в горных районах Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

ПАК. См. морские льды. Син. паковые льды.

ПАЛЕОГРАФИЯ. Раздел физической географии и исторической геологии, занимающийся выяснением облика земной поверхности и физико-географических условий в прошлые геологические эпохи.

ПАЛЕОГИДРОГРАФИЯ. Раздел палеографии, занимающийся выяснением характера гидрографической сети, существовавшей в предшествующие геологические эпохи (главным образом в четвертичный период), ее изменения с течением времени и причин этих изменений.

ПАЛЕОКЛИМАТ. Климат прошлого, чаще всего подразумевается — геологического прошлого. См. палеоклиматология, изменения климата.

ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИЯ. Учение о климатах прошлого, геологического и исторического. Задача П. — восстановить и объяснить картину последовательного развития климата на протяжении истории Земли и исследовать распределение климатических условий по земному шару в различные периоды прошлого. Заключения о климатах геологического прошлого строятся на данных о природе прежних геологических периодов и на астрономических закономерностях, которым подчиняется приток солнечной радиации к Земле. О климатах более близкого (исторического) прошлого заключают по современным особенностям географических ландшафтов, распределению растительности, годовым кольцам деревьев, по сохранившимся историческим свидетельствам и памятникам культуры, по инструментальным наблюдениям последних столетий и по данным геохимических анализов.

ПАЛЕТКА. Прозрачная пластинка, сделанная обычно из целлулоида или органического стекла, или калька с нанесенной на нее сеткой линий, образующих ячейки квадратной, прямоугольной или трапецеидальной формы; применяется для измерения площадей на топографических картах или планах.

ПАМПЕРО. Холодный штормовой ветер южной четверти горизонта в Аргентине и Уругвае, иногда с дождем и грозой. Связан с прохождением холодного фронта и вторжением антарктического воздуха.

ПАР. Газовое состояние вещества, критическая температура которого настолько высока, что при обычно наблюдаемых на Земле температурах и давлениях вещество может находиться также в жидком и твердом состоянии. Типичный пример П. — водяной пар. От паров отличаются так называемые постоянные газы с низкой критической температурой, сжижение которых можно произвести лишь искусственно.

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ. См. вторая космическая скорость.

ПАРАДИГМА. 1. Модель постановки проблемы, принятая в качестве образца решения исследовательских задач.

2. Господствующий способ научного мышления, выраженный в некоторой законченности и относительной согласованности взглядов на окружающие явления и вещи, принадлежащие к компетенции какого-либо подраздела науки.

ПАРАЛЛАКС. Кажущееся смещение рассматриваемого объекта, обусловленное перемещением точки наблюдения. В метеорологии — искривление делений шкалы и смещение положения мениска в термометрах и барометрах при неправильной установке глаза наблюдателя во время измерений, т. е. когда луч зрения, проходящий через мениск и шкалу, не строго перпендикулярен шкале.

ПАРАЛЛАКТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА. Установка прибора (телескопа, приемника актинографа, защитного экрана), при которой одна из двух его осей вращения параллельна оси вращения Земли, а другая (ось склонения) — перпендикулярна первой. При такой установке прибор может следовать за видимым суточным движением светила.

Син. экваториальная установка.

ПАРАЛЛЕЛЬ. Окружность на земной поверхности, параллельная экватору.

Син. широтный круг.

ПАРАМЕТР ИОНОСФЕРНОГО СЛОЯ. Величина, характеризующая данный слой, напр.: высота нижней границы слоя, высота максимума ионизации и критическая частота слоя при вертикальном падении, т. е. наибольшая частота радиоволн, при которой происходит их полное отражение от слоя.

ПАРАМЕТР ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ ВЕТРА. Показатель, величина которого зависит от статистической устойчивости, описывающий изменение скорости ветра как функцию высоты. П. п. с. в. ? обозначается следующим образом: du/dz = az–?, где u — скорость ветра, z — высота и a — постоянная величина.

Син. параметр Дикона профиля скорости ветра.

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ. В климатических моделях этот термин относится к методике описания процессов, не поддающихся точному моделированию по причине их несовместимости с пространственной или временной разрешающей способностью модели (процессы, масштабы которых меньше разрешающей способности сетки), посредством расчета взаимосвязей между усредненным по времени или площади эффектом таких процессов и более крупномасштабными характеристиками этих процессов.

ПАРАМЕТР СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. См. Кибеля число.

ПАРАМЕТР ФОРМЫ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ. Выражение

![]()

,

учитывающее неравномерность распределения глубин (h) по ширине (В) потока. При одинаковых глубинах по ширине потока ? = 1, в общем случае ?> 1.

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МЕЗОМАСШТАБНЫХ ПРОЦЕССОВ. Выражение процессов масштаба меньшего, чем шаг сетки на синоптической карте (напр., конвекции), через переменные, описывающие процессы более крупного (синоптического) масштаба для определения суммарного действия первых процессов на вторые.

ПАРАМЕТРЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА. Понятие, иногда используемое в качестве син. термина гидрологические характеристики.

ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ. Физические величины, характеризующие макроскопические свойства термодинамической системы: плотность, давление, температуру, вязкость, поляризацию и пр. Два состояния системы считаются разными при различии численных значений хотя бы одного параметра состояния. Состояние системы, не измеряющееся во времени, называется стационарным. Стационарное состояние называется равновесным, если его неизменность во времени не обусловлена протеканием какого-либо внешнего процесса. Основные П. с. для идеального газа — давление, температура и удельный объем, для влажного воздуха — также упругость пара или какая-либо иная характеристика влажности.

Син. термодинамические параметры состояния, термодинамические функции состояния, параметры состояния экосистемы.

ПАРАНТЕЛИЙ. Фотометеор из группы явлений гало; представляет собой белые круглые светящиеся пятна, диаметр которых чуть больше диаметра Солнца. Эти пятна возникают под углом в 120° от Солнца в случае обычного парантелия, а в случае необычного парантелия они возникают под углом в 90° от него.

ПАРАСЕЛЕНА. См. ложная луна.

ПАРАСЕЛЕННЫЙ КРУГ. Гало в виде горизонтального круга, проходящего через Луну. Аналогичен паргелическому кругу; обусловлен отражением лунного света от ледяных кристаллов.

ПАРАШЮТНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЙ. Автоматическая метеорологическая станция, спускаемая на поверхность океана с самолета.

ПАРГЕЛИЙ. См. ложное солнце.

ПАРГЕЛИЧЕСКИЙ КРУГ. Гало в виде слабого белого круга, проходящего через солнце параллельно горизонту; обусловлен отражением света от боковых сторон гексагональных кристаллов, падающих так, что их основные оси вертикальны.

Син. круг ложных солнц.

ПАРЕНИЕ. Возникновение клубов тумана в холодном воздухе над теплой водой. Это явление над морем называют парением моря, в результате чего часто возникают туманы испарения.

ПАРНИКОВЫЙ ГАЗ. К парниковым газам относятся те газовые составляющие атмосферы, как естественного, так и антропогенного происхождения, которые поглощают и излучают волны определенной длины в диапазоне инфракрасного излучения, испускаемого поверхностью Земли, атмосферой и облаками. Это свойство порождает парниковый (тепличный) эффект. Водные пары (Н2О), диоксид углерода (СО2), закись азота (N2O), метан (СН4) и озон (О3) относятся к категории основных парниковых газов, содержащихся в атмосфере Земли. Кроме того, в атмосфере содержится еще целый ряд парниковых газов полностью антропогенного происхождения, такие, как галоидуглероды и другие хлор- и бромсодержащие вещества, регулируемые Монреальским протоколом. Помимо СО2, N2О и СН4 под действие Киотского протокола, ограничивающего поступление в атмосферу парниковых газов, подпадают такие парниковые газы, как гексафторид серы (SF6), гидрофторуглероды (ГФУ) и перфторуглероды (ПФУ).

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ (АТМОСФЕРЫ). Защитное действие атмосферы в процессе лучистого теплообмена Земли с мировым пространством. Атмосфера достаточно хорошо пропускает к земной поверхности солнечную радиацию, но длинноволновое излучение земной поверхности сильно поглощается атмосферой (преимущественно водяным паром). Нагретая таким образом атмосфера посылает к земной поверхности встречное излучение, в значительной мере компенсирующее радиационную потерю тепла земной поверхностью. В отсутствие атмосферы средняя температура земной поверхности была бы –18°, в действительности она +15°.

Син. тепличный эффект, оранжерейный эффект.

ПАРОМ ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ. См. гидрометрический паром.

ПАРООБРАЗОВАНИЕ. 1. Превращение жидкости в пар, происходящее при температуре кипения, в отличие от испарения. Каждому значению давления, при котором происходит П., соответствует своя определенная температура кипения.

2. Иногда — превращение жидкости в пар при любой температуре, т. е. син. испарения.

ПАРЦИАЛЬНАЯ ВОДНОСТЬ ОБЛАКА. Произведение числа облачных капель данного радиуса на их массу в единице объема.

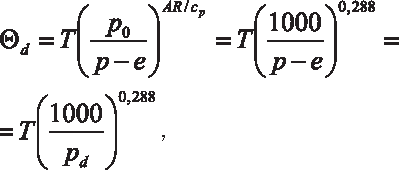

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Температура ?d, вычисленная по формуле

, где р — полное давление влажного воздуха, е — упругость водяного пара, pd — парциальное давление сухого воздуха, р0 = 1000 мб — стандартное давление, T — температура.

, где р — полное давление влажного воздуха, е — упругость водяного пара, pd — парциальное давление сухого воздуха, р0 = 1000 мб — стандартное давление, T — температура.

Таким образом, это — температура, которую получит сухой воздух, содержащийся в данном объеме атмосферного воздуха, если адиабатически привести его от его парциального давления к стандартному давлению (1000 мб).

ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Та часть общего давления газовой смеси, которая обусловлена данным газом или паром. Парциальное давление сухого воздуха — атмосферное давление за вычетом упругости водяного пара. Последняя является парциальным давлением водяного пара.

ПАСКАЛЬ (русское обозначение Па, международное pa). Единица давления и механического напряжения в Международной системе единиц (СИ): давление, вызываемое силой 1 Н, равномерно распределенной по поверхности площадью 1 м2. 1 Па эквивалентен 0,01 мб.

1 Па = 1 н*м–2 = 10 дин*см–2 = 0,102 кг*м–2 = 10–5 бар = 7,5*10–3 мм рт. ст. = 0,102 мм вод. ст.

ЗАКОН ПАСКАЛЯ. Давление на жидкость, производимое внешними силами, передается жидкостью одинаково во всех направлениях.

ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ. В климатологии — день, когда облачность за каждый срок наблюдений была 8–10 баллов.

ПАССАТ. См. пассаты.

ПАССАТНАЯ ВОЛНА. Волновое возмущение синоптического масштаба в восточном (пассатном) переносе воздуха в тропиках. Перемещается с востока на запад обычно со скоростью меньшей, чем скорость самого пассатного переноса. Проявляется в поле ветра, как волнообразное искривление линий тока, и в барическом поле, как соответствующая слабая ложбина пониженного давления. В передней (западной) части ложбины преобладает дивергенция с ясной погодой. В тыловой (восточной) части ложбины преобладает интенсивная конвергенция с увеличенной облачностью и ливнями. Возможно, что иногда П. в. превращается в тропический циклон.

Син. восточная волна, волна в пассатах.

ПАССАТНАЯ ЗОНА. Зона в тропических (и отчасти субтропических) широтах каждого полушария, в которой дуют пассаты; хорошо выражена в Тихом и Атлантическом океанах. Среднее положение пассатных зон в Атлантическом океане в марте от 26 до 3° с. ш. и от экватора до 25° ю. ш.; в сентябре — от 35 до 11° с. ш. и от 3° с. ш. до 25° ю. ш. В тихом океане — в марте от 25 до 5° с. ш. и от 3° с. ш. до 28° ю. ш.; в сентябре от 30 до 10° с. ш. и от 7° с. ш. до 20° ю. ш.

ПАССАТНАЯ ИНВЕРСИЯ. Инверсия температуры в области пассатов, в среднем на высотах 1–2 км и со скачком температуры 3–5°. Иногда П. и. заменяется изотермией или слоем с малым вертикальным градиентом температуры. П. и. отделяет нижнее, или основное, пассатное течение от верхнего течения, более теплого и сухого. В основном она является антициклонической инверсией оседания. Некоторую роль в ее образовании играет различие в происхождении воздуха в нижнем и верхнем пассатных течениях. С задерживающим влиянием П. и. на распространение вверх конвекции связаны характерная для зоны пассатов плоская кучевая облачность и сухая и ясная погода. Во внутритропической зоне конвергенции П. и. отсутствует, что приводит к бурному освобождению энергии неустойчивости, накопленной в нижнем пассатном течении, и к образованию мощных кучево-дождевых облаков.

ПАССАТНАЯ ЛОЖБИНА. Ложбина пониженного давления между двумя последовательными субтропическими антициклонами, проникающая в низкие тропические широты; по ней может проходить пассатный фронт.

ПАССАТНАЯ ПУСТЫНЯ. 1. Пустыня в пассатной зоне, там, где пассаты с большими или меньшими изменениями распространяются и на сушу; напр., Сахара или Калахари.

2. Прибрежная пустыня на западных берегах Северной или Южной Америки или Африки, омываемых холодным океаническим течением.

ПАССАТНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ. Атмосферная циркуляция в зоне или области пассатов; часть общей циркуляции атмосферы. При этом подразумевается: либо 1) режим ветра в областях пассатов, либо 2) совокупность пассата и антипассата, рассматриваемая как замкнутая циркуляция между субтропиками и экватором (каковой в действительности она не является).

ПАССАТНОЕ КОЛЕСО. Система пассата — антипассата, рассматриваемая как замкнутая циркуляция; см. ячейка Гадлея.

Иногда вместо колесо говорят кольцо.

ПАССАТНЫЕ ДОЖДИ. Дожди на наветренных частях островов и побережий материков в пассатной зоне. В годовом ходе П. д. только один слабо выраженный максимум, приходящийся на зиму, т. е. на время наиболее сильного развития пассата.

ПАССАТНЫЕ КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА.

ПАССАТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ. 1. Нижнее и верхнее течения в пассатах.

2. Океанические дрейфовые течения в тропических широтах, обусловленные главным образом действием пассатов на поверхность океана. В Атлантическом и Тихом океанах это Северное и Южное Пассатные течения, в Индийском океане — Пассатное течение в южном полушарии.

Син. экваториальные течения.

ПАССАТНЫЙ КЛИМАТ. Климат областей, находящихся под воздействием пассатов. Отличается устойчивостью направления и силы ветра, сравнительно малой облачностью и малым количеством осадков. На суше это климат тропических (пассатных) пустынь. Осадки в пассатном климате велики лишь там, где на пути пассатных ветров имеются орографические препятствия (гористые острова).

ПАССАТНЫЙ ФРОНТ. Фронт в тропиках, разделяющий две массы тропического воздуха (ТВ) с несколько различающимися свойствами — старый ТВ и более свежий ТВ, масса которого недавно образовалась путем трансформации массы полярного воздуха. П. ф. обычно проходит в пассатной ложбине между двумя субтропическими антициклонами, являясь продолжением в тропиках полярного фронта. Осадки в пассатной зоне выпадают главным образом в связи с пассатными фронтами.

ПАССАТЫ (употребляется и в единственном числе — пассат). Воздушные течения (ветры) в тропосфере, в общем восточные, захватывающие большие пространства океанов между 25–30° широты и экватором в каждом полушарии (см. пассатная зона) на обращенных к экватору перифериях субтропических антициклонов. Отличаются большой устойчивостью направления ветра в течение всего года. В слое трения на основное восточное направление П. (первичный пассат) налагаются составляющие, направленные к экватору. Поэтому преобладающее направление П. у земной поверхности в северном полушарии северо-восточное (северо-восточный пассат), а в южном полушарии — юго-восточное (юго-восточный пассат). В восточных частях субтропических антициклонов составляющая, направленная к экватору, наблюдается и над уровнем трения; в западных частях антициклонов, напротив, наблюдается составляющая, направленная от экватора.

В П. различают два слоя, близкие по направлению ветра, но разделенные пассатной инверсией — нижнее и верхнее пассатные течения; нижнее пассатное течение происходит из более высоких широт и отличается значительным влагосодержанием и вертикальной неустойчивостью от верхнего — сухого, с повышенной потенциальной температурой.

В некоторых областях тропиков, в особенности над материками и вблизи них, П. дуют в течение одного полугодия, а в другом полугодии заменяются преобладающим западным переносом воздуха. Но такая система течений с сезонной сменой преобладающего направления носит уже название тропических муссонов.

Средняя скорость П. у земной поверхности 5 – 6 м*с–1. Вертикальная мощность П. увеличивается с убыванием географической широты; так под 30 – 35° с. ш. она ничтожна, но начиная от 25° с. ш. летом и от нескольких градусов с. ш. зимой П. распространяются не только на всю тропосферу, но и на вышележащую стратосферу. Там, где П. ограничены по высоте, над ними дуют западные ветры — антипассаты. П. двух полушарий сходятся (конвергируют) во внутритропической зоне конвергенции.

ПАССИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ. Поверхность скольжения, относительно которой теплый воздух движется с вертикальной составляющей, направленной вверх или вниз, при том условии, что его горизонтальное движение отстает от движения нижележащего клина холодного воздуха. Ср. активная поверхность скольжения.

ПАСТАГРАММА. Адиабатная диаграмма, по оси ординат которой отложены давление и высота в соответствии со стандартной атмосферой, так что шкала высоты является линейной, а по оси абсцисс — температура в линейной шкале, причем изотермы являются кривыми наклонными линиями. Вертикали на П. означают изолинии вертикального градиента температуры.

ПАТРОН ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ. Используется для предотвращения образования крупных градин и подавления их роста посредством введения в потенциальное градовое облако большого количества частиц реагента, превышающего естественную концентрацию градовых зародышей.

ПДВ. Предельно допустимые выбросы. Максимальные количества выбросов вредных веществ в окружающую среду, допустимые для отдельных источников нормативными документами. Обычно выражаются в весовых или объемных долях.

ПДК. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в какой-либо природной среде или в продуктах питания.

ПЕДОКЛИМАТ. Компонент микроклимата, обусловленный преимущественно особенностями почвенного покрова местности и его термическим обменом с атмосферой.

ПЕКЛЕ ЧИСЛО. Безразмерный параметр, применяемый в задачах передачи тепла в жидкости. Это отношение конвективного притока тепла к диффузионному

![]() , где V — характерная скорость, L — характерная длина, ? — коэффициент температуропроводности.

, где V — характерная скорость, L — характерная длина, ? — коэффициент температуропроводности.

![]()

![]() ,

,

где Re — число Рейнольдса и pr — число Прандтля.

ПЕЛАГИАЛЬ. Масса воды, заполняющей котловину водоема. Разделяется на слои: эпилимнион, металимнион, гиполимнион.

Иногда под П. понимают лишь часть объема воды водоема, расположенную ниже глубины окончания береговой области.

См. также бенталь, озерная котловина.

ПЕЛЕНГАТОР МОЛНИЙ. См. счетчик молний.

ПЕЛОГЕН. Придонный слой воды, в котором скапливаются выпадающие из всей толщи воды водоема органические и минеральные осадки.

П. является переходной зоной от менее насыщенной взвешенными частицами водной массы к илам; в пределах этой зоны протекает начальная фаза илообразования.

ПЕНТАДА. Пятидневный период. Нередко вычисляют средние значения метеорологических величин по пентадам (пентадные) или составляют средние или сборные карты за те же промежутки времени.

Син. пятидневка.

ПЕНТАДНЫЙ ПРОГНОЗ. См. пятидневный прогноз.

ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТ. Слабое свечение части лунного диска, освещенного не прямыми солнечными лучами, а солнечным светом, отраженным от Земли. По П. с., между прочим, качественно определяется визуальное альбедо Земли как планеты.

ПЕПЛОПАУЗА. Верхняя граница пеплосферы, т. е. пограничного слоя атмосферы.

ПЕПЛОСФЕРА. Редко встречающийся (в переводах) син. пограничного слоя атмосферы.

ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ. Скорость движения тел, в частности искусственных спутников Земли, по круговой орбите в поле центральной силы притяжения Земли (или какоголибо другого небесного тела). В каждой точке орбиты сила притяжения Земли уравновешивается центробежной силой. Формула для П. к. с. имеет вид

![]() ,

,

где r — расстояние до центра Земли (радиус орбиты), М — масса Земли, k — гравитационная постоянная, а0 — радиус Земли, g — ускорение силы тяжести на поверхности Земли.

С увеличением r П. к. с. медленно убывает. В том (физически невозможном) случае, когда r = a0, П. к. с., называемая в этом случае нулевой круговой скоростью, равна v10 = 7,910 км*с–1.

ПЕРЕПРЕВАНИЕ. В противоположность брожению (или гниению) П. — это процесс разложения, протекающий с доступом воздуха, причем аэробные бактерии в ходе разложения выделяют СО2 и Н2О.

Процесс успешно применяется в том случае, когда материал, подлежащий П., характеризуется благоприятным соотношением углерода и азота, содержит достаточно, но не слишком много, влаги и хорошо проветривается. Широко применяется при компостировании отходов.

ПЕРВИЧНАЯ ДЕПРЕССИЯ. В системе или группе депрессий — наиболее значительная или наиболее старая депрессия.

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ. Внесение поправок в наблюдения по приборам; обработка записей самописцев; составление по наблюдательской книжке таблиц с результатами наблюдений; выведение средних величин, предусмотренных формой таблиц; выявление ошибок наблюдений путем сравнения с наблюдениями соседних станций. Таким образом результаты наблюдений становятся пригодными к использованию их для научного климатологического исследования.

ПЕРВИЧНАЯ РАДУГА. См. радуга.

Син. главная радуга.

ПЕРВИЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ. По Виллету — основная составляющая общей циркуляции атмосферы, определяемая широтным распределением радиации, вращением Земли, распределением суши и моря. На нее налагаются вторичная и третичные циркуляции.

ПЕРВИЧНАЯ ЭНЕРГИЯ. Энергия, заключенная в природных ресурсах (например, угле, сырой нефти, солнечном излучении, уране), которая не была подвержена преобразованию, связанному в том числе с появлением антропогенных нагрузок.

ПЕРВИЧНОЕ КОЛЕБАНИЕ (ДАВЛЕНИЯ). По Фиккеру — часть изменения во времени давления на нижнем уровне, связанная с изменением давления на верхнем уровне, но не зависящая от изменения средней температуры T в промежуточном слое атмосферы.

m

В уравнении

![]() , получаемом путем дифференцирования основного уравнения статики по време

, получаемом путем дифференцирования основного уравнения статики по време

ни, член

![]() , (где р0 — давление

, (где р0 — давление

![]()

на нижнем и р1 — на верхнем уровнях) представляет собой первичное колебание. Ср. вторичное колебание.

ПЕРВИЧНОЕ РАССЕЯНИЕ. Первоначальное рассеяние прямой солнечной радиации, в отличие от повторного рассеяния.

ПЕРВИЧНЫЕ ОЗЕРА НА БОЛОТЕ. См. болотная гидрографическая сеть.

ПЕРВИЧНЫЙ ПАССАТ. Основной восточный перенос воздуха в тропиках, на который налагаются меридиональные составляющие того или иного направления. См. пассаты.

Син. основной пассат.

ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ. Закон сохранения энергии для термодинамической системы: изменение энергии системы при ее переходе из одного состояния в другое пропорционально сумме механических эквивалентов всех внешних воздействий, ведущих к рассматриваемому переходу системы. Если внешние воздействия на систему сводятся к притоку тепла, то П. н. т. можно выразить так: количество тепла идет на увеличение ее внутренней энергии (U) и на работу против внешних сил (W):

dQ = dU + dW.

Для обратимых процессов в газе работа против внешних сил есть работа расширения против сил давления: на единицу массы это

dW = Apdv,

где v — удельный объем, р — давление. Для идеального газа изменение внутренней энергии на единицу массы пропорционально изменению температуры, A — тепловой эквивалент работы.

dU = c dT.

v

Отсюда

dQ = cvdT + Apdv, или

dQ = cрdT – Avdp = cрdT – ![]()

![]() ,

,

где Q, U — тепло и внутренняя энергия на единицу массы. (Это уравнение называется уравнением притока тепла).

ПЕРГУМИДНЫЙ КЛИМАТ. По Торнтвейту — наиболее влажный тип климата с индексом гумидности +100 и более.

ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ. Множитель, с помощью которого числовое значение какой-либо величины, выраженное в одной шкале или системе единиц, можно перевести в эквивалентное числовое значение в другой шкале или системе единиц. Напр., П. к. актинометра или пиранометра, П. к. шкалы анемометра, П. к. для перехода от одной термометрической шкалы к другой. На основании П. к. часто строят переводной график, позволяющий переходить от одной шкалы или системы единиц к другой графическим путем, без вычислений.

Син. переводной множитель.

ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ АКТИНОМЕТРА. Цена деления шкалы актинометра в кал*см–2*мин–1, определяемая путем сравнения показаний актинометра и пиргелиометра.

ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПИРАНОМЕТРА. В термоэлектрических пиранометрах — цена деления шкалы гальванометра в кал*см–2*мин–1.

ПЕРЕВОДНОЙ МНОЖИТЕЛЬ. См. переводной коэффициент.

ПЕРЕГОНКА ВОДЯНОГО ПАРА. См. переконденсация.

ПЕРЕКАТ. Характерная для равнинных рек форма донного рельефа, сформированная отложениями наносов, обычно в виде более или менее широкой гряды, пересекающей русло под некоторым углом к общему направлению течения.

ПЕРЕКОНДЕНСАЦИЯ. Процесс роста кристаллов льда в смешанном облаке при одновременном испарении переохлажденных капель вследствие различия упругости насыщения над водой и льдом. П. приводит к быстрому росту снежинок и выпадению их из облаков (причем происходит также и аккреция). В случае положительных температур под облаком снежинки тают, превращаясь в крупные капли дождя. П. — основной механизм, приводящий к выпадению осадков из слоисто-дождевых и кучево-дождевых облаков. См. теория Бержерона — Финдайзена.

Син. механизм Бержерона — Финдайзена, изотермическая конденсация.

ПЕРЕЛЕТОК. 1. Массив мерзлого грунта в слое сезоннооттаивающей мерзлоты, сохраняющийся в некоторые годы в течение теплого периода до начала нового сезонного промерзания.

2. Скопления снега в горах, иногда сохраняющиеся в течение лета на затененных склонах или на дне глубоких долин.

ПЕРЕМЕЖАЮЩИЕСЯ РОДНИКИ. Родники, действующие не в течение всего года, а временами истощающиеся. Среди П. р. различают сезонные, временные, ритмические и др.

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ. Облачность со значительными изменениями количества баллов в течение данного промежутка времени. Чаще всего это облака конвекции, особенно в тылу циклона. В случае особенно резких, быстрых и частых изменений говорят о резко меняющейся облачности.

ПЕРЕМЕННЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ВОЗДУХА. 1. Атмосферные газы, содержание которых в воздухе заметно колеблется. Это водяной пар, а также углекислота, аммиак, озон и пр.

2. Атмосферные аэрозоли, т. е. коллоидные примеси к воздуху. Ср. постоянные составляющие части воздуха.

ПЕРЕМЕННЫЙ ВЕТЕР. Ветер, значительно меняющий направление (возможно, также и скорость) на протяжении небольшого периода времени.

ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ ВОЛНА. Атмосферная волна, перемещающаяся относительно земной поверхности, в отличие от стоячей волны.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦИКЛОНА (АНТИЦИКЛОНА). Перемещение центра циклона (антициклона) по земной поверхности, определяемое из синоптических карт. Средние скорости внетропических циклонов 30–40 км*ч–1; в океаническом климате они почти одинаковы в разные сезоны, в континентальном — зимой больше, чем летом. В отдельных случаях скорости молодых циклонов достигают 80–100 км*ч–1. После окклюзии скорость циклонов значительно уменьшается. Скорости антициклонов в среднем лишь немногим меньше, чем циклонов.

Скорость термически асимметричного циклона (антициклона) меньше скорости ведущего потока. В среднем она составляет около 2/3 скорости геострофического ветра на поверхности 500 или 700 мб (на высотах 3–5 км). Направление перемещения — обычно от западной половины горизонта к восточной, т. е. приблизительно совпадает с направлением ведущего потока. Субтропические антициклоны в общем также движутся с запада на восток, особенно быстро в южном полушарии.

Тропические циклоны, находясь в тропиках, движутся на запад со слагающей, направленной к высоким широтам. Переходя во внетропические широты (под 25–30°), они поворачивают к востоку, также со слагающей к высоким широтам. Скорость их в тропиках 10– 20 км*ч–1, вне тропиков приближается к скорости внетропических циклонов.

В зонах аномального гравитационного поля Земли траектории Т. ц. заметно подвержены их влиянию.

См. еще пути циклонов, аномальное перемещение циклонов.

ПЕРЕМЫЧКА ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ. См. полоса повышенного давления.

ПЕРЕМЫЧКА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ. См. полоса пониженного давления.

ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ. Состояние, в котором воздух содержит больше водяного пара, чем нужно для насыщения. Это состояние может быть получено, если искусственно освободить воздух от ядер конденсации. В реальных условиях атмосферы незначительное П. по отношению к воде наблюдается очень редко. Гораздо чаще имеет место П. относительно льда (над снежным покровом или в ледяных или смешанных облаках).

Син. пересыщение.

ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЬДА. Такое состояние воздуха при отрицательной температуре, когда относительная влажность, определенная по отношению к воде, не достигает 100%, но по отношению к поверхности льда воздух уже перенасыщен. Так, напр., при температуре –20° перенасыщение относительно льда уже имеется при относительной влажности 83%. Отсюда рост ледяных кристаллов в тех условиях, при которых капли испаряются, — основное условие формирования и выпадения значительных осадков из облаков, по крайней мере, в умеренных широтах (см. переконденсация). Ср. насыщение по отношению ко льду.

ПЕРЕНОС. В метеорологии — 1) переносное движение воздуха, 2) перераспределение в атмосфере какойлибо субстанции (влаги, пыли и т. п.) или величины, характеризующей состояние воздуха (напр., теплоты, вихря скорости). Осуществляется в вертикальном направлении путем молекулярной диффузии и особенно турбулентности и конвекции, в горизонтальном — преимущественно адвекцией и в значительно меньшей степени — горизонтального турбулентного обмена.

ПЕРЕНОС ВИХРЯ. Перенос вихря скорости воздушной частицы вместе с потоком воздуха. См. уравнение вихря.

Син. адвекция вихря.

ПЕРЕНОС ВОДЯНОГО ПАРА. Перераспределение в атмосфере водяного пара, поступающего в результате испарения с земной поверхности. В непосредственной близости к подстилающей поверхности осуществляется путем молекулярной диффузии. В вышележащих слоях преобладающая роль переходит к турбулентности и конвекции. Большое значение имеет макротурбулентный перенос водяного пара воздушными массами.

ПЕРЕНОС ВОЗДУХА. См. воздушное течение.

ПЕРЕНОС ДЛИННОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ. Распространение в атмосфере земного излучения и излучения самой атмосферы при наличии излучения и поглощения радиации в каждом объеме воздуха. Рассеянием для длинноволновой радиации можно пренебречь.

ПЕРЕНОС ИЗЛУЧЕНИЯ. См. перенос радиации.

ПЕРЕНОС МАССЫ в атмосфере. Количество движения воздуха (?V), рассматриваемое как перенос массы воздуха из одной области атмосферы в другую. Здесь ? — плотность воздуха, V — вектор скорости ветра.

ПЕРЕНОС ПОГОДЫ. Перемещение тех или иных условий погоды вместе с их «носителями» — воздушными массами, фронтами, циклонами и антициклонами.

ПЕРЕНОС РАДИАЦИИ. Распространение радиации в среде, которая сама излучает, рассеивает и поглощает радиацию. См. перенос длинноволнового излучения в атмосфере.

Син. перенос излучения.

ПЕРЕНОСНАЯ СНЕГОМЕРНАЯ РЕЙКА. Рейка с сантиметровой шкалой, применяемая при снегомерных съемках для измерения высоты снежного покрова по маршруту съемки.

ПЕРЕНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Движение, при котором каждая материальная частица в жидкости перемещается параллельно самой себе, не вращаясь и не деформируясь. Скорости всех частиц жидкости при этом равны и одинаково направлены.

Син. перенос, трансляция.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ. Образование метастабильного (неустойчивого) состояния жидкости, охлажденной ниже температуры плавления соответствующей твердой фазы. См. переохлажденная вода.

ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА. Вода, находящаяся в незамерзшем состоянии при отрицательных температурах. В лабораторных условиях переохлаждение воды можно довести до –30°. В атмосфере (в облаках, туманах) капли П. в. наблюдаются иногда даже при температурах от –30 до –40°.

ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ МОРОСЬ. Морось, состоящая из переохлажденных капель; выпадает при не слишком низких отрицательных температурах из слоистых облаков или тумана.

ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ ДОЖДЬ. Дождь из переохлажденных капель, выпадающий при отрицательных температурах. Ударяясь о поверхность земли, капли замерзают и образуют гололед, всегда сопровождающий выпадение П. д.

ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ ТУМАН. Туман, состоящий из переохлажденных капелек; осаждается в виде переохлажденной мороси.

ПЕРЕПУТАННЫЕ. Разновидность перистых облаков по международной классификации; международное название intortus (int.). Перистые облака, волокна которых очень неправильно искривлены и часто кажутся перепутанными.

ПЕРЕСЫЩЕНИЕ. См. перенасыщение.

ПЕРИГЕЙ. Ближайшая к Земле точка эллиптической орбиты Луны или искусственного спутника Земли.

ПЕРИГЕЛИЙ. 1. Ближайшая к Солнцу точка планетной орбиты, Земля бывает в П. 1 января. Расстояние Земли от Солнца в П. составляет 147 млн. км, т. е. на 3,4% меньше среднего расстояния.

2. Ближайшая к Солнцу точка эллиптической орбиты планеты Солнечной системы.

Ср. афелий.

ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ. Климат, характерный для областей, примыкающих к внешним границам ледового щита или континентального ледника. Главная его особенность — большая повторяемость очень холодных и сухих ветров с ледникового массива. П. к. характерен для ледникового периода; в настоящее время он обнаруживается лишь вблизи Антарктиды и Гренландии.

ПЕРИОД ВОЛНЫ. Интервал времени между прохождениями двух смежных гребней через фиксированную вертикаль.

ПЕРИОД (КОЛЕБАНИЯ). При простом гармоническом колебании — наименьший промежуток времени, по прошествии которого все мгновенные значения периодически изменяющейся величины повторяются в такой же последовательности. В более широком смысле термин П. к. можно применить и к более сложным повторяющимся процессам, даже к затухающим колебаниям или вообще к колебаниям с меняющейся амплитудой. В последнем случае П. к. определяется как наименьший промежуток времени, отделяющий одно прохождение наблюдаемой величины через максимум (или минимум) от другого.

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. Различают физический и биологический П. п., а также выводимый из них обоих эффективный П. п.

Физический П. п. — время, по истечении которого распадается половина определенного числа ядер радиоактивных атомов.

По прошествии физического П. п. наполовину снижается как количество, так и активность радиоактивного вещества. Каждый радионуклид характеризуется своим собственным значением П. п., который может составлять для разных изотопов от долей секунды до миллиардов лет.

Биологический П. п. — промежуток времени, по истечении которого организм выделяет половину поступившего в него вещества.

Эффективный П. п. — промежуток времени, после которого угроза организму в результате убывания в нем количества атомов радиоактивного вещества, как вследствие радиоактивного распада, так и за счет выделения его из организма, уменьшается вдвое.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. Функция, значения которой не изменяются при прибавлении к аргументу некоторого отличного от нуля числа — периода: f(x) = f(x+x0), где x0 — период. Таковы, например, тригонометрические функции с периодом 2?.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ. Изменения погоды с определенной периодичностью, обычно скрытой или искаженной наложением других периодических и непериодических изменений. Бесспорными П. и. п. являются лишь изменения метеорологических величин в суточном и годовом ходе. См. периодичность атмосферных процессов.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. Колебания в случае, если значения физических величин, изменяющихся в процессе колебаний, повторяются через равные промежутки времени; описываются периодическими функциями. Период колебаний Т — наименьший промежуток времени, по истечении которого повторяются значения всех физических величин, характеризующих колебательное движение. За это время совершается полное колебание. Частотой П. к. ? называется число полных колебаний за единицу времени: ? = 1/Т. Простейший тип П. к. — гармоническое колебание (см.).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ (ПОГОДЫ, КЛИМАТА). Многократное повторение определенного процесса или состояния атмосферы, или числовых значений метеорологического элемента, или статистических характеристик атмосферного режима через определенные промежутки времени; наличие в атмосферных явлениях тех или иных периодов.

В случае простой периодичности ход явления может быть представлен синусоидальной кривой определенного периода и амплитуды. При сложной периодичности имеется взаимное наложение ряда элементарных периодических изменений, так что результирующий ход не имеет явного периодического характера. На периодический ход могут также налагаться непериодические изменения.

В атмосферных явлениях только суточный и годовой ход метеорологических величин, ход и составляющие приливных колебания давления сохраняют неизменные периоды. В других случаях можно говорить лишь о квазипериодичности, т. е. о ритмичности и цикличности, с изменением во времени как амплитуд, так и периодов.

Для раскрытия предполагаемой скрытой периодичности или цикличности применяются методы сглаживания, анализа периодограмм, гармонического анализа, автокорреляции и пр.

ПЕРИСТО-КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА. Один из 10 родов облаков по международной классификации; международное название Cirrocumulus (Сс). Гряды или слои тонких белых облаков без теней, построенные из очень мелких элементов вида зерен, хлопьев, ряби, сросшихся или отдельных, расположенных более или менее упорядоченно. Частично, по крайней мере по краям, обнаруживают волокнистое строение. Видимые размеры большей части элементов менее одного градуса. Наблюдаются в верхней тропосфере на тех же высотах, что и перистые облака, и обычно вместе с ними или с перисто-слоистыми облаками. Построены преимущественно из ледяных кристаллов; иногда содержат переохлажденные капельки. Иногда дают гало; наблюдаются также венцы и иризация. Сс возникают в результате конвективных и волновых движений в верхней тропосфере, а также в связи с фронтами, особенно холодными. Виды Сс: слоистообразные (Cirrocumulus stratiformis, Cc str.), чечевицеобразные (Cirrocumulus lenticularis, Cc lent.), башенкообразные (Cirrocumulus castellanus, Cc cast.), хлопьевидные (Cirrocumulus floccus, Cc fl.). Разновидности: волнистые (Cirrocumulus undulatus, Cc und.), дырявые (Cirrocumulus lacunaris, Cc lac.).

Иногда дают полосы падения (vigra) или имеют вымеобразный вид (mammatus).

ПЕРИСТО-СЛОИСТЫЕ ОБЛАКА. Один из 10 родов облаков по международной классификации; международное название Cirrostratus (Cs). Белесоватая полупрозрачная пелена, обычно волокнистая, иногда размытая, может закрывать все небо и часто дает явления гало. Толщина слоя — от сотен метров до километров. Граница слоя Сs может быть прямолинейной и резкой, но чаще она неправильна или же представляет собой переход от сплошного слоя к отдельным перистым облакам. Cs состоят из мелких ледяных кристаллов преимущественно в форме игл или столбиков. Наблюдаются на тех же или несколько меньших высотах верхней тропосферы, что и перистые облака. Cs чаще всего принадлежат к облачным системам теплых фронтов окклюзии, т. е. связаны с восходящим скольжением; иногда они возникают в результате трансформации других родов облаков, напр. при растекании кучево-дождевых. Виды: нитевидные (Cirrostratus fibratus, Cs fibr.), туманообразные (Cirrostratus nebulosus, Cs neb.). Разновидности: двойные (Cirrostratus duplicatus, Cs dupl.), волнистые (Cirrostratus undulatus, Cs und.).

ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА. Один из 10 родов облаков по международной классификации: международное название Сirrus (Ci). Облака, состоящие из отдельных перистообразных элементов в виде тонких белых нитей или белых (или в большей части белых) клочьев и вытянутых гряд. Облака имеют волокнистую структуру и (или) шелковистый блеск. Наблюдаются в верхней тропосфере, иногда на высотах тропопаузы или непосредственно под нею (в средних широтах их основания чаще всего лежат на высотах 6–8 км, в тропических — от 6 до 18 км, в полярных — от 3 до 8 км). Ci построены из ледяных кристаллов, достаточно крупных для того, чтобы иметь заметную скорость падения, поэтому они имеют значительное вертикальное протяжение (порядка сотен метров). Однако сдвиг ветра и различия в размерах кристаллов приводят к тому, что нити Ci скошены и искривлены. Хорошо выраженных явлений гало Ci обычно не дают вследствие своей расчлененности и малости отдельных облачных образований. Ci характерны для переднего края облачной системы теплого фронта или фронта окклюзии, связанной с восходящим скольжением. Они часто развиваются также и в антициклонической обстановке, иногда являются частями или остатками ледяных вершин (наковален) кучево-дождевых облаков. Различаются виды: нитевидные (Сirrus fibratus, Ci fibr.), когтевидные (Сirrus uncinus, Ci unc.), башенкообразные (Сirrus castellanus, Ci cast.), плотные (Сirrus spissatus, Ci spiss.), хлопьевидные (Сirrus floccus, Ci fl.) и разновидности: перепутанные (Сirrus intortus, Ci int.), радиальные (Сirrus radiatus, Ci rad.), хребтовидные (Сirrus vertebratus, Ci vert.), двойные (Сirrus duplicatus, Ci dupl.).

Иногда под названием перистых объединяются с описанными облаками другие два рода ледяных облаков верхней тропосферы: перисто-слоистые и перисто-кучевые.

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ОБЛАКА. Облака в стратосфере, по форме напоминающие перистые и перисто-кучевые, с очень сильной иризацией, наблюдающиеся на высотах 20–30 км; они кажутся светящимися на темном небе, отражая солнечный свет. Наблюдаются редко и только в некоторых районах Земли, особенно в северной Европе и на Аляске зимой, когда солнце находится в нескольких градусах под горизонтом. По явлениям иризации можно предположить, что П. о. состоят из сферических частичек, т. е. из переохлажденных капель. По мере опускания солнца под горизонт меняются интенсивность и окраска их свечения. Спустя часа два после захода солнца они перестают светиться, но их еще можно различить по ослаблению ими света звезд, а в лунные ночи они иногда видны как темные облака. С приближением рассвета они начинают светиться снова. Ср. серебристые облака.

Син. стратосферные облака.

ПЕРМАНЕНТНАЯ ВОЛНА. Волна, перемещающаяся без изменения своей кинематической структуры (линий тока), т. е. стационарная по отношению к системе координат, движущейся вместе с волной.

ПЕРМАНЕНТНАЯ ДЕПРЕССИЯ. Один из перманентных центров действия атмосферы.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ АНТИЦИКЛОН. Один из перманентных центров действия атмосферы.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ЦЕНТР ДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРЫ. Центр действия атмосферы, обнаруживающийся на климатологических картах всех месяцев года (или всех сезонов). Таковы экваториальная депрессия, океанические субтропические антициклоны, субполярные депрессии. Может иметь годовой ход интенсивности, Так, субтропические антициклоны летом развиты лучше, чем зимой, и распространяются на более высокие широты. Океанические депрессии высоких широт достигают наибольшей глубины зимой и слабо выражены на летних картах. См. сезонный центр действия атмосферы.

ПЕРО САМОПИСЦА. Металлическое перо в виде полой пирамидки, обращенной вершиной к бумаге. Насаживается на стрелку, соединяющуюся через систему передающих рычагов с приемной частью самописца (баро-, термо-, гигрографа и пр.).

ПЕРУАНСКОЕ ТЕЧЕНИЕ. Холодное океаническое течение, идущее вдоль берегов Чили и Перу с юга на север. С ним связаны климатические особенности прибрежных пустынь Тихоокеанского побережья Южной Америки.

Син. течение Гумбольдта.

ПЕРФТОРУГЛЕРОДЫ (ПФУ). Относятся к шести парниковым газам, выбросы которых подлежат сокращению в соответствии с Киотским протоколом; являются побочным продуктом плавки алюминия и обогащения урана. Они также используются вместо хлорфторуглеродов при производстве полупроводников. Потенциал глобального потепления ПФУ в 6500–9200 раз выше потенциала глобального потепления диоксида углерода.

ПЕСТИЦИДЫ. Общее наименование всех химических соединений, которые применяются в сельском хозяйстве для защиты культурных растений от вредителей и паразитов, сорняков, болезней и микроорганизмов.

К настоящему времени обнаружен немалый ущерб от применения многих пестицидов. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения в среднем за год в результате неправильного использования П. происходило от 500 тыс. до 2 млн. несчастных случаев, из которых 10–40 тысяч оканчивались смертельным исходом.

В настоящее время в мире ведутся работы по сокращению использования П. и в переориентации сельскохозяйственного производства на поликультуры и подходящие к местным условиям методы земледелия.

ПЕСЧАНАЯ БУРЯ. См. пыльная буря.

ПЕСЧАНЫЙ ВИХРЬ. То же, что пыльный вихрь, но над песчаной почвой. Такие вихри часто наблюдаются в пустынях.

ПЕФИГРАММА. Адиабатная (аэрологическая) диаграмма, по оси абсцисс которой отложена потенциальная температура в линейной шкале, а по оси ординат — величина (p0/p)0,2884, где р — давление, р0 = 1000 мб.

ПЕЩЕРНЫЙ ЛЕД. Крупные правильные кристаллы льда, вырастающие в спокойном воздухе в пещерах, заброшенных шахтах, в трещинах ледников и т. д.

Син. пещерная изморозь.

ПИГАП. См. программа исследования глобальных атмосферных процессов.

ПИРАНОГРАФ. Самописец для регистрации изменений рассеянной или суммарной радиации. Состоит из приемника — пиранометра и гальванографа. Если записывают только рассеянную радиацию, приемник защищают от солнца теневым кольцом.

В случае если П. служит для записи суммарной радиации, его называют соляриграфом.

ПИРАНОМЕТР. Прибор для измерения рассеянной радиации (собственно П.), суммарной радиации (соляриметр) или отраженной радиации (альбедометр). Все пиранометры, за исключением простейшего первоначального прибора — актинометра Араго — Дэви, построены на термоэлектрическом принципе. Горизонтальная приемная поверхность П. защищена стеклянным колпаком от действия длинноволновой радиации, ветра и осадков. Разность температур спаев термобатареи, приводящая к возникновению электродвижущей силы, создается различным по радиационным свойствам покрытием четных и нечетных спаев термобатареи, являющейся приемной поверхностью П., или приемных пластинок, с которыми спаи термобатареи находятся в тепловом контакте. В некоторых пиранометрах одни спаи термобатареи непосредственно нагреваются солнечной радиацией, а другие затенены от нее и находятся в теплообмене с корпусом П. Расположение горячих и холодных спаев может быть различным: по квадрату, радиальное, концентрическое. Приемная поверхность П. для рассеянной радиации защищается от действия прямой радиации экраном.

Сила тока, возникающая в термобатарее П., пропорциональная интенсивности радиации, измеряется гальванометром и переводится в калории с помощью переводного коэффициента П. Если применяется компенсационный метод измерения, радиация определяется по П. непосредственно в калориях.

ПИРАНОМЕТР-АЛЬБЕДОМЕТР. Система из двух пиранометров, из которых один обращен приемной поверхностью вверх, другой — вниз. Дает возможность более точных определений альбедо при меняющейся облачности вследствие устранения влияния инерции прибора, проявляющейся при последовательном измерении поступившей и отраженной радиации одним прибором. При измерениях может быть применен компенсационный метод.

Син. двойной пиранометр.

ПИРАНОМЕТР КАЛИТИНА. Вариант пиранометра Онгстрема, но без компенсации. Головка П. к. заключена в колбу из увиолевого стекла, наполненную разреженным (до 2 мм рт. ст.) азотом.

Син. вакуумный пиранометр Калитина.

ПИРАНОМЕТР МОЛЛЯ — ГОРЧИНСКОГО. Пиранометр, приемной частью которого является термостолбик Молля. Широко применяется как соляриметр.

ПИРАНОМЕТР ОНГСТРЕМА. Пиранометр с приемной поверхностью из двух пар тонких манганиновых пластинок, поочередно зачерненных и выбеленных. Электродвижущая сила термоэлектрической батареи, состоящей из двух последовательно соединенных термоэлементов, спаи которых находятся в тепловом контакте с приемными пластинками, возникает в результате перегрева зачерненных пластинок. Сила термотока, пропорциональная интенсивности радиации, измеряется компенсационным методом.

Син. компенсационный пиранометр Онгстрема.

ПИРАНОМЕТР ЭПЛИ. Пиранометр с приемной поверхностью в виде двух серебряных колец, концентрически расположенных в горизонтальной плоскости; одно из колец покрыто окисью магнезии, другое — сажей. К тыловой стороне колец прикреплены спаи термобатареи.

ПИРАНОМЕТР ЯНИШЕВСКОГО. Пиранометр с термобатареей из манганина и константана, в двух вариантах: 1) с квадратной термобатареей из полосок манганина и константана, расположенных в одной плоскости в виде зигзагообразного проводника. Спаи батареи поочередно зачернены и выбелены; 2) с радиальной термобатареей из отдельных полосок, составленных из двух звеньев (манганина и константана) и расположенных по радиальным направлениям. Черные и белые поля на приемной поверхности, соответствующие горячим и холодным спаям, располагаются в шахматном порядке.

ПИРГЕЛИОМЕТР. Абсолютный прибор для измерения интенсивности прямой солнечной радиации. В качестве приемников в П. используют или модель абсолютно черного тела, или зачерненные тонкие металлические пластинки. Для измерения поглощенного тепла применяют главным образом компенсационный метод. См. пиргелиометр Онгстрема, водоструйный пиргелиометр, ледяной пиргелиометр.

ПИРГЕЛИОМЕТР ОНГСТРЕМА. Стандартный пиргелиометр с приемной поверхностью в виде пары зачерненных манганиновых полосок, к тыловой стороне которых прикреплены электрически изолированные спаи термоэлемента. При измерениях одна полоска (и спай) нагревается солнцем, другая затеняется. Интенсивность радиации определяется по силе возникающего термоэлектрического тока компенсационным методом.

Син. компенсационный пиргелиометр Онгстрема.

ПИРГЕЛИОМЕТРИЧЕСКАЯ ШКАЛА. Значения интенсивности радиации, измеренные стандартным пиргелиометром. В США в качестве стандартного прибора применяется смитсонианский водоструйный пиргелиометр, а в Европе — компенсационный пиргелиометр Онгстрема; их показания несколько различаются вследствие недостаточного совершенства приборов и методики обработки наблюдений. Поэтому до недавних пор существовали две П. ш. — американская (смитсонианская 1913 г.), связанная со смитсонианским пиргелиометром, и европейская, связанная с пиргелиометром Онгстрема (в конечном счете — с эталонным его экземпляром, хранящимся в Упсале). Значения интенсивности радиации по американской шкале 1913 г. на 3,5% выше, чем значения по европейской шкале.

В 1930-х годах было обнаружено, что американские пиргелиометры давали показания, завышенные приблизительно на 2%, а пиргелиометр Онгстрема, напротив, давал показания, заниженные приблизительно на 1,5%. По введении указанных поправок обе шкалы практически совпадают. Поэтому на Международной конференции в Давосе в 1956 г. была принята международная пиргелиометрическая шкала 1956 г., по которой значения интенсивности на 2% ниже, чем по смитсонианской шкале 1913 г., и на 1,5% выше, чем по шкале Онгстрема.

ПИРГЕОГРАФ. Прибор, регистрирующий эффективное излучение; состоит из пиргеометра и гальванографа.

ПИРГЕОГРАФ АГАНИНА. Интегратор эффективного излучения, основанный на учете конденсации в приборе паров серного эфира под влиянием радиационного охлаждения.

ПИРГЕОМЕТР. Прибор, в большинстве случаев термоэлектрический, для измерения интенсивности эффективного излучения. Приемная поверхность термоэлектрического П. представляет собой одну или несколько пар тонких металлических пластинок, обладающих различной излучающей способностью. Обычно это матовая зачерненная пластинка и блестящая золотая или никелированная. При экспозиции под открытым небом полированные металлические поверхности почти полностью отражают длинноволновую радиацию и почти не излучают сами; их температура будет почти неизменной. В то же время черные поверхности, излучая и поглощая встречное излучение атмосферы, в той или иной мере охлаждаются, причем потерянная ими лучистая энергия будет равна эффективному излучению. Возникающая разность температур полосок, пропорциональная эффективному излучению, измеряется при помощи батарей термоэлементов, спаи которых, подклеенные (с электрической изоляцией) с тыловой стороны к пластинкам, находятся с ними в тепловом контакте. Приемная поверхность П. экспонируется при измерениях горизонтально и без защитного стеклянного колпака; поэтому при измерениях необходимо учитывать влияние ветра на показания П. Излучательная способность естественных покровов земной поверхности мало отличается от излучательной способности черной поверхности; поэтому эффективное излучение приемной поверхности П. можно приближенно принять равным излучению земной поверхности.

ПИРГЕОМЕТР ЛАЙХТМАНА — КУЧЕРОВА. Пиргеометр, основанный на калометрическом принципе измерений. Приемная пластинка из зачерненной меди подвергается действию излучения или излучает сама и принимает температуру, отличную от температуры воздуха. Охлаждая пластинку или сообщая ей тепло из постороннего источника, изменяют знак разности температур пластинки и воздуха, а затем предоставляют разности температур выровняться. В момент, когда разность температур выровняется, скорость изменения температуры пластинки целиком определяется поглощением или отдачей радиации и может служить мерой интенсивности последней.

ПИРГЕОМЕТР МИХЕЛЬСОНА. См. балансомер.

ПИРГЕОМЕТР ОНГСТРЕМА. Термоэлектрический пиргеометр с приемной поверхностью из двух пар зачерненных и отполированных золотых полосок. Разность температур полосок измеряется путем подогрева черных полосок до температуры блестящих.

Син. компенсационный пиргеометр Онгстрема.

ПИРГЕОМЕТР САВИНОВА. Термоэлектрический пиргеометр с приемной поверхностью из зачерненных и никелированных полосок. См. пиргеометр Савинова — Янишевского.

ПИРГЕОМЕТР САВИНОВА — ЯНИШЕВСКОГО. Усовершенствованный пиргеометр Савинова с учетверенным количеством приемных полосок и соответственным увеличением чувствительности, а также со значительным уменьшением влияния ветра на показания прибора.

ПИТАНИЕ ЛЕДНИКОВ. Процесс возрастания массы ледника или снежного поля в результате выпадения твердых осадков, сублимации, замерзания жидкой воды и пр. Ср. абляция.

Син. аккумуляция.

ПИЭЗОТРОПНАЯ АТМОСФЕРА. Условная атмосфера, обладающая свойством пиэзотропности.

ПИЭЗОТРОПНОСТЬ. Состояние жидкости (газа), при котором его плотность меняется с течением времени только в зависимости от изменения давления: ? = ?(р).

Производная d?/dp называется коэффициентом пиэзотропности. При политропических изменениях состояния в идеальном газе уравнение пиэзотропности пишется в виде р?–? = const, где ?— модуль политропического процесса.

Син. пиэзотропия.

ПЛАВЛЕНИЕ. Процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое.

ПЛАВУЧЕСТЬ. 1. Способность тела всплывать в среде с большой плотностью.

2. Равнодействующая силы тяжести и архимедовой (гидростатической) силы, определяющая П. тела. От П. в атмосфере зависит ускорение конвекции (см. атмосферная конвекция). Син. сила плавучести.

ПЛАВУЧИЙ ДОЖДЕМЕР. Дождемерное ведро, снабженное грузом для придания ему устойчивости, помещаемое рядом с плавучим испарителем на водной поверхности. Приемная площадь ведра такая же, как у испарителя.

ПЛАВУЧИЙ ИСПАРИТЕЛЬ. Установка для измерения испарения со свободной водной поверхности. Состоит из сосуда стандартных размеров, наполненного водой до определенного уровня и помещенного на плавающей деревянной раме. В результате испарения уровень воды в сосуде понижается. Испарение определяется количеством воды, которое нужно долить в сосуд, чтобы вода в нем поднялась до стандартного уровня. Выпадение осадков учитывается с помощью дождемерного ведра.

ПЛАЗМА. Ионизированный газ — смесь ионов, электронов, нейтральных атомов и молекул — с достаточно высокой концентрацией заряженных частиц, обладающий свойством квазинейтральности, т. е. содержащий в каждом макроскопическом объеме практически одинаковые количества положительных и отрицательных зарядов. По отношению концентрации заряженных частиц к полной концентрации частиц различают слабо ионизированную, умеренно ионизированную и полностью ионизированную П. Поскольку П. обладает электропроводностью — она взаимодействует с электрическими и магнитными полями и обладает рядом других особенностей, отличающих ее от обычного газа. При очень высокой температуре любое вещество находится в состоянии П. Воздух ионосферы является слабо ионизированной плазмой.

ПЛАМЕННОЙ КОЛЛЕКТОР. Коллектор в виде горящей свечи, заключенной внутри металлической оправы. Наведенные заряды уносятся продуктами сгорания. Недостатком П. к. является образование во время горения ионов, которые повышают проводимость воздуха вокруг коллектора. П. к. дает потенциал поверхности, которая лежит несколько выше верхнего края пламени.

ПЛАНЕТАРНАЯ ВОЛНА. См. длинная волна, волна Россби.

ПЛАНЕТАРНАЯ ВЫСОТНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ЗОНА (ПВФЗ). Высотная фронтальная зона, т. е. зона увеличенных горизонтальных градиентов температуры и давления в средней и верхней тропосфере, имеющая большое протяжение в умеренных или субтропических широтах. Иногда можно ее обнаружить на картах барической топографии вокруг всего полушария, но чаще представление о П. в. ф. з., огибающей все полушарие, является результатом схематизации. С П. в. ф. з. в тропосфере связана поверхность главного фронта или система таких поверхностей, располагающихся последовательно, а в верхней тропосфере и нижней стратосфере — струйные течения.

ПЛАНЕТАРНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ. См. общая циркуляция атмосферы.

ПЛАНЕТАРНОЕ АЛЬБЕДО (ЗЕМЛИ). См. альбедо Земли.

ПЛАНЕТАРНОЕ ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО. Число волн данной длины, укладывающееся под данной широтой по окружности земного шара: , где ?— длина волны, а0 — радиус Земли, ?— широта.

![]()

![]()

Син. угловое волновое число.

ПЛАНЕТАРНЫЙ ВИХРЬ. Западновосточный перенос воздуха над полушарием, связанный с убыванием температуры, а следовательно и давления, от низких широт к высоким и составляющий основу общей циркуляции атмосферы в верхней тропосфере и стратосфере.

Син. планетарный циклон.

ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ. Размеры атмосферных объемов, соизмеримые с масштабом, размерами больших частей земной поверхности (как материки и океаны), и потому дающие возможность изучать атмосферные явления с помощью синоптических и климатологических карт. Ср. макромасштаб.

ПЛАНЕТАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ. См. пограничный слой атмосферы.

ПЛАНКА ЗАКОН. Закон распределения энергии в спектре излучения абсолютно черного тела по длинам волн:

![]()

где E?,T — излучательная способность для длины волны ? и абсолютной температуры Т, с — скорость света, h — постоянная Планка, k — постоянная Больцмана.

ПЛАНКА ПОСТОЯННАЯ. Постоянная величина h с размерностью [ML2T–1], входящая в формулу закона Планка и численно равная h = = 6,6252*10–27 эрг*с.

![]()

ПЛАНКА ФОРМУЛА. См. Планка закон.

ПЛАНКА ФУНКЦИЯ. Функция E(t), характеризующая распределение интенсивности излучения в спектре абсолютно черного тела.

См. Планка закон.

ПЛАНКТОН. Совокупность мельчайших растительных (фитопланктон) и животных (зоопланктон) организмов, находящихся во взвешенном состоянии и пассивно передвигающихся вместе с водой. П. служит пищей для многих рыб.

ПЛАНЕТАРНЫЙ ЦИКЛОН. См. планетарный вихрь.

ПЛАНОЧНАЯ ЗАЩИТА. Защита дождемера, состоящая из металлических планок, подвешенных в верхней части на металлическом ободе, а внизу скрепленных по кругу меньшего диаметра; образует конус, внутри которого помещается дождемерное ведро. При ветре планки приходят в движение; зимой осевший на них снег опадает на землю, чем устраняется надувание его в дождемер. Устанавливается так же, как и защита Нифера.

ПЛАСТИНКА. Одна из основных форм снежных кристаллов: тонкая шестиугольная ледяная пластинка размером по диагонали от 0,1 до 4 мм, толщиной от 3 до 50 мкм. Путем усложнения пластинок (рост лучей из углов) получаются звезды. П. обычно возникают при температурах от –10 до –20°.

Син. гексагональная пластика.

ПЛАТИНОВО-КОБАЛЬТОВАЯ ШКАЛА. Условная шкала для определения цветности природных вод, состоящая из набора пробирок, содержащих различную концентрацию раствора в дистиллированной воде хлорплатината калия (K2ptCl6) и хлористого кобальта

(CoCl2*6H2O), смешанного с раствором соляной кислоты (HCl) удельного веса 1,19. Исходный (запасной) раствор образуется путем растворения 1,245 г хлористого калия и 1,009 г хлористого кобальта в присутствии 100 мл раствора HCl в воде, занимающей совместно с указанными веществами литровый объем. Цветность такого раствора принимается равной 500°С (500 частей металлической платины на миллион частей воды). Рабочие растворы шкалы изготовляются из запасного путем его разбавления дистиллированной водой. При этом каждый миллиметр стандарта в общем объеме с дистиллированной водой, составляющие 100 мл, увеличивает шкалу цветности на 5°. Цветность исследуемой воды устанавливают путем сравнения ее с окраской стандартных растворов П.-к. ш.

ПЛЕЙСТОЦЕН. Первая основная часть четвертичного периода, предшествующая голоцену; охватывает все ледниковые и межледниковые эпохи четвертичного периода. В течение П. значительные территории Северной Европы, Северной Азии и Северной Америки многократно подвергались оледенению в связи с изменениями климата. В П. распределение суши и моря, речная сеть и климат приобрели в основном современный характер по сравнению с предшествовавшими геологическими периодами.

ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ. Имеется в виду одно из оледенений периода плейстоцена или все они вместе.

ПЛЕНКА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА. Сравнительно тонкий (в десятки или сотни метров толщиной) слой холодного воздуха над земной поверхностью, возникающий в результате разрушения приземной инверсии температуры под действием турбулентности (при усилении ветра). Распределение температуры с высотой в П. х. в. изотермическое или с малыми градиентами температуры, направленными вверх. П. х. в. обычна над арктическими льдами.

ПЛЕНОЧНАЯ ВЛАГА (ВОДА). Вода в форме наружного тонкого слоя, расположенного поверх гигроскопической воды; удерживается силами молекулярного сцепления, проявляющимися между частицами грунта и молекулами воды. П. в. перемещается в направлении от более толстых пленок к более тонким. С повышением температуры передвижение П. в. ускоряется.

ПЛЕНОЧНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ. См. влагоемкость почвогрунта.

ПЛЕНОЧНАЯ ПОДВЕШЕННАЯ ВОДА. Изолированные скопления свободной влаги в почвенных порах, отделенные друг от друга перемычками из связанной влаги. Удерживается по преимуществу сорбционными силами. Гидростатическое давление не передает.

ПЛЕНОЧНЫЙ ГИГРОГРАФ. Регистрирующий пленочный гигрометр.

ПЛЕНОЧНЫЙ ГИГРОМЕТР. Гигрометр, в котором приемником является мембрана из гигроскопической органической пленки. Центр мембраны соединен с передаточным механизмом прибора. Упругие деформации пленки при колебаниях влажности воздуха передаются с помощью кинематической системы на стрелку прибора, перемещающуюся по шкале.

ПЛЁС. Более глубокий участок реки по сравнению с выше и ниже расположенными, обычно находящийся несколько ниже по течению вершины поворота русла. В судоходной практике под П. часто понимают большой участок реки с глубинами, обеспечивающими работу водного транспорта без сколько-нибудь значительных работ на землечерпание.

ПЛЁСОВАЯ ЛОЩИНА. См. перекат.

ПЛОСКАЯ МОЛНИЯ. Электрический разряд на поверхности облаков, не имеющий линейного характера и состоящий, по-видимому, из светящихся тихих разрядов, испускаемых отдельными капельками. Спектр П. м. полосатый, главным образом из полос азота. Не следует смешивать П. м. с зарницей, представляющей собой освещение отдаленных облаков линейными молниями.

ПЛОСКИЕ. Вид кучевых облаков по международной классификации; международное название Cumulus humilis (CU hum.). Кучевые облака со слабым вертикальным развитием, как бы сплющенные. Они обычно остаются в пределах нижнего яруса облаков.

ПЛОСКИЙ ПОТОК. 1. В геоморфологии поток, не имеющий определенного русла и растекающийся по поверхности.

2. В гидродинамике поток, у которого элементы движения изменяются в одной плоскости (по глубине и длине потока) и неизменны в третьем измерении (по ширине). В большинстве случаев решения гидродинамики относятся к случаю П. п. (плоская задача). В случае неустановившегося движения элементы П. п. зависят от двух координат и времени.

ПЛОСКИЙ СМЫВ. Размывающая деятельность склонового стока, проявляющаяся в форме образования столь многочисленных мелких каналов и ложбин стока, что их дискретное распределение можно условно отождествить с определенным сплошным смывом почвы. Размеры каналов и ложбин стока таковы, что они могут уничтожаться в процессе ежегодной обработки почвы. В противоположность П. с. линейный смыв приурочен к определенным постоянно существующим эрозионным понижениям рельефа (оврагам, балкам, руслам рек, долинам и т. д.).

ПЛОСКОЕ ПОЛЕ. Поле (в частности, метеорологического элемента) на плоскости, в двух измерениях. П. п. представляет собой сечение трехмерного пространственного поля какой-либо плоскостью, обычно горизонтальной, реже вертикальной.

![]()

![]()

ПЛОСКО-ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ЛУЧ. См. поляризация.

ПЛОСКОСТЬ МЕРИДИАНА. Вертикальная плоскость, проходящая через зенит данного места и полюс мира.

ПЛОСКОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ. Плоскость, в которой происходят магнитные колебания в случае поляризованного света.

ПЛОТНОМЕР СНЕГОВОЙ. См. снегомер.

ПЛОТНОСТЬ. Отношение мессы тела к его объему. Размерность: [ML–3]. П. газа является одним из его параметров состояния и связана с давлением и температурой уравнением состояния газов.

ПЛОТНОСТЬ ВОДЯНОГО ПАРА. 1. По уравнению состояния для водяного пара ? w = e/R'T, где R' = 1,608R — удельная газовая постоянная водяного пара; R — удельная газовая постоянная сухого воздуха, e — упругость пара.

2. П. в. п. относительно воздуха при тех же условиях, равная 0,622.

ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУХА. Отношение массы воздуха к объему, который он занимает. Выражается обычно в г*м–3. Плотность сухого воздуха по уравнению состояния газов

![]() , где p — давление, R — удельная газовая постоянная сухого воздуха, t — температура по Цельсию. При 0° и 1000 мб она равна 1276 г*м–3, для других значений p и t

, где p — давление, R — удельная газовая постоянная сухого воздуха, t — температура по Цельсию. При 0° и 1000 мб она равна 1276 г*м–3, для других значений p и t

![]()

![]()

![]()

![]() , где ?= 1/273. Для важного воздуха

, где ?= 1/273. Для важного воздуха

![]() , где T — виртуальная температура; иначе v

, где T — виртуальная температура; иначе v

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ,

,

![]()

где e — упругость пара.

В Европе средняя П. в. у земной поверхности равна 1258 г*м–3; на высоте 5 км — 735 г*м–3, 10 км — 411 г*м–3, 20 км — 87 г*м–3. У экватора значения ? в тропосфере меньше, а в стратосфере больше, чем в Европе. Зимой П. в. больше, чем летом.

ПЛОТНОСТЬ ИОНОВ. См. ионная концентрация.

ПЛОТНОСТЬ ОБЪЕМНЫХ ЗАРЯДОВ. Число элементарных зарядов, содержащихся в единице объема воздуха, или количество электричества, выраженное в электростатических единицах, в единице объема (см3, м3).

ПЛОТНОСТЬ ОСАДКОВ. Средняя суточная интенсивность осадков. Для примера на побережье Норвегии весной П. о. около 8 мм, осенью 42 мм; в Черапунджи (Индия) средняя годовая П. о. 65 мм, летом 106 мм. П. о. характеризуется большой пространственной и сезонной неоднородностью.

ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ПРЯМОЙ (СОЛНЕЧНОЙ) РАДИАЦИИ. Количество прямой солнечной радиации (ее лучистой энергии), приходящее от солнечного диска за единицу времени на единицу площади поверхности, как правило перпендикулярной к лучам. Выражается в кал*см–2*мин–1 или, что то же самое, в лангелях*мин–1, или в Вт*м–2. Если поток прямой солнечной радиации измеряется на поверхность, не перпендикулярную к лучам, а горизонтальную, наклонную или вертикальную, это оговаривается добавлением: на горизонтальную поверхность, и т. д. См. прямая радиация.

Син. интенсивность прямой радиации, поверхностная плотность потока прямой радиации.

Cин. поток прямой радиации. В случае горизонтальной поверхности — син. инсоляция.

ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА РАДИАЦИИ. Поток радиации (излучения), приходящийся на единицу поверхности. Это может быть радиация, падающая на поверхность, или радиация, излучаемая самой поверхностью. В первом случае син. энергическая освещенность, во втором — энергическая светимость.

Общий син. поверхностная плотность потока радиации.

Другой син. интенсивность радиации (во втором значении).

Устарелый син. напряжение радиации.

ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА РАССЕЯННОЙ (СОЛНЕЧНОЙ) РАДИАЦИИ. Количество рассеянной радиации (ее лучистой энергии), приходящее от небесного свода за единицу времени на единицу горизонтальной поверхности. Иногда для специальных целей определяется на единицу поверхности, иначе ориентированной (напр., вертикальной). Выражается в тех же единицах, что и плотность потока прямой радиации. Син. те же, что и для плотности потока прямой солнечной радиации, с заменой слова «прямая» на слово «рассеянная». См. рассеянная радиация.

ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА СУММАРНОЙ (СОЛНЕЧНОЙ) РАДИАЦИИ. Количество суммарной радиации (ее лучистой энергии), приходящее за единицу времени на единицу горизонтальной (земной) поверхности. Выражается в тех же единицах, что и плотность потока прямой радиации. Син. те же, что и для прямой солнечной радиации, с заменой слова «прямая» на слово «суммарная».

ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ЭФФЕКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. Количество длинноволновой радиации (ее лучистой энергии), отдаваемое за единицу времени с единицы горизонтальной (земной) поверхности путем эффективного излучения (отдача собственного излучения земной поверхности минус приток встречного излучения).

Син. те же, что и для плотности потока прямой радиации, с соответствующей заменой слов «прямая радиация» на «эффективное излучение».

ПЛОТНОСТЬ СНЕГА. Отношение объема воды, полученной при растапливании некоторого количества снега, к объему снега в тех же единицах. В метеорологической практике П. с. определяется снегомером раз в пять дней и после больших снегопадов, при таянии снега — ежедневно. П. с. сильно меняется в зависимости от возраста и состояния снежного покрова. По наблюдениям в Санкт-Петербурге, П. с. растет от 0,07 в начале зимы до 0,32 к весне. По формуле Абельса, коэффициент теплопроводности снега ? пропорционален квадрату его плотности d:

? = 0,0667 d2.

ПЛОТНЫЕ. Вид перистых облаков по международной классификации; международное название Cirrus spissatus (Ci spiss.). Перистые облака, оптическая мощность которых достаточна для того, чтобы они выглядели сероватыми, находясь против солнца.

ПЛОЩАДКИ ИЛОВЫЕ. Спланированные и выделенные участки земли, используемые для обезвоживания осадка, выделяющегося из сточных вод.

ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ. См. поперечное сечение потока.

ПЛОЩАДЬ ОДНОВРЕМЕННОГО СТОКА (F0). Часть площади водосбора, с которой стекающая вода обусловливает формирование расхода воды в рассматриваемый момент времени. В частности, в тех случаях, когда продолжительность водоотдачи (t c) меньше времени добегания воды от верховьев водосбора до рассматриваемого створа (t), максимальный расход воды формируется при стекании воды с наибольшей площади, имеющей длину L = t cv, где v — скорость стекания воды. Применительно к этому случаю обычно и используется понятие о П. о. с. При периоде водоотдачи, большем, чем продолжительности добегания воды, максимальный расход, очевидно, формируется в момент стока воды со всей площади водосбора.

Син. действующая площадь водосбора.

ПЛУТОНИЙ (химический символ pu). Опаснейший радиоактивный элемент. В природе не встречается. Образуется в процессе работы АЭС или при взрывах атомных бомб, а также при переработке радиоактивных отходов.

Особый интерес для окружающей среды представляет плутоний 239, физический период полураспада которого 24110 лет, а биологический — 120 лет.

Один из самых опасных канцерогенов. Достаточно попадания в легкие при дыхании в среднем от 0,001 до 0,26 мг П., чтобы вызвать рак легких.

ПЛЮВИАЛЬНАЯ ЭПОХА. Для тех областей Земли, которые не были охвачены оледенением, геологическая эпоха с обильными осадками, более или менее синхронная ледниковой эпохе.

ПЛЮВИОГРАММА. Бумажный бланк (лента) с записью самописцем хода дождя.

ПЛЮВИОГРАФ. Самописец для регистрации количества жидких осадков, их интенсивности и времени выпадения.

ПЛЮВИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ. Отношение действительной суммы осадков за некоторый месяц к той, которую этот месяц имел бы при вполне равномерном распределении годового количества осадков.

ПЛЮВИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ. Разность максимальной и минимальной годовой суммы осадков за многолетний период, деленная на среднюю годовую сумму за этот период.

ПЛЮВИОМЕТРИЯ. Методика измерения осадков.

ПЛЯЖ. 1. В условиях водоемов — отлогая намывная часть берега, расположенная между зоной опрокидывания волны и линией максимального заплеска, сложенная песком, гравием или галькой и не покрытая растительностью;

2. На реках — элемент излучины, образованный скоплением донных наносов на ее выпуклом берегу; по форме напоминает побочень, но является относительно малоподвижным морфологическим элементом, перемещающимся вместе с излучиной. По мере перемещения контура подмываемого вогнутого берега в том же направлении перемещается и внешняя, обращенная к реке, окраина П., а более удаленные от береговой линии его части, покрываясь растительностью, образуют новые участки поймы. Переход П. из руслового образования в пойменное обычно связан с формированием берегового вала, разделяющего участки П. на участки более древних и современных образований.

ПОБЕРЕЖЬЕ. Полоса суши, примыкающая к морскому или озерному берегу и испытывающая их влияние на погоду и климат или сохраняющая следы их древней деятельности.

ПОБОЧЕНЬ. Часть крупной перекошенной в плане ленточной гряды, обсыхающая в межень. Эта гряда формируется в половодье в условиях относительно спрямленного течения. При спаде уровня прибереговая, наиболее возвышенная ее часть обсыхает, образуя П., а направление течения становится извилистым и начинает размывать пониженную часть гряды в средней части реки и у противоположного П. берега; образуется сползающий перекат. П. относительно друг друга располагаются в шахматном порядке, образуя системы парных гряд. П. сохраняет основные особенности строения гряды — центральная и низовая его части возвышенны; внешний, обращенный к реке склон более крутой, чем внутренний, обращенный к берегу. П., отчлененные от берега, называются отторженными. Участки реки с шахматно расположенными одиночными побочнями относят к побочневому типу руслового процесса, при котором все основные деформации осуществляются путем сползания гряд при отсутствии существенных плановых смещений берегов русла. Лишь иногда возможно расположение побочней только у одного берега, и русло получает возможность смещаться параллельно самому себе, сохраняя прямолинейные очертания.

См. также ленточная гряда.

ПОБОЧНАЯ РАДУГА. В системе двух радуг — внешняя дуга, у которой красный цвет находится на вогнутой стороне, в противоположность главной радуге.

ПОВЕРКА ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. Действующий в гидрометслужбе порядок наблюдения за исправностью гидрометеорологических приборов, допущенных для применения на постах, станциях и обсерваториях, а также за изготовлением таких приборов на заводах в отношении точного соблюдения утвержденных гидрометслужбой технических условий и требований.

Результат поверки оформляется в виде свидетельства, которое является документом, удостоверяющим то, что данный прибор признается вполне исправным и допускается к применению на постах, станциях и обсерваториях. На некоторые приборы, главным образом такие, которые не имеют постоянной шкалы, после поверки свидетельство не выдается, а вместо него на прибор накладывается (выбивается) клеймо. В свидетельстве указываются поправки к показаниям или же координаты градуировочного графика (гидрометрические вертушки). Свидетельство о поверке теряет силу после истечения известного времени и прибор должен быть предъявлен для поверки вне зависимости от того, что он по внешним признакам кажется исправным. Время, в течение которого данное свидетельство признается действительным, определено для каждого прибора и указано в официальных пособиях по поверке и в наставлениях.

ПОВЕРКА ПРИБОРА. Определение поправок к отсчетам по шкале прибора или определение переводного коэффициента прибора путем сравнения его показаний с показаниями нормального прибора, приведенными к международному эталону.