ОБВАЛОВАНИЕ РУСЛА. Ограждение русла земляными валами, располагающимися вдоль реки; применяется для предохранения местности от затопления.

ОБВОДНЕНИЕ. Повышение водообеспеченности хозяйственных и бытовых мероприятий в маловодных районах путем использования местного стока и подземных вод или подачей воды каналами из более богатых водой районов. Использование местного стока и подземных вод в целях О. территории осуществляется устройством и других водоемов, дополняющих естественную гидрографическую сеть.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ (ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ) ВОДЫ. Один из этапов улучшения качества природной воды, применяемый с целью уничтожения болезнетворных бактерий путем хлорирования, озонирования, дезинфекции ультрафиолетовыми лучами, солями тяжелых металлов (серебра, меди и пр.).

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Вероятность того, что рассматриваемое значение гидрологической величины может быть превышено среди совокупности всех возможных ее значений. В тех случаях, когда рассматриваемая гидрологическая величина имеет место лишь один раз в каждом году (например, величина стока воды в реке за год, наивысший в году расход воды и т. д.), О. г. в. часто характеризуют числом лет, в течение которых рассматриваемая величина принятой вероятности повторения может быть превзойдена.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДА ПРОГНОЗА. Вероятность того, что ошибки прогноза не превышают установленную для данной предсказываемой величины допустимую ошибку. Определяется как процентное отношение числа случаев с ошибками прогноза, не превышающими допустимую, к общему числу прогнозов.

ОБЗЕРНЕНИЕ. Намерзание на твердых облачных элементах — снежных кристаллах — переохлажденных капель воды. Один из видов коагуляции.

Тот же процесс происходит и на кристаллах изморози.

ОБЗЕРНЕННЫЕ СНЕЖИНКИ. См. аморфный снег.

ОБЛАКА. Системы взвешенных в атмосфере (не у самой земной поверхности) продуктов конденсации водяного пара — капель воды или кристаллов льда, или тех и других (см. облачные элементы). При укрупнении облачных элементов и возрастании их скорости падения они выпадают из О. в виде осадков. Диаметры капель в О. — от долей микрометра до 200 мкм.

Содержание жидкой воды в О. от нескольких сотых долей грамма до нескольких граммов на 1 м3 облачного воздуха (см. водность облаков). Кроме О. различных типов, наблюдающихся в тропосфере (см. международная классификация облаков), существуют еще изредка наблюдаемые облака на высотах порядка 20–25 и 70–80 км — перламутровые и серебристые.

ОБЛАКА ВЕРТИКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Облака, имеющие вид изолированных (иногда объединенных в гряды) облачных масс, вертикальные размеры которых одного порядка с горизонтальными. Эти облака иногда наблюдаются только в нижнем ярусе (в умеренных широтах — ниже 2000 м), но нередко их верхние части проникают в средний и в верхний ярусы. Некоторые авторы относят к О. в. р. и слоисто-дождевые облака, представляющие собой облачные слои большого вертикального протяжения, обычно пронизывающие два или три яруса облаков.

ОБЛАКА ВЕРХНЕГО ЯРУСА. Перистые, перисто-слоистые и перистокучевые; состоят преимущественно из ледяных кристаллов. В умеренных широтах обычно располагаются выше 5 км, в полярных — выше 3 км, в тропических — выше 6 км.

ОБЛАКА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Примером их служат облака дыма и конденсированного пара от заводов; дымовые облака, создаваемые для предохранения сельскохозяйственных культур от заморозков, облака из газообразных инсектицидов или порошков над сельскохозяйственными культурами.

ОБЛАКА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЗРЫВАХ. Облака пыли или дыма, сопровождающие сильные взрывы. Над таким облаком часто наблюдается вуаль или шапка. Термин «грибовидное облако» используется для описания облака, возникающего при ядерном взрыве.

ОБЛАКА ВОСХОДЯЩЕГО СКОЛЬЖЕНИЯ. Облака, связанные с восхождением обширных слоев воздуха над фронтальной поверхностью и его динамическим охлаждением. Это прежде всего высоко-слоистые (As) и слоистодождевые (Ns), образующие обычно одну общую систему As — Ns, особенно типично развитую в случае теплого фронта. В случае холодного фронта к As — Ns часто присоединяются облака типа кучево-дождевых (Cb); на фронтах окклюзии наблюдаются различные видоизменения основных форм, напр. плотные высоко-кучевые (As op.) и слоисто-кучевые (Sc op.). К О. в. с. также относятся перисто-слоистые облака (Cs), отчасти перисто-кучевые (Сс) и перистые (Ci).

Понятие О. в. с. можно распространить также на орографические облака, связанные с восхождением воздушной массы по горному хребту.

ОБЛАКА ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ. Кучевообразные облака, возникающие над вулканами при извержениях; отличаются быстрым развитием, обильными клубами. На больших высотах могут растекаться в горизонтальном направлении, покрывая обширные площади. С ними также бывают связаны электрические явления. О. в. и. состоят из пыли (пепла) и водяных капель; иногда из них выпадают осадки.

ОБЛАКА КОНВЕКЦИИ. Облака, связанные с атмосферной конвекцией. В первой стадии развития конвекции, когда она является лишь разновидностью неупорядоченного турбулентного движения, это плоские кучевые облака (Cu hum.), также разорваннокучевые (Cu fr.). При возникновении хорошо оформленных восходящих токов значительной скорости возникают мощные кучевые облака (Cu cong.) и кучево-дождевые (Cb), иначе называемые ливневыми и грозовыми. В среднем ярусе с конвекцией связаны некоторые разновидности высоко-кучевых облаков (Ас) — хлопьевидные, башенкообразные.

Син. облака неустойчивых масс.

ОБЛАКА НИЖНЕГО ЯРУСА. Облака, располагающиеся ниже 2 км: слоистые (St), слоисто-кучевые (Sc), а также плоские кучевые (Cu hum).

ОБЛАКА ОТ ВОДОПАДОВ. Облака, образуемые брызгами высоких водопадов, которые в итоге насыщают окружающие воздушные массы. Нисходящие потоки воздуха, вызываемые падающей водой, часто компенсируются расположенными рядом восходящими течениями, в которых насыщенный испарением капель воздух поднимается и образует над водопадом облако, напоминающее кучевое.

ОБЛАКА ПОЖАРОВ. Облака, возникающие вследствие образования сильных восходящих токов конвекции над большими, напр., лесными пожарами. Они содержат также продукты сгорания (дым, сажу, пепел) и часто принимают вид густых и мрачных клубящихся облаков, развивающихся по вертикали до больших высот.

ОБЛАКА ПРЕПЯТСТВИЙ. Облака, возникающие у орографических препятствий при натекании или перетекании воздуха. О. п. нередко малоподвижны или почти неподвижны на вид; это объясняется продолжительным облакообразованием с наветренной стороны препятствия и рассеянием облаков на подветренной стороне. О. п. часто имеют форму чечевицеобразных облаков (lenticularis). О. п. — основная форма орографических облаков.

ОБЛАКА СРЕДНЕГО ЯРУСА. Высоко-слоистые (As) и высоко-кучевые (Ас). Границы яруса: в умеренных широтах 2– 6 км, в полярных 2–4 км, в тропических 2–8 км. Высоко-слоистые облака часто проникают в верхний ярус.

ОБЛАКА УСТОЙЧИВЫХ МАСС. Облака, возникающие в устойчивых воздушных массах в связи с охлаждением воздуха от подстилающей поверхности, динамической турбулентностью и волновыми движениями на поверхностях инверсии. К ним относятся слоистые (St) и большая часть слоисто-кучевых (Sc) и высоко-кучевых (Аc).

ОБЛАКО ДЫМА. Плотный устойчивый слой дыма, обычно возникающий при лесном пожаре или в результате влияния крупного города или промышленного района.

ОБЛАКО ИНВЕРСИИ. Облако, сформировавшееся в слое инверсии.

ОБЛАКОМЕР. Прибор для определения высоты нижней и верхней границы облаков, поднимаемый на шаре-зонде. Основан на том, что сопротивление фотоэлемента меняется при изменениях освещенности (при входе в облака и выходе из них) или сопротивление проводника с гигроскопическим покрытием меняется при попадании облачных капель на его поверхность.

ОБЛАКООБРАЗОВАНИЕ. Процесс образования облаков того или иного рода. О. определяется тепловыми условиями и переносом влаги в атмосфере. Всякий процесс, который ведет к понижению температуры или увеличению влагосодержания воздуха, является благоприятным для О. Наиболее благоприятные условия для О. создаются тогда, когда воздух совершает восходящее движение (вдоль фронтальной поверхности, при конвекции, волновых движениях, орографическом подъеме). Существенную роль в О. играют и такие факторы, как турбулентный обмен и радиационная потеря тепла. См. генетическая классификация облаков.

ОБЛАКО-ТРАССЕР. Облако, по движению которого определяют течение воздуха.

ОБЛАКО ТУРБУЛЕНТНОСТИ. Облако, сформировавшееся в верхней части турбулентного слоя атмосферы.

ОБЛАКО ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА. Облако, образующееся при ядерном взрыве. Мощность облака зависит от мощности взрывного устройства. В зависимости от этого может развиваться только в тропосфере, а может проникать и в нижнюю стратосферу. Имеет грибообразную форму. Выпадение из такого облака облачных частиц крайне опасно из-за радиоактивного заражения окружающей местности. Опасно также радиоактивное излучение на пути движения такого облака.

ОБЛАСТИ СИММЕТРИИ. Области на земном шаре, в которых в ходе атмосферного давления отчетливо обнаруживаются точки симметрии.

ОБЛАСТЬ Е. Та часть ионосферы, в которой стремится образоваться слой Е.

См. ионосфера.

ОБЛАСТЬ F. Та часть ионосферы, в которой образуются слои F1 и F2.

ОБЛАСТЬ G. Обозначение внешней области ионосферы Земли — выше слоя F, т. е. выше 300 км, существование которой окончательно не подтверждено.

ОБЛАСТЬ ВХОДА. Область сходимости линий тока в начале высотной фронтальной зоны.

ОБЛАСТЬ ВЫКЛИНИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. См. область разгрузки подземных вод.

ОБЛАСТЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. См. антициклон.

ОБЛАСТЬ ВЫХОДА, область дельты. Область расходимости линий тока в высотной фронтальной зоне.

ОБЛАСТЬ ГРОЗОВОГО ОЧАГА, источник грозового очага. Область, в которой грозы возникают более часто, чем в соседних районах.

ОБЛАСТЬ ДРЕНАЖА ПОДЗЕМНЫХ ВОД. См. область разгрузки подземных вод.

ОБЛАСТЬ ДОЖДЕВОЙ ТЕНИ. Район, в котором осадков выпадает меньше, чем в окружающем районе.

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ. См. изаллобарическая область.

ОБЛАСТЬ ИОНОСФЕРЫ. См. ионосферная область.

ОБЛАСТЬ ПАДЕНИЯ (устаревший термин). Обычно имеется в виду область падения атмосферного давления, отрицательная изаллобарическая область. См. изаллобарическая область.

ОБЛАСТЬ ПИТАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Область (обыкновенно приподнятая часть структуры земной коры), в которой происходит поступление атмосферных и поверхностных вод для питания подземных вод.

См. очаги питания подземных вод.

ОБЛАСТЬ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ. Барическая система с повышенным атмосферным давлением, либо с замкнутыми изобарами (антициклон), либо с незамкнутыми (гребень, отрог).

ОБЛАСТЬ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ. Барическая система с пониженным давлением воздуха, либо с замкнутыми изобарами (циклон), либо с незамкнутыми (ложбина).

Син. депрессия.

ОБЛАСТЬ РАЗГОНА. Расстояние по большой площади водной поверхности, над которой дует ветер с почти неизменным направлением и скоростью.

ОБЛАСТЬ РАЗГРУЗКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Участок земной коры, где подземные воды выходят на дневную поверхность или в поверхностные водотоки и водоемы.

Син. область выклинивания, область дренажа.

ОБЛАСТЬ РОСТА. Обычно имеется в виду область роста атмосферного давления, положительная изаллобарическая область. См. изаллобарическая область.

ОБЛАЧНАЯ ГРЯДА. Приблизительно горизонтальный облачный слой, закрывающий часть неба на небольшой высоте над горизонтом, с хорошо ограниченными краями.

ОБЛАЧНАЯ КАМЕРА. См. конденсационная камера.

ОБЛАЧНАЯ КАПЛЯ. См. облачные капли.

ОБЛАЧНАЯ КОНВЕКЦИЯ. Конвекция с восходящими токами, развитыми настолько, что они приводят к образованию облаков кучевых форм. Понятие близко совпадает с понятием проникающей конвекции.

ОБЛАЧНАЯ ПЕЛЕНА. Облачный покров, достаточно прозрачный для того, чтобы сквозь него можно было определить положение Солнца или Луны.

ОБЛАЧНАЯ ПОЛОСА. Плотная совокупность облаков различных форм, вытянутая вдоль прямой либо кривой линии.

ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА. Совокупность облаков, имеющая определенную структуру и занимающая большое пространство. Обычно говорят о фронтальных О. с. Фронтальная О. с. — это масса облаков, в основном слоисто-дождевых и высокослоистых (As — Ns), с облаками верхнего яруса над ними и с разорванно-дождевыми под ними. На холодных фронтах окклюзии фронтальная О. с. определенным образом усложняется.

Различают (преимущественно французские авторы) еще циклонические и грозовые О. с. Циклоническая О. с. состоит из фронта — передних высоких облаков; основной массы облаков, дающих обложные осадки; крыльев — высоких и средних облаков, ограничивающих основную массу облачного слоя с боков, и тыла — разнохарактерной конвективной облачности с прояснениями. Такая О. с. совпадает с облачностью подвижного циклона, включая и фронтальные, и внутримассовые облака. Грозовая О. с. менее определенна по строению, содержит много разновидностей высоко-кучевых облаков, дает преимущественно ливневые осадки. Она связана с малоподвижной размытой депрессией.

ОБЛАЧНАЯ УЛИЦА, ОБЛАЧНАЯ ДОРОЖКА. Облака, ряды которых приблизительно параллельны направлению ветра. В силу закона перспективы кажется, что эти линии сходятся к одной или двум противоположным точкам горизонта, называемым точками радиации. Наиболее часто облачные улицы образуются из кучевых облаков.

ОБЛАЧНАЯ ШАПКА. Устойчивое облако на или над изолированным горным пиком; то же самое, что и шапка кучевого облака.

ОБЛАЧНО С ПРОЯСНЕНИЯМИ. Термин, употребляемый в прогнозах погоды для обозначения преобладания облачности свыше 5 баллов при отдельных временных уменьшениях до 0–3 баллов.

ОБЛАЧНОЕ МОРЕ. Верхняя поверхность облачного слоя, наблюдаемого сверху, в горах или с самолета. Часто имеет вид волн.

ОБЛАЧНОЕ СКОПЛЕНИЕ. Мезомасштабная область в поле тропической облачности, состоящая из многочисленных кучево-дождевых облаков, общей площадью порядка (4?150) * 104 км2. При наблюдении со спутника вершины отдельных облаков видны как яркие пятна, из которых исходят ленты перистых облаков.

Син. кластер.

ОБЛАЧНОСТЬ. 1. Совокупность облаков, наблюдаемых на небосводе в месте наблюдения или по трассе полета или располагающихся над большой территорией (и потому одновременно обозримых лишь на синоптической карте или на спутниковой фотографии).

2. Более узкое значение: количество облаков на небе в десятых долях покрытия неба или в других единицах. В этом значении термин употребляется и в практике наблюдений, и в климатологии. Син. количество облаков.

ОБЛАЧНЫЕ КАПЛИ. Взвешенные в воздухе частицы жидкой воды, из которых состоят водяные и частично смешанные облака; сюда же можно отнести и капли туманов. Возникают и растут до радиуса порядка 20 мкм путем конденсации водяного пара на ядрах конденсации. Затем укрупнение О. к. происходит также путем коагуляции, роль которой с увеличением размера капель возрастает. Важную роль в образовании крупных капель играет таяние снежных кристаллов, опускающихся из верхней части облака в нижнюю, если в последней температура положительная.

При радиусе свыше 200 мкм капли начинают выпадать; тогда их следует относить уже к каплям мороси и дождя; в кучевых облаках с сильным восходящим движением могут более или менее длительно находиться и очень крупные капли.

ОБЛАЧНЫЕ КРИСТАЛЛЫ. Форма существования твердой фазы воды в облаках смешанных и кристаллических форм. Форма образующихся в таких облаках кристаллов в значительной степени зависит от температуры и влажности, при которых они образуются. Существует подробнейшая типизация облачных кристаллов льда, их схематическое изображение и кодовые названия, насчитывающая до 80 разновидностей.

Повторяемость (в %) кристаллов различных форм в облаках в зависимости от температуры представлена в таблице (с. 189).

ОБЛАЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Капли и кристаллы, из которых состоят облака и туманы. См. облачные капли, снежинка, классификация снежных кристаллов.

ОБЛАЧНЫЕ ЯДРА КОНДЕНСАЦИИ. См. метеорологические ядра конденсации.

ОБЛАЧНЫЙ ВАЛ. Плотная облачная гряда, появляющаяся на горизонте с приближением интенсивного тропического циклона; также любая длинная, узкая, плотная облачная полоса.

ОБЛАЧНЫЙ ВЕТЕР. Ветер, оцениваемый по наблюдаемым движениям отдельных элементов облаков за короткие промежутки времени.

ОБЛАЧНЫЙ ВОЗДУХ. Воздух, содержащий взвесь капель или ледяных кристаллов (или тех и других), видимую глазом как облако.

ОБЛАЧНЫЙ ПОКРОВ. Облака, покрывающие все небо или большую его часть сомкнутым покровом (слоем), не распадающимся на изолированные части. Это могут быть слоистые, слоистокучевые, высоко-слоистые, слоистодождевые облака.

ОБЛАЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР. См. прожекторная установка.

ОБЛАЧНЫЙ ФЛАГ. Облако, имеющее вид флага, развевающегося над изолированной горной вершиной. Его возникновение связано с динамическим охлаждением воздуха при его подъеме над вершиной, а также с охлаждением от поверхности горы. Облако все время испаряется и возникает заново.

Син. облачное знамя.

ОБЛЕДЕНЕНИЕ. Отложение льда любого вида на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах, на покрытиях дорог, аэродромов, морских судов и пр. В практике метеорологических наблюдений различают 5 видов обледенения: гололед, зернистую изморозь, кристаллическую изморозь, отложение мокрого снега и замерзшее отложение мокрого снега.

Син. гололедно-изморозевые явления, гололедно-изморозевые отложения.

ОБЛЕДЕНЕНИЕ САМОЛЕТА. Отложение льда на внешних поверхностях самолета. О. с. происходит главным образом при полете в переохлажденных водяных облаках или в смешанных облаках, или в зоне переохлажденного дождя, преимущественно при температурах от 0 до –10°С. При соприкосновении с самолетом переохлажденные капли замерзают, покрывая самолет ледяной корой. Особенно опасны в отношении обледенения теплые фронты и теплые фронты окклюзии.

Различают три основных типа отложений льда при О. с.: гладкий лед — стекловидный достаточно прозрачный налет; малопрозрачный налет молочного цвета с шероховатой поверхностью, часто зернистой или кристаллической структуры (наиболее опасный тип); кристаллический налет незначительной толщины при температурах ниже –10°.

| Форма кристаллов Иглы Тонкие пластинки Толстые пластинки Столбики и пучки столбиков Объемные (пирамидальные, бесформенные) | 0,0 ~ –4,0 22 67 – 11 – | –4,1 ~ –7,0 25 62 3 10 – | –7,1 ~ –10,0 – 71 2 25 2 | –10,1 ~ –13,0 – 45 – 50 5 | Температура (°С) –13,1 ~ –16,0 –16,1 ~ –19,0 –19,1 ~ –22,0 – – – 12 2 3 7 16 8 71 70 77 10 12 3 | –21,1 ~ –25,0 – – 4 88 8 | –25,1 ~ –28,0 – – – 88 12 | –28,1 ~ –31,0 – – – 100 – | –31,1 ~ –35,0 – – – 100 – |

|---|

Обледенению повергаются также аэростаты и дирижабли; поэтому можно говорить вообще об обледенении летательных аппаратов.

У сверхскоростных самолетов, вследствие кинетического нагрева набегающего воздуха обледенение может не происходить.

ОБЛЕДЕНЕНИЕ СУДНА. Лед из водяной пыли, намерзающей на корпус, палубу, надстройку судна. Основным и наиболее опасным обледенением судов является брызговое обледенение, наблюдаемое при штормовых условиях погоды за счет переохлажденных капель морской воды.

ОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ШАБЛОН. Модель профиля крыла тяжелого самолета, имеющая небольшие размеры. На ребре атаки О. ш. установлен измерительный штифт длиной в несколько сантиметров. Крепится на некотором расстоянии от борта самолета-зондировщика. На О. ш. происходит отложение и замерзание облачных элементов.

ОБЛЕСЕНИЕ. Искусственное лесоразведение на безлесных или лишенных леса территориях путем посадки или посева. В мире в целом лесовосстановительные работы не компенсируют процесс уничтожения лесов. Лишь в КНР сажают больше лесов, чем вырубают.

ОБЛОЖНОЙ ДОЖДЬ. Дождь, состоящий из капелек средней величины, длительно выпадающий из облаков слоисто-дождевых или высоко-слоистых, умеренный и достаточно равномерный по интенсивности. Выпадение О. д. непрерывно или с короткими перерывами продолжается несколько часов, иногда значительную часть суток или даже более суток.

ОБЛОЖНОЙ СНЕГ. Снегопад из сплошного однородного облачного покрова слоисто-дождевых или высокослоистых облаков, длительный (в течение нескольких часов непрерывно или с короткими перерывами) и без резких колебаний интенсивности.

ОБЛОЖНЫЕ ОСАДКИ. Длительные, достаточно равномерной интенсивности осадки в виде дождя или снега, одновременно выпадающие на значительной площади. Выпадают из слоисто-дождевых и высоко-слоистых облаков. См. обложной дождь, обложной снег.

ОБЛУЧЕНИЕ. Приток радиации на некоторую реальную поверхность.

ОБЛУЧЕНИЕ СКЛОНОВ. Приток солнечной радиации на различно ориентированные наклонные поверхности Обычно имеется в виду приток прямой радиации, т. е. инсоляция этих поверхностей, или приток суммарной радиации. Для прямой радиации может быть вычислен по формуле, куда входят: интенсивность радиации на поверхность, перпендикулярную к лучам, и тригонометрические функции угла наклона поверхности склона, азимута проекции нормали к склону на горизонтальную плоскость, широты места, склонения солнца, часового угла солнца.

Син. инсоляция склонов.

ОБЛУЧЕННОСТЬ. Отношение потока излучения, падающего на малый элемент поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого элемента.

ОБМЕН. Турбулентный обмен, т. е. перенос субстанций в атмосфере (свойств воздуха или примесей к нему) турбулентными вихрями. В результате обмена происходит перенос субстанции в направлении ее градиента.

Вертикальный перенос субстанции s при турбулентном обмене

![]()

![]() ,

,

или

![]()

![]()

,

![]()

где ? — плотность воздуха, k — коэффициент турбулентности, A = k*?. См. коэффициент обмена.

Аналогично вводится понятие о горизонтальном или боковом обмене. Рассматривая циклоническую деятельность в атмосфере как турбулентный процесс большого масштаба, можно говорить и о макротурбулентном междуширотном обмене, стремящемся к выравниванию горизонтального распределения температуры между низкими и высокими широтами. См. макротурбулентность.

ОБНАЖЕННАЯ ПОЧВА. Почва, не покрытая растительностью, незащищенная, незатененная и открытая воздействию погоды.

ОБОБЩЕННОЕ УРАВНЕНИЕ КВАЗИСТАТИКИ. Во многих задачах теоретической и прикладной метеорологии широко используется уравнение квазистатики, являющееся упрощенным

![]()

| представлением | третьего | уравнения |

| движения | ||

| (1) |

![]()

Здесь p — давление, ? — плотность, g — стандартное ускорение силы тяжести, слабо зависящее от широты.

Более точное выражение третьего уравнения движения с учетом отбрасываемых в (1) малых членов в форме уравнения квазистатики имеет вид

, (2)

при этом ? = ? (x, y, z, t). Здесь

![]()

![]()

(3) ?g — аномалия ускорения силы тяжести;

![]() — вертикальное ускорение;

— вертикальное ускорение;

![]()

u и v — составляющие скорости на оси x и y;

а — радиус Земли;

F0Т — сила трения.

Уравнение (2) получило название обобщенного уравнения квазистатики (ОУК). При использовании этого уравнения для вычисления плотности, особенно в задачах, где используются операции дифференцирования плотности (например, в уравнении неразрывности и получении на его основе уравнения тенденции) производные от малых членов, входящих в (3), оказываются сопоставимыми с другими членами и их учет необходим.

ОБОБЩЕННЫЙ ГИДРОГРАФ. Модель гидрографа половодья (паводка), получаемая в результате объединения главнейших особенностей ряда гидрографов за конкретные годы.

См. также проектирование формы расчетного гидрографа по натурным моделям.

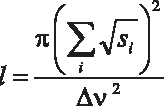

ОБОБЩЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ. Осредненный коэффициент поглощения l целой совокупности неперекрывающихся спектральных линий. По Эльзассеру:

, где i — число членов совокупности, ?? — расстояние между отдельными линиями, si — общая интенсивность линии с номером i.

, где i — число членов совокупности, ?? — расстояние между отдельными линиями, si — общая интенсивность линии с номером i.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБЛАКОВ. Графическое представление форм облаков, имеющее целью облегчение их учета в метеорологической документации (наблюдательские книжки, синоптические карты и т. д.).

ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНЦИИ. Всем станциям метеорологической сети присваивается пятизначный номер. В нем первые две цифры означают номер района, а последние три — номер станции внутри района, увеличивающийся слева направо и сверху вниз.

ОБОЛОЧКА. Каучуковая вулканизированная (или полиэтиленовая) оболочка, наполняемая водородом (или гелием) перед выпуском шара-пилота или шара-зонда.

ОБОСТРЕНИЕ ФРОНТА. Частный случай фронтогенеза: увеличение резкости уже существующего фронта, т. е. сужение фронтальной зоны и увеличение горизонтальных градиентов температуры в ней.

ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД. Комплекс мероприятий, проводимых для улучшения физических и химических свойств сточных вод и их обезвреживания.

ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКОВ. См. осадкообразование.

ОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС. Термодинамический процесс, допускающий возможность возвращения системы в исходное состояние без того, чтобы в окружающей среде произошли какие-либо изменения. Таков адиабатический процесс.

ОБРАТИМЫЙ ЦЕНТР ДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРЫ. Центр действия атмосферы, уступающий свое место в противоположном сезоне центру действия с обратным знаком. Так, летнюю азиатскую депрессию и зимний азиатский антициклон можно рассматривать как обратимые центры действия.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. 1. Реакция определенной системы на результаты действия ее компонентов (не в целом) в тех случаях, когда имеется причинно-следственная зависимость между двумя переменными. О. с. — переходный элемент реализации гомеостаза, саморазвития экосистемы.

2. В экосистемах — связи, обусловливающие авторегуляцию экосистем — регуляцию динамики численности популяций.

3. В климатической системе — непрерывный процесс воздействия факторов, компенсирующих взаимный эффект воздействия. Например, приходящая солнечная радиации к системе Земля — атмосфера уравновешивается обратным излучением длинноволновой радиации (обратная связь). В результате климатическая система находится в квазистационарном состоянии.

Различают положительную О. с., усиливающую приходящий сигнал, и отрицательную О. с. ослабляющую приходящий сигнал.

ОБРАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ВОДЫ. Такое распределение температуры воды по глубине водоема, при котором она закономерно возрастает от поверхности ко дну. Устанавливается после осенней гомотермии и сохраняется в течение зимнего периода.

ОБРАТНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ. См. непрямая циркуляция.

ОБРАТНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ РАЗНОСТЕЙ. Процедура аппроксимации производной с использованием только информации на величины независимой переменной, которые предшествуют (по времени и пространству) тем, по которым требуется вычислить производную.

ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ (АТМОСФЕРНОЕ). Рассеяние света (электромагнитных колебаний) в направлении, откуда пришли первичные колебания.

ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ (РАДИОЛОКАТОР). Количество отраженной частицами, находящимися в луче радиолокатора, энергии, поступившее на антенну радиолокатора после излучения радиолокационного импульса.

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ СПУТНИКОВОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ. Определение параметров состояния (температура, давление, влажность), структурных характеристик и состава атмосферы по данным измерений уходящей радиации в различных участках спектра, сделанных с метеорологических спутников. По уходящей длинноволновой радиации принципиально возможно определять температуру земной поверхности, высоту облаков, вертикальное распределение температуры в атмосфере; по ультрафиолетовой уходящей радиации — содержание и вертикальное распределение озона в атмосфере; по уходящей радиации в видимом диапазоне — альбедо облаков или системы Земля — атмосферы и др.

ОБРАТНЫЙ РАЗРЯД. См. молния.

ОБРАТНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. Эмиссия фотонов из вещества, вызываемая ударами электронов.

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТРА. Изменение направления ветра на противоположное или близкое к противоположному при переходе от нижележащих слоев к вышележащим. Наблюдается как в процессах общей циркуляции атмосферы (пассаты и антипассаты, переход от западных ветров к восточным в стратосфере), так и в местных циркуляциях (бризы, горно-долинные и ледниковые ветры). Связано с изменением с высотой направления барического градиента под влиянием обратно направленного горизонтального градиента температуры.

ОБРЫВКИ ОБЛАКОВ. См. клочья.

ОБРЫВКИ ТУМАНА. Туман в виде неравномерно распределенных клочьев.

ОБСЕКВЕНТНЫЕ РЕКИ. См. геоморфологическая классификация рек.

ОБТЕКАТЕЛЬ АНТЕННЫ РАДИОЛОКАТОРА. Купол из прозрачного для радиоизлучения материала, используемый для покрытия антенного устройства радиолокатора в целях его защиты от непогоды.

ОБЩАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЧВОГРУНТА. См. влагоемкость почвы (почвогрунта).

ОБЩАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ. Учебная дисциплины, охватывающая основное содержание метеорологии в достаточно широком плане, в противоположность таким специальным дисциплинам, как динамическая или синоптическая метеорология и др.

ОБЩАЯ ОБЛАЧНОСТЬ. Общее количество облаков, покрывающих небесный свод, без подразделений по высотам (ярусам), включая и нижнюю облачность.

ОБЩАЯ РАДИАЦИЯ. См. суммарная радиация.

ОБЩАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ. Система макромасштабных воздушных течений над земным шаром. Эта система доступна изучению с помощью ежедневных синоптических карт, а также находит отражение на средних, в том числе на многолетних средних картах и разрезах полей давления и ветра.

В стратосфере, особенно верхней, течения О. ц. а. представляют собой зональные переносы воздуха, в которых возникают волны большой длины. В тропосфере и отчасти в нижней стратосфере (особенно во внетропических широтах) эти основные переносы перекрыты многочисленными крупномасштабными вихрями, придающими О. ц. а. макротурбулентный характер; именно эти вихри — циклоны и антициклоны — в основном осуществляют междуширотный, меридиональный обмен воздуха. Они настолько крупны, что связанные с ними воздушные течения также рассматриваются как члены О. ц. а.

Таким образом, все течения О. ц. а. в тропосфере неотделимы от циклонической деятельности. Последняя придает О. ц. а. неустойчивый, быстро меняющийся характер. Однако с помощью статистического осреднения на многолетних средних картах и разрезах в этой непрерывно меняющейся системе выявляются устойчивые, сохраняющиеся особенности. Это прежде всего зональные переносы, которые на средних картах выявляются также и в тропосфере. К ним относятся: восточные ветры в нижней половине тропосферы в тропической зоне (пассаты), а вблизи экватора также и в верхней тропосфере, и в стратосфере; преобладающие западные ветры от поверхности земли до больших высот в умеренных широтах; преобладающие восточные ветры в нижних километрах тропосферы в полярных широтах. Отклонения от этого зонального распределения, связанные с циклонической деятельностью, особенно значительны и простираются до особенно больших высот в связи с наиболее устойчивыми и высокими циклонами и антициклонами. Они находят отражение и на многолетних средних картах для земной поверхности и тропосферы. Мы видим на них не непрерывные зоны давления и ветра, а отдельные ячейки, называемые центрами действия атмосферы. В их распределении очевидны различия в тепловом воздействии на атмосферу со стороны суши и моря. С горизонтальным расчленением зон давления и ветра связано и возникновение в тропосфере главных фронтов с сопровождающими их струйными течениями, которые в свою очередь обусловливают дальнейшее протекание циклонической деятельности. С высотой центры действия атмосферы сглаживаются, устанавливается общее падение давления от низких широт к высоким над каждым полушарием (соответственно меридиональному падению температуры) и воздушные течение принимают характер преобладающего западного переноса над всем земным шаром, особенно сильного в верхней части тропосферы в субтропических широтах (субтропическое струйное течение).

Выше 20 км в летнем полушарии происходит переход к преобладающим восточным ветрам (летнее стратосферное обращение ветра), связанный с изменением в направлении меридионального градиента давления, зависящим в свою очередь от изменений с высотой меридионального градиента температуры.

О. ц. а. создается под влиянием неодинакового радиационного баланса под разными широтами на суше и на моря; усложнение ее механизма является результатом трения и действия вращения земли на воздушные течения, а также процессов волно- и вихреобразования.

Син. планетарная циркуляция, глобальная циркуляция.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЗОНА. Количество озона, содержащееся во всем атмосферном столбе единичного сечения. Меняется от 2 до 6 мм его эквивалентного слоя при стандартном давлении и температуре. Обычно для определения общего (суммарного) содержания озона используется единица — частица на миллион (ppm). В этих единицах О. к. о. оценивается в диапазоне 200 ~ 600 ppm.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ. 1. Прогноз основных характеристик погоды, ожидаемой на обширном пространстве.

2. Прогноз погоды в терминах, отличающихся от принятых, для определенного класса потребителей.

ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ. Построение полей метеорологических величин на основании данных наблюдений путем численного алгоритма в виде: 1) значений данной величины в точках заранее заданной регулярной сетки (исходные данные для численного прогноза); 2) координат достаточно большого числа точек изолиний (таким путем поле данной величины представляется в наиболее привычной для обозрения форме).

ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Сложная схема инициализации, основанная на вычислениях изменений. Цель — подавить высокочастотный шум, содержащийся в исходных данных, добиваясь динамических однородных согласованных полей в районах с небольшим количеством данных.

ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОГНОЗ. Прогноз, в котором суждение о будущем синоптическом положении или о погоде получается на основе совершенно определенной процедуры, результаты которой не зависят от личного опыта или интуиции прогнозиста. Сюда относятся численный прогноз и статистический прогноз.

ОБЪЕКТЫ ВИДИМОСТИ. См. глазомерная оценка видимости.

ОБЪЕМ ВОЗДУХА, часть воздуха. Гипотетический элемент воздуха, который принимают за термически изолированный от окружения элемент и который может поэтому считаться движущимся адиабатически в вертикальном движении.

ОБЪЕМ СТОКА. Количество воды, протекающее через рассматриваемый створ водотока за какой-либо период времени; выражается для малых потоков в м3, для крупных рек в км3.

ОБЪЕМНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВОГРУНТОВ. Отношение объема воды, находящейся в порах, трещинах и других пустотах горной породы, к объему всей породы, выраженное в процентах.

ОБЪЕМНАЯ СИЛА. Сила, приложенная ко всем элементарным объемам тела.

ОБЪЕМНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ. Теплоемкость единицы объема.

ОБЪЕМНЫЕ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЖИДКОСТИ. Силы, приложенные ко всякой материальной частице рассматриваемого объема жидкости и пропорциональные массе этого объема.

Из объемных сил, действующих на жидкость как сплошную среду, наиболее часто принимаются во внимание силы тяжести и силы инерции. К объемным силам относятся молекулярные силы, являющиеся силами магнитного и электрического взаимодействия между молекулами.

Син. массовые силы.

ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (НАНОСОВ) (?). Отношение веса высушенного до воздушно-сухого состояния (для песков) или до абсолютной сухого состояния (для илов и глин) образца отложений к его первоначальному объему, отвечающему естественной влажности и укладке; выражается в г*см–3 и т*м–3.

Между О. в. д. о., их удельным весом (?) и пористостью (П) существует следующая зависимость

?= ? (1 – П).

Значение О. в. д. о. необходимо при пересчете стока наносов, выраженного в весовых единицах, в объемные единицы, что требуется, например, при расчете сроков заиления водохранилищ.

ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ПОЧВЫ. Вес 1 см3 абсолютно сухой почвы в ее естественном состоянии.

Син. объемный вес почвогрунта.

ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ТВЕРДОЙ ФАЗЫ (СКЕЛЕТА) ГРУНТА (?). Отношение веса твердых частиц или веса абсолютно сухой породы к весу воды, взятой в объеме, равном объему всей породы (объем зерен плюс объем пор) при данной пористости. Численно О. в. т. ф. г. равен весу единицы объема грунта за вычетом веса воды в порах (при естественной пористости грунта). Чем больше О. в. т. ф. г., тем меньше пористость и больше плотность грунта. Для грунтов, не изменяющихся в объеме при высушивании, О. в. т. ф. г. может быть определен непосредственно взвешиванием абсолютно сухого образца. Для грунтов, сжимающихся при высушивании (связные грунты), он вычисляется по формуле (в г*см–3)

![]() , где W — естественная влажность; ? — объемный вес грунта при естественной влажности.

, где W — естественная влажность; ? — объемный вес грунта при естественной влажности.

ОБЪЕМНЫЙ ЗАРЯД В АТМОСФЕРЕ. Электрический заряд, образовавшийся в некоторой области атмосферы вследствие избытка электронов или ионов одного знака. Возникает в результате неодинаковой подвижности ионов разных знаков в электрическом поле атмосферы, а также при различного рода процессах электризации, когда в атмосферу поступают преимущественно ионы одного знака. Плотностью О. з. называется заряд, приходящийся на единицу объема. За единицу О. з. принимается 1 эл.ст. ед.*см–3. Плотность О. з. может быть определена по изменению с высотой градиента потенциала атмосферно-электрического поля, а также другими способами.

Плотность О. з. у земной поверхности колеблется в широких пределах. При осадках и грозах наблюдаются максимальные значения, доходящие до 29,8 эл. ст. ед.*м–3. Суточные и годовые колебания сходы с ходом градиента потенциала. С высотой плотность О. з. быстро убывает уже в слое толщиной 1 км. По знаку О. з. в а. положительные; только в непосредственной близости к земной поверхности наблюдались отрицательные заряды.

ОБЪЕМНЫЙ ЗАРЯД В ОБЛАКАХ. Электрический заряд, образующийся в облаках различных форм.

Для облаков слоистых форм типичным является наличие отрицательного, а в верхней части — преимущественно положительного заряда. В 30% случаев наблюдается обратное расположение зарядов.

Мощные облака, как правило, бывают многозарядными.

В среднем для слоистообразных облаков характерная плотность объемного заряда составляет 10–13 – 10–12 кл*м–3, для слоисто-дождевых 10–12 – 10–11 кл*м–3, для кучево-дожевых 10–11 – 10– 10 кл*м–3, а для грозовых 10–9 кл*м–3.

Установлено, что в процессе развития облака его электрическая структура претерпевает значительные изменения.

ОБЪЕМНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИОНИЗАЦИИ. Число пар ионов с противоположными зарядами, образующихся за единицу времени в единице объема газа.

ОБЪЕМНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ. Коэффициент k? в формуле закона Ламберта, если ее записать в виде

![]()

![]() .

.

Имеет размерность см–1. Связан с массовым коэффициентом ослабления соотношением k? = ???. Численно равен относительному ослаблению потока радиации при прохождении им слоя единичной толщины.

ОБЪЕМНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ. См. коэффициент поглощения.

ОБЪЕМНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ. Определение расхода воды по величине объема воды W, собравшейся в специальном мерном сосуде (бассейне), в которые вливался поток воды в течение измеренного периода времени t

![]() .

.

![]()

О. м. о. р. в. применяется главным образом в качестве основного, образцового при исследованиях точности других методов, измерения расхода воды, например, для определения эмпирического коэффициента расхода мерного водослива, а также применяется в тех случаях, когда другие методы неудобны или не могут быть применены из-за малости величины расхода.

ОБЪЕМНЫЙ СТАНЦИОННЫЙ СНЕГОМЕР. Прибор для определения плотности снега. Состоит из цинкового цилиндра с выдвигающимся дном (лопатка), высотой 50–60 см, площадью сечения 100 см2, снабженного по высоте шкалой в сантиметрах. При измерениях цилиндр (без лопатки) погружают в снег до почвы и отмечают по его шкале высоту снежного покрова. Затем вдвигают лопатку, захваченный в цилиндр снег, растапливают, и полученное количество воды измеряют дождемерным стаканом. Плотность снега равна объему воды, деленному на объем снега.

ОБЫЧНАЯ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. (Устар.) Обычная сельскохозяйственная метеорологическая станция. Станция, обеспечивающая регулярные параллельные метеорологические и биологические наблюдения, которая может быть оборудована для участия в специальных исследованиях. Программы ее научных биологических и фенологических наблюдений обычно связаны с местным климатическим режимом.

ОБЫЧНАЯ КЛИМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. (Устар.) Климатологическая станция, на которой проводятся наблюдений по меньше мере один раз в сутки, включая показания экстремальных температур и количества осадков.

ОБЫЧНАЯ РАДИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ. (Устар.) Радиационная станция, в программу наблюдений которой включена по меньшей мере регистрация глобальной солнечной радиации.

Син. обычная актинометрическая станция.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Стандартная изобарическая поверхность, данные о температуре и ветре которой, полученные аэрологическим зондированием, следует обязательно сообщать (1000, 925, 850, 500, 400, 300, 250, 100, 70, 50, 30, 20 и 10 гПа).

ОВРАГИ. Крупные промоины, часто с многочисленными отвершками, возникающие в результате эрозионной деятельности снеговых и дождевых вод, стекающих по земной поверхности, особенно в областях распространения рыхлых, легкоразмываемых отложений (лёссов, суглинков).

ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА. Тихие коронные разряды в виде светящихся пучков на остриях при очень большой напряженности электрического поля атмосферы (порядка 100 тыс. В*м–1 над гладкой поверхностью). Наблюдаются при грозах, метелях, пыльных бурях, особенно в горах. Иногда сопровождаются треском. См. коронный разряд.

ОДИННАДЦАТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН. Колебание относительного числа солнечных пятен (числа Вольфа), имеющее циклический (квазипериодический) характер, причем годы максимумов или минимумов чередуются в среднем через 11 лет (в ХХ столетии — через 10 лет). Средний промежуток времени с возрастанием пятен около 4,5 лет, а с убыванием пятен около 6,5 лет. В отдельных случаях время между двумя последовательными максимумами или минимумами — от 6 до 17 лет.

Одиннадцатилетний цикл свойствен не только пятнам, но и другим проявлениям солнечной активности, и потому можно называть его одиннадцатилетним циклом солнечной активности.

Делалась многочисленные сопоставления колебаний различных метеорологических элементов и хода атмосферных процессов с О. ц. с. п. Несомненно связаны с ним амплитуды суточных колебаний элементов земного магнетизма и количество магнитных возмущений.

Син. солнечный цикл.

ОДНОНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕТР ВУЛЬФА. Электрометр для измерения малых зарядов. Состоит из тонкой платиновой нити, натянутой внутри корпуса электрометра между двумя пластинками, на которые подаются напряжения по отношению к корпусу, одинаковые по величине, но противоположные по знаку. Измеряемый заряд подается на нить. Ее перемещение, пропорциональное заряду, наблюдается в микроскоп с окулярной шкалой.

ОДНОРАЗМЕРНОЕ ТЕЧЕНИЕ. Теоретическая схема, в которой рассматриваются только продольные скорости, средние по сечению. Изменение продольной скорости по сечению, а также другие составляющие полного вектора скорости (поперечная и вертикальная скорости) при этом не рассматриваются. Схема О. т. широко применяется в речной гидравлике при рассмотрении установившегося (равномерного и неравномерного) движения воды в открытом русле, в частности при построении кривых свободной поверхности русла, а также для неустановившегося движения воды.

ОДНОРОДНАЯ АТМОСФЕРА. Условная атмосфера, в которой плотность на всех высотах одна и та же, а давление линейно убывает с высотой. Вертикальный градиент температуры О. а. ? = 3,42°/100 м; если на уровне моря температура 0°С (273 К), то высота однородной атмосферы H = 7991 м.

Для однородной атмосферы употребляется зависимость

![]()

![]() , где R — газовая постоянная, Tc — средняя температура атмосферы, g0 — нормальное ускорение силы тяжести.

, где R — газовая постоянная, Tc — средняя температура атмосферы, g0 — нормальное ускорение силы тяжести.

ОДНОРОДНЫЙ РЯД. Ряд последовательных значений метеорологических величин, полученных из наблюдений за достаточно длительное время, выполненных в данном пункте приборами одинаковой конструкции и одинаковой точности, в одной и той же правильной установке и наблюдателями одинаковой квалификации; при этом окружающая станцию обстановка изменялась с течением времени не настолько существенно, чтобы это могло заметно повлиять на результаты наблюдений.

Син. гомогенный ряд.

ОЖЕЛЕДЬ. См. гололедица.

ОЗЕРА. Водоемы замедленного водообмена, расположенные в углублениях суши (котловинах). Общая площадь О. земного шара составляет свыше 2 млн. км2 (около 1,4% суши).

ОЗЕРА АККУМУЛЯТИВНЫЕ. Озера, располагающиеся во впадинах, образованных неравномерным распределением по земной поверхности продуктов разрушения горных пород в результате деятельности ледника, ветра, текущей воды и пр. Разделяются на моренные, дюновые и пр.

ОЗЕРА АНТРОПОГЕННЫЕ. См. классификация озерных котловин.

ОЗЕРА БЕССТОЧНЫЕ. Озера, не имеющие поверхностного или подземного стока и расходующие поступающую в них воду на испарение; в силу сложности установления факта наличия или отсутствия подземного стока обычно к категории О. Б. относят все озера, не имеющие поверхностного стока.

ОЗЕРА БИОГЕННЫЕ. См. озера меромиктические.

ОЗЕРА ВУЛКАНИЧЕСКИЕ. Озера, располагающиеся в кратерах потухших вулканов (кратерные озера) или в понижениях застывшей лавы (кальдерные озера), либо в долине реки вследствие перегораживания ее потоком лавы.

ОЗЕРА ГИДРОГЕННЫЕ. См. классификация озерных котловин.

ОЗЕРА ГЛЯЦИОГЕННЫЕ. См. классификация озерных котловин.

ОЗЕРА ДЕФЛЯЦИОННЫЕ. См. классификация озерных котловин.

ОЗЕРА ЗАВАЛЬНЫЕ. Озера, возникшие в результате горных обвалов. Относятся к категории плотинных озер.

ОЗЕРА КАРОВЫЕ. Высокогорные озера, вместилищем которых являются кары. См. кар.

ОЗЕРА КАРСТОВЫЕ. Озера, возникающие в результате заполнения водой карстовых воронок.

ОЗЕРА КРАТЕРНЫЕ. Озера, располагающиеся в кратерах вулканов. Отличаются небольшими размерами, круглой формой плановых очертаний, слабо расчлененной береговой линией.

ОЗЕРА КРЕНОГЕННЫЕ. См. озера меромиктические.

ОЗЕРА ЛЕДНИКОВЫЕ. Озера, возникшие в углублениях, связанных с деятельностью ледников (например, многочисленные озера Скандинавии). Среди О. л. различают моренные и карстовые.

ОЗЕРА МЕРОМИКТИЧЕСКИЕ. Озера, характеризующиеся расслоением водной массы на два, практически не перемешивающихся между собой слоя. Нижний слой с водой повышенной плотности выступает как бы в форме жидкого дна для поверхностного слоя. Различие плотностей верхнего и нижнего слоев определяется количеством содержащихся в них минеральных веществ. Нижний слой называют монимолимнионом, верхний — миксолимнионом, пограничный — хемоклином, или слоем химического скачка.

В зависимости от условий формирования нижнего слоя О. м. разделяются на эктогенные, креногенные и биогренные.

Эктогенными называют озера, в которых нижний более плотный слой сформировался в результате проникновения в озеро морской воды; креногенными называют озера, у которых повышенная плотность монимолимниона обусловлена притоком подземных вод высокой минерализации. В биогенных озерах повышение плотности воды нижнего слоя происходит в результате постепенного накопления в придонном слое продуктов разложения органического вещества.

Для О. м. характерно уменьшение содержания кислорода от поверхности до полного исчезновения в хемоклине или несколько глубже. Содержание сероводорода в О. м., наоборот, увеличивается по поверхности ко дну. О. м. характеризуются большой устойчивостью масс воды.

ОЗЕРА МЕРТВЫЕ. Озера, полностью заросшие водорослями, в которых отсутствуют водные организмы.

ОЗЕРА МОРЕННЫЕ. Озера, расположенные во впадинах, возникающих в результате неравномерного распределения ледниковой морены.

ОЗЕРА ОРГАНОГЕННЫЕ. См. классификация озерных котловин.

ОЗЕРА ПЛЁСОВЫЕ. Разобщенные плёсы пересыхающих рек; распространены в районах недостаточного увлажнения.

ОЗЕРА ПЛОТИННЫЕ. Озера, образующиеся в результате перекрытия долины в каком-либо месте обвалом, ледником, выносами наносов и т. п. В эту группу входят искусственные озера-водохранилища.

ОЗЕРА ПОДЛЕДНЫЕ. Скопления воды во впадинах коренного ложа под ледниками, возникающие в ре зультате таяния льда за счет геотер мического потока тепла и тепла тре ния при движении. Отток воды из та ких озер затруднен из-за примерза ния ледника к ложу по периферии озер, малых уклонов ложа и малых скоростей движения льда. Особенно крупные П. о. существуют в цен тральных наиболее мощных частях крупных ледниковых покровов, в частности, в Антарктиде. Крупное П. о. пло щадью не менее 8000 км2 оконтурено в районе станции Восток. Прямым доказательством существования та ких озер можно считать появление жидкой воды в скважине на станции Бэрд (Зап. Антарктида), достигшей коренного ложа на глубине 2083 м.

ОЗЕРА ПОЙМЕННЫЕ. Замкнутые водоемы, располагающиеся в пределах поймы реки и представляющие собой отчленившиеся от основного русла рукава и протоки; характеризуются обычно продолговатой извилистой формой.

Син. озера-старицы.

ОЗЕРА ПРЕСНЫЕ. Озера с соленостью воды менее 0,5‰.

ОЗЕРА ПРОСАДОЧНЫЕ. Озера, расположенные в понижениях рельефа, возникающих при оседании почвогрунта, происходящем в результате вымывания водой некоторых солей и ослабления цементации почвы.

Син. озера суффозионные.

ОЗЕРА РЕЧНЫЕ. Озера, имеющие приток и сток.

ОЗЕРА СОЛЕНЫЕ. Озера с соленостью воды 10–47‰.

ОЗЕРА СОЛОНОВАТЫЕ. Озера с соленостью воды 0,5–16‰.

ОЗЕРА СТОЧНЫЕ. Озера, получающие воду ключей и атмосферных осадков и имеющие сток.

ОЗЕРА ТЕКТОНИЧЕСКИЕ. Озера, образовавшиеся в результате сдвигов и разломов в земной коре (Байкал, Телецкое, Танганьика и др.).

ОЗЕРА ТЕРМОКАРСТОВЫЕ. Озера, возникающие при заполнении водой углублений на поверхности земли, образующихся в областях развития вечной мерзлоты вследствие таяния подземных пластов и линз льда.

ОЗЕРА УСТЬЕВЫЕ. Озера, имеющие приток, но лишенные стока.

ОЗЕРА ЭВТРОФНЫЕ. Неглубокие (до 15 м) равнинные озера с высокой биологической продуктивностью.

ОЗЕРА ЭКТОГЕННЫЕ. См. озера меромиктические.

ОЗЕРА ЭОЛОВЫЕ. См. классификация озерных котловин.

ОЗЕРНАЯ КОТЛОВИНА. Углубление земной поверхности, служащее вместилищем озерной воды. Иногда применяется менее распространенный термин — озерная ванна. Часть О. к., заполненная водой до высоты максимального подъема уровня, называется озерным ложем, или озерной чашей.

В О. к. различают береговую и глубинную области. Береговая область включает береговой склон, побережье (литораль) и береговую отмель (сублитораль). Береговая область простирается до тех глубин, где еще прослеживается влияние волн на дно водоема. Побережье (литораль) располагается от зоны заплеска волн до глубины проникновения растительности или лучей света. Береговая отмель (сублитораль) располагается от нижней границы побережья до глубин, на которых затухает воздействие волн на дно водоема. Береговая отмель заканчивается подводным откосом, являющимся границей между склоном и дном чаши озера. Дно чаши озера ниже береговой отмели носит название профундаль.

О. к. возникают под действием как внутренних (эндогенных), так и развивающихся на поверхности земли (экзогенных) процессов, а также в результате хозяйственной деятельности человека. Под влиянием эндогенных процессов образуются тектонические и вулканические котловины. Из экзогенных факторов в образовании О. К. деятельное участие принимает вода, лед и ветер, под действием которых образуются эрозионные, провальные, аккумулятивные, эоловые и плотинные типы котловин. Плотинного типа котловины создаются и в результате хозяйственной деятельности. Существует и ряд других классификация О. к., в частности, исходя из их формы. В этом случае различают О. к. плотинные, котловинные и смешанные. Плотинные О. к. в свою очередь делятся на речные, долинные и прибрежные (лагуны и лиманы); среди котловинных различают: моренные, каровые, карстовые, термокарстовые, дефляционные и тектонические.

См. также классификация озерных котловин.

ОЗЕРНАЯ РУДА. Скопления бурого железняка (водная окись железа FeO3 * Н2О) на дне озера, представленные в форме зерен и иных относительно округлых образований.

ОЗЕРНОЕ ЛОЖЕ. См. озерная котловина.

ОЗЕРНОСТЬ ВОДОСБОРА. Наличие озер на водосборе, количественно характеризуемое площадью зеркала озер и других водоемов на водосборе реки. Эту площадь, выраженную в относительных величинах — в долях или процентах от всей площади водосбора, называют коэффициентом озерности (fоз).

ОЗЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. Отложения разнообразных минеральных и органических частиц, накапливающиеся с течением времени на дне и склонах котловин водоемов (озер, прудов, водохранилищ) и достигающие более или менее значительной толщи; поверхность этих отложений образует современный рельеф озерного ложа. О. О. формируются в результате поступления в водоем речных и эоловых наносов и продуктов абразии (разрушения) берегов (терригенные отложения), накопления продуктов химических реакций (хемогенные отложения), отложения остатков отмирающих живых организмов (биогенные отложения). Биогенные отложения подразделяются на: 1) минеральные остатки отмерших организмов и 2) органические вещества. Компоненты О. о., поступающие в водоем извне, называются аллохтонными, а образующиеся в самом водоеме — автохтонными (аухтонными).

Син. донные отложения.

ОЗЕРНЫЙ БРИЗ. Ветер, подобный морскому бризу, но более слабый, дующий с поверхности большого озера в сторону берега в дневные часы. В ночное время заменяется береговым бризом. Такие бризы наблюдаются на Онежском и Ладожском озерах, на оз. Севан, на Великих озерах в Северной Америке и пр. См. бризы.

ОЗЕРНЫЙ ЛАНДШАФТ. Закономерно расположенные области наземной поверхности, характеризующиеся количеством озер. О. л. особенно характерен для территорий, наиболее поздно (в геологическом смысле) освободившихся от ледникового покрова. Многочисленные впадины, выпаханные ледником или образованные отложениями морен, заполненные водой, в этом случае и образовали характерный О. л. Известен О. л. и другого происхождения, например термокарстовый, распространенный на равнинах севера Сибири.

ОЗЕРНЫЙ ЭФФЕКТ. Влияние озера на условия погоды и климата на берегах и на некотором расстоянии от берегов в направлении преобладающих ветров.

ОЗЕРО. Естественный водоем, представляющий собой заполненное водой углубление в земной поверхности с выработанным воздействием ветрового волнения и течений, профилем береговой зоны и замедленным водообменом.

ОЗЕРОВЕДЕНИЕ. Понятие, часто употребляемое как синоним термину гидрология озер. Однако такое толкование этого термина не является общепринятым и иногда под О. понимают совокупность научных дисциплин, изучающих озера и водохранилища как в отношении гидрологического режима, так и их биологических особенностей.

ОЗЕРО ХОЛОДА. 1. Холодная воздушная масса на том или ином уровне в свободной атмосфере, со всех сторон окруженная теплым воздухом, изолированная от основного массива холодного воздуха. О. х. возникает при отсечении языка холода, проникшего далеко в низкие широты, теплыми воздушными массами.

2. Холодный воздух в приземном слое, занимающий впадину в рельефе местности.

ОЗОН (О3). Так называемая аллотропическая форма молекулярного кислорода с молекулой из трех атомов. Бесцветный газ с характерным острым запахом. Молекулярный вес О. — 48. Сильный окислитель.

У земной поверхности О. содержится в незначительных количествах (около 2*10–8% по объему). Намного больше его концентрации в стратосфере между 10 и 50 км (в озоносфере). Средняя концентрация здесь порядка 4*10–7 г*м–3. Максимальная концентрация наблюдается на высотах 20–25 км с резким убыванием вверх и вниз.

О. в атмосфере называют еще атмосферным озоном, О. в озоносфере — верхним озоном. Обладает сильными полосами поглощения жесткого ультрафиолетового излучения Солнца, губительно действующего на живые организмы.

ОЗОННАЯ ДЫРА. Термин, вошедший в употребление в начале 70-х годов ХХ столетия в связи с резким уменьшением общего содержания озона. Считается, что ряд хлорфторуглеродов и других озоноразрушающих соединений, являющихся довольно устойчивыми, поднимаясь в стратосферу, расщепляется и вступает в фотохимические реакции с озоном. При этом распадается озона больше, чем его образуется вновь под действием ультрафиолетового излучения. В настоящее время ведется непрерывное слежение за состоянием озонного слоя. Принят ряд международных соглашений, запрещающих использовать озоноразрушающие вещества и рекомендующие использовать альтернативные технологии.

ОЗОННАЯ ТЕНЬ. Область пространства, экранированная озоносферой от ультрафиолетовой радиации, поглощаемой озоном настолько, что для данной длины волны интенсивность радиации, прошедшей озоносферу, становится равной только 1% от интенсивности вошедшей радиации. При направлении лучей, касательном по отношению к озоносфере, достаточно самого верхнего слоя озоносферы на высоте около 50 км, чтобы интенсивность радиации длин волн от 215 до 290 нм упала до 1%. Этим и определяется граница озонной тени для указанных длин волн.

ОЗОНИД. Продукт присоединения озона к молекуле углеводорода. Непрочное химическое соединение. В процессе распада и в цепи дальнейших превращений дает формальдегид, воду, метанол, метан, окись и двуокись углерода и другие вещества, из которых в процессе дальнейших превращений образуется органический вторичный аэрозоль.

Син. мольозонид.

ОЗОННЫЙ ЗОНД. Устройство, поднимаемое на шаре-зонде для измерений, из которых можно определить вертикальное распределение озона в атмосфере.

ОЗОННЫЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР, спектрофотометр Добсона. Прибор, используемый для определения содержания атмосферного озона посредством измерения солнечной ультрафиолетовой радиации, поглощаемой этим газом.

ОЗОННЫЙ ЩИТ. Слой стратосферного озона как экран, защищающий жизнь на поверхности Земли от избытка вредной для нее ультрафиолетовой радиации Солнца.

ОЗОНОМЕТР. Прибор для определения общего содержания озона в атмосфере. Универсальный озонометр М–83, выпускаемый в России, предназначен для измерения общего содержания атмосферного озона с земной поверхности по прямому солнечному свету, по рассеянному свету в зените и по свету луны. Определения основаны на измерении и сравнении интенсивности ультрафиолетового излучения в различных участках спектра: в полосе поглощения озона (220–330 нм) и вне ее. Известны другие конструкции озонометров, из которых наиболее известной является О. Добсона.

ОЗОНОМЕТРИЯ. Определение содержания озона в атмосфере путем измерения поглощения озона в различных участках спектра, главным образом в ультрафиолетовой области.

ОЗОНОСФЕРА. Слой атмосферы между 10 и 50 км, отличающийся повышенной концентрацией озона; практически совпадает со стратосферой. Именно реакциями образования и диссоциации молекул озона при поглощении ультрафиолетовой радиации наименьших длин волн объясняются высокие температуры в верхней части О. Однако максимум содержания озона в О. приходится на слой 20–25 км, где диссоциация озона мала. Здесь плотность озона в 10 раз больше, чем у земной поверхности; однако и при этом на миллион молекул кислорода здесь приходится около одной молекулы озона. Иногда именно этот последний слой с максимальным содержанием озона обозначается как О.

ОКЕАН. Часть Мирового океана, которая, будучи в большей или меньшей степени ограничена материками, обладает более или менее самостоятельной системой циркуляции, определяющей климатические условия, самостоятельной системой поверхностных и глубинных течений и вследствие этого независимыми горизонтальным и вертикальным распределениями температуры и солености воды.

ОКЕАНИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ. Одна из областей пониженного давления во внетропических широтах над океанами, обнаруживаемых на климатологических картах как центры действия атмосферы. В северном полушарии две субполярные О. д. — исландская и алеутская, в южном полушарии — пояс низкого давления в субантарктических широтах. О. д. являются статистическим результатом увеличенной повторяемости глубоких циклонов в определенных районах Земли. Зимой они глубже, чем летом. Термин можно применить и к соответствующим реальным образованиям над океанами, отражающимся на синоптических картах.

ОКЕАНИЧЕСКАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА. Горизонтальное движение воды океана под воздействием давления, оказываемого ветром на ее поверхность.

ОКЕАНИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ. См. морские течения.

ОКЕАНИЧЕСКИЙ КЛИМАТ. См. морской климат.

ОКЕАНИЧЕСКОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ СУДНО. См. корабль погоды.

ОКЕАНИЧНОСТЬ. Свойство климата, противоположное континентальности: степень, в которой климат данного места испытывает влияние моря.

ОКЕАНОГРАФИЯ. 1. Синоним океанологии (ранее, до появления термина «океанология», термин О. являлся единственным, обозначавшим науку о Мировом океане и всех происходящих в нем процессах).

ОКЕАНОЛОГИЯ. Наука о Мировом океане как части гидросферы, изучающая происходящие в Мировом океане физические, химические, геологические и биологические процессы и явления, расчленение Мирового океана на водные массы, подразделение его на районы и т. д. Отдельные отрасли О. иногда рассматриваются как самостоятельные дисциплины — океанография, физика моря, химия моря, геология моря, биология моря.

Син. мореведение. (Устар.)

ОКИСЕЛ. Соединение химического элемента с кислородом. В зависимости от количества присоединенного кислорода в возрастающем порядке О. обозначаются терминами: закись, окись, перекись.

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ. Производительность установок для биохимической очистки сточных вод, выражаемая в снижении за сутки биологического потребления кислорода (БПК) на 1 м3 объема сооружения.

ОКИСЬ АЗОТА (NO). Бесцветный газ, возникающий в атмосфере при высоких температурах — при грозовых разрядах или в высших слоях.

ОКИСЬ УГЛЕРОДА (СО). Бесцветный газ с плотностью по отношению к воздуху 0,9672. Образуется при неполном сгорании углерода или при восстановлении углеродом СО2. В заметных количествах, порядка тысячных долей процента, содержится в воздухе больших городов; в выхлопных газах моторов автомашин 4–7% по объему (в отдельных случаях до 12%). Ядовит (соединяется с гемоглобином крови).

ОККЛЮДИРОВАНИЕ ЦИКЛОНА. См. окклюзия циклона.

ОККЛЮДИРОВАННЫЙ ЦИКЛОН. Фронтальный циклон в заключительной стадии развития, возникший в результате процесса окклюзии, — сравнительно малоподвижная высокая барическая система с крутым наклоном оси. См. еще внетропический циклон.

ОККЛЮЗИЯ. 1. Окклюдирование циклона, процесс перехода фронтального циклона из стадии молодого циклона с теплым сектором у поверхности земли в последующую заключительную стадию — окклюдированного циклона. О. состоит в смыкании холодного фронта циклона с медленнее движущимся теплым фронтом. При этом теплый сектор у поверхности земли ликвидируется, а теплый воздух все более вытесняется холодным воздухом в верхние слои тропосферы. С О. связано возрастание вертикальной мощности циклона (из среднего он становится высоким), уменьшение скорости его поступательного движения и последующее затухание вследствие ликвидации температурных контрастов и уменьшения лабильной энергии. См. внетропический циклон, фронт окклюзии.

ОКНА НА БОЛОТАХ. Небольшие участки на поверхности болота с открытой водной поверхностью или прикрытие тонким слоем сплавины; характерны для болот, возникших в результате зарастания озер.

ОКОЛОГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДУГА. Одно из явлений гало: светлая окрашенная дуга (красный цвет сверху), простирающаяся примерно на четверть окружности параллельно горизонту и лежащая примерно на 46° ниже солнца. Вызывается преломлением света, входящего в ледяные кристаллы (призмы, пластинки) через боковые вертикальные грани и выходящего через горизонтальные основания. Для возникновения О. д. кристаллы должны падать так, чтобы их главные оси были вертикальными. Высота солнца должна при этом превышать 58°.

ОКОЛОЗЕМНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. Область вокруг Земли, физические характеристики которой отличаются от характеристик собственно межпланетного пространства в связи с влиянием Земли. К этим физическим характеристикам относятся концентрация заряженных и нейтральных частиц, их энергия и химический состав, плотность твердого вещества, магнитное и электрическое поля. Протяжение О. к. п. над освещенной стороной Земли в направлении на Солнце 10–12 земных радиусов, а над ночной стороной, по-видимому, превышает расстояние до орбиты Луны.

Из понятия О. к. п. исключается атмосфера или, по крайней мере, тропосфера, стратосфера и мезосфера.

Син. околоземное пространство.

ОКОЛОПОЛЯРНЫЙ ВИХРЬ. См. полярный вихрь.

ОКОЛОСОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ. Рассеянная радиация, поступающая от участка неба около солнечного диска. См. околосолнечный ореол.

ОКОЛОСОЛНЕЧНЫЙ ОРЕОЛ. Светлое кольцо в непосредственной близости от солнечного диска; яркость его тем сильнее, чем больше помутнение атмосферы. Интенсивность рассеянного света в области О. о. может служить показателем мутности атмосферы. О. о. вносит погрешности в актинометрические измерения, доходящие при ясном небе до 3,5%, при высокой облачности — до 15%, так как на приемную часть актинометра, наряду с прямыми солнечными лучами, поступает интенсивная рассеянная радиация О. о.

Син. околосолнечное сияние, ореол.

ОКРУГЛЕНИЕ. Отбрасывание от числа, выражающего ту или иную величину в виде десятичной дроби, десятичных знаков, начиная с какого-либо из них в зависимости от требуемой точности. Так, значение ускорения силы тяжести g при стандартных условиях можно принять равным 9,80665 м*с–2, но можно принять его и 9,8 м*с–2, если нет необходимости в большей точности. В случае если первый отбрасываемый знак больше 5, к последнему оставляемому знаку прибавляется единица. Так, при выражении g с точностью до двух десятичных знаков следует написать 9,81 м*с–2. Если же первый отбрасываемый знак равен 5, то к последнему оставляемому знаку прибавляется единица только в том случае, если полученное в результате число будет четным.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Совокупность всех материальных тел, сил и явлений природы, ее вещество и пространство, любая деятельность человека, находящаяся в непосредственном контакте с живыми организмами, совокупность абиотической, биотической и социальной сред, совместно, оказывающих влияние на человека и его деятельность. О. с. не тождественна понятию окружающей природной среды, она включает ее.

Син. среда обитания.

ОКСИДЫ АЗОТА. Газообразный моноксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Объединяются общей формулой NOх . Образуются при всех процессах горения в результате соединения азота и кислорода воздуха.

М. а. (NO) — бесцветный газ, на воздухе немедленно окисляется до NO2. Д. а. (NO2) — красно-бурый газ с неприятным запахом, сильно действующий на слизистые оболочки.

Под воздействием солнечного света О. а. образуют опасные фотооксиданты, к которым принадлежат озон и пероксиацетилнитрат.

Из NO2 может образоваться азотная кислота, на долю которой приходится до 1/3 от суммы кислот, участвующих в образовании кислотных дождей, а через них — в закислении почв, водоемов и в неблагоприятном воздействии на растительность.

ОКСИДЫ СЕРЫ. Газы, образующиеся при реакции серы, содержащейся в горючих ископаемых (нефть и уголь), с кислородом воздуха.

При сжигании ископаемого топлива возникает преимущественно диоксид серы (SO2) и в малых количествах триоксид серы (SO3). Соединяясь с влагой воздуха, Д. с. и Т. с. образуют кислоты, которые, наряду с азотными кислотами, негативно влияют на биосферу.

ОКТАНТ. 1. Восьмая часть окружности горизонта. При определении направления ветра можно сказать: ветер северного О., ветер северовосточного О. и т. д. Говорят, напр., и об О. с наибольшей повторяемостью ветра и т. д.

2. Восьмая часть поверхности земного шара. В каждом полушарии 4 О.: от 0 до 90° и от 90 до 180° в. д. и з. д.

ОЛЕДЕНЕЛАЯ СНЕЖИНКА. Форма снежных кристаллов: бесформенный комочек оледенелого снега, иногда с наросшими на нем иглами.

ОЛЕДЕНЕНИЕ. 1. Совокупность длительно существующих природных льдов на Земле.

2. Процесс накапливания всех видов природных льдов, наступление ледников на сушу в ледниковые периоды. О. неоднократно имели место в истории Земли. Последнее (Вюрмское) О. было в четвертичном периоде в северном полушарии (от 70 до 11 тыс. лет назад). В периоды О. условия существования основных видов биологического разнообразия на Земле крайне ограничены или исключены.

ОЛИГОТРОФНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Растительность, малотребовательная к содержанию питательных веществ в почве. Распространена на верховых болотах; к ней относятся: сосна и замещающая ее на болотах Сибири лиственница, из травянистых растений — некоторые виды пушицы, шейхцерия; из моховых — большинство видов сфагновых мхов, которые в основном и определяют весь облик верхового болота. К О. р. относятся некоторые виды лишайников и так называемые болотные кустарнички — воронка, кассандра, подбел, клюква и, наконец, ряд кустарничков, способных расти как на минеральных почвах, так и на верховых болотах — багульник, вереск, белоус.

ОЛИГОТРОФНОЕ ОЗЕРО. Глубокое озеро, бедное растительным планктоном и питательными веществами для него, с малой минерализацией воды (кроме кальция) и равномерным распределением кислорода летом и зимой.

ОМ (Ом). Единица электрического напряжения в Международной системе единиц (СИ). Сопротивление проводника, между концами которого при силе тока 1 А возникает напряжение 1 В.

ОМБРОГРАФ. Самопишущий дождемер. (Устар.)

ОМИЧЕСКИЙ ТОК. Ток, сила которого пропорциональна напряжению поля, т. е. подчиняется закону Ома.

ОММЕТР. Прибор для определения электрического сопротивления.

ОНГСТРЕМА ФОРМУЛА. Имеет вид

![]()

для безоблачного неба, где ?– относительный коэффициент излучения земной поверхности, e — упругость водяного пара вблизи земной поверхности, A, b и C — эмпирически определяемые константы с наиболее часто применяемыми значениями: 0,180, 0,260 и 0,126 (если e в мм)

ОПАЛЕСЦИРУЮЩЕЕ ПОМУТНЕНИЕ. Помутнение воздуха, выражающееся в голубоватой окраске отдаленных предметов и оранжевой окраске проходящего света, при котором дальность видимости остается, однако, очень большой. Вызывается рассеянием света молекулами воздуха, а также коллоидными примесями (пылью и зачаточными капельками), размеры которых соизмеримы с длинами волн света. Дальность видимости в идеальной атмосфере до 900 км; при более сильных степенях О. п., обусловленных содержанием коллоидных частичек, она не менее 10–20 км. При наличии в воздухе более крупных пылинок или капелек дальность видимости бывает меньше, помутнение принимает сероватую окраску и называется дымкой. Наиболее слабое О. п. наблюдается в арктическом воздухе, наиболее сильное — в тропическом.

Син. опалесцирующая мутность.

ОПАСНАЯ ПОЛОВИНА. Половина тропического циклона, расположенная справа от направления его движения в северном полушарии и слева в южном. Ветры здесь особенно сильны и относят судно в переднюю часть возмущения.

Син. опасный полукруг.

ОПАСНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. Атмосферные явления, при наступлении которых необходимо принимать специальные меры для предотвращения серьезного ущерба в тех или иных отраслях народного хозяйства. Это: плохая видимость, низкая облачность, сильный ветер, гололед и большое отложение изморози, метель, ливень при большом количестве осадков за час, дождь при суточной сумме осадков, превышающей установленный предел, шквал, смерч, гроза, град, ледяной дождь, закрытие вершин гор, сопок и перевалов облаками и дымкой. Для О. м. я. устанавливаются критические значения интенсивности; при достижении или превышении этих значений метеорологическая станция дает установленную информацию об О. м. я.

ОПАСНЫЙ ПОЛУКРУГ. См. опасная половина.

ОПЕРАТИВНАЯ ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ. Численная модель, применяемая для оперативного ежедневного прогноза погоды (в отличие от исследуемой и проверяемой модели или применяемой для численного моделирования явлений).

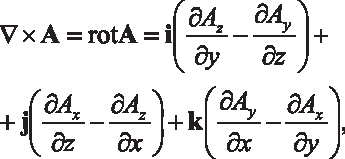

ОПЕРАТОР. Символически записанная совокупность действий, посредством которых из одной функции можно получить другую. Так, напр., О. дифференцированная d/dx. Операторы бывают скалярные, векторные, тензорные.

ОПЕРАТОР ГАМИЛЬТОНА (?). Набла — символ, который можно рассматривать как вектор

![]()

![]()

![]()

![]()

с проекциями на оси координат, равными ?/?x, ?/?y, ?/?z.

Произведение О. г. на скаляр –А есть градиент скаляра А, т. е. вектор

![]()

с проекциями –?A/?x, –?A/?y, –?A/?z на оси координат.

Скалярное произведение О. г. на вектор А есть дивергенция вектора А, т. е. скаляр

![]()

![]() .

.

![]()

Наконец, векторное произведение О. г. на вектор А есть вихрь вектора А, т. е. вектор

проекциями которого на оси координат являются величины, стоящие в скобках.

ОПЕРАТОР ЛАПЛАСА. См. лапласиан.

ОПЕРАТОР ЭЙЛЕРА. Математический символ индивидуальной производной, которая связана с локальной и конвективной производными соотношением

![]() , или в координатной форме

, или в координатной форме

![]() .

.

![]()

ОПЕРЕНИЕ (СТРЕЛКИ ВЕТРА). Штрихи на стрелке, указывающей направление ветра на синоптической карте; их число указывает силу (скорость) ветра.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. Иногда употребляется как синоним климатографии. Описание климата Земли и ее отдельных регионов.

ОПЛЫВИНА. Перемещение по склонам или крутым коротким долинам глинистых, песчано-глинистых или лёссовых грунтов, часто со значительным включением обломочного материала, происходящее под действием силы тяжести. О. возникают в результате разжижения скоплений грунтов дождевой, снеговой или грунтовой водой до пластического состояния.

См. осыпь, оползень.

ОПОЛЗЕНЬ. Скользящее смещение по уклону под действием силы тяжести масс грунта. О. часто формируют склоны речных, озерных или морских террас. Возникают преимущественно на участках, сложенных чередующими водоупорными (глинистыми) и водоносными породами, когда сила тяжести накапливающихся на склонах продуктов разрушения горных пород, обычно в условиях смачивания поверхности скольжения, преодолевает силы сцепления грунта. Иногда О. возникают в результате подмывания склонов рекой или морем.

По глубине залегания поверхности скольжения различают: 1) поверхностные — не глубже 1 м (оплывины, сплывы); 2) мелкие — до 5 м; 3) глубокие — до 20 м; 4) очень глубокие — глубже 20 м.

ОПОРНАЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ. Сеть станций и постов, размещенных на реках, озерах, водохранилищах и болотах в соответствии с определенными научными принципами. Правильно построенная О. г. с. позволяет путем выборочного изучения режима отдельных водных объектов и обобщения материалов наблюдений получить выводы о режиме водных объектов на всей изучаемой территории. О. г. с. находится в ведении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и работает по издаваемым ей программам, инструкциям и руководствам. В дополнение к О. г. с. может создаваться сеть станций и постов для решения частных задач, возникающих при разработке и осуществлении различных водохозяйственных мероприятий. Эта специальная сеть находится в ведении министерств и ведомств, осуществляющих эти водохозяйственные мероприятия.

ОПОРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. Метеорологическая станция, имеющая длинный и однородный ряд наблюдений, дающий надежные климатические нормы. Наблюдения такой станции можно использовать для приведения коротких или неполных рядов наблюдений на соседних станциях, имеющих сходные географические условия.

ОПРАВДЫВАЕМОСТЬ ПРОГНОЗОВ. Степень соответствия прогнозов фактическим условиям погоды. Устанавливается путем статистического сопоставления (методом корреляции или иначе) прогнозированных и фактических значений данного метеорологического элемента за большой промежуток времени. Кроме того, можно по условному регламенту определять оправдываемость каждого отдельного прогноза и затем получить среднее значение оправдываемости для совокупности прогнозов (см. оценка прогнозов).

Син. успешность прогнозов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАКА. Определение рода, вида, разновидности, дополнительных характерных особенностей облаков, материнских облаков.

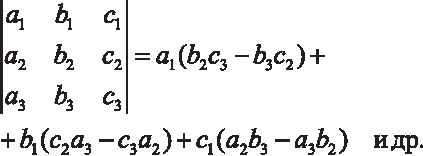

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ. Алгебраическое выражение, определенным образом составленное из n2 чисел.

Определитель второго порядка:

![]()

![]()

![]()

.

Определитель третьего порядка:

Син. детерминант.

ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ ПСИХРОМЕТР. Аспирационный психрометр, снабженный опрокидывающимися термометрами, смонтированными в специальной П-образной раме, допускающей вращение прибора около горизонтальной оси. Применяется при дистанционных наблюдениях влажности, напр. с борта корабля или на нескольких высотах одновременно. При измерениях с О. п. обращаются как с обычным, помещая его в выбранном пункте наблюдений, и только по истечении срока вентиляции опрокидывают прибор с помощью шнура и приближают к наблюдателю, который отсчитывает термометры в опрокинутом положении.

ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ ТЕРМОМЕТР. Термометр для определения температуры воды на глубинах. Капилляр несколько выше резервуара сужен; после сужения он переходит в обычный цилиндрический канал, образуя петлю, и оканчивается расширением. После того как показания термометра установились, его при помощи шнура резко поворачивают резервуаром вверх, вызывая этим отрыв столбика ртути, вошедшей в капилляр в сужении. Длина столбика ртути в капилляре служит мерой температуры. Петля предохраняет от дополнительного попадания ртути из резервуара в капилляр при повышении температуры.

ОПТИКА АТМОСФЕРЫ. См. атмосферная оптика.

ОПТИКА ОБЛАКОВ. Раздел атмосферной оптики, занимающийся изучением оптических свойств облаков.

ОПТИМАЛЬНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ. Линейная относительно исходных данных интерполяция для объективного анализа на основе численного алгоритма, для которой средняя в статистическом смысле квадратическая ошибка минимальна. С помощью О. и. аномалия метеорологической величины X в интересующей нас точке (X'0) выражается в виде линейной комбинации аномалий этой величины в пунктах наблюдений: (X'0):

![]() , где n — число пунктов (станций), pi — весовой множитель, зависящий от расстояния между интересующей нас точкой и пунктом наблюдений.

, где n — число пунктов (станций), pi — весовой множитель, зависящий от расстояния между интересующей нас точкой и пунктом наблюдений.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИЗАЛЛОБАР. Промежуток времени, в котором падение или рост давления в центрах изаллобарических областей наибольшее. Близок к 24 ч.

ОПТИМУМ КЛИМАТИЧЕСКИЙ. Отрезок времени, наиболее благоприятный по климатическим условиям (режим температуры и осадков) для живых организмов. Известен последний климатический оптимум голоцена около 5–8 тыс. лет до н. э. До этого известен микулинский оптимум около 135 тыс. лет назад.