ЛАБИЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ. Сумма потенциальной энергии положения массы воздуха, где интегралы берутся по всей рассматриваемой массе.

![]()

Здесь ? = gz — геопотенциал, Т — абсолютная температура, cv — удельная теплоемкость при постоянном объеме, dm = ?dz — элемент массы.

В атмосферном столбе воздуха с

![]()

| единичным | основанием, простираю | |

|---|---|---|

| щемся от 0 до ?, | ||

| , | ||

![]()

![]()

![]()

где R — газовая постоянная. Учитывая, что удельная теплоемкость при постоянном давлении ср = с v + R, имеем

p0 — давление у поверхности, j – механический эквивалент работы.

Для бесконечного столба атмосферы единичного сечения

,

а Л. э. при развитии атмосферных возмущений переходит в кинетическую энергию.

Син. полная потенциальная энергия.

ЛАБРАДОРСКОЕ ТЕЧЕНИЕ. Холодное океаническое течение, направленное из Баффинова залива к югу через Девисов пролив, а затем к юго-востоку мимо Лабрадора и Ньюфаундленда. Восточнее Ньюфаундлендских отмелей Л. т. сближается с Гольфстримом и направляется параллельно ему к востоку, погружаясь на промежуточные глубины. Скорость 1–2 км*ч–1. Несет морские льды и айсберги.

ЛАВИНА. Масса снега, движущаяся с большой скоростью вниз по горному склону. Л. может сползать по самому склону, нестись в воздухе вдоль склона или совмещать оба вида движения. Л. обладает огромной разрушительной силой, которая создается движением не только большой массы снега, но и воздушной волны, возникающей перед лавиной и называемой лавинным ветром.

ЛАВИННЫЙ ВЕТЕР. Порывы ветра, вызванные сходом лавины или оползня.

ЛАГРАНЖА МЕТОД. Гидродинамический метод анализа движения жидкости, основанный на рассмотрении движения индивидуальных частиц жидкости.

Переменные Лагранжа — координаты частиц в фиксированный (начальный) момент времени и время. Мгновенные координаты частиц являются функциями этих переменных.

ЛАГРАНЖА УРАВНЕНИЯ. Уравнения движения жидкости, в которых в качестве независимых переменных приняты переменные Лагранжа

См. Лагранжа метод.

ЛАГРАНЖЕВО ПОДОБИЕ. Гипотеза в динамике атмосферы, согласно которой в потоке, направленном вдоль оси x, все статистические характеристики турбулентности в плоскости x + const, приведенные к безразмерному виду делением на характерный масштаб длины L(x) и масштаб скорости u(x), одинаковы.

ЛАГРАНЖЕВЫ КООРДИНАТЫ. Система координат, в которой контрольные точки связаны с частицами жидкости. Таким образом, последующие изменения свойств частиц в этой системе представляют изменения в данной индивидуальной частице.

ЛАГУНА. Вытянутый вдоль берега неглубокий естественный водоем с соленой или солоноватой водой, соединяющийся с морем одним или несколькими проливами или отделенный от него баром.

ЛАЗЕР. Прибор, в котором осуществляется генерация мощного монохроматического излучения очень узкой направленности в оптическом диапазоне спектра. Под оптическим диапазоном в данном случае подразумевается излучение в ультрафиолетовом, видимом и ИК диапазонах. См. лидар.

ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ. Дистанционное исследование атмосферы с помощью лазерного локатора, т. е. устройства, аналогичного по принципу действия радиолокатору, но с заменой радиоволн на волны оптического диапазона, испускаемые лазером. Лазерные импульсы, рассеянные в атмосфере газами и аэрозолями, регистрируются приемником лазерного локатора, принося информацию о распределении молекул и аэрозолей. По этой информации можно вычислять высоту, толщину, водность облаков и концентрацию капель в них, положение и состояние слоев аэрозолей. Принципиально возможен также расчет профилей температуры, давления и влажности, а, по переносу аэрозолей, также скорости и направления ветра. Метод находит все большее применение в различных гидрометеорологических задачах.

ЛАЗЕРНЫЙ ЛОКАТОР. См. лазерная локация.

Син. лидар.

ЛАЗЕРНЫЙ ОБЛАКОМЕР. Метеорологический прибор, показывающий высоту нижней границы облака ночью и днем посредством измерения времени, прошедшего между импульсами выпущенного лазерного луча и его импульсами, вернувшимися от отражающего облачного покрова.

ЛАМБЕРТА ЗАКОН. Закон ослабления параллельного пучка лучей радиации при прохождении ею мутной среды (поглощающей или рассеивающей, или то и другое вместе). Относится к монохроматической радиации, но применим и к интегральному потоку радиации в определенном интервале длин волн, причем за коэффициент ослабления принимается в этом случае взвешенное среднее из коэффициентов ослабления для разных длин волн. В применении к солнечной радиации в атмосфере Л. з. пишется:

![]() , где i — интенсивность (плотность потока) радиации у земной поверхности (или на интересующем нас уровне в атмосфере), i0 — то же на границе атмосферы (солнечная постоянная), а — объемный коэффициент ослабления, ? — плотность воздуха, ds — элемент пути луча сквозь атмосферу, m — масса атмосферы (во втором значении). Подставляя е–а = р, где р — коэффициент прозрачности (осредненный для интегральной радиации), получаем закон Бугера:

, где i — интенсивность (плотность потока) радиации у земной поверхности (или на интересующем нас уровне в атмосфере), i0 — то же на границе атмосферы (солнечная постоянная), а — объемный коэффициент ослабления, ? — плотность воздуха, ds — элемент пути луча сквозь атмосферу, m — масса атмосферы (во втором значении). Подставляя е–а = р, где р — коэффициент прозрачности (осредненный для интегральной радиации), получаем закон Бугера:

i = i0 pm ,

или, при зенитном расстоянии солнца не более 60°, i = i0 psec z. При z более 60° р определяется по таблицам Бемпорада с учетом кривизны атмосферы.

Син. закон Бугера — Ламберта.

Кроме того соотношение между величинами потоков радиации, приходящей на нормальную (i) и наклонную (i') к лучу поверхности (закон косинусов). В метеорологии наибольшее значение имеет поток радиации на горизонтальную поверхность, называемый также инсоляцией. При этом i' = i sin h или i' = i*cos z, где h — высота солнца, z — его зенитное расстояние.

ЛАМБЕРТА ФОРМУЛА. См. Ламберта закон.

ЛАМЕЛЛАРНЫЙ ВЕКТОР. Вектор, который может быть представлен как градиент некоторого скаляра. Поле Л. в. безвихревое.

ЛАМИНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Движение жидкости (газа, воздуха) при отсутствии турбулентности, характеризующееся тем, что все частицы достаточно тонкого слоя движутся с одинаковой скоростью, вследствие чего струи жидкости, если бы они были видимы, представлялись бы твердыми стержнями. Жидкость при этом как бы разбивается на слои, скользящие друг по другу. При переходе от одного слоя к другому скорость в случае Л. д. изменяется постепенно и непрерывно в результате молекулярной вязкости. Ср. турбулентное движение.

Син. ламинарное течение.

ЛАМИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ПОДСЛОЙ. См. вязкий подслой.

Син. ламинарный подслой, ламинарный пограничный слой.

ЛАМПОВЫЙ ЭЛЕКТРОМЕТР. Электрометр с применением электронных ламп для усиления электрических напряжений.

ЛАНГЛЕЙ. Единица энергии на единицу площади, употребляемая в актинометрии; именно — 1 ланглей = = 1 кал*см–2. Поток радиации выражается в ланглеях за единицу времени; последняя может быть минутой, сутками, годом и пр.

ЛАНДСАТ. Технологический спутник для изучения природных ресурсов Земли — ERTS.

ЛАНДШАФТ. Участок земной поверхности, качественно отличный от других участков, обладающий естественными границами и представляющий целостную и взаимно обусловленную, т. е. закономерную, совокупность предметов и явлений. Ландшафты и их объединения суть основные объекты исследования региональной физической географии.

ЛАНДШАФТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ. В современном понимании Л. г. есть конкретная территория, однородная по своему происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, однообразным сочетанием гидрометеорологических условий, почв, биоценозов и закономерным набором морфологических частей — фаций и урочищ.

Некоторые географы отмечают в качестве существенного критерия Л. г. его однородность и неделимость как в зональном, так и в азональном аспектах.

Л. г. могут быть выделены не только на суше, но и в Мировом океане.

Изучение Л. г. необходимо для разработки научных основ рационального использования природных ресурсов и охраны природы.

ЛАНДШАФТНЫЕ КАРТЫ. Карты, отображающие закономерности размещения географических комплексов и их пространственную структуру.

ЛАНДШАФТНЫЕ СНЕГОМЕРНЫЕ СЪЕМКИ. Снегомерные съемки, проводимые в пределах площадей достаточно однородных в отношении растительности, расчлененности рельефа, уклонов и других условий, определяющих закономерность распределения снега на водосборах. Съемки производятся по маршрутам длиной 1–2 км, прокладываемым в пределах какого-либо ландшафта (поля, леса и кустарника, оврагов, русел рек и балок). Измерения высоты снега производятся через 10–20 м, плотности снега — через 100–200 м.

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ. Раздел физической географии, изучающий природные территориальные комплексы как структурные части географической оболочки Земли.

Ядром ландшафтоведения является учение о ландшафтах географических (см.).

ЛАНЖЕВЕНА ИОНЫ. Группа атмосферных ионов, относящаяся к группе тяжелых ионов. Л. и. имеют радиус

2,5*10–6 см ? r ? 5,6*10–6 см.

Их подвижность лежит в интервале 2,5*10–8 м2*с–1В–1 ~ 1*10–7 м2*с–1В–1.

ЛАПЛАСА ЗАКОН. Установленная П. Лапласом зависимость капиллярного давления Р? от средней кривизны ? поверхности раздела граничащих фаз (например, воды и воздуха в капилляре) и поверхностного натяжения ?. Согласно этому закону, Р? = ?*?.

ЛАПЛАСА — РЮЛЬМАНА ФОРМУЛА. Барометрическая формула в наиболее полном виде, с учетом изменений силы тяжести с высотой и широтой и влажность воздуха.

ЛАПЛАСА УРАВНЕНИЕ. Дифференциальное уравнение в частных производных вида

![]() , где x, y, z — независимые переменные, а u(х, y, z) — искомая функция.

, где x, y, z — независимые переменные, а u(х, y, z) — искомая функция.

К уравнению Лапласа приводят ряд задач физики, в том числе и физики атмосферы, и механики.

Уравнению Лапласа удовлетворяют температура при стационарных процессах, потенциал электростатического поля в точках пространства, свободных от зарядов, потенциал поля тяготения в области, не содержащей притягивающих масс, и др.

ЛАПЛАСИАН. Оператор, в векторной форме выражающийся как

? = ?2 = ?*? (т. е. как скалярное произведение двух операторов Гамильтона). В прямоугольных декартовых координатах пишется

![]() . В метеорологии чаще всего находит применение двухмерный лапласиан

. В метеорологии чаще всего находит применение двухмерный лапласиан

![]()

![]()

![]()

![]()

.

Син. оператор Лапласа.

ЛАПТЕВЫХ МОРЕ. Сибирское, Нодертельда, окраинное море Северного Ледовитого океана (СЛО), между побережьем Сибири, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля и Новосибирские.

Площадь около 700 тыс. км2, объем воды 403 тыс. км3, средняя глубина 578 м, наибольшая 3385 м. В море впадает множество рек, главные из которых Лена, Хатанга, Яна, Оленёк, Анабар. По климату одно из самых суровых морей СЛО.

ЛЕВАНТЕ. Восточный или северо-восточный ветер на восточном побережье Испании и в Гибралтарском проливе.

ЛЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ ВЕТРА. 1. Изменение направления ветра с высотой против часовой стрелки (влево) вследствие того, что горизонтальный барический градиент меняет с высотой свое направление, приближаясь к направленному влево от него (в северном полушарии) горизонтальному градиенту температуры.

2. Изменение направления ветра против часовой стрелки в данном месте с течением времени вследствие прохождения северной периферии антициклона или вследствие прохождения гребня высокого давления (в северном полушарии).

Чаще всего левое вращение ветра с высотой характеризует наличие в вышележащем слое адвекции холода.

Ср. правое вращение ветра.

ЛЕГКИЕ ИОНЫ. Атмосферные ионы, состоящие из комплекса (до десятка или более) молекул несущих один элементарный заряд. Обладают наибольшей подвижностью (примерно в 104 раз большей, чем тяжелые ионы), порядка 1,5–2,0 см2*с–1*В–1, и поэтому играют основную роль в электропроводимости воздуха. В результате действия различных ионизаторов атмосферы первоначально, по-видимому, возникают единичные заряженные молекулы, к которым при столкновениях очень скоро (в доли секунды) присоединяются нейтральные молекулы. Одновременно с возникновением Л. и. уничтожаются в результате воссоединения ионов противоположных знаков, присоединения к тяжелым ионам противоположного знака и оседания на ядрах Айткена, вследствие чего образуются тяжелые ионы. Продолжительность жизни Л. и. — от десятков минут до десятков секунд. Типичная их концентрация вблизи уровня моря — около 500–1000 на см3. Положительно заряженных частиц при этом обычно на 10–20% больше, чем заряженных отрицательно. Максимум в суточном ходе — ночью и утром, в годовом ходе — летом и в переходные сезоны. С высотой концентрация Л. и. возрастает; на высоте 20 км их уже несколько тысяч на 1 см3; максимальные значения концентрации достигаются в ионосфере. Ср. средние ионы, тяжелые ионы.

Син. малые ионы.

ЛЕГКИЙ ВЕТЕР. Ветер в 2 балла по шкале Бофорта (2–3 м*с–1).

ЛЕД. Твердая фаза воды; вещество, кристаллизующееся в гексагональной системе. Плотность Л. при 0° равна 0,917 г*см–3. Теплоемкость Л. уменьшается с понижением температуры от 0,5 при 0° до 0,4 кал*см–3 при –40°. Теплопроводность Л. практически не зависит от температуры и равна 1,5 кал*м–1*ч–1*град–1. Теплота плавления Л. приблизительно равна 80 кал*г–1, или 73 кал*см–3. Теплота испарения Л. в среднем приблизительно 700 кал*г–1. При температуре –1° лед переходит в воду под давлением около 130 кг*см–2. С понижением температуры величина давления, необходимого для плавления льда, возрастает приблизительно на 100 атм. на каждый градус. При длительных статических нагрузках и под действием собственного веса лед обладает текучестью (напр., текучесть ледников). Для мгновенных нагрузок Л. представляет упругое тело с пределом пластичности в 12 раз меньшим, чем, напр., у свинца ( 13 кг*см–2 при невысоких температурах). Твердость Л. резко повышается с понижением температуры. При –1° — 1,5 (тверже графита), а при –40° твердость Л. равна 4 (тверже мрамора).

См. атмосферный лед.

ЛЕДНИК. Природное образование, состоящее в основном из глетчерного льда. Под влиянием силы тяжести, давления вышележащих слоев и присущей ему пластичности и текучести глетчерный лед глубоких горизонтов стекает в виде Л. вниз по склону горы или по дну речной долины. Верхняя часть Л. остается в обстановке положительного баланса твердых атмосферных осадков (выше снеговой линии) — это фирновый бассейн; нижняя часть Л., сползающая в области ниже снеговой линии, называется языком.

Син. глетчер.

ЛЕДНИК СКЛОНА. Ледник, язык которого оканчивается на склоне боковой долины, не достигая главной долины. Относится к группе ледников альпийского типа, свойственен горным хребтам с острыми и крутыми гребнями.

ЛЕДНИКОВЫЕ ОЗЕРА. Озера, возникающие в углублениях, созданных деятельностью ледника. Различают озера моренные, расположенные в понижениях моренного ландшафта, и каровые, занимающие впадины, выработанные действием ледника и морозного выветривания.

ЛЕДНИКОВЫЕ ПОКРОВЫ. Ледники, в которых лед растекается от расположенных внутри ледоразделов к периферии в направлении наклона поверхности без прямой зависимости от рельефа дна.

Общая площадь ледниковых покровов около 14,4 млн. км2, из которых 85,3% приходится на материковый Л. п. Антарктиды, 12,1% составляет Л. п. Гренландии и 2,6% приходится на небольшие ледяные покровы Канадского арктического архипелага, Исландии, Шпицбергена, Земли Франца Иосифа, Новой Земли, Северной Земли и других полярных островов, а также горных районов (Патагония, Скандинавский пов и др.).

ЛЕДНИКОВЫЙ АНТИЦИКЛОН. Антициклон, постоянно существующий над большим ледяным плато вследствие низких температур подстилающей поверхности. Слабые осадки в таком антициклоне выпадают из перистых облаков и поддерживают ледяной покров плато, убывающий вследствие смещения ледников с окраин плато на океан. Гипотеза о подобном постоянном антициклоне над Гренландией оказалась неверной; но понятия Л. а. применимо к устойчивому режиму высокого давления над Антарктидой.

ЛЕДНИКОВЫЙ ВЕТЕР. Местный ветер, дующий над ледником вниз по течению последнего; обусловлен охлаждением воздуха над поверхностью льда. Явление Л. в. в огромных масштабах наблюдается в Антарктиде (стоковые ветры на склонах материкового плато).

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. Время особенно сильного развития ледников в виде покровного оледенения, покрывающего громадные пространства земного шара. Наиболее известны ледниковые периоды в ранней протерозойской эре, в ранней и поздней мезозойских эрах и, наконец, в последнем четвертичном периоде, или плейстоцене. Он характеризуется неоднократным сильным развитием ледниковых покровов на больших пространствах земной поверхности, в особенности в околополярных и умеренных широтах Северной Америки, Европы и Азии.

Четвертичный Л. п. начался около миллиона лет назад.

ЛЕДНИКОВЫЙ ЦИРК. Котловина в виде амфитеатра, замыкающая на верхнем конце ледниковую долину и вмещающая большое количество фирна и льда, за счет которых питаются долинные ледники.

ЛЕДНИКОВЫЙ ЯЗЫК. Часть ледника, представляющая собой спускающийся по долине ниже снеговой линии вытянутый в длину в форме потока ледяной массив.

ЛЕДНОСТЬ ОБЛАКОВ. Одна из характеристик водности облаков в облаках кристаллических форм (см. ледяное облако).

Ледностью облаков называют массу воды, находящуюся в единице объема облачного воздуха в твердом состоянии (в виде кристалликов льда, снежинок, крупы).

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА. Состояние льдов в море, озере или их частях с точки зрения влияния на навигацию.

ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА. Определение ледовых условий плавания судов, чаще всего вдоль трассы Северного морского пути.

Ледовая разведка осуществляется на специальных самолетах специально обученным составом ледовых разведчиков. Результаты ледовой разведки картируются и используются при безледокольном плавании и ледокольной проводке судов.

ЛЕДОВЕДЕНИЕ. Учение о природных льдах. Различают Л. водоемов и Л. материков. Л. водоемов рассматривает закономерности возникновения, развития и разрушения морских, озерных и речных льдов. Л. материков включает современную гляциологию, историческое оледенение и мерзлотоведение.

ЛЕДОВОЕ НЕБО. Светлое сияние на нижней поверхности слоистых облаков над ледяным покровом или плавающими льдами в полярных водах. Л. н. создается отражением облаками света, идущего от ледяных поверхностей. Часто такое сияние замечается даже над отдельными большими айсбергами.

ЛЕДОВЫЕ ПРОГНОЗЫ. Раздел науки, занимающийся разработкой прогноза ледовой обстановки в замерзающих морях и океане северной и южной полярных областей. Л. п. используются, главным образом, при обслуживании навигации вдоль трассы Северного морского пути. Основным научным центром, где ведется разработка ледовых прогнозов, является Арктический и Антарктический научно-исследовательский центр в Санкт-Петербурге.

ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ. Чередование, характер и интенсивность процессов образования, таяния и перемещения льда в реках и водоемах.

ЛЕДОМЕРНАЯ РЕЙКА. Используемая для измерения толщины ледяного покрова деревянная или металлическая рейка с откидной планкой или постоянным подкосом для упора в нижнюю поверхность ледяного покрова при измерении. Нулевое деление Л. р. расположено на уровне верхней поверхности откидной планки или подкоса.

ЛЕДОМЕРНАЯ СЪЕМКА. Обследование состояния и свойств ледяного покрова на некоторой площади реки или озера в районе деятельности гидрологической станции, заключается в измерении толщины льда, наличия и мощности слоя шуги подо льдом, слоя снега на льду; иногда сопровождается одновременным промером глубин.

ЛЕДОРАЗДЕЛ. Линия наибольшей высоты, разделяющая части ледникового щита или покрова, лед которых движется в противоположных или сильно различающихся направлениях.

ЛЕДОСКОП. Прибор, фиксирующий отложение твердых осадков (инея, изморози и т. д.). Отложение происходит на приемных частях самого прибора.

ЛЕДОСТАВ. 1. Период, в течение которого наблюдается неподвижный ледяной покров на реке, водоеме.

2. Установление сплошного ледяного покрова на реке, водоеме.

ЛЕДОТЕРМИКА. Раздел гидрофизики инженерного направления, в котором рассматриваются вопросы расчета термического и ледового режима водных объектов после возведения на них гидротехнических сооружений, способы исследований зимнего режима и вопросы рациональной эксплуатации гидротехнических сооружений в зимнее время, в том числе принципы протекания мероприятий, обеспечивающих бесперебойную работу инженерных сооружений при наличии в потоке льда, шуги, в частности, в условиях непосредственного воздействия льда на сооружения.

См. ледотехника.

ЛЕДОТЕХНИКА. Раздел ледоведения, в котором рассматриваются методы инженерных расчетов прочности льда, его грузоподъемности, ледяных переправ, воздействия льда на инженерные сооружения, способы разрушения льда и использования его в строительстве.

ЛЕДОХОД. Движение льдин и ледяных полей на реках. Различают осенний и весенний Л.; на многих реках осеннему Л. предшествует шугоход.

Весенний Л. отличается от осеннего переносом больших масс льдин, происходящим при повышенных уровнях и скоростях течения. Густота Л. оценивается в баллах: на реках по десятибалльной системе, на озерах и водохранилищах по трехбалльной.

ЛЕДЯНАЯ ДЫМКА. Помутнение воздуха до горизонтальной видимости меньше 10 км, но больше 1 км, вызванное наличием в воздухе большого количества ледяных игл, возможно также и замерзших капелек. Наблюдается только при сильных морозах в безоблачную погоду. Ср. ледяной туман.

Син. морозная дымка.

ЛЕДЯНАЯ КОРКА. Слой льда, на поверхности почвы или снежного покрова. В первом случае называется притертой Л. к., во втором — висячей Л. к., или настом. Притертая Л. к. очень вредна для озимых посевов, особенно когда снежный покров невелик или отсутствует.

ЛЕДЯНАЯ КРУПА. Твердые осадки, выпадающие из кучево-дождевых облаков в виде мелких частичек плотного льда, обычно белых, но с прозрачной оболочкой, диаметром не более 5 мм. Выпадает при невысокой положительной температуре воздуха (обычно несколько градусов выше 0°), чаще всего в переходные сезоны. Отличие Л. к. от снежной крупы объясняется растеканием по поверхности снежного ядра коагулирующих с ним капель воды при температуре около 0° и последующим замерзанием этой воды, в результате чего и образуется ледяная оболочка ядра. Не следует смешивать Л. к. с градом.

ЛЕДЯНАЯ ПЕРЕМЫЧКА. Образование сплошного ледяного покрова на коротком участке реки. Образуется обычно в местах сужения русла в результате смыкания заберегов или остановки и смерзания плывущих льдин и шуги.

ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА. Пещера, в которой круглый год или большую часть года сохраняется лед. Такова, напр., Кунгурская пещера на Урале, Добшинская и др. пещеры в Чехии.

ЛЕДЯНАЯ ПУСТЫНЯ. Полярная область, постоянно покрытая льдом и снегом и лишенная растительности.

ЛЕДЯНАЯ ПЫЛЬ. См. ледяные иглы.

ЛЕДЯНОЕ ОБЛАКО. Облако, состоящее только из ледяных кристаллов, форма которых зависит от температуры, а именно: в нижней тропосфере при температурах от 0 до –20° образуются в основном пластинки и звезды; в облаках средней тропосферы при температурах от –15 до –35° — сплошные столбики и толстые пластинки, в верхней тропосфере при температурах от –30 до –60° — призмы и ежи. Ледяными являются все облака верхнего яруса — перистые (Ci), перисто-слоистые (Cs), перисто-кучевые (Сс), а также вершины кучево-дождевых облаков (Cb). Концентрация кристаллических частиц в Л. о. обычно не превышает 0,1 на 1 см3, а водность составляет 0,01–0,03 г*м–3.

Син. кристаллическое облако.

ЛЕДЯНОЕ ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ. См. перенасыщение относительно льда.

ЛЕДЯНОЕ ПОЛЕ. Ледяное образование в океане (море), в котором горизонтальные размеры значительно преобладают над вертикальными; протяжением от 200 м и более. Наиболее обширные ледяные поля, протяжением свыше 2 км, называют крупными Л. п.; образования от 200 м до 2 км — малыми Л. п. От Л. п. отличают льдины.

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ. Мелкие прозрачные ледяные шарики, выпадающие из облаков, размером 1–3 мм в диаметре. Образуются при замерзании капель дождя, когда последние падают сквозь нижний слой воздуха с отрицательной температурой.

ЛЕДЯНОЙ ЗАТОР. Блокирование водовода скоплениями льдин.

ЛЕДЯНОЙ ОСТРОВ. Обширный столовый айсберг в Северном Ледовитом океане, возвышающийся над уровнем воды на 3–8 м. Такие Л. о. открыты в значительном количестве; некоторые из них используются для устройства дрейфующих исследовательских станций. В Антарктике встречаются гораздо более крупные столовые айсберги (площадью до нескольких сотен км2).

ЛЕДЯНОЙ ПИРГЕЛИОМЕТР. Пиргелиометр, приемная часть которого представляет собой установленную в калориметре полую, зачерненную внутри металлическую трубочку, на внешней оболочке которой специально наращивается слой льда. Поглощенная приемником радиация вызывает таяние льда. По весу образовавшейся при этом воды можно определить количество полученного тепла и, следовательно, интенсивность радиации.

ЛЕДЯНОЙ ТУМАН. Помутнение воздуха до величин горизонтальной видимости, не превышающих 1 км, вызванное наличием в воздухе большого количества ледяных игл, мельчайших (10–20 мкм в диаметре) замерзших капелек, а также ледяных кристаллов (10–100 мкм в диаметре), может быть вместе с переохлажденными капельками. Наблюдается при сильных морозах, особенно ниже –30°. При наиболее низких температурах достигает лишь стадии ледяной (морозной) дымки.

Син. морозный туман.

ЛЕДЯНОЙ ЩИТ. Покров глетчерного льда, почти нацело покрывающий остров или континент. Величайшие Л. щ. — на Антарктическом материке (14 млн. км2) и в Гренландии (1,9 млн. км2). В Гренландии сосредоточено 90% глет черного льда северного полушария.

Син. ледовый щит.

ЛЕДЯНЫЕ ВАЛЫ (местное название — рупасы, сокуи). Образования в виде гряд, сложенных из масс шуги и обломков льда. Образуются во время осеннего ледохода у волноприбойных берегов озер и водохранилищ во время волнения на реках с быстрым течением, преимущественно на незамерзающих. Л. в. на озерах достигают высоты 3– 4 м и располагаются иногда двумя-тремя параллельными грядами. На реках валы достигают порядка 1 м, а иногда и больше; река при этом течет как бы в ледяных берегах.

ЛЕДЯНЫЕ ИГЛЫ. Очень мелкие ледяные кристаллы, размерами от сотых долей миллиметра до 1 мм, иногда крупнее, парящие в приземном слое воздуха при безоблачном небе или при высокой облачности. В основном это полные (неразветвленные) кристаллы; однако среди них обнаруживаются и снежные звездочки. У наиболее крупных кристаллов наблюдается заметная скорость падения. Л. и. различимы днем вследствие сверкания на солнце, ночью — в свете фонарей. У ярких источников света Л. и. вызывают оптические явления типа гало: столбы, иногда ложные солнца. Из Л. и. состоит ледяная дымка, они входят также в состав ледяного тумана. Из подобных элементов построены и облака верхнего яруса (перистые и др.), где происходит образование более крупных снежинок.

Син. выпадающие при безоблачном небе — ледяная пыль для Л. и.; выпадающие из облаков — снежная пыль; алмазная пыль.

ЛЕДЯНЫЕ КРИСТАЛЛЫ. Формы кристаллизации воды в природных условиях, в первую очередь в атмосфере, включающие гексагональные столбики, гексагональные пластинки, разветвленные кристаллы, ледяные иглы и комбинации этих форм. Хотя кристаллическая решетка льда имеет гексагональную симметрию, меняющиеся условия температуры и влажности приводят к росту кристаллов, в которых простая гексагональная форма может стать почти неразличимой, а детали неограниченно разнообразными. Во многих кристаллах можно заметить тригональную симметрию.

В свободной атмосфере Л. к., возникающие путем сублимации, образуют ледяные облака (перистые и пр.), входят в состав смешанных облаков (высоко-слоистых и др.), иногда парят в воздухе, не образуя облаков (ледяные иглы). Нарастая и объединяясь с переохлажденными каплями, они образуют твердые осадки, выпадающие из облаков. У земной поверхности при низких отрицательных температурах они входят в состав туманов. На земной поверхности и на предметах Л. к. образуют твердые гидрометеоры: иней, твердый налет, изморозь.

Л. к. в облаках и осадках называют еще снежными кристаллами. Об их формах подробнее см. классификация снежных кристаллов.

ЛЕДЯНЫЕ СВЯТЫЕ. Бытующее в большей части Европы народное название периода понижения температуры (поздние заморозки) в первой половине мая, связанного, по поверью, с днями святых Мамерция, Панкраца и др.

ЛЕДЯНЫЕ ЦВЕТЫ. Различные кристаллические образования на почве или на поверхности воды или льда, имеющие сложные формы, напоминающие цветы.

ЛЕДЯНЫЕ ЯДРА. Общее название для ядер замерзания и ядер сублимации. На этих ядрах или в их присутствии образуются ледяные кристаллы облаков и туманов.

Син. льдообразующие ядра.

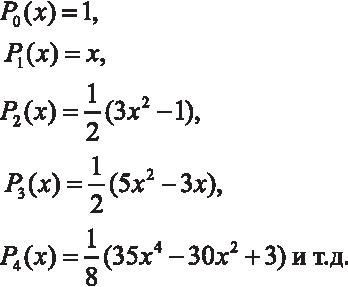

ЛЕЖАНДРА МНОГОЧЛЕНЫ. Специальная система многочленов последовательно возрастающих степеней. Определяются формулой:

![]()

для n = 1, ..., 4, в частности,

Л. м. введены независимо друг от друга А. Лежандром и П. Лапласом. Дифференциальное уравнение для Л. м.

![]()

![]()

![]()

![]()

появляется при разделении переменных в уравнении Лапласа в сферической системе координат.

Получили широкое распространение в метеорологии, начиная с работ Е. Н. Блиновой, при построении глобальных спектральных гидродинамических моделей общей циркуляции атмосферы и долгосрочных метеорологических прогнозов.

Син. сферические многочлены, полиномы Лежандра.

ЛЕНАРДА ЭФФЕКТ. Разделение электрических зарядов в выпадающем дожде вследствие дробления водяных капель; при этом капли заряжаются положительно, а воздух отрицательно, или ионизация воздуха ультрафиолетовой радиацией.

ЛЕНТА САМОПИСЦА. Бумажная лента с координатной сеткой, на которой по оси абсцисс нанесены единицы времени, по оси ординат — единицы регистрируемого элемента. В термографе, барографе, гигрографе и актинографе лента помещается на барабане, вращаемом часовым механизмом с суточным или недельным заводом. Перо самописца оставляет на ней либо непрерывную, либо точечную запись. В гелиографе светочувствительная лента устанавливается неподвижно, а «зайчик», перемещаясь по ней, оставляет прожог, следуя за движением солнца.

ЛЕНТОЧНАЯ МОЛНИЯ. Обычный грозовой разряд в виде горизонтальных параллельных световых полос, появляющихся при очень сильном ветре под прямым углом к наблюдателю. Впоследствии вспышки молнии сменяются небольшим количеством коленчатых вспышек, видимых глазом или с помощью камеры в виде резко очерченных каналов.

ЛЕСА ДЕВСТВЕННЫЕ. Лесные области, не тронутые человеком. Отличаются стабильной структурой, сбалансированным круговоротом веществ и разнообразным породным составом.

Крупнейшие массивы Л. д. находятся в тропических и субтропических областях. Только тропическими дождевыми лесами обеспечивается более четверти мирового прироста биомассы и производится значительная часть кислорода.

В настоящее время Л. д. быстро исчезают в результате хищнической эксплуатации.

ЛЕСА ОХРАННЫЕ. Леса в горных районах, которые защищают долины от лавин, камнепадов и оползней.

ЛЕС И ЕГО ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ. Кроме древесины, лес обладает рядом полезных свойств, характеризуемых понятием «полезные функции леса». Это экономические функции, защитные функции (защита почв от эрозии, охрана вод, улучшение климата, охрана биотипов и др.); экологические функции (нейтрализация вредного действия выбросов загрязняющих веществ, защита от шума, защита дорог и др.).

Кроме того, лес является важным резервуаром в круговороте углерода и образования кислорода атмосферы.

ЛЕСНАЯ ГИДРОЛОГИЯ. Условный, термин, иногда используемый для обозначения исследований, по выяснению особенностей гидрологического режима в пределах залесенных территорий. Обычно комплекс этих исследований объединять понятием гидрология леса.

ЛЕСНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ. Раздел метеорологии, занимающийся изучением взаимодействия между лесом и атмосферой.

ЛЕСНОЙ ВЕТЕР. Местная циркуляция, возникающая в ясную тихую ночь между лесом и открытым местом. Лесной воздух, охлажденный при соприкосновении с холодными листьями и ветвями деревьев, опускается вниз и вытекает в открытое место, замещая воздух и вызывая циркуляцию.

ЛЕСОЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА, ветролом. Устройство, предназначенное для ослабления силы ветра в защищаемой им области, расположенной с подветренной от него стороны, и состоящее, например, из лесной полосы.

ЛЕТАЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Самолет, оборудованный для производства в полете наблюдений над состоянием атмосферы с помощью специальной аппаратуры. Имеются в виду наблюдения над микрофизическими свойствами облаков, турбулентностью, обледенением и т. п.

ЛЕТНЕЕ ПОЛУГОДИЕ. Полугодие от весеннего до осеннего равноденствия в северном полушарии и от осеннего до весеннего равноденствия в южном. Практически за Л. п. в северном полушарии принимают апрель — сентябрь включительно.

Син. теплое полугодие.

ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ. Положение солнца на эклиптике 22 июня при наибольшем отклонении от экватора к северу (склонение солнца равно 23°27'). В северном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь. После Л. с. солнце в годовом движении по небесному своду вновь приближается к экватору, которого достигает в день осеннего равноденствия.

ЛЕТНЕЕ СТРАТОСФЕРНОЕ СТРУЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ. Восточное струйное течение планетарного характера в стратосфере, возникающее на обращенной к экватору периферии летнего стратосферного антициклона. Ось его расположена в среднем на широте 45° и на высоте примерно 60 км, средняя скорость ветра на оси около 50 м/с.

ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ. Для умеренных широт северного полушария условно июнь — август. Для южного полушария декабрь — февраль.

ЛЕТНИЙ МУССОН. См. муссон.

ЛЕТНЯЯ ДЕПРЕССИЯ. См. континентальная депрессия.

ЛЕТО. 1. В астрономии — в северном полушарии время между летним солнцестоянием (22 июня) и осенним равноденствием (23 сентября), в южном полушарии время от 22 декабря до 21 марта.

Син. летний период, летний сезон, летнее полугодие.

ЛЕТОПИСИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ. Основанные в Главной физической обсерватории (с 1924 г. ГГО) справочники, содержащие информацию об основных метеорологических характеристиках по месяцам сети станций Российской империи.

ЛИВЕНЬ. Сильный дождь, интенсивность которого (количество осадков, выпавших за 1 мин) не ниже определенного предела. Предел этот тем ниже, чем больше продолжительность дождя. Ливень сильный, если количество жидких осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа.

Ливнем также называют осадки, выпадающие из кучево-дождевых облаков. В этом значении чаще говорят: ливневые осадки (см.).

ЛИВЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ. См. атмосферный ливень.

ЛИВЕНЬ НЕУСТОЙЧИВОСТИ. Ливень, связанный с конвекцией внутри неустойчивой воздушной массы. Наиболее частный тип внутримассовых осадков. Л. н. наблюдаются в холодных массах, движущихся на теплую подстилающую поверхность, и в местных массах над почвой, прогревающейся путем инсоляции. В последнем случае особенно ярко выражен суточный ход с максимумом в послеполуденные часы.

ЛИВНЕВОЙ ДОЖДЬ. Ливневые осадки в виде дождя, обычно крупнокапельного.

ЛИВНЕВОЙ СНЕГ. Ливневые осадки в форме снега или мокрого снега.

ЛИВНЕВЫЕ ОБЛАКА. См. кучеводождевые облака.

ЛИВНЕВЫЕ ОСАДКИ. Осадки большой интенсивности, но малой продолжительности, выпадающие из кучево-дождевых облаков как в капельно-жидком, так и в твердом (снег, мокрый снег, крупа, град) виде. Характеризуются быстрым нарастанием интенсивности в начале выпадения, резкими ее колебаниями, резким прекращением, быстрыми изменениями облачности; сопровождаются усилениями ветра с порывами и шквалами, нередко (но не всегда) грозовыми явлениями. Наблюдаются в неустойчивых воздушных массах, холодных (особенно в тылу циклона) или местных (над сушей летом) при прохождении холодных фронтов, летом над сушей также в связи с теплыми фронтами. Противопоставляются обложным и моросящим осадкам.

ЛИВНЕВОЙ СТОК. 1. Сток, возникающий в результате выпадения интенсивных дождей (ливней). Характеризуется более быстрым, чем в период половодья, подъемом и спадом уровней.

2. Общее наименование процесса формирования дождевого стока, включая образование максимальных расходов; 3. суммарный объем воды от дождя, протекающий через рассматриваемый створ.

ЛИВНЕМЕР. Плювиограф, предназначенный для записи осадков большой интенсивности.

ЛИДАР. Слово произведено от начальных букв английского термина light detecting and ranging.

См. лазерный локатор.

ЛИДЕР. См. молния.

ЛИЗИМЕТР. Прибор для оценки испарения количества воды, просочившейся вглубь через верхние горизонты почвы. Может применяться также для измерения испарения с почвы.

ЛИМАН. 1. Затопленное водами моря, не подвергающееся действию прилива и отлива расширенное устье реки, превратившееся в мелководный залив. Л. бывают открытые, находящиеся в непосредственной связи с морем, и закрытые, отделенные от него более или менее широкой косой или зоной мелководья. При полном отделении Л. от моря возникают лиманные озера. Образование Л. происходит при опускании береговой полосы.

2. Естественные или искусственные скопления воды весной в понижениях местности в виде мелководных озер, пересыхающих летом и превращающихся в низинные болота или луга; в южных засушливых районах используются для однократной весенней влагозарядки почвы.

ЛИМАННОЕ ОРОШЕНИЕ. Способ использования стока, формирующегося в период снеготаяния, в целях однократной весенней влагозарядки почвы; с этой целью в удобных с точки зрения рельефа местах создаются затапливаемые водой территории (лиманы). Лиманы бывают естественные и искусственные, постоянные и временные. Естественные лиманы образуются на блюдцеобразных понижениях. Искусственные лиманы создаются путем ограждения земляными валами удобных участков территории, временные лиманы — на водоразделах и на верхних элементах пологих склонов балок путем сооружения невысоких, ежегодно возобновляемых земляных валов. По глубине слоя воды лиманы бывают глубокого наполнения (0,6 м и больше) и мелкого (до 0,6 м). Продолжительность стояния воды в лимане зависит от культуры, под которую используется лиманное орошение.

ЛИМИТИРУЮЩИЙ ПЕРИОД. 1. При проектировании мероприятий, предназначенных для потребления или использования воды, — период, объединяющий два маловодных сезона года, в том числе лимитирующий.

2. При проектировании мероприятий по борьбе с наводнением или по осушению болот — период, объединяющий два многоводных сезона, в том числе лимитирующий.

ЛИМИТИРУЮЩИЙ СЕЗОН. 1. Один из двух (летний, зимний) маловодных сезонов года с наиболее неблагоприятным соотношением между потреблением воды (для водоснабжения, орошения) или ее использованием (в гидроэнергетических или воднотранспортных целях) и речным стоком, ограничивающим возможности потребления или использования воды рассматриваемой реки.

2. Один из двух многоводных (весенний, летне-осенний) сезонов года с наибольшими избытками речного стока над потреблением воды или ее использованием, подлежащими сбросу или временному задержанию в водохранилище (при проектировании мероприятий по борьбе с наводнениями или по осушению болот).

ЛИМНИГРАФ. Син. самописец уровня воды.

ЛИМНОЛОГИЯ. Наука, изучающая гидрологический режим озер. См. озероведение.

ЛИНЕАРИЗИРОВАННОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ. Линейное дифференциальное уравнение, полученное из первоначального нелинейного уравнения. Для этого часто применяется метод малых возмущений (см.).

ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ. Интерполяция (см.) в предположении, что приращение функции прямо пропорционально приращению аргумента.

ЛИНЕЙНАЯ МОЛНИЯ. См. молния.

ЛИНЕЙНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ. Неограниченный рост первоначально небольшого возмущения в линейной системе путем передачи энергии из зонального состояния к возмущению.

ЛИНЕЙНАЯ ЭРОЗИЯ. Размыв горных пород и почв водой, текущей по устойчивым руслам. Л. э. приводит к образованию рытвин, оврагов, балок, долин.

ЛИНЕЙНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ. Дифференциальное уравнение, содержащее неизвестные функции и их производные только в первой степени.

ЛИНЕЙНОЕ ПОЛЕ ДВИЖЕНИЯ. Поле движения жидкости, в котором составляющие скорости являются линейными функциями координат. С помощью соответствующего выбора системы координат уравнения для составляющих скорости двухмерного (плоского) движения приводятся к виду:

![]()

Уравнения показывают, что любое Л. п. д. является суммой нескольких элементарных линейных полей движения, а именно:

переносного движения (трансляции)

(u = u0, v = v0),

вращательного движения (вихря)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ,

,

дивергенции

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

, деформации растяжения ,

![]()

деформации сдвига .

![]()

![]()

![]()

![]()

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Один из разделов математики, посвященный теории и методам решения задач об экстремумах линейных функций на множествах, задаваемых системами линейных неравенств и равенств. Находит применение в задачах гидрометеорологии.

ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. См. принцип суперпозиции.

ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ. Колебательные системы, свойства (характеристики) которых (упругость, масса, коэффициент трения — механические системы; емкость, индуктивность, сопротивление — электрические системы и др.) сохраняются при изменении состояний системы, т. е. не зависят от смещений, скоростей, напряжений и токов.

Процессы в Л. с. описываются линейными дифференциальными уравнениями.

ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИОНИЗАЦИИ. Среднее число пар ионов с противоположными зарядами, образованных на единице пути в газовой среде электроном, обладающим определенной кинетической энергией при данном давлении и температуре.

ЛИНЕЙЧАТЫЙ СПЕКТР. Спектр излучения, состоящий из отдельных светлых линий. Свойственен радиации, испускаемой атомами газов.

ЛИНИЯ АПСИД. Отрезок прямой, соединяющий апсиды, т. е. две точки эллиптической орбиты небесного тела, наиболее близкую к центральному телу и наиболее удаленную от него. Эти точки лежат на концах большой оси эллипса, которая и есть линия апсид.

В орбитах планет Солнечной системы Л. а. ограничены перигелием и афелием. В орбитах тел, двигающихся вокруг Земли (Луна, искусственные спутники Земли) — перигеем и апогеем.

ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА. См. горизонт.

ЛИНИЯ ГРЕБНЯ, ось гребня. Воображаемая линия внутри гребня высокого давления, вдоль которой антициклоническая кривизна изобар или изогипс является максимальной.

ЛИНИЯ ДАТЫ. См. граница дат. Син. линия перемены даты.

ЛИНИЯ ДИВЕРГЕНЦИИ. См. линия расходимости.

ЛИНИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ. См. линия сходимости.

ЛИНИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ. Полоса, вдоль которой имеют место процессы конвекции. Чаще всего линии неустойчивости формируются в теплых секторах циклонов. Они недолговечны и обычно обладают наибольшей интенсивностью в предвечерние часы. В случае если грозовая деятельность на Л. н. резко выражена, говорят о линии шквалов.

ЛИНИЯ ОТВЕСА. См. отвесная линия.

ЛИНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ. Узкий интервал длин волн спектра, где радиация поглощается средой, сквозь которую она проходит. В сплошном спектре видимого света, прошедшего сквозь поглощающую среду с температурой более низкой, чем источник света, представляется темной линией.

ЛИНИЯ РАСХОДИМОСТИ. Особая линия в двухмерном поле скорости (в метеорологии — в поле ветра), из которой расходятся линии тока в обе стороны (двусторонняя Л. р.) или в одну сторону (односторонняя Л. р.). Пример: ось гребня.

Син. линия дивергенции.

ЛИНИЯ СДВИГА. Граница между областями с различными скоростями или направлениями ветра.

ЛИНИЯ СКАНИРОВАНИЯ. Линия, образуемая последовательными пикселями, которая записывается спутниковым датчиком во время одного прохода через поле обзора.

ЛИНИЯ СХОДИМОСТИ. Особая линия в двухмерном поле скорости (в метеорологии — в поле ветра), в которую вливаются линии тока с обеих сторон (двухсторонняя Л. с.) или с одной стороны (односторонняя Л. с.). Пример: ось ложбины.

Син. линия конвергенции.

ЛИНИЯ ТОКА. Воображаемая линия, касательная в каждой точке которой определяет направления вектора скорости. Так как вектор скорости в рассматриваемой точке указывает направление движения жидкости, проходящей через эту точку, Л. т. характеризует путь всех частиц жидкости, лежащих на ней.

Таким образом, Л. т. представляет собой мгновенную картину движения частиц жидкости в различных точках в рассматриваемый, фиксированный момент времени, в отличие от траектории частиц, представляющей собой ее перемещение с течением времени. Даже в том случае, когда траектория движения и Л. т. совпадают в каком-либо месте расположения частицы, рассматривая явление в общем виде, следует рассчитывать, что где-нибудь они разойдутся из-за изменения скорости как функции времени и расстояния. Только если сами Л. т. не изменяются по форме и положению в зависимости от времени, они представляют пути действительного следования отдельных частиц.

ЛИНИЯ ФРОНТА. Линия пересечения фронтальной поверхности с поверхностью земли (что чаще всего и подразумевается) или с любой поверхностью уровня. Линию фронта на поверхности земли обычно называют просто фронтом. Но также называют фронтом и фронтальную поверхность.

ЛИНИЯ ШКВАЛОВ. 1. Устаревшее название холодного фронта.

2. Узкая зона с грозами, осадками, шквалами, ростом давления и падением температуры, близкая по свойствам к холодному фронту, но являющаяся локальным и недолговременным результатом грозовой деятельности. Нередко Л. ш. возникает впереди холодного фронта.

ЛИНКЕ ФОРМУЛА. См. фактор мутности.

ЛИНКЕ ШКАЛА. Шкала для оценки синевы неба. Представляет со бой набор картонных листочков, окрашенных в 8 тонов, от чисто белого до наиболее темно-голубого (уль трамаринового). Цвет неба в сторо не, противоположной солнцу (на сол нечном меридиане, в расстоянии 70–90° от солнца), сравнивается с цве том тонов освещенной солнцем шкалы. См. цианометр.

Син. шкала Оствальда-Линке.

ЛИСТОВИДНАЯ СТРУКТУРА ТРОПОПАУЗЫ. Разрывное строение тропопаузы в виде отдельных пластов, расположенных на разных высотах и частично один над другим. Сюда относятся разрывы тропопаузы в сильных струйных течениях. Двойная тропопауза может наблюдаться также над высокими циклонами и антициклонами, когда происходит новообразование тропопаузы на более высоком или более низком уровне и одновременное размывание прежней тропопаузы.

ЛИТОМЕТЕОРЫ. Твердые частицы (песка, пыли), выпадающие из атмосферы, где до этого они находились во взвешенном состоянии.

ЛИТОРАЛЬ. Часть береговой области озерной котловины от зоны заплеска волн при максимальном подъеме уровня до глубины проникновения света.

Л. обычно заселена погруженной и полупогруженной растительностью, характеризуется большим содержанием кислорода, высокими температурами, наличием питательных веществ и другими благоприятными условиями для развития органической жизни. Л. распространяется до глубины 3–7 м.

ЛИТОСФЕРА. Внешний слой твердого тела Земли, простирающийся от земной поверхности примерно до глубины 1200 км, включающий земную кору и верхний слой мантии. Литосфера разделяется на верхний слой толщиной около 120 км, с удельным весом 2,8 г*см–3, и лежащий под ним слой с удельным весом 3,6–4,0 г*см–3.

ЛИТР. В первоначальном понятии этой единицы объема (1901 г.) был определен как объем 1 кг чистой воды при нормальном атмосферном давлении. В 1964 г. 12 конференция по мерам и весам отменила это определение и приняла, что 1 л = 1 дм3 (дециметр в кубе).

ЛИЦЕВОЙ ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД. Русский свод Летописей, украшенный 16 тысячами красочных миниатюр, включающий 10 томов общим объемом 9 тысяч листов. Составлен в 40–60-х годах XVI века. Охватывает период «от сотворения мира» до 1567 г. Содержит большой объем природоведческой информации, в частности, хронику необычайных явлений природы и их влияния на экономическую и социальную жизнь народов Древней Руси и прилегающих стран.

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ДЕКРЕМЕНТ ЗАТУХАНИЯ. Количественная характеристика скорости затухания колебательного процесса, равная натуральному логарифму отношения двух последовательных амплитуд затухающего колебания.

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ КРУГ. Прибор для аналитической обработки данных радиозондирования. Состоит из двух дисков — подвижного и неподвижного — и диаметральной линейки — индекса с несколькими логарифмическими шкалами. С помощью Л. к. определяется разность давлений на границах атмосферного слоя в зависимости от значений давления на нижней границе, толщины слоя и средней температуры слоя. В настоящее время не используется.

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ. Теоретическое представление вертикального распределения (профиля) метеорологического элемента в приземном слое, при ряде допущений, в виде логарифмической функции высоты. Реальные профили ветра, температуры и удельной влажности в приземном слое близки к Л. п. при безразличной стратификации; при отклонениях от нее профили метеорологических элементов являются логарифмическими лишь в непосредственной близости к земной поверхности.

ЛОЖБИНА. Вытянутая область пониженного давления с горизонтальной осью, т. е. линией сходимости барических градиентов и, следовательно, ветра. Изобары в области Л. либо приблизительно параллельны, либо имеют вид латинской буквы V. В первом случае говорят еще о полосе пониженного давления, или о перемычке пониженного давления, во втором — о V-образной депрессии. Л. первого типа — промежуточная область между двумя областями повышенного давления; Л. второго типа — периферийная часть циклона, характеризующаяся деформацией (вытягиванием) его изобар. Ось Л. в первом случае — линия (в горизонтальной плоскости, на синоптической карте), на которой давление минимальное; во втором случае — геометрическое место точек с максимальной кривизной изобар. Барические градиенты направлены к оси Л. или имеют составляющие в этом направлении; тем самым изобарические поверхности в Л. имеют вид желобов с ребром, обращенным вниз. На высотах Л. соответствует тыловой части нижележащего циклона и передней части нижележащего антициклона. Особый случай представляет замаскированная ложбина.

Термин применяется также к макромасштабной области пониженного давления, которая может включать в себя несколько центров с замкнутыми изобарами; говорят, напр., об экваториальной ложбине (синоним экваториальной депрессии). См. пассатная ложбина.

В гидрологии Л — это верхнее по течению звено гидрографической сети, представляет собой слабо выраженную впадину водно-эрозионного происхождения с пологими, обычно задернованными склонами и ровным, вогнутым, наклонным дном.

Син. барическая ложбина, делли устаревший.

ЛОЖБИНА В ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЕ. Ложбина давления, существующая в верхней атмосфере. Этот термин часто относится только к таким ложбинам, которые более четко выражены в верхних слоях по сравнению с приземным слоем.

Син. высотная ложбина

ЛОЖБИННЫЕ ОЗЕРА. Озера, находящиеся в понижениях русел древних потоков в талых ледниковых водах; характеризуются продолговатой формой и располагаются в заключающей их ложбине в виде цепочки, часто соединяясь между собой протоками.

ЛОЖЕ ОЗЕРА. Часто понимается как дно озера, иногда как чаша озера.

См. бенталь.

ЛОЖЕ ОКЕАНА. Наряду с материками и переходными зонами — один из главных элементов рельефа и геологической структуры Земли. Охватывает глубоководную часть дна Мирового океана в пределах земной коры океанического типа. Средняя глубина около 4 км, максимальная — 7 км. Площадь Л. о. около 185 млн. км2. Важнейшие элементы рельефа Л. о. — океанические котлованы и разделяющие их подводные хребты, возвышенности и плато.

ЛОЖНАЯ ЛУНА. Явление, аналогичное ложному солнцу.

Син. параселена.

ЛОЖНОЕ СОЛНЦЕ. Одно из явлений гало: резко очерченное яркое пятно на небесном своде, производящее впечатление второго солнца. Особенно часто наблюдаются два ложных солнца в 22°, расположенные на горизонтальном круге (также светлом или невидимом), проходящем через солнце в точках его пересечения с гало в 22°; нередко они видны и без гало. Бывают случаи, когда видно одно ложное солнце, без гало. Л. с. в 22° яркое и ясно окрашенное: сторона, обращенная к солнцу, окрашена в красный цвет, за которым следуют другие цвета спектра. Л. с. заканчивается обычно горизонтальным хвостом, направленным противоположно солнцу, длиной около 20°. Слабые и неокрашенные ложные солнца в 46° наблюдаются в местах пересечения гало в 46° с горизонтальным кругом. Иногда наблюдаются Л. с. в 90° от солнца. На расстоянии 30–40° от противосолнца также могут появиться ложные противосолнца.

Аналогично Л. с. возникает ложная луна, или параселена.

Явления Л. с. объясняются преломлением света в призматических ледяных кристаллах, преломляющие ребра которых расположены перпендикулярно горизонту наблюдателя.

Син. паргелий, противосолнце (антелий).

ЛОЖНЫЕ ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА. Прежнее название для плотных перистых облаков, являющихся частями наковальни кучево-дождевого облака (Cb incus, Cb inc.) или отделившихся от нее облаков (Cb incus-genitus, Cb inc.gen.).

ЛОКАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ. См. локальное изменение.

ЛОКАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ. См. местная циркуляция.

ЛОКАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ. Изменение некоторой характеристики жидкости (в частности, метеорологического элемента) с течением времени в данной точке поля (в частности, в точке атмосферы с зафиксированными географическими координатами, т. е. на станции).

Л. и. описывается локальной производной ?F/?t, которая связана с индивидуальной и конвективной (а при горизонтальном движении — адвективной) производными следующим образом:

![]() ,

,

или

![]()

![]() ,

,

где dF/dt — индивидуальная, ![]()

![]() – конвективная производные. Таким образом, Л. и. элемента в данной точке поля зависит, во-первых, от индивидуального его изменения в индивидуальных частицах, напр., в результате влияний извне или адиабатических процессов, и, во-вторых, от перемещения воздушных частиц в поле и, следовательно, от прихода в данную точку поля воздушных частиц из других точек поля.

– конвективная производные. Таким образом, Л. и. элемента в данной точке поля зависит, во-первых, от индивидуального его изменения в индивидуальных частицах, напр., в результате влияний извне или адиабатических процессов, и, во-вторых, от перемещения воздушных частиц в поле и, следовательно, от прихода в данную точку поля воздушных частиц из других точек поля.

Л. и. может быть определено из последовательных наблюдений или из записей приборов на станции. Напр., барическая тенденция есть Л. и. атмосферного давления и др.

ЛОКАЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ. См. метод Эйлера.

ЛОКСОДРОМИЯ. Локсодрома. Линия на сфере или какой-либо другой поверхности вращения, пересекающая все меридианы под постоянным углом. Л. используется в морской навигации, аэронавигации и геодезии.

На картах в меркаторской проекции, широко используемых в метеорологии низких широт, Л. изображается прямыми линиями.

ЛОМОНОСОВА ХРЕБЕТ. Подводный хребет, открытый в 1948 г. в Северном Ледовитом океане. Простирается на 1800 км от Новосибирских островов через центральную часть океана до острова Элсмир в Канадском Арктическом архипелаге. Возвышается над дном океана на 3300–3700 м, ширина от 60 до 200 км. Минимальная глубина над отдельными вершинами 954 м.

ЛОТ. Инструмент для измерения глубины. Существуют Л. ручные и механические. Ручной Л. состоит из груза и размеченного шнура (лот-линя). Груз имеет пирамидальную или коническую форму и вес 4–6 кг и более. В механических Л. используется трос с грузом, опускаемый при помощи лебедки со счетчиком.

ЛОЦИЯ. Описание моря, озера или реки, составляемое с целью охарактеризовать условия плавания в пределах рассматриваемого района с учетом особенностей берегов и дна водоема, метеорологических и гидрологических условий, определяющих безопасность и удобства плавания. Сведения, содержащиеся в Л., дополняют и поясняют навигационные карты.

ЛОШМИДТА ЧИСЛО (NL). Число молекул в 1 см3 вещества, находящегося в состоянии идеального газа при нормальных условиях

NL = NA /V0,

где NA — число Авогадро, V0 — объем 1 моля идеального газа в см3. При практических расчетах NL = 2,68*1019 см–3. В зарубежной литературе Л. ч. иногда называют число молекул в 1 моле вещества, т. е. числом Авогадро.

ЛОЩИНА. Следующее за ложбиной звено гидрографической сети, отличается от ложбины большей глубиной вреза, большей высотой и крутизной склонов и появлением форм донного и берегового размыва или ветвистого русла. Л. отводят воду с площади 10–15 га до 10–15 км2 в сильно расчлененных районах и от 50 га до 20–25 км2 в слабо расчлененных районах.

ЛУНА. Единственный естественный спутник Земли и ближайшее к ней небесное тело.

Движется вокруг Земли со средней скоростью 1,02 км*с–1 по приблизительно эллиптической орбите против часовой стрелки относительно Северного полюса мира. Среднее расстояние между центрами Земли и Л. 384400 км. Вследствие эллиптичности орбиты (ее эксцентриситет равен 0,0549) это расстояние колеблется между 356400 и 406800 км.

Период обращения Л. вокруг Земли, т. е. сидерический (звездный) месяц составляет 27.32166 суток.

Движение Л. достаточно сложно, эллипс — лишь грубое приближение, на него накладывается влияние притяжения Солнца, планет, а также сплюснутость Земли. Притяжение Л. Солнцем в 2,2 раза сильнее, чем Землей. В связи с этим, строго говоря, следует рассматривать движение Л. вокруг Солнца и возмущения этого движения Землей.

Луна по форме близка к шару с радиусом 1737 км, что равно 0,2724 экваториального радиуса Земли. Площадь поверхности Л. составляет 3/40 земной, а объем — 1/49 объема Земли. Масса Л. в 81,3 раза меньше массы Земли, а плотность Л. составляет 0,61 средней плотности Земли.

Ускорение силы тяжести на Л. составляет 1,62 м*с–2, т. е. все предметы на Л. в шесть раз легче, чем на Земле.

Л. оказывает воздействие на приливные процессы в атмосфере З. и в Мировом океане, усиливающиеся за счет солнечного прилива.

ЛУННАЯ РАДУГА. Радуга, образованная лунным светом. От дневной радуги отличается слабой окраской.

ЛУННОЕ ГАЛО. Оптические явления, наблюдаемые в виде колец, дуг, столбов или световых пятен; обусловлены преломлением и отражением света кристаллами льда, взвешенными в атмосфере.

ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. Система счета времени, в которой комбинируется лунный календарь с солнечным календарем. В Л.-с. к. сумма некоторого числа целых лунных месяцев точнее соответствовать продолжительности тропического года.

См. календарь.

ЛУННЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ ПРИЛИВЫ. Приливные волны в атмосфере, создаваемые лунным притяжением.

ЛУННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (КЛА). В зависимости от назначения могут иметь несколько разновидностей: лунные зонды, проходящие мимо Луны и облетающие Луну, спутники Луны, запускаемые с Земли и с Луны, космические летательные аппараты, предназначенные для посадки на Луне и запуска с Луны для возвращения на Землю и т. д.

Первая советская космическая ракета с автоматической станцией «Луна–1» была запущена в сторону Луны 2 января 1959 г. В дальнейшем в СССР было произведено еще семь запусков лунных КЛА.

В США в сторону Луны, начиная с 21 марта 1965 г., было запущено 9 лунных КЛА типа «Рейнджер».

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ. Система счета времени, в которой за основу принят лунный год.

См. календарь.

ЛУННЫЙ СТОЛБ. Столб белого света, непрерывный или прерывистый, который можно наблюдать вертикально выше Солнца и Луны и под ними.

ЛУЧИ БУДДЫ. См. иззаоблачное сияние.

ЛУЧИ ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ. Полярное сияние, при котором светящиеся полосы, обычно резко очерченные, располагаются вдоль геомагнитных силовых линий.

ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ. Энергия электромагнитной радиации.

ЛУЧИСТОЕ РАВНОВЕСИЕ. Равенство поглощения и отдачи радиации телом (воздухом, подстилающей поверхностью) в данный момент или за некоторый промежуток времени.

ЛУЧИСТЫЙ ПРИТОК ТЕПЛА. Приток тепла в результате радиационных процессов.

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН (В АТМОСФЕРЕ). Обмен тепла между различными слоями атмосферы путем излучения и поглощения длинноволновой радиации. В атмосфере, кроме Л. т., играют роль еще турбулентный теплообмен и теплообмен при фазовых преобразованиях воды. Теплообмен путем молекулярной теплопроводности в атмосфере незначителен.

ЛЫСЫЕ ОБЛАКА. Вид кучево-дождевых облаков (Cb) по международной классификации; международное название Cb calvus (Cb calv.). Кучево-дождевые облака, некоторые выступы вершин которых начали терять кучевообразные очертания, однако в самих облаках еще нельзя различить перистообразных частей.

ЛЬДИНЫ. Плавучие ледяные образования малых размеров в океана или в водах суши. Крупными льдинами в океане называются ледяные образования протяжением от 20 до 200 м; образования меньших размеров называют мелкими льдинами, или просто льдинами.

См. ледяные поля.

ЛЬДИСТОСТЬ ПОЧВЫ. Количество льда, содержащегося в мерзлой почве (грунте). В количественном выражении равна влажности почвы (грунта) перед его замерзанием. Отношение объема льда к объему мерзлого почвогрунта называют объемной льдистостью.

ЛЬДООБРАЗУЮЩИЕ АЭРОЗОЛИ. То же, что ледяные ядра: аэрозоли, введение которых в облако способствует образованию в нем ледяных кристаллов. Термин чаще применяется к аэрозолям, искусственно вводимым в облака при активном воздействии на них. Это твердая углекислота, йодистое серебро, йодистый свинец и пр. в распыленном виде или в виде дымов.

ЛЬДООБРАЗУЮЩИЕ ЯДРА. См. ледяные ядра.

ЛЮКС. Единица освещенности или светимости в Международной системе единиц (СИ), равная освещенности поверхности, на каждый кв. метр которой приходится равномерно распределенный световой поток в 1 лм, или светимости поверхности, каждый кв. метр которой испускает световой поток в 1 лм.

1 Л = 10–4 фот (единица освещенности в СГС системе единиц).

ЛЮКСМЕТР. Фотометрический прибор для измерения освещенности, дающий показания в люксах. По конструкции Л. может быть визуальным или фотоэлектрическим. Визуальным Л. измерения ведутся путем сравнения яркости двух полей, из которых одно освещается измеряемым световым потоком, другое — световым потоком от постоянного, известного источника света. В фотоэлектрическом Л. измеряемый световой поток направляется на фотоэлемент (чаще всего селеновый), соединенный с проградуированным в люксах электроизмерительным прибором.

ЛЮМЕН. Единица светового потока в Международном системе единиц (СИ). Световой поток, испускаемый точечным источником в телесном угле 1 ср при силе света 1 кандела (1 кд.). Понятие силы света применяется только на таких удалениях от источника, которые намного превышают его размеры.

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. Свечение тел, вызванное не повышением их температуры, а иными причинами. Напр., фотолюминесценция вызывается предварительным световым облучением, при котором атомы и молекулы вещества, поглощая свет, приходят в возбужденное состояние. При обратном переходе в нормальное состояние происходит излучение света. Хемолюминесценция — Л. в результате происходящих в веществе химических реакций. Электролюминесценция — Л. под действием корпускулярной радиации.