КАЖУЩАЯСЯ БЛИЗОСТЬ ПРЕДМЕТОВ. Оптическое явление, обусловленное неравномерным изменением показателя преломления с высотой в нижнем слое атмосферы. Кажущееся увеличение предмета, создающее впечатление его близости, возникает, когда показатель преломления уменьшается с высотой быстрее, чем по линейному закону. Если он уменьшается медленнее, то возникает кажущееся уменьшение предмета и впечатление его удаленности.

КАЖУЩАЯСЯ ФОРМА НЕБЕСНОГО СВОДА. См. форма небесного свода.

КАЖУЩИЙСЯ ВЕТЕР. Ветер, измеряемый с борта движущегося корабля и образующийся в результате сложения истинного ветра и так называемого курсового ветра, возникающего при движении судна. Скорость и направление истинного ветра вычисляются графическим путем по скоростям и направлениям К. в. и корабля.

КАЛЕНДАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. Возмущения в многолетнем годовом ходе метеорологического элемента, представленном по многолетним средним за отдельные календарные дни, приходящиеся на определенный день или последовательные дни.

Наличие К. о. говорит об определенных создающих их атмосферных процессах, повторяющихся из года в год около определенных календарных дат. Например К. о. в годовом ходе температуры — возвраты холодов в Европе около первой декады мая и первой декады июня.

КАЛЕНДАРЬ. В буквальном переводе с латинского означает «долговая книга». В Древнем Риме календарями называли книги, в которые кредиторы ежемесячно записывали проценты, что делалось в дни календ.

В римском календаре календы означало первые числа месяцев, приходящиеся на время, близкое к новолунию.

Позже под календарями стали понимать упорядоченную систему счисления времени.

На заре развития цивилизации первые календари основывались на таких единицах времени, как сутки, чередование фаз луны (лунный месяц), смена времен года (солнечный цикл).

С четвертью лунного месяца связывают появление семидневной недели.

Примерно в 4-ом тысячелетии до нашей эры в Египте был создан первый солнечный календарь, в котором год был равен 365 суткам и имел 12 месяцев. В конце года добавлялось 5 праздничных дней. Начало года приходилось на 1 марта.

Одновременно получили распространение различные разновидности лунных календарей, которые в ряде стран (Алжир, Ирак, Кувейт) употребляются и поныне, лунно-солнечные календари.

Поскольку длина тропического года (продолжительность времени между двумя последовательными весенними равноденствиями) составляет 365 суток 5 часов 48 минут 45,6 секунд, а длина лунного синодального месяца равна 29 суткам 10 часам 44 минутам и 3 секундам, очень трудно подобрать систему счисления времени, где бы солнечные и лунные календари были увязаны между собой.

На протяжении истории имела место большая путаница в календарях.

Реформа римского календаря была произведена в 46 г. до н. э. римским императором Юлием Цезарем. В его честь этот календарь получил название юлианского. В нем длина года была 365 суток, а каждый високосный год имел 366 суток. Год делился на 12 месяцев. Все нечетные месяцы имели 31 день, а все четные — 30, кроме февраля простого года продолжительностью 29 дней.

В 325 г. н. э. на Никольском соборе юлианский календарь был принят христианской церковью официально. Но продолжительность юлианского года в 365 дней и 6 часов на 11 минут и 14 секунд больше тропического года. За каждые 128 лет накапливались сутки.

Ко второй половине XVi века ошибка достигла уже 10 суток. Назрела необходимость новой реформы календаря, которая была начата папой Григорием Xiii в 1582 г. В результате новой реформы 1 марта 1582 г. по папскому декрету год был перенесен на 10 дней вперед. После четверга 4 октября 1582 г. стали считать не 5-е, а 15-е октября. Весеннее равноденствие вновь стало приходиться на 21 марта.

Новый календарь получил название григорианского. В нем средняя продолжительность года 365, 2425 суток, что несколько длиннее тропического года, равного 365,2421245 средних солнечных суток. За 400-летний период в этом календаре будет 303 года по 365 суток, т. е. простые годы, и 97 лет, а не 100 лет будут високосными по 366 суток. Поэтому если в юлианском календаре все годы, делящиеся на четыре, были високосными, в григорианском календаре вековые годы, число сотен которых делится на четыре без остатка, являются високосными, а остальные нет.

Так, годы 1600, 2000, 2400 являются високосными, а 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 и т. д. — нет.

Григорианский календарь первоначально был принят в немногих странах, в основном там, где господствовал католицизм (Франция, Италия, Испания, Португалия, Польша и др.). В других странах этот процесс затянулся. За это время различие увеличивалось. В 1700 г. оно стало 11 суток, в 1800 г. — 12 суток, в 1900 г. — 13 суток. Эта разница сохранится и до 2100 года. В 2200 году разница достигнет 14 суток и т. д.

На Руси ко времени принятия христианства использовался лунно-солнечный календарь с 12 месяцами, имевшими чисто славянские названия, связанные с явлениями природы (январь — сечень, сезон вырубки леса; февраль — студень, т. е. холодно; май — травень, т. е. появление травы, и др.).

Христианское летоисчисление было введено на Руси гораздо позже принятия христианства, указом Петра i от 15 декабря 1699 г. Переход же России на григорианский календарь затянулся надолго по религиозным соображениям. Этот переход был сделан лишь в 1918 г. декретом, подписанным В. И. Лениным.

Православная же церковь продолжает пользоваться юлианским календарем.

Известно множество и других календарей.

Так, известен звездный календарь, основанный на знаках Зодиака. Их изображение можно найти, например, на часах вокзала г. Сочи, на Пассаже Кузнечного рынка в Санкт-Петербурге, в Москве и др.

Суть звездного календаря в наличии 12 созвездий, получивших название пояса Зодиака. Земля каждый раз находится на створе вдоль линии Земля — Солнце вблизи одного из этих созвездий.

Однако в связи с тем, что точка весеннего равноденствия смещается навстречу видимому движению Солнца со скоростью 50 угловых секунд в год, то за почти 2000 лет расхождение в положении знаков Зодиака составило около 30 градусов, т. е. порядка 1/12 круга.

В результате, в наше время Солнце, к примеру, бывает в созвездии Овена не в марте, а в апреле; в Тельце — не в апреле, а в мае и т. д.

Для метеорологии важно знать имевшие место сдвиги в счислении времени при изучении прошлых климатов, при привязке по времени спутниковых наблюдений и др. Важно также знать, что в связи с переходом на григорианский календарь в России февраль 1918 г. был на 13 дней короче.

КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ. Условная (обычно в виде графика) запись изменений погоды (метеорологических величин) на станции в хронологической последовательности.

КАЛИБРОВКА ПРИБОРА. Установление связи показания прибора с обусловливающим его сигналом или с «истинным» значением наблюдаемого параметра, определенным независимо. Производится обычно в ряде точек шкалы прибора.

КАЛИНИНА — МИЛЮКОВА МЕТОД. Упрощенный метод расчета неустановившегося движения, основанный на совместном использовании уравнения баланса воды на расчетном участке и однозначной зависимости расхода воды в замыкающем створе от объема воды на характерном (расчетом) участке.

КАЛИФОРНИЙСКОЕ ТЕЧЕНИЕ. Океаническое течение, направленное к югу вдоль западных берегов США; главная ветвь Алеутского течения. Вблизи Центральной Америки оно поворачивает на запад как Северное Пассатное течение.

КАЛОРИМЕТР. Прибор для определения количества тепла. Действие К. основано на измерении количества тепла, переходящего от одного тела к другому. Существует ряд конструкций калориметров (тепломеров).

КАЛОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РАДИАЦИИ. Метод измерения прямой солнечной радиации по количеству тепла, полученному приемником актинометра за определенный интервал времени. Приемник радиации в этом случае помещается внутри калориметра, чем достигается его полная тепловая изоляция от окружающей среды. Полученное количество тепла определяется или по повышению температуры воды, омывающей приемную поверхность (водоструйный пиргелиометр), или по количеству расплавленного льда (ледяной калориметр), или непосредственно по повышению температуры самого приемника (серебрянодисковый актинометр).

КАЛОРИЯ (кал.). Единица количества теплоты в системе СГС: количество теплоты, необходимое для нагревания 1 г воды на 1 градус от 19,5 до 20,5°С. 1 кал = 4,1868 Дж. = 4,187*107 эрг.

Син. малая калория.

КАМЕРА ВИЛЬСОНА. Прибор, позволяющий наблюдать следы отдельных заряженных частиц. Действие К. в. основано на способности атмосферных ионов, находящихся в воздухе, перенасыщенном водяным паром, служить ядрами конденсации. Прибор представляет собой камеру, обычно цилиндрическую, объем которой можно менять во время наблюдений. При расширении воздуха в К. в. происходит его адиабатическое охлаждение, сопровождающееся конденсацией на ионах.

К. в. применяется для изучения космического излучения. Вдоль пути его распространения образуются молекулярные ионы, на которых происходит конденсация. Образующиеся капельки видимых размеров можно сфотографировать и тем самым получить снимки следов частиц. Помещая К. В. в магнитном поле, можно по кривизне следа определить импульс частицы, знак ее заряда, энергию и массу.

См. конденсационная камера.

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Работы, заключающиеся в обработке материала (в том числе наблюдений), полученного в результате полевых исследований или изысканий.

КАМЕРА ТУМАНОВ. См. конденсационная камера.

КАНАЛИЗИРОВАННАЯ РЕКА. Река или ее участок, руслу которой искусственно придан вид канала; канал, устроенный в русле реки.

КАНАЛ МОЛНИИ. Траектория распространения в атмосфере разряда молнии.

КАНАЛЫ. Искусственно создаваемые водные артерии, характеризующиеся руслом правильной, обычно трапецеидальной формы. По назначению К. делятся на энергетические, или гидросиловые, оросительные, осушительные, или дренажные, водоподводные (обводнительные), лесосплавные, судоходные, рыбоводные.

КАНАРСКОЕ ТЕЧЕНИЕ. Ветвь Атлантического течения, направленная к югу вблизи Пиренейского полуострова и Северной Африки и соединяющаяся затем с Северным Пассатным течением.

КАНДЕЛА (кд). Единица силы света в Международной системе единиц (СИ). Кандела — сила света, испускаемого с площади 1/600 000 м2 сечения полного излучателя (абсолютно черного тела) в перпендикулярном к этому сечению направлении при температуре излучателя, равной температуре затвердевания платины при давлении 1013, 25 мб или 760 мм рт. ст.

Син. свеча, международная свеча.

КАНЬОН. См. долина реки.

КАНЬОННЫЙ ВЕТЕР. 1. Ветер в каньоне — поток воздуха по дну каньона, обусловленный ночным охлаждением склонов.

2. Поток воздуха, текущий по каньону со скоростью, усиленной вследствие орографической конвергенции.

КАПЕЛЬНОЕ ОБЛАКО. См. водяное облако.

КАПЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР. См. водяной коллектор.

КАПИЛЛЯР. Трубка с очень малым поперечным сечением, в которой жидкость обнаруживает явления капиллярности (см. капиллярность).

Син. капиллярная трубка.

КАПИЛЛЯРИМЕТР. Прибор для определения объема пор различного диаметра по величине капиллярных сил, действующих в порах почвогрунтов. При этом капиллярные силы оцениваются на основании измерения величин разряжения, под влиянием которых происходит отсос влаги из исследуемых образцов.

КАПИЛЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ. См. влагоемкость почвогрунта.

КАПИЛЛЯРНАЯ ДЕПРЕССИЯ. Понижение мениска несмачивающей жидкости в трубке, напр. в ртутном барометре. В результате К. д. мениск принимает выпуклую форму, что приводит к необходимости вводить поправку на капиллярность.

КАПИЛЛЯРНАЯ ЗОНА. См. капиллярное поднятие и капиллярно-подвешенная влага.

КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА. См. капилляр.

КАПИЛЛЯРНОЕ ПОДНЯТИЕ. Поднятие воды выше уровня грунтовых вод по капиллярным промежуткам под действием сил поверхностного натяжения. Зона выше уровня грунтовых вод, занятая водой, поднятой капиллярными силами, называется капиллярной зоной. Высота К. п. обратно пропорциональна диаметру капиллярных каналов и зависит от ряда других условий; при диаметре зерен грунта больше 2–2,5 мм капиллярное поднятие воды практически не происходит. Высота К. п. некоторых горных пород характеризуется следующими значениями (см):

| Песок крупнозернистый | 2,0–3,5 |

|---|---|

| Песок среднезернистый | 3,5–12,0 |

| Песок мелкозернистый | 35–120 |

| Супесь | 120–350 |

| Суглинок | 350–650 |

| Глина мелкая | 650–1200. |

КАПИЛЛЯРНО-ПОДВЕШЕННАЯ ВЛАГА. Сплошное скопление свободной влаги в тонкопористых слоях почвы, подстилаемых крупнопористыми слоями. Удерживается капиллярными силами. Передает гидростатическое давление в пределах занимаемого ею пространства. Зона распространения К.-п. в. образует капиллярную зону. Наименование этой зоны капиллярной каймой в соответствии с ГОСТ 19179–73 (Гидрология суши, термины и определения) не допускается.

КАПИЛЛЛЯРНО-ПОДВЕШЕННЫЕ ВОДЫ. Воды, заключенные в тонких капиллярах горных пород, удерживаемые капиллярными силами и не имеющие связи с ниже расположенными подземными водами.

КАПИЛЛЯРНОСТЬ. Явления, возникающие при взаимодействии между молекулами жидкости и твердого тела, соприкасающимися между собой. К явлениям К. принадлежит поднятие смачивающей жидкости в узких трубках и понижение уровня несмачивающей жидкости. При данном радиусе трубки поднятие тем сильнее, чем больше коэффициент поверхностного натяжения жидкости и чем меньше ее плотность.

Капиллярностью объясняется подъем воды в корнях и стеблях растений.

КАПИЛЛЯРНЫЕ ВОДЫ. Воды в капиллярных порах, трещинах и других пустотах горных пород.

КАПИЛЛЯРНЫЕ ПОРЫ. Небольшие трещины, канальцы и другие пустоты с поперечным размером, условно принимаемым, заключающимся в пределах 0,0002–1 мм для пор круглой формы и 0,0001–0,25 мм для трещин. Вода в К. п. может перемещаться вверх под действием капиллярных сил.

КАПИЛЛЯРНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС. Явление, выражающееся в том, что в капиллярах переменного сечения (четочные капилляры) при подаче воды сверху образуется более мощный слой капиллярноподвешенной воды, чем при капиллярном подъеме снизу.

КАПИЛЛЯРНЫЙ КОЛЛЕКТОР. Один из приборов для определения водности облаков.

КАПИЛЛЯРНЫЙ ПОДЪЕМ. Подъем воды над фреатической поверхностью под действием капиллярности.

КАПИЛЛЯРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 1. Потенциал, определяющий силу притяжения почвой содержащейся в ней воды. Он равен произведению высоты подъема воды в почве на ускорение силы тяжести.

2. Работа, необходимая для перемещения единицы веса воды с безводной поверхности почвы в определенную точку на почве, находящуюся на уровне водной поверхности.

КАР. Циркообразное углубление, располагающееся в привершинной части склонов гор, образовавшееся под воздействием небольших ледников. Склоны К. с боков и сзади крутые, часто отвесные, с передней стороны К. открыт или имеет невысокий порог. Дно полого-вогнутое, часто занятое небольшим ледником, если К. деятельный, или иногда озером, если К. реликтовый, выработанный в ледниковое время.

КАРБОНАТНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ОЗЕРА. Озера, рапа которых имеет устойчивое равновесие катионов Na+ и Ca2+ и неустойчивое равновесие анионов, среди которых преобладает гидрокарбонатный ион. При низких температурах в таких озерах отлагается десятиводная сода (Na2CO3 * 10H2O), а в летние месяцы — трона: минерал состава Na2CO3 ? NaHCO3 * 2H2O.

КАРМАНА ПОСТОЯННАЯ. См. путь смешения.

КАРРЫ. Система борозд, разделенных узкими, заостренными кверху полосами раздела, возникающая на склонах, образованных известняками или залежами соли в результате растворения их струями стекающей воды. Борозды обычно неглубокие, чаще наблюдаются в местностях, лишенных растительности, в горах — ближе к снеговой линии.

КАРСТ. Комплекс своеобразных форм рельефа поверхностной и подземной гидрографической сети, образованный в результате воздействия движущейся воды на растворимые горные породы (известняки, доломиты, гипсы, соли). В районах, сложенных этими породами, под действием воды возникают характерные формы рельефа (воронки, котловины, провалы), появляются исчезающие реки и озера и образуется сложная система подземных полостей, пещер, каналов и т. п. К. оказывает большое влияние на режим рек, обусловливая более устойчивое питание рек в периоды маловодья и снижение половодий и паводков.

В качестве показателя активности карстового процесса принимают отношение объема породы, выносимой в виде раствора подземными водами из рассматриваемой карстовой области, к общему объему карстующихся пород. Это отношение обычно выражается в процентах за некоторый определенный, достаточно большой (например, за тысячелетие) отрезок времени.

Количественной характеристикой развития карстового процесса является коэффициент закарстованности, представляющий собой отношение объема карстовых пустот к объему горной породы, содержащей эти пустоты.

КАРСТОВЫЕ ВОДЫ. Подземные воды трещин, каналов и каверн, возникающих в результате воздействия воды на растворимые породы.

КАРТА АДВЕКЦИИ. Карта, показывающая перемещение некоторого свойства атмосферы, связанного с полем ветра (и с соответствующим распределением давления).

КАРТА АНОМАЛИЙ. Карта отклонений значений температуры, давления, осадков, продолжительности солнечного сияния или др. метеорологических характеристик от многолетнего среднего значения той же характеристики за тот же промежуток времени.

Чаще всего используются среднемесячные карты аномалий.

КАРТА БАРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ. Высотная карта, синоптическая, средняя или климатологическая, на которую нанесены высоты (точнее — геопотенциалы) той или иной изобарической поверхности над уровнем моря (карта абсолютной барической топографии) или над уровнем нижележащей изобарической поверхности (карта относительной барической топографии). На карте проводятся изогипсы — линии равного геопотенциала. На К. б. т. наносятся иногда и некоторые другие величины: температура и ветер на данной изобарической поверхности, термический ветер для слоя между двумя изобарическими поверхностями (на картах относительной топографии). К. б. т. составляются для главных изобарических поверхностей 1000, 850, 700, 500, 300, 200, 100, 50, 25, 10 мб. К. б. т. в совокупности характеризуют пространственное распределение давления и температуры в атмосфере.

Обозначения: АТ700 — карта абсолютной барической топографии по500

верхности 700 мб; ОТ 1000 — карта относительной топографии поверхности 500 мб над поверхностью 1000 мб и т. д.

КАРТА ВЫСОТНОГО ВЕТРА. Графическое представление ветров на определенном уровне в свободной атмосфере.

КАРТА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО УРОВНЯ. Высотная карта, на которой значения метеорологических элементов даются для определенного фиксированного уровня, напр.: 500, 1000, 1500, 2000, 3000 м и т. д.

КАРТА ДРЕНИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Карта, на которой условными обозначениями, принятыми в геологии, показано, воды каких отложений (водоносных горизонтов или комплексов) с выделением их стратиграфической принадлежности принимают участие в подземном питании рек.

КАРТА ИЗАЛЛОБАР. Карта локальных изменений атмосферного давления на уровне моря за некоторый промежуток времени, напр. 24, 12, 6, 3 ч. На карте проводятся линии равных изменений — изаллобары, обрисовывающие области изменений давления — изаллобарические области. Чаще всего составляются суточные и полусуточные карты изаллобар.

КАРТА ИЗАЛЛОГИПС. Карта изменений геопотенциала (абсолютного или относительного) изобарической поверхности за какой-то интервал времени (12, 24 ч). В случае абсолютной топографии аналогична карте изаллобар; в случае относительной топографии — карте изаллотерм средней температуры слоя воздуха.

КАРТА ИЗАНОМАЛ. Карта отклонений метеорологического элемента от некоторого среднего значения, на которой проведены линии равных отклонений, или равных аномалий, — изаномалы. Это может быть: 1) карта отклонений средней величины элемента для некоторого промежутка времени (декада, месяц, сезон определенного года или весь год) от соответствующей многолетней средней; в этом случае употребляется синоним: карта аномалий; 2) карта и. отклонений многолетней средней месячной или годовой величины элемента в каждом пункте наблюдений от многолетней средней величины для соответствующего широтного круга. Такого рода карты составляются преимущественно для температуры и в этом случае называются картами термоизаномал.

КАРТА ИЗОБАР. Карта распределения давления на уровне моря или на том или ином стандартном уровне в свободной атмосфере. На карте проводятся линии равного давления — изобары, обрисовывающие области повышенного и пониженного давления – барические системы. При этом карта может быть синоптической, если она относится к определенному моменту времени, или средней, если на ней нанесены средние величины за некоторый промежуток времени. Средняя К. и., составленная по многолетним данным, является климатологической.

КАРТА ИЗОТЕРМ. Карта распределения температуры на земной поверхности или на уровне моря, или на стандартном уровне в свободной атмосфере, или на изобарической поверхности с проведенными на ней изотермами. Чаще всего это климатологическая карта, месячная или годовая, составленная по многолетним данным.

КАРТА ТЕРМОИЗАНОМАЛ. Карта аномалий температуры. См. карта изаномал.

КАРТА ТРОПОПАУЗЫ. Карта, синоптическая или средняя, показывающая распределение высоты тропопаузы (ее нижней границы) и температуры на уровне тропопаузы; иначе — карта топографии тропопаузы.

КАРТИРОВАНИЕ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ. Составление при полевых обследованиях ледовой обстановки на каком-либо водном объекте схематического чертежа, характеризующего плановое распределение по акватории водной поверхности ледяных образований с указанием их форм (ледяные поля, торосы, навалы льда и пр.). К. л. о. в периоды замерзания и вскрытия производится один раз в 3–5 дней, а в случае значительного изменения обстановки — ежедневно. Зарисовка распределения льдов выполняется на специальных картах — бланках. Осуществляется или с берега в пределах видимой части водоема в районе пункта наблюдения, или с самолета по заданным маршрутам.

См. ледовая разведка.

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ. Условное геометрическое изображение поверхности Земли на плоскости карты. При этом устанавливают тем или иным путем соответствие между точками на поверхности эллипсоида и точками на карте, проектируя меридианы и параллели земного эллипсоида на плоскую, цилиндрическую или коническую поверхность; строят меридианы и параллели на карте по определенному математическому закону, выражающему данную К. п. После построения на карте этой картографической сетки на нее наносят географические объекты по их координатам. В метеорологии чаще всего используются стереографические, конические и меркаторские проекции. См. проекции синоптических карт.

КАРТЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ. Карты, характеризующие особенности режима, распределение по территории, состав и количество поверхностных вод суши. На К. г. могут быть показаны как непосредственно элементы водного, ледового, термического режима, химического состава вод и твердого стока, так и некоторые параметры расчетных зависимостей, позволяющих оценивать изменение характеристик режима в рассматриваемый расчетный период. Наиболее известны карты слоя (модуля) стока за различные периоды времени, карты мутности воды рек, дат вскрытия и замерзания, продолжительности ледостава, химического состава природных вод и пр.

КАСАТЕЛЬНАЯ к кривой точке m; предельное положение, к которому стремится секущая, т. е. прямая, пересекающая кривую в точках m и m', при неограниченном приближении точки m' к точке m.

КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ к поверхности в точке m. Плоскость, в которой расположены все касательные к кривым, лежащим на поверхности и проходящим через эту точку.

КАСАТЕЛЬНАЯ СИЛА ТРЕНИЯ. Сила сопротивления трения, с которой жидкость действует на тело, движущееся относительно нее.

КАСАТЕЛЬНЫЕ ДУГИ. Оптические явления в атмосфере типа гало. Окрашенные светлые дуги различной длины, примыкающие к гало в 22 или 46°, обращенные выпуклостью по большей части к диску светила. Чаще всего наблюдаются верхние касательные дуги.

КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЖИДКОСТИ. Внутренние силы, возникающие в жидкости, обладающей вязкостью, деформирующейся под действием внешних сил. Эти силы, рассчитанные на единицу площади, называются напряжениями.

В вязкой жидкости различают два рода внутренних напряжений: нормальное, представляющее собой проекцию общего напряжения на нормаль к поверхности, проведенной в рассматриваемой точке жидкости, и касательное напряжение, являющееся составляющей общего напряжения, спроектированной на касательную к указанной поверхности.

Касательное напряжение в движущемся турбулентном потоке жидкости складывается из двух составляющих:

1) напряжения, возникающего вследствие действия сил вязкости и выражаемого через градиент осредненной скорости ;

2) дополнительного напряжения, возникающего вследствие обмена количеством движения смежных слоев жидкости в процессе ее турбулентного перемешивания.

Эти дополнительные напряжения вызываются тем обстоятельством, что массы жидкости, переносимые из одной области в другую, будут либо получать, либо терять некоторую величину количества движения. Если они получают количество движения, переносясь в область повышенной скорости, они будут проявлять соответственную тормозящую силу, действующую на поток в этой области, и наоборот,

.

Таким образом, общее касательное напряжение при турбулентном режиме для случая равномерного, установившегося движения равно или

,

где

![]()

![]() — коэффициент турбулентного обмена; ?— динамический

— коэффициент турбулентного обмена; ?— динамический

коэффициент вязкости; ![]() — градиент скорости по глубине потока; l — длина пути перемешивания; ?– плотность жидкости.

— градиент скорости по глубине потока; l — длина пути перемешивания; ?– плотность жидкости.

При ламинарном режиме ввиду отсутствия перемешивания жидкости l = 0.

В равномерном потоке К. н. в ж. на дне ?0 в кг*м–2 равно ?0 = ?ghi, где g — ускорение свободного падения; h — средняя глубина потока; i — гидравлический уклон.

КАСКАДНЫЙ ИМПАКТОР. Низкоскоростное устройство ударного типа для использования при взятии образцов взвешенных в атмосфере частиц как в твердой, так и в жидкой форме. Он состоит из четырех пар форсунок и отборных пластинок, работающих последовательно, при этом они устроены таким образом, что на каждой пластинке собираются частицы только одного размерного ряда.

КАТАБАТИЧЕСКИЙ ВЕТЕР. См. нисходящий ветер.

КАТАБАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ. Фронт, обычно холодный, на котором теплый воздух опускается вдоль находящейся под ним поверхности раздела, исключая самые низкие уровни.

Син. катафронт.

КАТАРАКТЫ. Крупные водопады, на которых большая масса воды низвергается фронтом с относительно небольшой высоты.

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ПАВОДОК. В водохозяйственных и гидрологических расчетах выдающийся по величине паводок (половодье) редкой повторяемости, на пропуск которого рассчитываются водосбросные отверстия гидротехнических сооружений.

КАТАТЕРМОМЕТР. Прибор термометрического типа, предназначенный для определения величины охлаждения. Стандартный К. — спиртовой термометр с большим резервуаром и с двумя пометками на шкале: +35 и +38°. Он нагревается до температуры выше 38°, затем определяется время, за которое температура прибора понизится от 38 до 35°. К. можно применить и в качестве анемометра для измерения очень малых скоростей ветра, поскольку величина охлаждения при данной температуре зависит от ветра.

КАТИОНИТ. Ионит, способный к обмену катионов, которыми заряжен при регенерации, на катионы, находящиеся в воде.

КАТИОНЫ. Положительно заряженные ионы.

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРЫ. Совокупность свойств атмосферы, определяющих степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на минералы, конструкции и окружающую среду в целом.

«КАЮЩИЙСЯ» ЛЕД (СНЕГ). Поле столбовых форм слежавшегося снега или ледника, образуемое вследствие испарения и/или таяния.

КВАДРАНТ. Четверть окружности круга или приблизительно округлого объекта, напр.: северо-восточный К. горизонта, К. с преобладающим направлением ветра (подразумевается К. горизонта), южный К. циклона и т. д.

КВАЗИГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. Модель атмосферы для численных прогнозов, основанная на квазигеострофическом приближении.

КВАЗИГЕОСТРОФИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Движение воздуха, действительное или предполагаемое, хорошим приближением к которому является геострофический ветер. Таким можно считать крупномасштабные течения общей циркуляции атмосферы над уровнем трения.

КВАЗИГЕОСТРОФИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. Применение допущения о геострофическом равновесии к действительным условиям атмосферы при условии, что горизонтальная дивергенция скорости определяется не из уравнений геострофического ветра, а другим путем, напр., с помощью уравнения неразрывности. С помощью К. п. можно исключить (отфильтровать) из решений системы уравнений движения короткие гравитационные волны.

КВАЗИДВУХЛЕТНЯЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ. Особенность общей циркуляции атмосферы в экваториальных широтах, состоящая в том, что в слое от 18–20 до 35 км в течение примерно одного года господствует восточный зональный перенос, а в течение следующего года — западный. К. ц. наиболее отчетливо выражена в зоне 8–10° по обе стороны от экватора и имеет наибольшую амплитуду на уровне 23 км, где средняя продолжительность цикла составляет 26 месяцев. Каждый из зональных переносов появляется раньше всего в верхних слоях, на уровне около 35 км, и постепенно со скоростью 1– 1,5 км в месяц распространяется вниз. К тропикам и выше 35 км амплитуда К. ц. убывает, уступая главную роль амплитуде годового периода.

Син. двадцатишестимесячная цикличность.

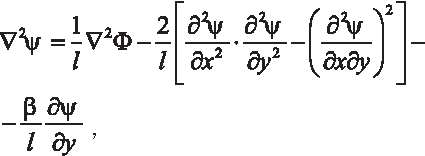

КВАЗИСОЛЕНОИДАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ. Модель атмосферы для численных прогнозов, в которой составляющие ветра выражаются через функцию тока, как в соленоидальном поле. Для среднего уровня, для которого постулируется, что горизонтальная дивергенция скорости равна нулю, а вертикальная составляющая вихря скорости

, где ? — функция тока,

![]() — двумерный опера

— двумерный опера

тор Лапласа, баротропное соленоидальное уравнение вихря скорости имеет вид

![]()

![]() . Здесь l — параметр Кориолиса. Якобиан вида

. Здесь l — параметр Кориолиса. Якобиан вида

.

Это уравнение является уравнением Пуассона относительно ![]() .

.

КВАЗИСОЛЕНОИДАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. Уравнение вида

где ? и ? — функция тока и геопотенциал, l — параметр Кориолиса, ?— изменение последнего с широтой.

Устанавливает связь между полем геопотенциала, относительно которого оно является уравнением Пуассона, и полем скоростей (полем функции тока), относительно которого оно является уравнением Монже — Ампера. Известно также под названием «уравнение баланса».

КВАЗИСТАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Процесс, при котором внутреннее давление (упругость) ограниченной массы атмосферного воздуха с достаточным приближением равно внешнему давлению окружающей воздушной среды. При К. п. нет необходимости различать упругость газа, находящегося в выделенном объеме, и внешнее давление на него.

КВАЗИСТАТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. Применение основного уравнения статики вместо уравнения движения по вертикальной оси в предположении, что вертикальные ускорения и другие члены, входящие в третье уравнение движения атмосферы, мало отличаются от нуля.

КВАЗИСТАТИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ. Допущение, что внутреннее давление (упругость) pi ограниченной массы атмосферного воздуха остается во время вертикального перемещения этой массы равным внешнему давлению pокружающей атмосферы (или, точнее, a очень мало от него отличается); на одной и той же высоте

=p ;

pi = pa

![]() .

.

Другими словами, рассматриваемое перемещение есть квазистатический процесс.

КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ АНТИЦИКЛОН. Малоподвижный антициклон, длительно (в течение ряда дней) остающийся в определенном географическом районе. К. а. обычно высокий и теплый (в свободной атмосфере).

КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ ФРОНТ. Фронт с малой скоростью перемещения, мало меняющий свое общее положение на карте от одного срока наблюдений к другому. На таком фронте могут, однако, возникать динамически устойчивые возмущения.

КВАНТ. Наименьшее возможное количество энергии данного рода.

См. фотон.

КВАНТИЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Значение Xi в статистическом распределении гидрометеорологического элемента или любой дискретной случайной величины, соответствующее определенному значению накопленной относительной частоты

![]() . Ср. накопленная частота.

. Ср. накопленная частота.

КВАРЦЕВОЕ СТЕКЛО. Стекло, обладающее прозрачностью в ультрафиолетовой области спектра.

КВАРЦЕВЫЙ СПЕКТРОГРАФ. Спектрограф с оптикой из кварцевого стекла.

Применяется при исследованиях в ультрафиолетовой области спектра.

КЕЛЬВИН (К). Единица термодинамической температуры в Международной системе единиц (СИ); 1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки воды.

Син. Кельвина градус.

КЕЛЬВИНА ГРАДУС. Градус абсолютной температурной шкалы: 1/273,16 температурного интервала между абсолютным нулем и тройной точкой воды.

См. абсолютный нуль.

КЕЛЬВИНА ШКАЛА. Термодинамическая температурная шкала, в которой для температуры тройной точки воды установлено значение 273,16 К. Точка плавления льда 273,15 К.

КИЛОВАТТ (кВт). Единица электрической мощности, равная 1000 Вт.

КИЛОВОЛЬТ (кВ). Практическая единица электрического напряжения (разности потенциалов), равная 1000 В.

КИЛОГРАММ (кг). Единица массы в Международной системе единиц (СИ); одна из 7 основных единиц этой системы. Килограмм — масса, равная массе международного прототипа килограмма (платино-иридиевой гири), хранящегося в Международном бюро мер и весов. При установлении метрической системы мер предполагалось, что это масса 1 дм3 чистой воды при температуре ее наибольшей плотности при 4°С. Позднее было установлено, что масса прототипа килограмма на 0,028 г больше массы указанного количества воды.

КИЛОГРАММ-КАЛОРИЯ. См. килокалория.

КИЛОГРАММ-СИЛА (кгс или кГ). Единица силы, равная весу массы 1 кг при нормальном ускорении силы тяжести.

КИЛОДЖОУЛЬ (кДж). Единица энергии. 1 кДж = 103 Дж = 1010 эрг.

КИЛОКАЛОРИЯ. Единица количества теплоты: количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг воды на 1°С от 19,5 до 20,5°С. 1 ккал = 103 кал.

КИНЕМАТИКА. Раздел механики, изучающий движение тел вне зависимости от сил, производящих и определяющих движение.

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОЛН ТРОПОПАУЗЫ. Объяснение волн тропопаузы горизонтальными движениями воздуха на уровне тропопаузы. В высотных ложбинах низкая и теплая полярная тропопауза продвигается в низкие широты; в высотных гребнях высокая и холодная тропическая тропопауза продвигается в высокие широты. В связи с этим при прохождении подвижных циклонов и антициклонов в тропосфере наблюдаются волнообразные колебания высоты тропопаузы с соответствующими изменениями температуры на ее уровне. Ср. динамическая теория волн тропопаузы.

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ. См. коэффициент вязкости.

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ФРОНТОГЕНЕЗ. Фронтогенез, обусловленный полем скоростей, в отличие от фронтогенеза, обусловленного орографией.

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ КРАЕВОЕ УСЛОВИЕ. Условие, поставленное относительно скорости движения на твердой поверхности, с которой граничит жидкость. В идеальной жидкости составляющая скорости движения ее, нормальная к твердой ограничивающей поверхности, должна обращаться в нуль на самой поверхности. В вязкой жидкости на шероховатой твердой поверхности обращаются в нуль и нормальная, и касательная составляющие скорости движения.

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ПОДОБИЕ. Подобие скоростей соответственных точек в двух системах материальных точек (в частности, жидкостей).

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРЫВА. Составляющие скорости ветра, нормальные к атмосферной поверхности разрыва, в каждой точке этой поверхности не терпят разрыва, т. е. одинаковы с обеих сторон от поверхности. При этом условии поверхность разрыва всегда состоит из одних и тех же частиц.

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ БЕЗНАПОРНОГО ПОТОКА. Уменьшение скоростей течения воды в русле при выходе потока на пойму, несмотря на возрастание глубин. Рассматривается как следствие торможения потока со стороны зоны раздела, характеризующейся повышенной турбулентностью.

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Температура газа (воздуха), определяемая тепловым движением его молекул и доступная непосредственному измерению, в отличие от различных вычисляемых температур: виртуальной, потенциальной, эквивалентной и т. п.

В пределах гомосферы, где состав воздуха постоянен, это — молекулярная температура.

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОВ. Раздел теоретической физики, объясняющий свойства газов на основе движения и взаимодействия их молекул. Исходит из предположения, что силы взаимодействия между молекулами газа почти не проявляются, и потому молекулы движутся по прямолинейным путям с большими скоростями (порядка 104 – 105 см*с–1). При упругих соударениях друг с другом и с ограничивающими поверхностями молекулы изменяют направление и величину скорости. Молекулярные движения статистически определяют температуру, давление, диффузию, теплопроводность, вязкость газов.

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. Мера механического движения тела. Измеряется работой, которую может совершить тело при его торможении до полной остановки. К. э. материальной точки выражается величиной mV2/2, где m — масса и V — числовая величина скорости.

Кинетическая энергия массы воздуха определяется основным (осредненным) движением этой массы и турбулентными скоростями (энергия турбулентности).

См. энергия движения.

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ. Международный протокол к конвенции об изменении климата, принятый в декабре 1997 г. на международной конференции в Киото (Япония).

В 1992 г. Организация Объединенных Наций приняла Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Киотский протокол, по замыслу его инициаторов, должен явиться одним из международных актов по реализации Рамочной конвенции ООН.

Конференция в Киото постановила принять Протокол, согласно которому промышленно развитые страны к 2008– 2012 гг. должны сократить совокупные выбросы парниковых газов, по меньшей мере, на 5% относительно уровня 1990 г. К парниковым газам этим протоколом причислены двуокись углерода (СО2), метан (СН4), закись азота (N2О), гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ), гексафторид серы (SF6).

16 марта 1998 г. К. п. был открыт для подписания странами, желающими к нему присоединиться. Согласно статье 25 Протокола он вступает в силу на девяностый день после того, как не менее 55 сторон конвенции, в том числе 39 сторон конвенции, подписавших К. п., на долю которых приходится, как минимум, 55 процентов двуокиси углерода, ратифицируют Киотский протокол.

В числе 39 подписантов, дающих в сумме порядка 13,73 гигатонн (1 Гт = 109 тонн) выброса СО2, 36,1% приходится на долю США, 17,4% — на долю России. Далее идут Япония (8,5%), Германия (7,4%), Великобритания (4,3%), Канада, Италия, Франция (соответственно, 3,3%, 3,1%, 2,7%).

Вклад остальных подписантов существенно меньше. Для большинства из них он не превышает десятых долей процента.

Таким образом, для ратификации Киотского протокола было бы достаточно, чтобы его ратифицировали США, Россия и такая страна, как Франция или Канада.

В дальнейшем США в одностороннем порядке вышли из Киотского протокола. В создавшихся условиях без ратификации Киотского протокола Россией последний не мог вступить в силу.

В конце 2004 г. Россия ратифицировала К. п.

КИРХГОФА ЗАКОН. В условиях термодинамического равновесия отношение излучательной способности тела e для определенной длины волны ? и ?,T абсолютной температуры Т к его поглощательной способности k есть величина для всех тел постоянная, равная излучательной способности Е?,Т абсолютно черного тела при тех же условиях:

![]() .

.

Дли интегрального излучения К. з. выражается аналогично:

![]() .

.

КИСЛОЕ БРОЖЕНИЕ ИЛА. Стадия загнивания, сопровождающегося образованием органических кислот, выделением аммиака, сероводорода и двуокиси углерода.

КИСЛОРОД (О). Химический элемент шестой группы; порядковый номер 8, атомный вес 16,00; самый распространенный на Земле. В газообразном состоянии содержится в атмосферном воздухе, где составляет у поверхности Земли 23,14% по весу и 20,95% по объему. В соединениях входит в состав морской воды (85,52% по весу) и в различные горные породы земной коры (42,2%). Количество К. в атмосфере 1,5 * 1015 т, что составляет всего 0,01% общего содержания К. в земной коре.

К. состоит из смеси трех изотопов: О16 (99,76%), О17 (0,045%), О18 (0,20%). Молекулы К. в атмосфере состоят из двух атомов (О2); под действием ультрафиолетовой радиации они частично разлагаются на атомы (см. атомарный кислород). Плотность молекулярного К. при 0°С и 760 мм рт. ст. 1428,97 г*м–3. Бесцветный газообразный К. сгущается при — 182,98° и атмосферном давлении в бледно-синюю жидкость, которая при –218,7° отвердевает, образуя синие кристаллы гексагональной системы. Критическая температура –118,84°, критическое давление 49,71 атм.

См. озон.

КИСЛОТНОСТЬ ВОДЫ. Свойство, которое приобретает вода при появлении в ней ионов водорода (Н+) в количестве, превышающем 1 ? 10–7 грамм-ионов на 1 л. Чем больше в воде концентрация водородных ионов, тем она кислее и менее благоприятна для водных организмов. К. в. вызывается содержанием веществ, диссоциирующихся в растворе с образованием иона водорода, например,

![]() .

.

К. в. в природных водах определяется обычно наличием свободной угольной, гуминной и серной кислот.

Воды, обладающие свойством кислотности, называются кислыми.

КИСЛОТНЫЕ ОСАДКИ. Осадки, выпадающие с присутствием в них растворов кислот, образующихся в результате взаимодействия атмосферной влаги с окислами азота, серы, хлора и др., попадающих в атмосферу в результате антропогенной деятельности.

Окисление водоемов и почвы под действием кислотных осадков неблагоприятно влияет на животный и растительный мир.

Показателем кислотности является показатель рН. При рН = 7 осадки считаются нейтральными. Значения рН менее 7 соответствует кислым осадкам, а рН более 7 — щелочным осадкам.

См. концентрация ионов водорода.

КИСТЕВОЙ РАЗРЯД. Вид разряда в газе, возникающего в воздухе и других газах на металлическом острие, находящемся при высоком электрическом потенциале. Это кистеобразный пучок быстро сменяющих друг друга электрических искр, которые не достигают второго электрода или окружающих предметов. При понижении напряжения на острие он переходит в коронный разряд, при повышении — в искровой разряд.

КЛАССИФИКАЦИЯ АТМОСФЕРИКОВ ПО ВОЛНОВЫМ СВОЙСТВАМ. Атмосферики по их волновым свойствам могут быть разделены на три основных категории: нерегулярный высокочастотный тип; регулярный тип со сглаженными (слабовыраженными) осцилляциями; регулярный тип с выраженной пикообразной структурой, когда последовательные импульсы могут формировать длительный волновой пакет.

См. атмосферики.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ МАСС. Подразделение воздушных масс либо по их наиболее общим кинематическим и тепловым характеристикам, либо по географическому положению их очагов. В первом случае различаются теплые, холодные и местные массы. С этим подразделением связано подразделение по характеру стратификации на устойчивые и неустойчивые воздушные массы. Во втором случае (географическая К. в. м.) различают воздушные массы четырех широтных зон: арктический или антарктический воздух, полярный (или умеренный) воздух, тропический воздух, экваториальный воздух и в каждом из этих типов подтипы морской и континентальный. Существуют также детализированные классификации воздушных масс для разных областей Земли с указанием географического положения преобладающих очагов воздушных масс.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ. Подразделение типов климатов, наблюдаемых на земном шаре (или в одной стране, напр. в России), по тем или иным признакам или по условиям возникновения, или по связям с другими географическими явлениями. Из многочисленных классификаций климатов для всего земного шара наиболее известна и распространена классификация климатов В. И. Кеппена. В России особенно известны классификации Л. С. Берга и Б. П. Алисова. К. к. стоят в тесной связи с климатическим районированием.

Син. система климатов.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ АЛИСОВА. Генетическая классификация климатов, в основу которой положено деление земной поверхности на климатические зоны и области в соответствии с условиями общей циркуляции атмосферы, выражающимися в преобладании воздушных масс определенного географического типа — круглый год или в один из двух основных сезонов. Границы между зонами намечаются главным образом по положению климатологических фронтов зимой и летом. Выделяются 7 главных климатических (циркуляционных) зон: экваториальная, две тропические, две умеренные, арктическая и антарктическая. Каждая из них характеризуется постоянным преобладанием воздушных масс географического типа, одноименного с зоной. Затем различаются промежуточные зоны: две зоны экваториальных муссонов с зимним преобладанием тропического и летним экваториального воздуха, две субтропические с зимним преобладанием полярного и летним тропического воздуха, субарктическая с зимним преобладанием арктического воздуха и летним — воздуха умеренных широт. В тропической и субтропической зонах выделяются подтипы климатов: континентальный, океанический, восточной периферии океанических антициклонов, западной периферии океанических антициклонов; в умеренной зоне — подтипы континентальный, океанический, западных побережий, восточных побережий (муссонный); в субарктической и арктической зонах – континентальный и океанический подтипы.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ БЕРГА. Классификация климатов суши на основе ландшафтно-географических зон. Типы климатов разделяются на климаты низин и климаты возвышенностей. Климатические зоны на низинах, в общем, совпадают с одноименными ландшафтными зонами. Типы климатов низин следующие: климат тундры, климат тайги, климат лиственных лесов умеренной зоны, муссонный климат умеренных широт, климат степей, средиземноморский климат, климат влажных субтропических лесов, климат внутриматериковых пустынь умеренного пояса, климат тропических пустынь, климат саванн, климат влажных тропических лесов.

На высоких плато различаются следующие типы климатов: климат полярных плато, климат высоких степей и полупустынь умеренного пояса, тибетский тип климата, климат высоких субтропических степей (иранский), климат тропических плато (высоких саванн).

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ БУДЫКО И ГРИГОРЬЕВА. Классификация климатов, в основу которой положение деление: 1) по условиям увлажнения (по значениям индекса сухости K = R/Lr), 2) по температурным условиям теплого периода, 3) по температурным условиям и степени снежности зимы.

По первому признаку различаются климаты: i — избыточно-влажные (K менее 0,45), ii — влажные (K от 0,45 до 1,00), iii — недостаточно влажные (K от 1,00 до 3,00), iV — сухие (K больше 3,0). По второму признаку: 1 — очень холодные (температура воздуха весь год ниже 10°), 2 — холодные (сумма температур подстилающей поверхности за период с температурой воздуха выше 10° меньше 1000°), 3 — умеренно теплые (та же сумма температур за тот же период от 1000 до 2200°), 4 — теплые (та же сумма температур от 2200 до 4400°), 5 — очень теплые (та же сумма температур более 4400°). По третьему признаку различаются зимы по средней температуре января и по наибольшей декадной высоте снежного покрова (меньше или больше 50 см): А — суровая малоснежная (средняя температура января ниже –32°, снежный покров меньше 50 см), В — суровая снежная (та же температура, покров выше 50 см), С — умеренно суровая малоснежная (температура от –13 до –32°, покров ниже 50 см), D — умеренно суровая снежная (та же температура, покров выше 50 см), Е — умеренно мягкая (температура января от 0 до –13°), F — мягкая (температура января выше 0°).

Комбинация трех указанных признаков дает 30 типов климата, свойственных географическим зонам в рамках бывшего СССР.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ ГЕТНЕРА. Выделение типов климата по основным системам ветров в общей циркуляции атмосферы. Различаются тринадцать типов климата.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ ДЕ МАРТОННА. Разделение климатов на 9 основных групп, перечисленных ниже; эти 9 групп содержат 30 типов. Основные группы: теплые климаты без сухого периода (экваториальные), теплые климаты с сухим периодом (тропические), муссонные климаты, теплые умеренные климаты без морозного периода (субтропические), умеренные климаты с холодным временем года, жаркие климаты пустынь, холодные климаты пустынь, холодные климаты с умеренным летом, холодные климаты без теплого времени года. Для групп климатов указаны числовые характеристики режима температуры и осадков. Отдельные типы климата носят географические наименования по местностям, где они наиболее ярко выражены (бенгальский климат, норвежский климат и др.).

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ ИВАНОВА. Классификация климатов по годовому ходу атмосферного увлажнения, именно по месячным значениям коэффициента увлажнения K (отношение суммы осадков к величине испаряемости, выраженное в процентах). Выделяются следующие типы:

ПВ — постоянно влажный климат; все месяцы K не менее 100.

НВ — непостоянно влажный климат; часть месяцев года K менее 100, но засушливого периода (K менее 25) нет.

ЗВ — засушливо-влажный климат; наблюдаются и влажный, и засушливый периоды, но влажный продолжительнее засушливого.

ПУ — постоянно умеренно-влажный климат; все месяцы года K между 25 и 100.

ВЗ — влажно-засушливый климат; засушливый период продолжительнее влажного.

НЗ — непостоянно засушливый климат; часть месяцев засушливые (K менее 25), часть переходные (K от 25 до 100).

ПЗ — постоянно засушливый климат; все месяцы засушливы (K менее 25).

С каждым типом климата связан соответствующий тип растительности.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ КЕППЕНА. Классификация климатов, основанная на учете режима температуры и осадков. Намечается 5 типов климатических зон, именно: А — влажная тропическая зона без зимы; В — две сухие зоны, по одной в каждом полушарии; С — две умеренно теплые зоны без регулярного снежного покрова; D — две зоны бореального климата на материках с резко выраженными границами зимой и летом; Е — две полярные области снежного климата. Границы между зонами проводятся по определенным изотермам самого холодного и самого теплого месяцев и по соотношению средней годовой температуры и годового количества осадков при учете годового хода осадков. Внутри зон типов А, С и D различаются климаты с сухой зимой (w), сухим летом (s) и равномерно влажные (f). Сухие климаты по соотношению осадков и температуры делятся на климаты степей (ВS) и климаты пустынь (bW), полярные климаты — на климат тундры (ЕТ) и климат вечного (постоянного) мороза (EF).

Таким образом, получается 11 основных типов климата: Af — климат тропических лесов, Aw — климат саванн, bS — климат степей, bW — климат пустынь, Cw — климат умеренно теплый с сухой зимой, Cs — климат умеренно теплый с сухим летом (средиземноморский), Cf — климат умеренно теплый с равномерным увлажнением, Dw – климат умеренно холодный с сухой зимой, Df — климат умеренно холодный с равномерным увлажнением, ЕТ — климат тундры, EF — климат вечного мороза. Для дальнейшей детализации вводятся 23 дополнительных признака и соответствующие индексы (a, b, c, d и т. д.), основанные на деталях в режиме температуры и осадков. Многие типы климатов по Кеппену известны под названиями, связанными с характерной для данного типа растительностью.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ ПЕНКА. Подразделение климатов по соотношению между осадками и испарением на три основные группы: влажный (гумидный), сухой (аридный), снежный (нивальный). В первой группе выделяются типы полярный (с вечной мерзлотой) и фреатический (с грунтовыми водами); фреатический тип делится на три подтипа. Аридный климат делится на полуаридный и вполне аридный в зависимости от количества выпадающих осадков, нивальный — на полунивальный и вполне нивальный (с исключительно снежными осадками).

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ ТОРНТВЕЙТА. Классификация климатов на основе индекса влажности (см.)

![]()

![]() . Выделяются типы: А — пергумидный климат (im выше 100); В — гумидный климат с 4 подтипами (im от 20 до 0); С1 — субгумидный влажный климат (im от –40 до –20); С2 — субгумидный сухой климат (im от –20 до 0); D — полуаридный климат (im от –40 до –20); Е — аридный климат (im от –60 до –40).

. Выделяются типы: А — пергумидный климат (im выше 100); В — гумидный климат с 4 подтипами (im от 20 до 0); С1 — субгумидный влажный климат (im от –40 до –20); С2 — субгумидный сухой климат (im от –20 до 0); D — полуаридный климат (im от –40 до –20); Е — аридный климат (im от –60 до –40).

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕДНИКОВ. Деление ледников на типы осуществляется обычно по признаку условий их залегания по отношению к рельефу местности и в зависимости от условий питания. От собственно горных и долинных ледников отличают материковые ледники (ледниковые щиты и купола), представляющие собой сплошной ледяной покров большой мощности, залегающий независимо от рельефа покрываемой территории. Такие материковые ледники, представляющие собой сложные ледниковые комплексы, распространены в арктических и антарктических областях; концы их, спускаясь в море, дают начало ледяным плавучим горам — айсбергам. Среди горных и долинных ледников выделяют: 1) ледники горных склонов; 2) долинные ледники; 3) ледники горных вершин; 4) сложные ледниковые комплексы.

Особый морфологический тип оледенения составляют ледники вулканического конуса. Для слаборасчлененных нагорий, имеющих характер массивов с волнистой поверхностью, характерны ледники скандинавского или норвежского типа. Горные ледники, обладающие самостоятельными бассейнами питания и текущие в горах в виде отдельных массивов, при выходе на равнину могут сливаться концами своих языков в довольно обширный ледяной щит, который называется ледником горных подножий, или предгорным ледником.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОРСКИХ ВОЛН. Различают следующие основные типы волн: ветровые, возникающие под действием ветра; анемобарические, обусловленные изменениями атмосферного давления, сгонно-нагонным действием ветра и другими метеорологическими факторами, приводящими к изменению уровня моря; сейсмические волны (цунами), возникающие при резких подвижках дна океана или в результате других резких смещений больших масс морской воды; приливные волны, вызываемые приливообразующими силами Луны и Солнца; корабельные волны, возбуждаемые движущимися по воде судами.

Кроме того, существуют классификации волн, основанные на других таксонометрических признаках. Так по отношению к уровенной поверхности океана волны могут быть поверхностными и внутренними. В зависимости от соотношения длины волны и глубины моря волны делят на короткие, длина которых меньше глубины, и длинные, у которых, наоборот, длина гораздо больше глубины.

По характеру распространения волны делятся на поступательные (прогрессивные), когда видимая форма волны перемещается в пространстве, и стоячие, перемещение формы которых в пространстве не происходит.

Волны характеризуются следующими основными элементами: гребень и ложбина — части волны выше и ниже среднего волнового уровня, т. е. горизонтальной линии, пересекающей волновой профиль так, что суммарные площади выше и ниже этой линии равны; вершина и подошва — максимальная и минимальная точки гребня и ложбины; фронт волны — линия гребня волны в плане; высота волны — превышение вершины волны над подошвой смежной волны; длина волны- горизонтальное расстояние между вершинами двух смежных гребней; крутизна волны — отношение высоты волны к ее длине (h/?); период волны — интервал времени между прохождением двух смежных гребней через фиксированную вертикаль; скорость волны — скорость перемещения гребня волны в направлении ее распространения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛАКОВ. Подразделение облаков по тем или иным признакам: по внешнему виду (формам), микроструктуре, происхождению и т. д.

См. международная классификация облаков, генетическая классификация облаков, микроструктура облаков.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОЗЕРНЫХ КОТЛОВИН. Разделение озерных котловин на группы в зависимости от их строения, причин образования или по какимлибо другим признакам. В зависимости от действия той или иной группы факторов озерные котловины можно разделить на возникающие под действием внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) процессов. Среди озерных котловин, возникающих под действием внутриземных процессов, различают тектонические и вулканические, возникающие под действием внешних процессов, протекающих на земной поверхности, делят на гидрогенные, гляциогенные (синоним: ледниковые), эоловые, органогенные и антропогенные.

К группе гидрогенных относятся озерные котловины, образованные в условиях преобладающего воздействия вод речных, подземных или морских. Сюда относятся пойменные, карстовые, термокарствые, суффозионные озера и лагуны.

Гляциогенные котловины образованы действием ледника; сюда относятся, в частности, моренные и карровые озера.

Эоловые понижения возникают под действием ветра.

К органогенным относятся вторичные озера, возникающие на болотах.

К категории антропогенных озер относятся водоемы, созданные деятельностью человека. Целесообразно в этом случае применять термин водохранилище.

Существует ряд и иных классификаций. К. о. к. одновременно является и классификацией озер по характеру их котловин.

Существует другая К. о. к.: тектонические; ледниковые, среди которых различают эрозионные и аккумулятивные; водноэрозионные и водноаккумулятивные, к этому типу относятся: старицы, плёсовые озера, дельтовые озера, лагунные и лиманные озера, фиордовые озера; провальные, сюда относятся: карстовые, просадочные (суффозионные), термокарстовые; вулканические; завальные; эоловые; вторичные, возникающие на месте заросших озер и на болотах.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДКОВ. Разделение осадков по структуре и размерам их элементов и по условиям возникновения. Прежде всего, это разделение на осадки, выпадающие из облаков, и на наземные гидрометеоры, выделяющиеся на поверхностях земли и предметов. К первой категории относятся дождь, морось, ледяной дождь, снег, мокрый снег, снежная крупа, ледяная крупа, снежные зерна, ледяные иглы, град, ко второй — роса, жидкий налет, иней, твердый налет, изморозь, гололед (последний — не вполне точно). Осадки, выпадающие из облаков, можно группировать по условиям образования и характеру выпадения на обложные, ливневые, моросящие; см. генетическая классификация осадков.

Син. классификация гидрометеоров.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОБЛАСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ. Выделение природных вод, режим которых формируется под воздействием многолетнемерзлых пород. Различают:

Надмерзлотные воды, содержащиеся в талых породах над зоной многолетней мерзлоты. Среди них выделяют воды: а) деятельного слоя, б) многолетних несквозных таликов (подрусловых, подозерных и так называемой несливающейся мерзлоты).

Воды таликов, содержащиеся в сквозных таликах, ограниченных мерзлыми породами с боков.

Подмерзлотные воды, располагающиеся в толще водоносного горизонта, залегающего под зоной многолетней мерзлоты.

Межмерзлотные воды, содержащиеся в талых породах, заключенных между горизонтами многолетнемерзлых пород.

Внутримерзлотные воды, содержащиеся в талых породах, со всех сторон ограниченных многолетнемерзлыми породами.

КЛАССИФИКАЦИЯ СНЕЖНЫХ КРИСТАЛЛОВ. Подразделение снежных кристаллов (снежинок), т. е. ледяных кристаллов, находящихся в облаках и выпадающих из облаков, по формам. Различают 9 основных форм: пластинка, звезда, столбик, игла, пушинка, еж, запонка, оледенелая снежинка, круповидная снежинка. В этих 9 группах различают 48 видов, являющихся вариантами, комбинациями и усложнениями основных форм. Различия форм связаны с температурой и другими условиями образования кристаллов.

КЛАУЗИУСА-КЛАПЕЙРОНА УРАВНЕНИЕ. Выражение зависимости упругости насыщения от температуры в дифференциальной форме:

широко используется в физике облаков и туманов.

КЛИМАТ. Широко распространенное понятие К. как многолетнего режима погоды не соответствует многообразию метеорологических явлений на Земле. С физической точки зрения К. — это статистический режим атмосферных условий (условий погоды), характерный для каждого данного места Земли в силу его географического положения. Этот режим может меняться от одного многолетнего промежутка времени к другому, причем такие изменения в историческое время имеют характер колебаний. По определению А. С. Монина, К. есть статистический режим (статистический ансамбль) колебаний состояния атмосферы с короткими периодами (до года), испытывающий колебания с длинными периодами (порядка десятилетий, столетий, тысячелетий).

Колебания К. достаточно малы и не мешают ему быть устойчивой характеристикой данной местности. Термин климат применяется в различных масштабах, по К. Ш. Хайруллину выделяют следующие: глобальный, континентов и океанов, макроклимат, климат региона, мезоклимат, топоклимат, микроклимат, наноклимат и пикоклимат.

КЛИМАТ ВЕЧНОГО МОРОЗА. Климат со средней температурой самого теплого месяца ниже 0°. В основном это климат полярных плато; сюда же относится высокогорный климат (выше снеговой линии).

КЛИМАТ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ. Климат со сравнительно теплой зимой (средняя температура самого холодного месяца не ниже +2°) и с жарким, богатым осадками летом. Годовая сумма осадков выше 1000 мм, но зимой осадков сравнительно мало; во многих местах тип климата муссонный.

Распространение: побережье Мексиканского залива, юго-восточные штаты США, Боливия, Парагвай, юговосток Бразилии, плоскогорья Африки, юго-восточное побережье Черного моря, южный берег Каспийского моря, север Индии, Южный Китай, Южная Япония, южная Корея, северо-восточный берег Австралии.

КЛИМАТ ВЛАЖНЫХ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ. Очень теплый и влажный тропический (экваториальный) климат с осадками, достаточно равномерно распределенными в течение года. Годовая амплитуда температуры воздуха мала: от 1 до 0°, температура самого холодного месяца не ниже 18°, осадков не менее 1500 мм в год. Распространение: Амазонка, восток Центральной Америки, Большие Антильские острова, юг Флориды, экваториальная Африка, восток Мадагаскара, Малабарский берег, юг Шри-Ланка, Малакка, ИндоМалайский архипелаг, Индонезия, большая часть Новой Гвинеи и Филиппинских островов.

КЛИМАТ ВНЕТРОПИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ. Климат с большой сухостью воздуха, очень большой испаряемостью и малым количеством осадков (менее 250–300 мм за год), жарким и сухим малооблачным летом (с максимальными температурами до 50°) и прохладными или холодными зимами (в Средней Азии средняя температура января от –10° в северном части до 3° в южной). Распространение: пустыни Туранской низменности и Южного Казахстана, пустыни Северной Америки по среднему Колорадо, полупустыня в Восточной Патагонии (с прохладным летом).

Син. климат пустынь с холодными зимами.

КЛИМАТ ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ. Климат горных систем и отдельных гор, отличающийся, прежде всего, вертикальной зональностью.

Различают ряд типов климатов плато и нагорий. Они отличаются от общих типов климатов на данной широте более низкими температурами и большей континентальностью.

См. классификация климатов Берга.

КЛИМАТ ГОЛОЦЕНА. Климат послеледниковой (современной геологической) эпохи, совпавший с появлением человеческой жизни на Земле.

КЛИМАТ ГОРОДА. Местный климат большого города, особенности которого (по сравнению с загородной местностью) определяются самим существованием города, т. е. застройкой, покрытием улиц, промышленными предприятиями, транспортом и пр. К таким особенностям относятся: повышенные средние температуры в центральных районах города (городской остров тепла), уменьшенное испарение, нарушения в атмосферной циркуляции, в том числе так называемый городской бриз, большое загрязнение воздуха и уменьшение притока прямой радиации, усиление конвекции и увеличение облачности, а также повторяемости и сумм осадков в теплый период, увеличение повторяемости и интенсивности туманов в холодный период и пр. Внутри К. г. как типа местного климата (мезоклимата) наблюдается большое число типов микроклимата, в зависимости от топографии, ширины улиц, наличия площадей, замкнутых дворов, зеленых насаждений, высоты и характера застройки, размещения промышленных предприятий.

КЛИМАТ КОНТИНЕНТОВ И ОКЕАНОВ. Является второй ступенью в системе климата после глобального и формируется в связи с существенными различиями распределения тепла и влаги на поверхности суши и воды.

Различают климаты восточных и западных побережий. В умеренных широтах наибольшее влияние океана испытывают западные части континентов, в связи с проникновением более теплых воздушных масс.

С углублением в континент температура воздуха понижается, уменьшаются влагосодержание и количество осадков. В центре континентов наибольшее количество осадков приходится на летний период. Зима отличается большим количеством ясных дней и малоснежием.

Над континентами воздушные течения подобные пассатам наблюдаются зимой и отличаются сухостью. Летом преобладает перенос воздушных масс с океана на материк и обратный перенос зимой. На западных берегах материков в тропической зоне располагаются области пустынь: Намиб и Сахара в Африке, Атакама и Калифорнийская в Америке.

Различия в нагревании Южного и Северного полушария в течение года является одной из причин возникновения тропических муссонов. Преобладает перенос атмосферного воздуха зимой с материка на океан, летом с океана на материк. Наиболее сильные муссоны наблюдаются на юге Азии.

КЛИМАТ ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ. Умеренный климат, менее континентальный, чем климат тайги; средняя температура четырех летних месяцев выше 10°, но не выше 22°; зима не слишком суровая, но снежный покров бывает повсюду. Годовое количество осадков 500–600 мм, больше при орографических воздействиях. Преобладают летние осадки. Распространение: лесная часть ЕТР к югу от линии Санкт-Петербург — Нижний Новгород, вплоть до южных пределов лесостепья; вся Западная Европа, кроме средиземноморских стран; юг Западной Сибири, Минусинские степи; Северная Америка южнее 50° с. ш. и восточнее 100° з. д., за исключением юго-восточных штатов США.

КЛИМАТ ПОЛЯРНЫХ ПЛАТО. Холодный климат со средней температурой самого теплого месяца ниже 0°, годовым количеством осадков 200–300 мм и менее. Средние зимние температуры в глубине Гренландии до –50°, в Антарктиде до –70°, с абсолютными минимумами почти до –90°. Средние температуры летних месяцев порядка –15° во внутренней Гренландии и –30° во внутренней Антарктиде. Распространение: Гренландия, архипелаги Арктического бассейна, Антарктида. Сходный климат в горах выше снеговой линии.

КЛИМАТ ПОЛЯРНЫХ РЕГИОНОВ ЗЕМЛИ. Климатические особенности регионов земного шара, где средняя годовая температура воздуха на высоте стандартных метеорологических наблюдений ниже 0С. Именно при таких температурах тепловой баланс становится отрицательным и формируется «вечная мерзлота» — многолетнее промерзание грунтов.

КЛИМАТ ПОЧВЫ. Совокупность внутрипочвенных физических явлений с суточным и годовым их ходом, развивающаяся во взаимосвязи с (атмосферным) климатом, почвой, растительностью и производственной деятельностью человека. Основными элементами, определяющими характер К. п., являются температура и влажность почвы. Почвенная климатология изучает закономерности формирования и изменения К. п., влияние его на жизнь растений, почвы и сельскохозяйственное производство, пути его регулирования.

КЛИМАТ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ВОЗДУХА. Атмосферные условия, существующие в самом нижнем слое воздуха непосредственно над почвой (высотой в 1,5–2 м). Именно эти условия влияют на жизнедеятельность культурных растений (откуда син. фитоклимат). К. п. с. в. характеризуется: увеличенными амплитудами температуры; большими, летом часто сверхадиабатическими градиентами температуры днем над сушей и температурными инверсиями ночью; уменьшенными скоростями ветра; увеличенным влагосодержанием, увеличенными амплитудами относительной влажности. Обычно отождествляют К. п. с. в. с микроклиматом. Для атмосферы над морем это климат приводного слоя воздуха.

КЛИМАТ ПУСТЫНЬ. См. климат внетропических пустынь, климат субтропических пустынь.

КЛИМАТ САВАНН. Теплый тропический климат с резко выраженным сухим зимним периодом. Температура самого теплого месяца 25–30° и выше, самого холодного выше 18°; осадков не более 2000–2500 мм в год (местами значительно больше вследствие орографических влияний). Распространение: Венесуэла, часть Гвианы, Бразилия к югу от Амазонки, значительная часть тропической Африки, запад Мадагаскара, Индостан южнее 22° с. ш., Шри-Ланка, центральная часть Бирмы, Индокитай, северная Австралия, Гавайские острова.

КЛИМАТ СВОБОДНОЙ АТМОСФЕРЫ. Климатические условия в слоях тропосферы и стратосферы, удаленных от земной поверхности (выше уровня трения); обычно характеризуется теми же статистическими показателями для давления, ветра, температуры и влажности воздуха, что и климат у земной поверхности. К. с. а. отличается пониженными значениями давления, температуры и влагосодержания, пониженными суточными амплитудами температуры и других элементов, повышенными скоростями ветра, большей устойчивостью преобладающих его направлений.

КЛИМАТ СТЕПЕЙ. Сухой климат с теплым или жарким летом и ограниченным количеством осадков, в отдельные годы недостаточным для нормального роста полевых культур (в общем не более 450 мм в год). Максимум осадков приходится на летние месяцы, причем осадки выпадают преимущественно в виде ливней. Испаряемость весьма значительна. Зима в степях умеренных широт прохладная или холодная, в субтропических и тропических — теплая. Берг различает: 1) климат степей умеренного пояса с прохладными или холодными зимами: ЕТР, Северный Казахстан, части Забайкалья и МНР, запад США к востоку от Скалистых гор; 2) климат степей с теплыми зимами, субтропических и тропических: юг Сахары, запад Южной Америки, север Австралии, степи по Рио-Гранде в Северной Америке; 3) климат высоких степей и полупустынь умеренного пояса: северо-запад МНР, Армянское нагорье; 4) климат высоких субтропических степей: Иран, внутренние части Малой Азии.

КЛИМАТ СУБТРОПИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ. Климат с жарким летом (со средними месячными температурами до 35° и выше и с абсолютными максимумами до 58°), жаркой или теплой зимой (при средней температуре самого холодного месяца не ниже 10°) и с малым количеством осадков — меньше 250 мм и ниже, в отдельных районах почти до нуля. Только некоторые прибрежные пустыни этой зоны обладают более умеренной температурой и большей влажностью воздуха. Распространение: пустыни Сахара и Намиб, пустыни Аравии, пустыня по Инду, Атакама, пустыни в нижнем течении Колорадо и в Калифорнии, внутренняя Австралия.

КЛИМАТ ТАЙГИ. Климат в северных частях материков северного полушария (в зоне тайги) с теплым летом и суровой зимой. Средняя температура июля выше 10°, но не выше 20°; средняя температура января до –30° и ниже в Северной Америке, до –50° в Восточной Сибири; абсолютные минимумы температуры до –68°. Осадков 300–600 мм в год с максимумом летом. Распространение: Швеция, кроме юга; Финляндия, кроме крайнего юга; север ЕТР до линии Санкт-Петербург — Нижний Новгород; Сибирь, кроме частей Забайкалья, Среднего Амура и Приморского края; Камчатка и Сахалин, кроме южной его части; обширные области в Аляске, Канаде и на Лабрадоре.

КЛИМАТ ТРЕТИЧНОГО ПЕРИОДА. Климат третичного геологического периода. Как правило, считается, что он существовал от 70 миллионов лет до примерно 2-х миллионов лет тому назад. Точное определение продолжительности этого периода до сих пор является предметом споров.

КЛИМАТ ТРОПИЧЕСКИХ ПЛАТО. Климат с умеренной температурой, малой годовой амплитудой температуры и сухим периодом зимой и отчасти весной на высоких плато северного Чили, Перу, Боливии, Эквадора, Мексики, Абиссинского нагорья, частью на северо-западе Юго-Западной Африки.

Син. климат высоких саванн.

КЛИМАТ ТУНДРЫ. Климат в наиболее высоких широтах материков северного полушария (в зоне тундры), на крайнем юге Южной Америки и на некоторых островах Арктики и Антарктики, с коротким прохладным летом (температура самого теплого месяца выше 0°, но не выше 10–12°) и продолжительной суровой зимой. Годовое количество осадков 200–300 мм, местами до 150 мм, с большим числом дней с осадками, но с малой их интенсивностью. Распространение: южная Исландия, Фарерские острова, северные районы России, Командорские острова, север Северной Америки, юг Южной Америки, о-ва Фолклендские, Южная Георгия, Южные Оркнейские, Кергелен и др.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА. Условная граница, которая разделяет различные климатические условия. Это может быть орографическая преграда: напр., Альпы являются климатической границей между климатом Средней Европы и Средиземноморья, Кавказский хребет — между климатом Северного Кавказа и субтропическим климатом Закавказья. В другом случае такой границей является изменение физико-географической зональности или резкого изменения подстилающей поверхности (суша — море).

Син. климатический раздел.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА. Наиболее крупная единица климатического районирования: обширная область земного шара, имеющая более или менее широтное протяжение и выделенная по определенным климатическим показателям. Она может иметь характер пояса вокруг всего полушария, но может и разрываться на отдельные части или заключаться в ограниченном интервале долгот. К. з. подразделяются на климатические области или иные менее крупные подразделения. Различают еще вертикальные климатические зоны, или пояса.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАРТА. Карта распределения того или иного климатического показателя. Сюда относятся составленные по многолетним рядам наблюдений карты средних, экстремальных, преобладающих, суммарных и др. значений метеорологических характеристик, а также их амплитуд, повторяемостей, сроков, продолжительности существования. Чаще всего строят месячные, годовые, иногда сезонные К. к. К К. к. относят и карты климатического районирования.

Син. климатологическая карта.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕК. Классификация рек по признакам, отражающим генезис и режим реки в зависимости от климатических условий. По А. И. Воейкову: «Реки-продукт климата».

КЛИМАТИЧЕСКАЯ НОРМА. Та или иная характеристика климата, статистически полученная из многолетнего ряда наблюдений. Чаще всего это многолетняя средняя величина; напр., среднее месячное или годовое количество осадков, подсчитанное по материалам за ряд лет, или средняя суточная, месячная, годовая температура, также по многолетним наблюдениям. Это могут быть также крайние (экстремальные) значения метеорологической величины, наблюдавшиеся за многолетний период, средние или крайние сроки наступления тех или иных явлений, повторяемости тех или иных атмосферных явлений или значений метеорологических величин за многолетний период.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ. Область земной поверхности, обладающая определенным типом климата в связи со своими географическими условиями; подразделение климатической зоны.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Под климатической системой понимается совокупность пяти ее компонентов: атмосфера, гидросфера (воды океана), поверхность суши со всеми ее составляющими (реки, озера, леса и др.), криосфера (вода в замерзшем состоянии, в основном ледяные покрытия Антарктиды и Гренландии, снег и др.) и биосфера.

Состояние компонентов климатической системы в их взаимодействии характеризует климат нашей планеты.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Обобщающие (статистические) выводы из многолетних рядов метеорологических наблюдений, характеризующие климат. Они отражают основные особенности этих рядов, облегчая их анализ и сравнение. Это могут быть К. п. для отдельных метеорологических величин и комплексные К. п. (см.).

Син. климатические характеристики, климатические данные.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СРОКИ. См. климатологические сроки.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.

1. Причины или условия образования климата, как, напр., солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности и пр. См. климатообразующие процессы и географические факторы климата.

2. Элементы климата (температура воздуха, осадки и пр.), поскольку они влияют на тот или иной геофизический или биологический процесс или на хозяйственную деятельность.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. См. климатические показатели.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Те метеорологические элементы, которыми характеризуется климат, т. е. по которым составляются климатические показатели.

Син. элементы климата.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ АТЛАС. Собрание климатических (климатологических) карт территорий области, страны, океана, материка, земного шара. К. а. делятся на общеклиматические и прикладные, к которым относятся строительные, агроклиматические, аэроклиматические, для целей рекреации и туризма.

Син. климатологический атлас.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КУРОРТ. Курорт, расположенный в физико-географических условиях благоприятных для климатотерапии. Различают К. к. зимние, летние, горные, морские и пр.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ. Исторический период (5000–2500 лет до н. э.), в котором температура воздуха была выше современной на большей части земного шара (в Арктике на несколько градусов, в умеренных широтах на 1– 1,5°). К. о. характеризовался сильным отступанием ледников, таянием ледяных щитов и повышением уровня океана.

Очень часто этот К. о. называют большим К. о., в отличие от малого климатического оптимума, наблюдавшегося на границе первого и второго тысячелетий н. э. М. к. о. был выражен менее отчетливо, чем Б. к. о.

Син. мегатермический период.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС. См. климатическая зона.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ. Прогноз изменений климата на многолетний период. Не смешивать с климатологическим прогнозом.

Син. сверхдолгосрочный прогноз.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН. См. климатическое районирование.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ РИСК. Степень вероятности неблагоприятных для экономики и жизнедеятельности человека условий погоды в течение определенного периода.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ РИТМ. Колебание климата, при котором последовательные максимумы и минимумы возникают с примерно равными интервалами времени.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ СЕЗОН. Сезон года, выделенный по тем или иным климатическим признакам.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ. См. сценарий изменения климата.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ТРЕНД. Изменение климата, характеризуемое плавным, монотонным увеличением или уменьшением средней величины в периоде наблюдений. Он не ограничивается линейным изменением во времени, но характеризуется только одним максимумом или минимумом на конечных точках ряда.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ. См. климатологический фронт.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. Колебание климата в течение многолетнего промежутка времени, повторяющееся с известной регулярностью, однако не строго периодически.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. В настоящее время чаще употребляется климатическая характеристика (величина).