ИВАНОВА ФОРМУЛА ИСПАРЯЕМОСТИ. Эмпирическая формула Н. Н. Иванова, связывающая испаряемость Е m, понимаемую как испарение с открытой поверхности крупного пресноводного водоема (за месяц в миллиметрах слоя воды), со средней месячной температурой t и относительной влажностью воздуха f:

Е m = 0,0018(25+t)2(100 – f).

ИГЛА. Одна из основных форм снежинок, длинный тонкий кристалл с гексагональным поперечным сечением; отношение длины к поперечнику от 5 до 30.

ИГОЛЬЧАТАЯ РЕЙКА. Водомерная рейка для измерения высоты уровня воды (напора) на мерном водосливе, в гидрометрическом лотке с точностью до 1 мм и в лотках и устройствах гидравлических лабораторий с точностью до 0,1 мм. В отличие от простой водомерной рейки, позволяющей измерить толщину слоя воды над ее нулевым делением, И. р. измеряет расстояние от некоторой неподвижной точки, находящейся выше уровня воды, до поверхности воды.

Син. тастер.

ИГОЛЬЧАТЫЙ ЛЕД. Длинные ледяные иглы, вырастающие в перпендикулярном направлении на очень влажных участках почвы и пористых предметах. Условием развития И. л. является медленное охлаждение насыщенной влагой почвы с переходом через 0°, обычно при ночном радиационном заморозке после обильного дождя.

ИГОЛЬЧАТЫЙ СНЕГ. Покров свежевыпавшего снега, состоящий из тонких игл; возникает при снегопадах с низкими температурами. Обычно ложится тонким слоем, легко «стекает» с лопаты. Плотность 0,1–0,2 г*см–3.

ИДЕАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА. Теоретическая атмосфера, состоящая только из постоянных газов (азота, кислорода и некоторых малых постоянных примесей), т. е. не содержащая водяного пара, а также коллоидных примесей (пыли и продуктов конденсации). И. а. отличается постоянством своих оптических свойств. Ослабление радиации в И. а. сводится к рассеянию.

ИДЕАЛЬНАЯ ВЛАЖНАЯ АТМОСФЕРА. Теоретическая атмосфера, состоящая из постоянных газов и водяного пара.

ИДЕАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ. Жидкость (в гидродинамическом смысле), лишенная вязкости (внутреннего трения) и теплопроводности. Скольжение частиц такой жидкости друг по другу под действием любой силы не встречает со стороны жидкости никакого сопротивления. При этом предполагается все же наличие одного из основных свойств вязкой жидкости — непрерывности поля скоростей.

ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ. Условный газ, между молекулами которого отсутствуют силы сцепления, а сами молекулы представляют собой материальные точки, лишенные объема. Он подчиняется уравнению состояния вида pv = RT, где р — давление, Т — температура v — объем, R — универсальная газовая постоянная; внутренняя энергия его является функцией только температуры, а удельная теплоемкость не зависит от температуры. Чем выше температура и чем ниже давление реального газа, тем больше он приближается по свойствам к И. г. Реальный атмосферный воздух можно с большим приближением рассматривать как И. г.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ. См. абсолютно черное тело.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ МАСС. Классификация воздушных масс с точки зрения их свойств и истории зарождения и формирования.

ИДИОМОРФИЗМ ЛЬДА. Способность льда принимать при кристаллизации из воды или водяного пара, а также в процессе изменения структуры, а часто и структуры льда, кристаллографические очертания, которые соответствуют типу его пространственной решетки: форму гексагональных звездочек, пирамид, призм и т. д.

ИЗАЛЛОБАРА. Линия, соединяющая на карте точки с одинаковым изменением атмосферного давления на данном уровне за определенный промежуток времени (сутки, 12, 3 ч и т. д.).

ИЗАЛЛОБАРИЧЕСКАЯ КАРТА — карта, на которой анализируются изменения атмосферного давления за определенный интервал времени.

ИЗАЛЛОБАРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ. Область в атмосфере (и на синоптической карте), где атмосферное давление за рассматриваемый промежуток времени растет (аналлобарическая область, область роста давления) или падает (каталлобарическая область, область падения давления). На карте обрисовывается замкнутыми концентрическими изаллобарами с наибольшим падением или ростом в центре.

ИЗАЛЛОБАРИЧЕСКАЯ ПАРА. Две изаллобарические области — область падения и область роста давления, органически связанные между собой. Области И. п. имеют сходную интенсивность (т. е. максимальное падение давления в центре первой по абсолютной величине близко к максимальному росту давления в центре второй) и перемещаются по близким траекториям.

ИЗАЛЛОБАРИЧЕСКИЙ ВЕТЕР. Дополнительная к геострофическому ветру составляющая действительного ветра, пропорциональная изаллобарическому градиенту и совпадающая с ним по направлению,

![]()

![]()

![]()

.

Син. изаллобарическая составляющая.

ИЗАЛЛОБАРИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ. Вектор, направленный по нормали к изаллобаре:

![]() .

.

ИЗАЛЛОБАРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Поле изменений атмосферного давления во времени; имеются в виду изменения давления на определенном уровне или изменения высоты геопотенциала определенной изобарической поверхности. И. п. характеризуется изаллобарами.

ИЗАЛЛОГИПСА. Линия, соединяющая на карте места с одинаковым изменением абсолютного или относительного геопотенциала изобарической поверхности за некоторый промежуток времени (12, 24 ч).

Области отрицательных абсолютных И., т. е. области, где изобарическая поверхность понижается, — это области падения давления. Области отрицательных относительных И., т. е. области, где толщина слоя между двумя изобарическими поверхностями уменьшается, — это области падения средней температуры слоя. Обратные утверждения относятся к областям положительных И.

ИЗАЛЛОТЕРМА. Линия на карте, соединяющая точки с одинаковым изменением температуры за определенный промежуток времени. Чаще всего в службе погоды применяются суточные изаллотермы.

ИЗАНАБАТА. Линия, соединяющая точки с одинаковой вертикальной составляющей скорости ветра. Положительные значения скорости относятся к восходящему, отрицательные — к нисходящему движению.

ИЗАНЕМОНА. Линия равных значений средней годовой скорости ветра.

ИЗАНОМАЛА. Линия равных значений аномалии. Обычно под И. подразумевается линия на климатологической карте, соединяющая точки с одинаковым отклонением значения метеорологического элемента от среднего его значения для той параллели, на которой лежит каждая точка.

ИЗАНТЕЗА. Линия, соединяющая географические точки, где одновременно происходит полное цветение данного растения.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ. Различная степень поглощения радиации в зависимости от длины волны.

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ОСЛАБЛЕНИЯ РАДИАЦИИ. Неодинаковая степень ослабления интенсивности прямой солнечной радиации разных длин волн в атмосфере. В результате рассеяния наибольшему ослаблению подвергается коротковолновая область спектра. Вследствие поглощения атмосферными газами солнечный спектр у земной поверхности резко обрывается в области длины волны около 300 мкм и в нем появляются линии и полосы поглощения. Избирательный характер ослабления радиации особенно сильно проявляется при изменении высоты солнца и связанной с ним массы атмосферы.

Син. селективность ослабления радиации.

ИЗБЫТОЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ. Особенность климата, состоящая в том, что осадки превышают испарение и просачивание воды в почву.

ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ. Извержения из недр земли по трещинам и каналам в земной коре горячих газов, водяного пара, обломков горных пород, пепла и лавы. Пепел, выбрасываемый при И. в., вызывает сильнейшие местные помутнения атмосферы, ослабление солнечной радиации и убывание освещенности. Распространяясь с воздушными течениями в высоких слоях атмосферы, тончайшая вулканическая пыль (пепел) обусловливает такие оптические явления, как аномально красная окраска зорь, даже в местах, весьма удаленных от места извержения. С И. в. связывалось возникновение облаков в стратосфере и мезосфере; в частности, серебристые облака рассматривались как скопления вулканической пыли. Предполагалось также, что при И. в. в верхние слои атмосферы может забрасываться и водяной пар, следствием конденсации которого являются перламутровые и, может быть, серебристые облака.

ИЗВИЛИСТОСТЬ РЕК. Криволинейность плановых очертаний русла реки в форме чередования левых и правых его поворотов. Мерой И. р. является коэффициент или кривая обеспеченности, показывающая, какой процент от общей длины реки или рассматриваемого ее участка составляют участки с различной кривизной.

ИЗЗАОБЛАЧНОЕ СИЯНИЕ. Видимые на небосводе лучи или снопы света, распространяющиеся от солнца, диск которого находится за кучевыми облаками.

Син. лучи Будды.

ИЗЛУЧАТЕЛЬ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ. Гидроакустический преобразователь, работающий в режиме излучения акустических колебаний в водную среду. В составе гидроакустических антенн обычно используется пьезокерамический И. г. В качестве одиночных И. г. (особенно на низких частотах) применяются электромагнитные, электродинамические, гидравликоакустические, парогазоакустические и др.

ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ. Поток радиации в единичном интервале длин волн с единицы излучающей поверхности. См. Кирхгофа закон.

Син. энергетическая светимость.

ИЗЛУЧАЮЩИЙ СЛОЙ АТМОСФЕРЫ. Слой атмосферы, из которого преимущественно происходит уход радиации в мировое пространство, непокрываемый ее притоком от поверхности земли и из других атмосферных слоев. Это слой тропосферы на высоте 5–8 км.

ИЗЛУЧЕНИЕ. Процесс испускания радиации телом. Количество излучения может быть выражено в энергетических (радиометрических) или фотометрических величинах.

Син. радиация.

ИЗЛУЧЕНИЕ ДОРНО. Ультрафиолетовая радиация области длин волн от 315 до 280 нм, производящая сильное физиологическое действие.

Син. эритемная радиация.

ИЗЛУЧЕНИЕ ЧЕРНОГО ТЕЛА. См. абсолютно черное тело.

ИЗЛУЧИНА. Изгиб русла реки в плане. Различают вынужденный изгиб — обтекание потоком склона долины, и свободный изгиб, или меандрирующую излучину.

Син. меандра.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ. Взимосвязанные изменения давления, плотности, температуры и влажности воздуха в атмосферных процессах, описываемые уравнением состояния и термодинамическими связями.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА. Изменения климатических условий на Земле в целом или в отдельных ее зонах или областях на протяжении 1) геологического времени существования Земли (геологические И. к.); 2) исторического времени (исторические И. к.); 3) современной эпохи (последние сотни и десятки лет; современные И. к.). Различают прогрессивные И. к., т. е. изменения в одном направлении за весьма длительный период, и колебания климата.

Геологические И. к. происходили неоднократно, имея характер либо общих для всего земного шара изменений (напр., в сторону потепления или похолодания), либо изменений климатических контрастов между различными зонами Земли. Об этих И. к. можно судить по ряду геологических показателей в том числе оледенении в северном полушарии. В историческом периоде, по-видимому, не было прогрессивных И. к. Во всяком случае на протяжении последних тысячелетий происходили колебания климата; одно из наиболее сильных таких колебаний (в сторону потепления) происходило за последнее столетие и особенно за последние несколько десятков лет (см. современное потепление). Существует ряд гипотез о возможных причинах И. к. Они объясняются автоколебаниями в системе атмосфера — океан — полярные льды; космическими и астрономическими факторами, такими, как изменения интенсивности солнечного излучения или прозрачности межпланетного пространства для солнечной радиации, изменения наклона эклиптики и эксцентриситета земной орбиты, перемещения земной оси, а также изменениями в газовом и аэрозольном составе атмосферы в связи с вулканическими извержениями, и в распределении суши и моря по земной поверхности. Выдвигались также гипотезы о связи И. к. с вековыми и сверхвековыми изменениями солнечной активности.

В последнее время все большее значение приобретают исследования изменений климата, вызванные антропогенной деятельностью. Антропогенные И. к. происходят как в местном (города, водохранилища, промышленные агломерации), так и в глобальном масштабе. См. колебания климата.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Свойство физической величины отклоняться от нормального, стандартного, репрезентативного, среднего значения или величина (характеристика) этого отклонения.

Характеристиками И. могут служить дисперсия, среднее отклонение, среднее квадратическое отклонение, абсолютное отклонение и пр.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА. Климатическая характеристика непериодических изменений метеорологического элемента в данном месте. В качестве такой характеристики можно взять, напр., междусуточную изменчивость, изменчивость средних месячных значений и т. п.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СРЕДНЕГО АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ. Среднее из абсолютных величин отклонений отдельных средних месячных или годовых величин атмосферного давления от средних многолетних. В высоких широтах годовая изменчивость у земной поверхности около 4 мб, вблизи экватора она менее 1 мб. Изменчивость месячных величин того же порядка. Зимой она больше, чем летом. Абсолютной изменчивостью средних месячных величин атмосферного давления называется разность наибольшего и наименьшего значений среднего месячного давления данного месяца за многолетний период.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА. Средняя из абсолютных величин отклонений средних месячных температур данного месяца за отдельные годы от многолетней средней этого месяца. Для Санкт-Петербурга в зимние месяцы И. с. т. в. около 3°, летом около 1,5°. В тропиках она мала, с широтой возрастает. Больше всего И. с. т. в. в переходных областях между морским и континентальным климатами.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТОКА. Колебания величин стока во времени. И. с. проявляется в форме суточных, сезонных, годовых и многолетних колебаний, однако в узком смысле термин И. с. чаще применяется для характеристики явлений колебаний стока в многолетней перспективе. Эти колебания рассматриваются как в отношении годовых величин стока, так и отдельных характерных величин за отдельные фазы стока или периоды года (сезонный, максимальный, минимальный сток). Мерой количественного выражения И. с. в многолетнем разрезе является величина коэффициента вариации.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СУММ ОСАДКОВ. Средняя из абсолютных (без учета знака) величин отклонений сумм осадков, выпавших в отдельные годы, сезоны или месяцы, от многолетней суммы за данный год или период года, выраженная в процентах от последней. Так, для северо-запада Европы изменчивость годовых сумм осадков составляет около 13%, для Испании 22%, для России 20–30%. Осадки самого дождливого года составляют в Средней Европе за много лет около 150% от многолетнего среднего, а самого сухого 50–60%. Изменчивость месячных сумм осадков в Средней Европе около 45%, в Италии 55%, в Испании 60%, на юге России до 70%.

ИЗМЕРЕНИЕ. Действие, выполняемое с помощью средств измерений (измерительных приборов) и имеющее целью нахождение числового значения измеряемой величины, выраженного в принятых единицах измерений. При метеорологических наблюдениях измерение иногда является бесприборной оценкой (см. бесприборные наблюдения), напр. визуальное определение количества и форм облаков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВИДИМОСТИ. Прибор для определения дальности видимости. В основу большинства приборов положен принцип фотометрирования.

См. дымкомер Шаронова, диафаноскоп Шаронова, измеритель видимости Виганда, измеритель видимости ГГО, измеритель метеорологической дальности видимости, поляризационный измеритель видимости, регистратор дальности видимости.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВИДИМОСТИ ГГО. Измеритель видимости, основанный на методе фотометрирования путем гашения яркости объекта с помощью фотометрического клина. При этом гашение яркости объекта происходит при одновременно увеличивающейся яркости фона, что уменьшает контраст яркостей и повышает точность определений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ. Прибор для измерения влажности почвы на различных глубинах в полевых условиях, без выемки образцов почвы. В одной из отечественных конструкций измерение влажности почвы основано на зависимости ослабления гамма-лучей, излучаемых радиоактивными элементами, от толщины слоя почвы и содержания в ней воды. В другой конструкции действие И. в. п. основано на использовании зависимости электрического сопротивления почвы от ее влажности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ. Прибор для измерения высоты нижней границы облаков.

Син. облакомер.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАПАСА ВОДЫ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ. Прибор, применяемый в маршрутных съемках, действие которого основано на ослаблении слоем снега интенсивности гамма-лучей, излучаемых радиоактивным изотопом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ. Прибор для измерения метеорологической дальности видимости, основанный на методе относительной яркости: с помощью оптико-фотометрической системы черная марка, находящаяся в поле зрения прибора, доводится до исчезновения на фоне черного бархатного экрана. При этом по верхней шкале прибора визуально отсчитывается метеорологическая дальность видимости в километрах.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИОНОСФЕРНОЙ НЕПРОЗРАЧНОСТИ. Прибор для определения относительной непрозрачности ионосферы в период отсутствия ионосферных возмущений посредством определения поглощения электромагнитной энергии, излучаемой внеземным космическим радиошумом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ЗВУКА. Гидроакустический прибор для непрерывного автоматического определения и регистрации скорости распространения акустических колебаний в море и ее изменений по глубине.

ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА. Характеристика (параметр) физического тела, явления или процесса, подлежащая количественной оценке путем измерения.

ИЗМОРОЗЬ. Отложение льда на ветвях деревьев, проводах и т. п. при тумане в результате сублимации водяного пара — кристаллическая И. — или намерзания капель переохлажденного тумана — зернистая И.

Кристаллическая И. состоит из кристалликов льда, нарастающих главным образом на наветренной стороне при слабом ветре и температуре –15°. Она легко осыпается при встряхивании. Длина кристалликов обычно не превышает 1 см, но может достигать и нескольких сантиметров.

Зернистая И. — снеговидный, рыхлый лед, нарастающий с наветренной стороны предметов в туманную, преимущественно ветреную погоду, особенно в горах.

От гололеда И. отличается снежнобелым цветом и меньшей плотностью (100–400 кг*м–3). Иногда наблюдается послойное образование гололеда и И. Под тяжестью изморози нередко рвутся провода и обламываются ветви деревьев. К опасному явлению относится изморозевое отложение диаметром не менее 50 мм.

ИЗОАВРОРА. Линия равной повторяемости полярных сияний.

ИЗОАМПЛИТУДА. Линия на карте, соединяющая точки с одинаковым значением амплитуды той или иной метеорологической величины.

ИЗОАТМА. Линия, соединяющая равные величины испарения (испаряемости) на карте.

ИЗОБАРА. Линия, соединяющая равные значения давления на карте.

ИЗОБАРИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ. Двумерная дивергенция скорости в системе координат x, y, p (изобарической):

![]()

![]()

![]()

![]() .

.

![]()

![]()

![]()

Индекс р означает, что производные берутся в плоскости, касательной к изобарической поверхности.

ИЗОБАРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Поверхность, на которой атмосферное давление во всех точках одинаково. Наклон И. п. к поверхностям уровня, в частности к уровню моря, измеряется долями минуты. Тангенс угла наклона И. п.

![]()

![]() , где Vg — геострофическая скорость ветра, g — ускорение силы тяжести, l — параметр Кориолиса. В пересечении с поверхностями уровня И. п. дают изобары. Главными называют И. п. со значениями в миллибарах (1000, 900, 850, 700, 500 мб и т. д.). Минимальные значения И. п. 50, 25, 10 мб.

, где Vg — геострофическая скорость ветра, g — ускорение силы тяжести, l — параметр Кориолиса. В пересечении с поверхностями уровня И. п. дают изобары. Главными называют И. п. со значениями в миллибарах (1000, 900, 850, 700, 500 мб и т. д.). Минимальные значения И. п. 50, 25, 10 мб.

ИЗОБАРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ. Система пространственных координат, в которой в качестве третьей координаты вместо высоты принято атмосферное давление. При допущении статического равновесия уравнения горизонтального движения и неразрывности в этой системе имеют более простой вид.

ИЗОБАРИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Температура, которую может иметь объем воздуха, если весь содержащийся в ней водяной пар сконденсируется при постоянном давлении, а выделившаяся скрытая теплота пойдет на нагревание этого воздуха.

ИЗОБАРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Синоптический анализ геопотенциалов изобарических поверхностей, а также характеристик высоких слоев атмосферы (температуры, влажности, ветра) на главных изобарических поверхностях; анализ карт барической топографии.

Син. изобарический метод.

ИЗОБАРИЧЕСКИЙ ВИХРЬ СКОРОСТИ. Относительный вихрь скорости на изобарической поверхности, т. е. выраженный в системе координат с давлением в качестве независимого переменного.

![]()

.

Индекс р означает, что производные и значение вертикальной составляющей вихря скорости ? относятся к плоскости, касательной к изобарической поверхности.

ИЗОБАРИЧЕСКИЙ ЕДИНИЧНЫЙ СЛОЙ. Слой воздуха, заключающийся между двумя изобарическими поверхностями, проведенными через единицу давления.

ИЗОБАРИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ. Параметр k в формуле

![]()

![]() ,

,

позволяющий рассчитывать скорость дрейфа льда в зависимости от градиента давления на уровне моря ![]() . Предполагается, что вдали от искажающего влияния берегов направление дрейфа льда в среднем соответствует направлению изобар. Для Арктического бассейна И. к. увеличивается с 95 в феврале-марте до 170 в июле-августе.

. Предполагается, что вдали от искажающего влияния берегов направление дрейфа льда в среднем соответствует направлению изобар. Для Арктического бассейна И. к. увеличивается с 95 в феврале-марте до 170 в июле-августе.

ИЗОБАРИЧЕСКИЙ ЛАПЛАСИАН. Функция

![]()

![]()

.

В циклонической области ![]() , в антициклонической

, в антициклонической ![]() . См. геострофический вихрь скорости.

. См. геострофический вихрь скорости.

ИЗОБАРИЧЕСКИЙ МЕТОД. Метод синоптического анализа, в основе которого лежало преимущественно рассмотрение распределения давления (на ур. моря); состояние погоды ставилось при этом в непосредственную зависимость от расположения и перемещения барических систем. И. м. был практически единственным синоптическим методом с 60-х годов XiX в. до 20-х годов ХХ в. В дальнейшем он уступил место фронтологическому методу, а в последние десятилетия значительное развитие этого метода произошло на базе развития гидродинамических методов прогноза погоды.

ИЗОБАРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Процесс, в частности, атмосферный, протекающий при неизменном давлении.

ИЗОБАРИЧЕСКИЙ СЛОЙ. Слой атмосферы между двумя изобарическими поверхностями.

ИЗОБАРИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ. Расширение газа при постоянном давлении. Работа, производимая газом при изобарическом расширении, равна произведению давления на приращение объема:

![]()

![]()

.

![]()

![]()

![]()

Здесь р — давление, v1 и v2 — объем в состоянии 1 и 2.

ИЗОБАРО-ИЗОСТЕРИЧЕСКИЙ СОЛЕНОИД. Четырехгранная трубка, образованная пересечением двух изобарических и двух изостерических поверхностей.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ. Спутниковое изображение заранее выбранного географического района или сектора.

ИЗОБРОНТА. Линия равного годового числа гроз.

ИЗОВАПОРА. Линия равной упругости водяного пара.

ИЗОГАЛИНЫ. Линии равных значений солености воды.

ИЗОГЕЛИЯ. Линия равной продолжительности солнечного сияния.

ИЗОГЕОТЕРМА. Линия равной температуры почвы.

ИЗОГИЕТА. Линия равных сумм осадков.

ИЗОГИПСА. Линия, соединяющая одинаковые высоты. В метеорологии чаще всего подразумеваются изогипсы изобарических поверхностей на высотных картах, причем под высотой имеется в виду не геометрическая высота, а геопотенциал.

См. абсолютная изогипса, относительная изогипса.

ИЗОГИПСА ФРОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Линия равных высот фронтальной поверхности над уровнем моря.

ИЗОГЛЯЦИГИПСЫ. Линии равных высот границы оледенения (предела или порога оледенения).

ИЗОГОНА. Линия, соединяющая на карте точки с одинаковой величиной некоторого угла, в том числе направления ветра.

ИЗОГРАММА. Линия равных значений удельной влажности на аэрологической диаграмме или карте.

ИЗОДРОЗОТЕРМА. Линия, соединяющая на карте пункты с одинаковой точкой росы.

ИЗОКЛИНА ПОЛЯРИЗАЦИИ. Линия, соединяющая точки небесной сферы, имеющие одинаковый угол между плоскостью поляризации и вертикальной плоскостью, соответствующей месту наблюдения.

ИЗОКОРРЕЛЯТА. Линия равного коэффициента корреляции.

ИЗОЛИНИЯ. Линия одинаковых значений некоторой скалярной величины, в частности метеорологической величины или ее составляющей; напр., изотерма, изобара, изогипса, изовела и пр.

ИЗОМОРФНЫЕ ЛЬДУ РЕАГЕНТЫ. Реагенты, играющие при засеве их в облако роль искусственных ядер кристаллизации. Наиболее известные среди них — это йодистое серебро Ari и йодистый свинец Pbi2.

ИЗОНЕФА. Линия, соединяющая на карте равное количество облаков.

ИЗОПИКНА. Линия пересечения изопикнической поверхности (поверхности равной плотности воздуха) с другой поверхностью, такой, например, как поверхность одинаковых высот или одинакового атмосферного давления. В последнем случае изопикны совпадают с изотермами.

ИЗОПИКНИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Поверхность равной плотности воздуха.

ИЗОПЛЕТЫ. Линии, графически представляющие функцию двух переменных; проводятся на графике через те точки, в которых данная функция имеет одно и то же числовое значение. Независимые переменные откладываются по прямоугольным осям координат; напр.: по оси абсцисс — время, а по оси ординат — высота в атмосфере или глубина в почве (океане); по оси абсцисс — время года, по оси ординат — время суток и т. п. В координатной плоскости наносят точками значения данной функции, соответствующие различным сочетаниям независимых переменных, и проводят изолинии, соединяющие точки с одинаковыми значениями функции, т. е. И. Так, можно построить И., характеризующие суточный или годовой ход температуры почвы на глубинах, годовой ход температуры воздуха на высотах в свободной атмосфере, изменения температуры воздуха на высотах за определенный отрезок времени, интенсивность солнечной радиации в зависимости от времени дня и года в данном месте, полуденные значения солнечной радиации в зависимости от географической широты и времени года, изменения температуры воды на глубинах в океане, озерах и других водных объектах и т. д.

ИЗОПОЛЯРА. Линия равной поляризации света.

ИЗОПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. См. поверхность уровня.

ИЗОСТЕРА. Линия одинаковых значений удельного объема воздуха. Син. изохора.

ИЗОСТЕРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Поверхность постоянного атмосферного удельного объема. Такая поверхность является также изопикнической.

ИЗОТАХА. Линия одинаковых значений скорости ветра на карте или на вертикальном разрезе.

В гидрологии изотахи — линии равных скоростей течения, проведенных на чертеже скоростного поля живого сечения потока. Построение системы И. производится на основании измерения скоростей в различных точках живого сечения.

ИЗОТЕНДЕНЦИЯ. Линия, проходящая через точки с равными значениями барической тенденции.

ИЗОТЕРМА. Линия равных значений температуры на карте. Используется в синоптике, климатологии, аэрологии, океанологии.

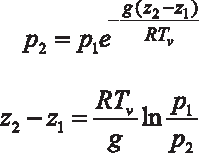

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА. Частный случай политропной атмосферы; теоретическая атмосфера в статическом равновесии с постоянной виртуальной температурой на всех уровнях, т. е. с вертикальным градиентом температуры, равным нулю. Барометрическая формула И. а. имеет вид:

или ,

где T — средняя виртуальная темпера

v

тура слоя, р1 и р2 — давление на уровнях z и z

2. Высота И. а. равна бесконечности, так как давление и плотность в ней убывают по экспоненциальному закону, асимптотически приближаясь к нулю в бесконечности.

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Поверхность, на которой температура (воздуха, почвы, воды) во всех точках одинакова.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ВЫСОТ. По Кеппену — прохладный или холодный климат на больших высотах в горах тропического пояса с незначительными температурными различиями в течение года: «без зимы и лета».

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Термодинамический процесс, при котором температура массы газа остается неизменной. Теоретически возможен, если теплоемкость газа бесконечно велика; тогда вся энергия, получаемая в процессе теплообмена, идет на работу расширения, а внутренняя энергия, энтальпия и температура остаются неизменными.

Син. изотермическое расширение.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ СЛОЙ. Атмосферный слой, в котором температура с высотой не меняется.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ СЛОЙ СТРАТОСФЕРЫ. Нижний (до высоты 20– 25 км) слой стратосферы с распределением температуры по вертикали, близким к изотермическому.

ИЗОТЕРМИЯ. Неизменность температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы. Изотермия приближенно осуществляется в нижней стратосфере. Иногда уточняют: вертикальная изотермия.

Постоянство температуры при некотором атмосферном процессе, напр., при изотермическом расширении.

ИЗОТЕРМО-ИЗОБАРИЧЕСКИЙ СОЛЕНОИД. Четырехгранная трубка, образованная пересечением поверхностей равной температуры и равного давления.

ИЗОТЕРМО-ИЗЭНТРОПИЧЕСКИЙ СОЛЕНОИД. Четырехгранная трубка, образованная пересечением поверхностей равной температуры и равной потенциальной температуры в атмосфере.

ИЗОТОПНАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ГЛЯЦИОЛОГИЯ. Отрасль гляциологии, изучающая химический, газовый, пылевой и изотопный состав снежно-ледовых образований, их изменчивость и взаимосвязь с внешней средой.

ИЗОТОПНЫЙ АНАЛИЗ ЛЬДА. Метод исследования строения, свойств льда и истории его формирования путем изучения его изотопного состава образца.

И. а. л. позволяет провести датирование льда, определение прошлых скоростей питания и температур, характера движения льда и др. Является одним из важнейших методов изотопной и геохимической гляциологии. Широко используется для реконструкции климата прошлых эпох.

ИЗОТОПЫ. Формы химического элемента, имеющие ядра с одинаковым числом протонов, но разным числом нейтронов, т. е. различающиеся массовыми числами при одном и том же атомном числе. Атомные веса их отличаются на числа, весьма близкие к целым. И. обладают почти одинаковыми химическими свойствами.

ИЗОТРОПИЯ. Одинаковость всех или отдельных физических свойств тела по разным направлениям.

ИЗОТРОПНАЯ РАДИАЦИЯ. Рассеянная солнечная радиация, интенсивность излучения которой не зависит от направления.

ИЗОТРОПНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. Турбулентность, характеризующаяся условием, что произведения и квадраты средних величин составляющих пульсационной скорости и их пространственные производные не зависят от направления, т. е. не меняются при вращении или зеркальном отображении осей координат. При И. т. свойства турбулентного движения одинаковы по всем направлениям; в частности, они не зависят от направления скорости среднего движения.

ИЗОТРОПНОЕ ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЯ. Поле излучения, в котором для любой длины волны интенсивность излучения не зависит от направления.

ИЗОТЭТА. Линия ?= const, где ?— функция от приземного давления (р0) и температуры (Т0): ![]()

![]()

![]()

![]() .

. ![]()

![]()

И. приближенно соответствует изогипсам изобарической поверхности 700 мб.

ИЗОФЕНА. Линия одновременного наступления некоторого сезонного явления; напр., зацветания определенного вида растений.

ИЗОФОТА. Линия равной яркости небесного свода.

ИЗОХАЗМА, изорора. Линия, соединяющая географические точки, в которых полярные сияния наблюдаются одинаково часто.

ИЗОХИОНЫ. Изолинии расположения высоты снеговой границы в горах.

ИЗОХОРА. См. изостера.

ИЗОХОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Термодинамический процесс, при котором объем системы остается неизменным.

ИЗОХРОНА. Линия, соединяющая на карте точки с одновременным наступлением определенного явления (напр., прохождения фронта) или определенной величины какого-либо элемента (напр., температуры).

ИЗОХРОНЫ СТОКА (ВОДЫ) — линии, соединяющие точки на плане поверхности речного водосбора с равным временем добегания элементарных объемов воды от этих точек до рассматриваемого створа.

ИЗОЦЕРАНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ. Линия равной повторяемости гроз.

ИЗОЭХО. Линия, соединяющая точки равной интенсивности сигнала от цели на экране радиолокатора.

ИЗЭНТАЛЬПИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Процесс, который протекает в изолированной массе воздуха адиабатически и в то же время изобарически, т. е. с постоянным значением энтальпии. Напр., изэнтальпическое испарение.

ИЗЭНТРОПА. Линия равной энтропии (практически — равной потенциальной температуры).

ИЗЭНТРОПИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ. Двумерная дивергенция скорости в изэнтропической системе координат x, y, ?:

![]()

![]()

![]()

.

Индекс ? означает, что производные берутся на плоскости, касательной к изэнтропической поверхности (поверхности равной потенциальной температуры).

ИЗЭНТРОПИЧЕСКАЯ ИЗАЛЛОБАРА. Линия равного изменения за некоторый промежуток времени (обычно сутки) разности величин атмосферного давления между двумя изэнтропическими поверхностями — нижней и верхней. Зоны с отрицательными значениями И. и. являются областями дивергенции массы (количества движения), а с положительными — областями конвергенции.

ИЗЭНТРОПИЧЕСКАЯ КАРТА. Высотная карта, характеризующая распределение энтропии сухого воздуха (или, что равноценно, потенциальной температуры), а также влагосодержания в свободной атмосфере. На карту наносят высоты поверхности определенной потенциальной температуры (изэнтропической поверхности) над уровнем моря и значения отношения смеси (или удельной влажности) на данной поверхности; дополнительно наносят данные о ветре, относительной влажности, облачности и осадках.

Вместо высоты изэнтропической поверхности на карту можно наносить давление на ней, а вместо отношения смеси — давление конденсации, т. е. то давление, при котором воздух на данной изэнтропической поверхности достиг бы насыщения при сухоадиабатическом подъеме.

ИЗЭНТРОПИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Поверхность равной энтропии; обычно имеется в виду поверхность определенной потенциальной температуры, поскольку энтропия сухого воздуха пропорциональна логарифму его потенциальной температуры.

ИЗЭНТРОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ. Система координат с потенциальной температурой ? в качестве третьей координаты (взамен z). При допущении адиабатических изменений основные уравнения в этой системе не содержат членов с вертикальной составляющей скорости.

Имеет ограниченную область применения.

ИЗЭНТРОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Метод анализа синоптических процессов в свободной атмосфере на основе рассмотрения положения и конфигурации различных изэнтропических поверхностей и распределения свойств и движения воздуха на этих поверхностях. И. а. проводится с помощью изэнтропических карт и изэнтропических разрезов.

Потенциальная температура воздуха (пропорциональная его энтропии) и отношение смеси (или удельная влажность) при адиабатических процессах являются консервативными свойствами воздушной массы. Так как частицы воздуха при адиабатическом процессе движутся вдоль изэнтропических поверхностей, сохраняя свое влагосодержание, то, следя за перемещением изолиний отношения смеси на изэнтропических картах, можно прослеживать сухие и влажные течения в свободной атмосфере. Изэнтропические карты дают возможность делать и другие заключения относительно структуры атмосферы и ее изменений.

ИЗЭНТРОПИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Процесс, при котором энтропия воздуха не меняется; то же, что адиабатический процесс.

ИЗЭНТРОПИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ. Вертикальный разрез, на котором нанесены значения потенциальной температуры и отношения смеси (или удельной влажности) и проведены соответствующие изолинии.

ИЗЭНТРОПИЧЕСКИЙ СЛОЙ. Слой воздуха между двумя изэнтропическими поверхностями.

ИЗЭНТРОПИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ. Внешнее влияние на воздушную массу, при котором энтропия массы остается постоянной.

ИЗЭНТРОПИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ. Процесс перемешивания, происходящий вдоль изэнтропической поверхности. Именно таково перемешивание при адиабатических процессах.

ИЛ. Тонкозернистый микроструктурный осадок, преимущественно органического происхождения, отлагающийся в морях, озерах, водохранилищах и реках. В естественных условиях И. находится в текучем состоянии, при высушивании приобретает свойства твердого тела. И. — начальная стадия формирования связанных осадочных пород. Искусственно создаваемый продукт, используемый в процессе очистки сточных вод. Применительно к технологии этого процесса различают следующие илы:

а) активный — хлопья, состояние из зооглееобразующих бактерий и других микроорганизмов, осуществляющих биохимический процесс в аэрационных сооружениях при очистке сточных вод;

б) активный возвратный — активный ил, возвращаемый в аэротенк из вторичного отстойника;

в) активный вспухший — активный ил, трудно осаждающийся вследствие чрезмерности развития в нем различных слизеобразующих бактерий;

г) высушенный — ил, обезвоженный в искусственных условиях до влажности 80–70%;

д) обезвоженный — ил, обезвоженный на иловых площадках, или на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, либо центрифугах до влажности 20–25%;

е) перегнивший — ил после сбраживания его в анаэробных условиях;

ж) плавающий — ил, всплывший на поверхность при отстаивании сточных вод.

ИЛЛЮВИАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТ. Почвенный горизонт, характеризующийся вмыванием и накоплением различных веществ, выносимых из верхних горизонтов почвы. В И. г. в подзолистых почвах накапливаются глинистые частицы, окиси алюминия и железа, в степных почвах — известь, гипс и другие соли, поэтому различают железисто-иллювиальные, гумусово-иллювиальные, карбонатно-иллювиальные горизонты и др. Имеет обычно плотное сложение и пониженную водопроницаемость.

ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ. Дальность видимости черного тела на фоне неба, вычисленная по формуле L = lg? / lg?, где ?— порог контрастной чувствительности глаза, а ?— коэффициент направленного пропускания света при нормальном дневном освещении, равный в среднем 0,02. Рабочая формула L = 1,7 / a' , где a' — десятичный коэффициент ослабления.

ИЛОВАЯ КОРКА — уплотненная масса ила в септиках, двухъярусных отстойниках и метантенках.

ИЛОВЫЙ ИНДЕКС — объем, занимаемый 1 г сухого вещества активного ила после отстаивания в течение условного времени (обычно в течение 30 мин).

ИЛЬМЕНЬ — мелкое озеро (старица) в дельте или пойме реки с берегами, заросшими тростником и камышом.

ИМПУЛЬС. 1. Вектор i = F * t, представляющий произведение силы F на время ее действия t; равен произведению массы m на скорость, т. е. количеству движения: Ft =mV.

Син. импульс силы.

ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ. Закономерное изменение амплитуды и фазы излучаемых радиопередатчиком (в частности, радиолокатором) высокочастотных колебаний, происходящее медленнее, чем совершаются сами колебания.

ИМПУЛЬСНАЯ РАДИОСВЯЗЬ. Система радиосвязи, осуществляемая посылкой и приемом последовательных и коротких радиоимпульсов. Передача сигналов осуществляется с помощью импульсной модуляции.

ИМПУЛЬСНЫЙ АКТИНОМЕТР (АЛЬБРЕХТА). Прибор для измерения прямой солнечной радиации с помощью двух металлических пластинок с одинаковыми сопротивлением, теплоемкостью и теплопроводностью, образующих сопротивление одной из параллельных ветвей неравновесного мостика Уитстона; другую ветвь мостика составляют два одинаковых постоянных сопротивления. Одна из пластинок зачернена и является приемником радиации, другая затенена. К промежуточным точкам параллельных цепей мостика присоединяется гальванометр. Через мостик пропускается ток от батарей, изменение силы которого при нагревании приемной пластинки солнцем пропорционально повышению ее температуры, а следовательно, и интенсивности радиации.

ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ. Определение эквивалентной высоты и свойств отражающего слоя ионосферы путем измерения времени, которое требуется импульсу малой продолжительности для прохождения до отражающего слоя и назад.

ИМПУЛЬСНЫЙ ОБЪЕМ. Объем пространства, из которого сигналы, отраженные находящимися в нем метеополями, поступают в систему метеорологической радиолокационной станции (МРЛС). Одновременно И. о. зависит от его удаления от радиолокатора, ширины диаграммы направленности антенны и пространственной протяженности зондирующего импульса.

ИМПУЛЬСНЫЙ РАДИОЛОКАТОР. Радиолокатор, излучающий радиосигналы короткими импульсами.

ИНВАРИАНТНОСТЬ. 1. Неизменность физической величины при определенных внешних воздействиях или внутренних процессах в данном теле.

2. Неизменность математической величины при определенных преобразованиях.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ. Система мероприятий по систематизации химического состава, количества веществ, загрязняющих окружающую среду в единицу времени и источниках загрязнения атмосферы и других компонентов окружающей среды. Определение этих характеристик и систематизация сведений о распределении источников по территории называется И. в.

Учет источников загрязнения воздуха и инвентаризация выбросов ведется во многих странах.

В СССР еще в 1975 г. была введена обязательная статистическая отчетность о промышленных выбросах в атмосферу. В 1980–1981 гг. была проведена общесоюзная инвентаризация выбросов, охватившая 80 тыс.

предприятий, на которых было учтено 2,7 млн. источников.

И. в. является важным разделом в системе мероприятий по охране окружающей среды.

ИНВЕРСАТОР СУДОВОЙ — любое судовое устройство, которое одновременно с выполнением своей прямой функции (например, преобразование различных видов энергии в двигателях и генераторах) воспроизводит исходное вещество, потребляемое этим устройством в процессе работы, т. е. осуществляет круговорот ресурсов по схеме: ресурс — полезный эффект — ресурс.

ИНВЕРСИОННАЯ МГЛА. Мгла, обусловленная скоплением помутняющих частиц под слоем инверсии температуры.

ИНВЕРСИОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. Распределение температуры воздуха по вертикали, характеризующееся инверсией, т. е. возрастанием температуры с высотой.

ИНВЕРСИОННЫЙ СЛОЙ. Атмосферный слой, характеризующийся инверсией (возрастанием с высотой) температуры.

ИНВЕРСИЯ ВЛАЖНОСТИ. Возрастание содержания водяного пара с высотой в приземном слое воздуха; наблюдается преимущественно ночью и зимой. Поток влаги направлен при этом вниз, и водяной пар конденсируется в почве в виде росы и инея.

ИНВЕРСИЯ В СВОБОДНОЙ АТМОСФЕРЕ. Инверсия температуры, у которой основание инверсионного слоя располагается на некоторой высоте над земной поверхностью (а не совпадает с нею, как у приземной инверсии). Особенно важный тип — инверсия оседания.

ИНВЕРСИЯ ОСАДКОВ. Возрастание осадков в горах до некоторого уровня, сменяющееся убыванием на вышележащих уровнях. Вначале осадки увеличиваются по мере приближения к основанию облаков, затем уменьшаются, поскольку место наблюдения оказывается выше слоев преимущественного развития облаков. Так, на Монблане максимум осадков оказывается на высоте 2500 м, в Гималаях летом, при океаническом муссоне — на высоте 1300 м. Ср. высота зоны максимальных осадков.

ИНВЕРСИЯ ОСЕДАНИЯ. Инверсия температуры в свободной атмосфере (особенно часто в нижних 2 км, но также и на вышележащих уровнях), возникшая в результате медленного нисходящего движения (опускания, оседания) и растекания воздушных слоев. При устойчивой стратификации воздушного слоя нисходящее его движение и сжатие приводят к повышению устойчивости и могут в конечном счете изменить в нем нормальное падение температуры с высотой на инверсионное возрастание. При этом рост температуры в слое И. о. сопровождается уменьшением относительной влажности, так как нагревание нисходящего воздуха приводит к удалению его от насыщения. И. о. наблюдаются в антициклонах, особенно в устойчивых, где нисходящие движения воздуха получают сильное развитие.

И. о. может распространяться над большой территорией, причем к окраинам антициклона слой ее постепенно снижается, однако очень редко достигает поверхности земли. Нередко наблюдается несколько инверсионных слоев, расположенных один над другим. Под слоем И. о. часто возникают волнистые облака, что связано с переносом водяного пара снизу путем турбулентности, радиационным выхолаживанием воздуха и с образованием волн на поверхности инверсии. Под слоем И. о. возможно развитие устойчивого высокого радиационного тумана. Слой И. о. является задерживающим для динамической турбулентности и конвекции; поэтому облака в глубь него не проникают, и условия полета над И. о. более спокойные, чем под нею.

Син. инверсия сжатия.

ИНВЕРСИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. Повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы. Инверсии температуры встречаются как в приземном слое воздуха, начиная от поверхности почвы (приземная инверсия), так и в свободной атмосфере (инверсия свободной атмосферы), особенно в нижних 2 км, а также при переходе от тропосферы к стратосфере (в слое тропопаузы). Различают: основание (нижнюю границу) слоя инверсии, в случае приземной И. т. совпадающее с поверхностью земли; верхнюю границу слоя инверсии; вертикальную мощность слоя инверсии; величину инверсии, или скачок температуры в слое И. т., т. е. разность температур на верхней и нижней границах слоя И. т. Мощность приземных инверсий порядка десятка метров, в особых условиях (напр., в Антарктиде) — сотен метров; инверсии в свободной атмосфере могут иметь вертикальную мощность порядка сотен метров, иногда — свыше 1000 м. Прирост температуры в слое инверсии может достигать 10–15°, обычно меньше.

Приземные инверсии возникают чаще всего над поверхностью почвы (снежного или ледяного покрова), выхоложенной ночным излучением, и в таких случаях называются радиационными инверсиями. Различают еще снежные, или весенние, инверсии в приземном слое. Инверсии в свободной атмосфере — чаще всего инверсии оседания, связанные с нисходящими движениями воздушных слоев. При этом может играть роль и излучение с поверхности слоя облаков или мглы. К инверсиям оседания относится в основном и пассатная инверсия. Кроме того, И. т. может быть связана с адвекцией теплого воздуха на холодную подстилающую поверхность (адвективная инверсия), с фронтальной поверхностью (фронтальная инверсия), с турбулентностью (турбулентная инверсия), с орографией (орографическая инверсия).

Син. температурная инверсия.

ИНВЕРСИЯ ТРЕНИЯ. См. турбулентная инверсия.

ИНГРЕССИЯ МОРЯ. Затопление морскими водами понижений рельефа прибрежной суши при повышении уровня моря или тектоническом погружении берега. Инверсия моря не сопровождается абразией.

ИНДЕКС АРИДНОСТИ.

ИНДЕКС ВЛАЖНОСТИ. По Торнтвейту — выражение

![]() ; значения s, d и n см. под рубриками индекс аридности и индекс гумидности. См. классификация климатов.

; значения s, d и n см. под рубриками индекс аридности и индекс гумидности. См. классификация климатов.

ИНДЕКС ВЫСОЦКОГО. Отношение годовой суммы осадков к испаряемости R/E. На ЕТС меняется от 1,3 во влажной лесной области до 0,3 в сухих степях.

ИНДЕКС ГУМИДНОСТИ. (По Торнтвейту). Показатель 100 s/n, где s — сумма месячных разностей между осадками и суммарной испаряемостью для тех месяцев, когда норма осадков превосходит норму суммарной испаряемости; n — сумма месячных величин суммарной испаряемости за указанные месяцы. Ср. индекс аридности, индекс влажности.

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ВОДЫ. Обобщенная числовая оценка качества воды по совокупности основных показателей для конкретных видов водопользования.

ИНДЕКС КОНТИНЕНТАЛЬНОСТИ. Числовая характеристика континентальности климата. Существует ряд вариантов И. к., в основу которых положена та или иная функция от годовой амплитуды температуры А:

по Горчинскому  ;

;

по Конраду ;

по Ценкеру ;

по Хромову .

ИНДЕКС ОСЕННЕГО УВЛАЖНЕНИЯ (ВОДОСБОРОВ). Условная численная характеристика u, используемая для оценки момента начала зимнего периода. В качестве такой характеристики обычно принимается разность между количеством осадков и испарения за какой-либо период (обычно за 2– 3–4 месяца) до момента устойчивого перехода температуры воздуха через 0°С. Например,

u1 = (x – z)120 или u2 = x5 + (x – z)60, где x — осадки за последние 5 дней перед установлением холодного периода; (x – z), (x – z)— осадки минус ис

12060

парение соответственно за 4 или 2 месяца до момента устойчивого перехода температуры воздуха через 0°С.

ИНДЕКС ПОЛЯРНЫХ ВОСТОЧНЫХ ВЕТРОВ. Показатель интенсивности переноса воздуха с востока на запад между 55 и 70° с. ш.: восточная составляющая геострофического ветра, подсчитанная по разности средних величин давления на ур. моря под указанными широтами.

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ. Разность значений дивергенции скорости между двумя изобарическими поверхностями в тропосфере:

![]()

![]() , где l — параметр Кориолиса,

, где l — параметр Кориолиса,

![]()

![]() и

и

![]()

![]() — дивергенция на изобарических поверхностях. При квазигеостро

— дивергенция на изобарических поверхностях. При квазигеостро![]() фическом приближении

фическом приближении

![]()

![]() , где Vt — термический ветер, а ?' и ? — значения геострофического вертикального вихря скорости на верхней и нижней поверхностях уровня. И. р. определяет интенсивность циклогенеза.

, где Vt — термический ветер, а ?' и ? — значения геострофического вертикального вихря скорости на верхней и нижней поверхностях уровня. И. р. определяет интенсивность циклогенеза.

ИНДЕКС СТАНЦИИ. Номер (или буквенное обозначение), под которым сведения станции передаются в метеорологических телеграммах и которым сама станция обозначается на бланке синоптической карты. Международный индекс — И. с., установленный по международному соглашению для метеорологической станции, наблюдения которой передаются по радио в порядке международного обмена. Местный индекс — И. с. местного значения.

Индекс станции имеет пятизначную нумерацию, при этом первые два знака означают установленный ВМО номер региона, а последние три знака соответствуют номеру станции внутри этого региона.

ИНДЕКС СУБТРОПИЧЕСКОГО ВОСТОЧНОГО ПЕРЕНОСА. Показатель интенсивности восточных ветров между 20 и 35° с. ш. Подсчитывается из средней разности величин давления на уровне моря на этих широтах и выражается величиной восточной составляющей геострофического ветра.

ИНДЕКС СУХОСТИ. 1. Отношение испаряемости к осадкам за год или за часть года.

2. Радиационный индекс сухости по М. И. Будыко: отношение годового радиационного баланса подстилающей поверхности R к сумме тепла LE, необходимой для испарения годового количества осадков на той же площади.

ИНДЕКС УСТОЙЧИВОСТИ. Числовой показатель устойчивости стратификации в атмосфере, определяется как разность температур поднимающейся частицы воздуха и окружающей среды на уровне 500 мб, если частица поднималась сухоадиабатически от уровня 850 мб до уровня конденсации и затем влажноадиабатически до 500 мб.

ИНДЕКС ЦИКЛОНИЧНОСТИ. Числовая характеристика циклонической деятельности. Количество циклонов и антициклонов разной интенсивности за определенное время для данной территории. Каждый циклон и антициклон обозначается определенным числом (баллом) в соответствии с его интенсивностью, положительным для циклонов и отрицательным для антициклонов. Алгебраическая сумма этих баллов дает И. ц. для данной территории за данное время.

ИНДЕКС ЦИРКУЛЯЦИИ. Числовая величина, характеризующая интенсивность или другие особенности общей циркуляции атмосферы над всем полушарием или определенным его районом.

ИНДЕКСЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. Численные характеристики некоторых сложных факторов (непосредственно и детально не измеряемых), косвенно характеризующих степень их влияния на развитие гидрологического процесса. Так, с помощью некоторых условных индексов может быть оценена степень промерзания почвы к моменту начала снеготаяния, наличие (или отсутствие) ледяной корки на почве, характер и интенсивность атмосферной циркуляции над какой-либо территорией как показатель возможного развития связанных с этой циркуляцией гидрологических процессов и т. д.

ИНДЕКСЫ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ. Количественные показатели солнечной активности, выведенные в основном эмпирическим путем. Наиболее известен такой индекс, как относительное число солнечных пятен, или число Вольфа. Другой важный индекс — площадь пятен на всем Солнце или на данном его участке в миллионных долях поверхности солнечной полусферы или солнечного диска. Измеряются также площади и яркость факелов, флоккул и волокон; применяются различные индексы, характеризующие протуберанцы и пр.

Используется в ряде приложений индекс геомагнитной активности и др.

ИНДЕКСЫ ЦИРКУЛЯЦИИ КАЦА. Характеристики средней интенсивности переноса масс воздуха в широтном и меридиональном направлениях в общей циркуляции атмосферы. Зональный индекс — средний градиент давления на участках меридианов, включенных в рассматриваемую область или зону атмосферы. Меридиональный индекс — средний градиент давления на участках параллелей в данной области. Общий индекс — отношение этих двух индексов, характеризующее отношение зональной циркуляции к меридиональной. И. ц. к. определяются путем подсчета числа пересечений изобар или изогипс с меридианами и параллелями.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ. См. индивидуальное изменение.

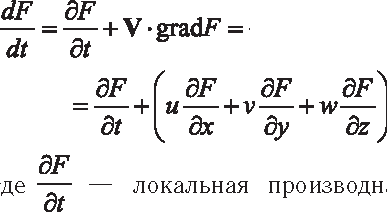

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ. Изменение некоторого свойства F(x, y, z, t) с течением времени в индивидуальной частице жидкости, в частности в воздушной частице. И. и. описывается индивидуальной производной

где  — локальная производная, V·grad F — адвективная производная; V — скорость переноса частицы и grad F — градиент данной величины F.

— локальная производная, V·grad F — адвективная производная; V — скорость переноса частицы и grad F — градиент данной величины F.

И. и. метеорологических величин в воздушной массе характеризует трансформацию последней. И. и. можно вычислить из локального и адвективного изменений или определить непосредственно, двигаясь с данной воздушной частицей, напр., на аэростате.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФРОНТОГЕНЕЗ. Фронтогенез, в точном смысле слова: образование резкой переходной зоны, фронта, между воздушными массами. Ср. локальный фронтогенез.

ИНДИКАТОР (указатель). Название физического или технического измерительного или сигнального прибора или той его части, по которой производится отсчет.

Син. индикаторное устройство.

ИНДИКАТОРНАЯ ДИАГРАММА. Диаграмма, на которой в координатах v — p (удельный объем — давление) графически представлено изменение состояния газа при адиабатическом процессе. Любое состояние идеального газа представляется на И. д. точкой, а физический процесс в газе — непрерывной кривой (кривой термодинамического пути). Работа, совершаемая газом при расширении от начального до конечного объема, изображается на И. д. площадью, ограниченной сверху кривой термодинамического пути, с боков — ординатами, соответствующими начальному и конечному давлению, и снизу — отрезком оси абсцисс.

В метеорологии употребляются особые формы индикаторных диаграмм.

См. адиабатная диаграмма, аэрологическая диаграмма и др.

ИНДИКАТОР РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ. Блок импульсного радиолокатора с электронно-лучевой трубкой, по показаниям которой определяют расстояние до цели и угловые координаты цели.

ИНДИКАТРИСА МОЛЕКУЛЯРНОГО РАССЕЯНИЯ. Индикатриса рассеяния по закону Релея. В графическом представлении имеет симметричную форму относительно направления падающего света, показывающую, что наиболее интенсивное рассеяние в этом случае происходит вперед, при значении угла рассеяния 0°, и назад, при 180°; наименее интенсивное — в перпендикулярных направлениях (при 90 и 270°).

И. м. р. применима для характеристики рассеяния в идеальной атмосфере.

ИНДИКАТРИСА РАССЕЯНИЯ. Функция, выражающая пространственное распределение интенсивности рассеянного света. Также графическое представление этой функции в виде векторной диаграммы, на которой длина радиуса-вектора в каком-либо направлении пропорциональна интенсивности рассеяния в этом направлении, а концы векторов соединены кривой. См. атмосферная индикатриса рассеяния.

ИНДИКАТРИСА РАССЕЯНИЯ НА АЭРОЗОЛЯХ. Индикатриса рассеяния на взвешенных в воздухе частичках, форма которой асимметрична в направлении падения света.

ИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В ЛЕДНИКАХ. Восстановление химического состава атмосферы прошлых лет по химическому составу снега, фирна и льда.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ. Раздел прикладной или технической метеорологии; прикладная дисциплина, имеющая предметом применение метеорологических данных и методов к проблемам, выдвигаемым промышленностью (атмосферное загрязнение в промышленных районах; вопросы, связанные с отоплением и кондиционированием воздуха; защита индустриальных установок от воздействий погоды и климата и т. д.).

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОБЛАКА. Облака различной природы, возникающие в результате индустриальной деятельности над промышленными предприятиями и районами, напр., облака дыма, искусственные облака над местами выхода нагретого воздуха и пр.

ИНДУЦИРОВАННАЯ ЛОЖБИНА. Ложбина пониженного давления в тропиках, возникающая в связи с развитием волны на полярном фронте в более высоких широтах.

ИНЕЕВЫЕ ЦВЕТЫ. Отложение мелких кристалликов льда, группирующихся пятнами, напоминающими по форме листья или цветы. Образуются на теплой почве при резком похолодании после длительного потепления. Чаще всего И. ц. образуются на рыхлой обнаженной почве и вообще в местах выхода теплого почвенного воздуха.

ИНЕЙ. Тонкий неравномерный слой кристаллического льда, образующийся путем сублимации водяного пара из воздуха на поверхности почвы, травы, снежного покрова и на верхних поверхностях предметов в результате их радиационного охлаждения до отрицательных температур, более низких, чем температура воздуха. Кристаллики И. при слабых морозах имеют форму шестиугольных призм, при умеренных — пластинок, при сильных — тупоконечных игл. Наиболее благоприятными для образования И. являются ясные, тихие ночи и шероховатые поверхности тел, обладающих малой температуропроводностью.

ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ. Газы, не вступающие в химические соединения: аргон, ксенон, гелий, неон, криптон, радон. Процентное содержании в атмосферном воздухе см. воздух.

ИНЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ. Система координат, относительно которой материальная точка в отсутствие внешних сил движется по инерции прямолинейно и равномерно. Законы движения Ньютона действительны именно для такой системы. В метеорологии абсолютная система координат с началом на земной поверхности и с осями, неизменно ориентированными относительно неподвижных звезд, является именно такой И. с. к.

Син. инерциальные координаты.

ИНЕРЦИОННАЯ ВОЛНА. Устойчивая атмосферная волна большой длины, возникающая вследствие инерции масс воздуха, движущихся над земной поверхностью, и связанная с действием силы Кориолиса, зависящей от широты.

Син. волна инерции.

ИНЕРЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ. Динамическая неустойчивость во вращающейся жидкости за счет кинетической энергии вращения.

ИНЕРЦИОННАЯ СИЛА. Син. сила инерции.

ИНЕРЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ. См. круг инерции.

ИНЕРЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА. Движение воздуха по поверхности уровня в отсутствие внешних сил, в частности барического градиента и трения, в условиях вращающейся Земли, т. е. при наличии отклоняющей силы вращения Земли. Последняя уравновешивается при И. д. в. центробежной силой. И. д. в. происходит по криволинейной антициклонической траектории (в северном полушарии — по часовой стрелке), причем радиус кривизны этой траектории определяется из уравнения И. д. в.

![]()

![]() , где l — параметр Кориолиса, равный 2 ? sin ?, V — скорость, r — радиус кривизны.

, где l — параметр Кориолиса, равный 2 ? sin ?, V — скорость, r — радиус кривизны.

Траектория И. д. в. близка к окружности (круг инерции) и отклоняется от нее постольку, поскольку географическая широта в различных точках траектории различна.

ИНЕРЦИОННЫЙ ПРИБОР. Измерительный прибор, обладающий большой инерцией, т. е. медленно реагирующий на изменения измеряемой величины; такой метеорологический прибор не фиксирует быстрые флюктуации, напр., температуры воздуха, а показывает некоторые сглаженные значения.

ИНЕРЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ. Прогноз погоды, данный в предположении, что существующий характер погоды сохранится на некоторое время и дальше, т. е. исходящий из наличия метеорологической инерции. Простейший вид И. п.: завтра погода такая же, как сегодня. Оправдываемость инерционных прогнозов ниже, чем прогнозов синоптических.

ИНЕРЦИЯ (ПРИБОРА). 1. Запаздывание ответа прибора при подаче сигнала или воздействие на вход вследствие инерции датчика.

2. Запаздывание ответа прибора на изменение измеряемой величины.

ИНЕРЦИЯ ТЕРМОМЕТРА. Отставание показаний термометра от температуры среды при ее колебаниях. Характеризуется коэффициентом инерции, выражающим скорость, с которой показания термометра приближаются к истинной температуре среды. Величина коэффициента инерции прямо пропорциональна массе приемника температуры и его удельной теплоемкости и обратно пропорциональна поверхности приемника и коэффициенту внешнего теплообмена. Инерция метеорологических жидкостных термометров измеряется минутами.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ. Совокупность тех областей гидрологии суши, которые непосредственно связаны с практически применением гидрологии к решению инженерных водохозяйственных задач. Преимущественно это область гидрологических расчетов. Иногда используют понятие — прикладная гидрология, включая в него наряду с гидрологическими расчетами и гидрологические прогнозы.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. Определение внутренне согласованной совокупности начальных значений переменных в численной прогностической модели по данным наблюдений состояния атмосферы.

Син. четырехмерный анализ данных наблюдений.

ИНСОЛЯЦИОННАЯ ЛАВИНА. Лавина, возникающая в результате таяния снега при радиационных оттепелях на склонах южной экспозиции.

ИНСОЛЯЦИЯ. 1. Поток прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность. Вычисляется по формуле i' = i sinh, где i — поток прямой радиации через поверхность, нормальную к лучам, при высоте солнца h. В силу зависимости И. от высоты солнца величина ее меняется в суточном и годовом ходе, а также с широтой места. Для Павловска, напр., полуденные величины И. в среднем зимой на 88%, а летом на 20% ниже величин интенсивности на нормальную поверхность. Зависимость И. от широты места имеет важное климатическое значение в зимнее полугодие, когда при относительно небольшом различии в величинах i на разных широтах различие величин И. будет значительным.

Иногда имеют в виду не прямую, а суммарную радиацию. И. определяется не только за 1 мин, но и за день, месяц, сезон, год. В этих случаях говорят еще о суммах тепла радиации.

2. Вообще приток солнечной радиации, прямой или суммарной, на данную поверхность, не обязательно горизонтальную. Говорят, напр., об инсоляции склонов, об инсоляции стен.

ИНСОЛЯЦИЯ СКЛОНОВ. Инсоляция подстилающей поверхности, имеющей наклон к плоскости горизонта. Она зависит от угла наклона и от ориентировки поверхности относительно стран света (от экспозиции).

ИНСПЕКТОРСКИЙ БАРОМЕТР. Барометр, доставляемый инспектором метеорологической сети на станцию для определения инструментальной поправки станционных барометров. И. б. должен обладать портативностью, прочностью и постоянством своей инструментальной поправки, напр., ртутный барометр Вильда. В настоящее время ртутные барометры на сети метеорологических станций России не используются.

ИНСПЕКЦИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ. Контрольная поверка работы приборов метеорологических станций, а также соблюдения инструкций по производству метеорологических наблюдений.

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ АН РФ (ИГАН). Научно-исследовательский институт в системе Академии наук РФ в Москве. Основан в 1918 г. в Петрограде. С 1934 г. находится в Москве. Занимается разработкой теоретических и практических вопросов физической и практической географии, гляциологии, климатологии, охраны окружающей среды.

ИНСТИТУТ ОКЕАНОЛОГИИ ИМ. П. П. ШИРШОВА АН РФ (ИОАН). Научно-исследовательский институт в системе Академии наук РФ. Москва. Основан в 1946 г. на базе Лаборатории океанологии АН СССР (1941 г.). Является ведущим научным учреждением страны, выполняющим фундаментальные исследования в Мировом океане. Основные направления исследования: физика, химия, биология и геология океанов, а также выявление закономерностей взаимодействия океана и атмосферы. Имеет отделения в Санкт-Петербурге и Калининграде, а также несколько научно-исследовательских судов.

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ГЕОФИЗИКИ им. Е. К. ФЕДРОРОВА (ИПГ). Основан в 1923 г. (Петроград). После объединения с Институтом физики земли вошел в систему АН СССР. Как самостоятельный институт (ИПГ) образован в 1956 г. В 1963 г. передан в систему Гидрометеослужбы.

Основными направлениями исследований является изучение солнечной активности, верхних слоев атмосферы и ионосферы, околоземного космического пространства. Разрабатывает методы и средства гелиогеофизического мониторинга.

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ АТМОСФЕРЫ АН РФ (ИФА). Москва. Основан в 1956 г. Занимается исследованиями атмосферной турбулентности, крупномасштабными циркуляционными процессами в атмосфере и их влиянием на погоду и климат, распространением электромагнитных волн в атмосфере, атмосферной оптикой.

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ. Под таким названием существовали в 30-х годах научно-исследовательские институты в Ленинграде и в Москве. Ленинградский И. э. м., основанный В. Н. Оболенским, в 1941 г. влился в Главную геофизическую обсерваторию. Под тем же названием в 1967 г. был образован на базе Института прикладной геофизики АН СССР (позднее ГУГМС) новый научно-исследовательский институт в Обнинске (ИЭМ).

С 1986 г. Научно-производственное объединение «Тайфун». Основные направления научно-производственной деятельности являются: мониторинг радиоактивного и химического загрязнения окружающей природной среды продуктами антропогенного происхождения, изучение ураганов и цунами, а также активные воздействия на гидрометеорологические и геофизические процессы. Осуществляет опытноконструкторские работы по созданию приборов для контроля и мониторинга окружающей природной среды и их метрологическим обеспечением.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА. Ошибка в показаниях прибора, обусловленная неточностью самого прибора.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОПРАВКА. Поправка к отсчетам конкретного прибора, приводящая его показания к показаниям нормального (эталонного) прибора.

ИНТЕГРАЛ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. Определенный интеграл вида .

![]()

![]()

![]()

Находит широкое применение при изучении вероятностных (статистических) свойств случайных величин. И. в. через элементарные функции не выражается. Существуют подробные таблицы И. в.

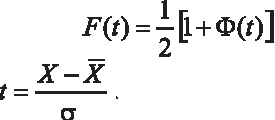

Если среднее арифметическое (математическое ожидание) некоторой переменной величины Х равно Х , а среднее квадратическое отклонение равно ?, то вероятность р того, что разность Х – Х заключена между –t?и t?, не зависит от ?и равна Ф(t), т. е.

![]()

![]() .

.

![]()

![]()

С увеличением t И. в. быстро приближается к единице. Так, при t = 2 его значение равно 0,954, а при t = 3 уже 0,997. Таким образом, отклонение величины Х от Х , превышающее 3?, имеет вероятность 0,003. В том случае, когда распределение вероятностей является нормальным, функция распределения F связана с И. в. соотношением

, где

, где

По теореме А. М. Ляпунова, вероятность того что среднее арифметическое Х большого числа независимых переменных Х1, Х2, … Xn заключено между t1 и t2, выражается через разность И. в.

![]()

![]()

![]() .

.

Син. интеграл ошибок.

ИНТЕГРАЛ ЦИРКУЛЯЦИИ. Криволинейный интеграл вектора а по замкнутой кривой , где ds — бесконечно малый элемент кривой.

См. циркуляция.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ КРИВАЯ ДОБЕГАНИЯ СТОКА. См. единичный гидрограф.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ КРИВАЯ ИЗВИЛИСТОСТИ РУСЛА. См. коэффициент извилистости рек.

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ. Облегченный способ измерения расхода воды, отличающийся от обычного тем, что определяется средняя скорость по вертикали или даже по всему живому сечению, а не в отдельных точках потока.

Для достижения этой цели вертушку в первом случае медленно, равномерно опускают от поверхности до дна и затем без остановки вновь поднимают до поверхности. Эту операцию могут повторять два-три раза в один прием. Число оборотов вертушки за весь прием измерения, деленное на продолжительность измерения, дает число оборотов в секунду, соответствующее средней скорости на вертикали.

Во втором случае гидрометрическую вертушку перемещают медленным, плавным движением по живому сечению одновременно по ширине реки и по вертикали (по глубине).

ИНТЕГРАЛЬНАЯ РАДИАЦИЯ. Электромагнитная радиация всех длин волн данного спектра, в частности солнечного.

Син. полная радиация, общая радиация.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ. Функция поглощения, рассчитанная для интегральной радиации.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ АЛЬБЕДО. Альбедо для интегральной радиации.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Накопленные частоты, абсолютные или относительные, для дискретных значений или интервалов значений данного ряда метеорологического элемента (или вообще случайной величины).

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ. Коэффициент прозрачности атмосферы для интегральной радиации.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ОЗОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ФОТОМЕТР. Фотометр, состоящий из сурьмяно-цезиевого фотоэлемента с окном — мембраной, прозрачным для излучения до 280–270 нм, и усилителя постоянного тока. Выделение определенных спектральных участков производится при помощи серебряных светофильтров.

ИНТЕГРАТОР РАДИАЦИИ. Прибор, позволяющий измерять суммарное количество полученного или потерянного тепла радиации за определенный интервал времени.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОДООТДАЧИ ИЗ СНЕГА. Количество воды, поступающей из снега (в миллиметрах слоя) на поверхность почвы за единицу времени (обычно не менее 1 ч).

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИОНООБРАЗОВАНИЯ. Число пар ионов, образующихся в 1 см3 воздуха в секунду.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПАРЕНИЯ. Слой воды (в миллиметрах), испаряющийся в единицу времени (обычно не менее 1 ч).

Син. скорость испарения.

ИНТЕНСИВНОСТЬ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. Число ионов, образующихся под действием космического излучения в 1 см3 воздуха в секунду.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБЛЕДЕНЕНИЯ. Масса или толщина льда, отлагающегося за единицу времени на единице площади обледеневшей поверхности.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСАДКОВ. Слой осадков, выпадающих за единицу времени, обычно за 1 мин. Обычно измеряется в мм*мин–1.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДЪЕМА И СПАДА УРОВНЯ. Величина изменения уровня воды в единицу времени (обычно сутки, а для малых рек с резкими колебаниями уровня — час).

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРА. Расход воды, подаваемой на промывку фильтра. Измеряется в л*с–1 на 1 м2 фильтрующего слоя.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОСАЧИВАНИЯ. Количество воды, просачивающееся через единицу площади почвы или горной породы за единицу времени (обычно в 1 мин).

Син. скорость просачивания.

ИНТЕНСИВНОСТЬ РАДИАЦИИ. Количество электромагнитной радиации (лучистой энергии), монохроматической или интегральной, переносимое от источника радиации в единичном телесном угле, которое проходит за единицу времени через единичную площадку, расположенную перпендикулярно к лучам. Выражается в Дж*см–2*мин–1*ср–1 или в Вт*см–2*ср–1.

ИНТЕНСИВНОСТЬ РУСЛОВОГО ПРОЦЕССА. Количество электромагнитной радиации (лучистой энергии), монохроматической или интегральной, переносимое от источника радиации в единичном телесном угле, которое проходит за единицу времени через единичную площадку, расположенную перпендикулярно к лучамыстрота развития эрозионных или аккумуляторных процессов, обусловливающих русловые переформирования. В качестве критерия (показателя) используется выражение

![]() ,

,

где Нi — соответственно средняя глубина и уклон потока на рассматриваемом участке; d — средний диаметр частиц, слагающих ложе реки; v1 и v2 — средние скорости течения соответственно в начале и конце участка. При ? = 0 русло реки (по Ржаницыну) сохраняет в среднем относительно стабильное положение, при ? < 0 — преобладают эрозионные процессы, при ?> 0 — аккумулятивные процессы.

ИНТЕНСИВНОСТЬ СНЕГОТАЯНИЯ — количество воды (в миллиметрах слоя), образующейся в процессе таяния снега в единицу времени (обычно не менее 1 ч).

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ. Отношения средних квадратичных отклонений проекций пульсационной скорости ветра к величине средней скорости ветра:

![]() .

.

ИНТЕРВАЛ АЭРОФОТОСЪЕМКИ. Промежуток времени между экспонированием двух смежных кадров при маршрутной аэрофотосъемке.

ИНТЕРВАЛ КАРТЫ ИЗАЛЛОБАР. Промежуток времени, за который берутся изменения давления, наносимые на карту изаллобар (напр., 24, 12, 3 ч). См. оптимальный интервал.

ИНТЕРГЛЯЦИАЛЬНАЯ ЭПОХА. Геологическая эпоха внутри ледникового периода, характеризующаяся сравнительно мягким климатом, между двумя гляциальными эпохами с оледенением. Современная эпоха — одна из И. э. четвертичного периода (плейстоцена), получившая название голоцена.

Син. межледниковая эпоха.

ИНТЕРПЛЮВИАЛЬНАЯ ЭПОХА. Геологическая эпоха со сравнительно малыми осадками между двумя эпохами с обильными осадками внутри геологического периода.

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ. Определение (вычислительным или графическим путем) промежуточных значений некоторой функции y = /(x), заданной дискретным рядом ее значений у1, у2, у3, …, у n, полученных эмпирически (напр., ряд значений метеорологического элемента). При этом изыскивается приближенная функциональная связь y = ?(x), удовлетворяющая наблюденным значениям у. Функция y = ?(x) называется интерполирующей или апроксимирующей. При графической интерполяции промежуточные значения функции определяются по кривой, тем или иным способом построенной по наблюденным значениям.

Интерполяция на карте (синоптической или климатологической) заключается в определении значения элемента, представленного изолиниями, в любой промежуточной точке между изолиниями. Можно также интерполировать положение центра циклона на его траектории, положение фронта в какой-то момент между сроками наблюдений и пр. См. линейная интерполяция.

Нередко используется для этих целей нелинейная (полиномиальная) интерполяция.

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ БАРОМЕТР. (Устар.) Эталонный сифонный барометр, в котором разность уровней ртути определяется с помощью двух интерферометров с вспомогательной оптикой.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. Сложение в пространстве двух или нескольких волн с одинаковыми периодами, вследствие чего в разных точках получается усиление или ослабление амплитуды результирующей волны в зависимости от соотношения фаз складывающихся волн.

ИНТЕРФЕРОМЕТР. Измерительный прибор, основанный на применении интерференции света. Существует большое число моделей, приспособленных для различных задач.

ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Теория, согласно которой подземные воды возникли и возобновляются за счет просачивания и втекания в земную кору поверхностных вод. В настоящее время считают, что таким путем образовалась и возобновляется большая часть подземных вод.

ИНФИЛЬТРАЦИЯ. Просачивание воды с земной поверхности в почву. И. равна выпадающим осадкам, за вычетом испарения и стока.

ИНФИЛЬТРОМЕТР. Прибор для определения интенсивности впитывания воды в почву. Стандартный И. состоит из двух цилиндрических колец высотой 200 мм. Диаметр внутреннего (основного) кольца 226 мм, внешнего 452 мм. Уровень воды внутри обоих цилиндров автоматически поддерживается с помощью двух (одного для внутреннего, второго для внешнего цилиндров) питающих бачков.

ИНФЛЮАЦИОННЫЕ ВОДЫ. Воды, поступающие в толщу земной коры через крупные пустоты в горных породах.

ИНФЛЮАЦИЯ. Поступление поверхностных вод через трещины, каналы и воронки в толщу земной коры.

ИНФРАКРАСНАЯ АППАРАТУРА. И. а. устанавливается на метеорологических спутниках для получения инфракрасных изображений Земли, прежде всего облачного покрова на неосвещенной стороне Земли, а также для измерения потоков длинноволновой радиации. Область спектральной чувствительности И. а. ограничивается атмосферным окном: 3.5–4,2 и 8–12 мкм, 3–30 мкм.

Различают И. а. интегральную и спектральную.

Син. инфракрасный радиометр.

ИНФРАКРАСНАЯ ПОПРАВКА. Поправка на поглощение в оптике спектроболометра, вносимая в результаты вычисления солнечной постоянной. Определяется с помощью спектрографа с соляной призмой, пропускающей инфракрасное излучение до 10,9 мкм. И. п. составляет около 2% интенсивности интегрального потока солнечной радиации.

ИНФРАКРАСНАЯ РАДИАЦИЯ. Электромагнитная радиация в области длин волн от 0,76 мкм до неопределенного верхнего предела, условно — до 500 или 1000 мкм. С одной стороны, И. р. граничит в спектре с видимой радиацией, с другой — граничит или перекрывается с ультракороткими радиоволнами. И. р. Возбуждается преимущественно внутримолекулярными процессами, в отличие от видимого света, являющегося результатом преимущественно внутриатомных процессов. Лучи И. р. преломляются меньше, чем лучи видимой и ультрафиолетовой радиации. В составе солнечной радиации почти вся И. р. приходится на длины волн от 0,76 до 4 мкм, составляя при этом вне атмосферы почти 50% энергии всего потока радиации. Кривая распределения энергии в инфракрасной области солнечного спектра близка к спектру абсолютно черного тела при температуре 5200°. И. р. в сравнении с радиацией других областей спектра наименее рассеивается в атмосфере и наиболее поглощается, особенно водяным паром. У земной поверхности доля И. р. в солнечном спектре при больших высотах солнца составляет около 60% всего потока радиации, а при малых высотах — до 80%. В связи с этим доля И. р. растет с географической широтой.

Собственное излучение земной поверхности и встречное излучение атмосферы являются целиком инфракрасными, причем почти вся лучистая энергия сосредоточивается здесь в интервале длин волн от 4 до 120 мкм.

Син. инфракрасное излучение.

ИНФРАКРАСНАЯ РАДИОМЕТРИЯ. Измерение полного потока инфракрасной радиации и/или изменения потока в зависимости от длины волны.

Широкое распространение И. р. получила в связи с развитием самолетных, но в особенности спутниковых методов измерений.

ИНФРАКРАСНЫЙ СНИМОК. Снимок, полученный из части спектра тепловой радиации, излучаемой от Земли или облачной поверхности (обычно на волне с частотой примерно от 8 до 12 мкм, в «окне» водяного пара). Инфракрасные снимки позволяют получать изображение поверхности или слоя верхней границы облачности, в том числе и в ночные часы.

ИОД. Неметаллический химический элемент седьмой группы; порядковый номер 53, атомный вес 126,92. Температура плавления 114°, кипения 184°, плотность 4,93. В атмосфере встречается в малых меняющихся количествах (около 3,5*10–9% по объему).