ГАВАЙСКИЙ АНТИЦИКЛОН. Субтропический антициклон, обнаруживаемый на многолетних средних картах распределения давления за любой месяц года в субтропических и тропических широтах северной части Тихого океана, с центром к северу от Гавайских островов и далеко вытянутым отрогом в направлении к берегам Азии; перманентный центр действия атмосферы. Давление в центре в январе выше 1022 мб, в июле выше 1026 мб. Г. а. является результатом преобладающего наличия в указанном районе обширных и интенсивных, теплых и высоких малоподвижных антициклонов. В отдельных синоптических ситуациях над северной частью Тихого океана располагаются в указанных широтах чаще не один, а два, иногда три отдельных антициклона; к северу от каждого из них на ветви полярного фронта развивается серия циклонов. Их пополнение и усиление происходит путем вхождения в этот район областей (ядер) высокого давления из Арктики и с Азиатского материка.

Син. гавайский максимум, гонолульский антициклон, гонолульский максимум, северотихоокенский антициклон, северотихоокенский максимум.

ГАДЛЕЯ ПРИНЦИП. Объяснение пассатов, данное Гадлеем в 1735 г., на основе влияния широтного изменения линейной скорости вращения Земли на относительное движение воздуха.

ГАДЛЕЯ ЯЧЕЙКА. Термически обусловленная и зонально-симметричная циркуляция, предложенная Гадлеем для объяснения пассатов. Предполагается движение воздуха от субтропических широт к экватору, подъем его над экватором, отток в верхних слоях к субтропическим широтам и опускание в этих широтах. При этом, вследствие сохранения моментов вращения, движение, направленное к экватору, отклоняется от меридионального направления к восточно-западному, а движение, направленное от экватора,— к западно-восточному направлению. Действительная пассатная циркуляция лишь в среднем обнаруживает особенности, напоминающие Г. я.

ГАЗ. Вещество в таком состоянии, когда междумолекулярные силы в среднем очень ничтожны в сравнении с промежутками между ними. В отсутствие значительных внешних сил Г. равномерно распределяется по всему доступному объему. Г. есть одно из агрегатных состояний вещества. Воздух является механической смесью нескольких газов.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ. Приборы для анализа наблюдений за концентрациями наиболее распространенных примесей, загрязняющих атмосферу, функционирующие в автоматизированном режиме и действующие круглосуточно.

Наиболее распространенными примесями, измерения которых производятся с помощью Г. а., являются диоксид серы (SO2), оксид углерода (CO), диоксид азота (NO2) и ряд других специфических ингредиентов, характерных для промышленных объектов.

Типовые автоматические газоанализаторы устанавливаются в специальных павильонах, автолабораториях и др.

ГАЗОВАЯ ПЛАЗМА. См. плазма.

ГАЗОВАЯ ПОСТОЯННАЯ. Постоянная величина R в уравнении состояния идеального газа

pv = RT,

где р — давление, v — объем, Т — температура в абсолютной шкале.

Представляет собой работу расширения газа, нагревающегося на 1° при постоянном внешнем давлении.

Различают 1) универсальную газовую постоянную R*, относящуюся к одному молю и численно одинаковую для всех газов и 2) удельную (или характеристическую) газовую постоянную

где m — молекулярный вес газа, относящуюся к 1 г или 1 кг газа и имеющую разные значения для различных газов.

Значение универсальной Г. п.:

R* = 8,315 * 107 эрг * моль–1 * град–1.

Удельная Г. п. сухого воздуха равна

R = 2,870 * 106 эрг * г–1 * град–1.

Та же Г. п. входит в уравнение состояния влажного воздуха, если вместо температуры подставить в него виртуальную температуру.

Удельная Г. п. водяного пара равна

Rw =4,615 *106 эрг * г–1 * град–1.

См. уравнение состояния газов.

ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ. Законы, определяющие состояние идеального газа: закон Бойля — Мариотта, закон Гей — Люссака, закон Дальтона, уравнение состояния газов.

ГАЗОВЫЕ ПРИМЕСИ. См. атмосферные примеси.

ГАЗОВЫЙ БАРОМЕТР. Барометр, состоящий из сосуда, внутри которого заключено некоторое количество газа, отделенное от внешнего воздуха подвижным столбиком жидкости. Давление этого изолированного газа всегда равно атмосферному или отличается от него на некоторую постоянную величину.

ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ. Изменение во времени содержания растворенных газов внутри водной массы (кислорода О2, двуокиси углерода СО2, сероводорода Н2S и др.).

ГАЗОВЫЙ ТЕРМОМЕТР. Термометр, в котором в качестве термометрического вещества применен газ (воздух, водород, азот, гелий), изменения объема или давления которого служат для измерения температуры. Обладает большой точностью. См. водородный термометр.

ГАЗОГЕНЕРАТОР. Прибор для получения путем химической реакции на

![]()

месте водорода для наполнения шаропилотных, радиозондовых и аэростатных оболочек.

ГАЗООБМЕН В СИСТЕМЕ ОКЕАН — АТМОСФЕРА. Обмен газами (прежде всего кислородом — О2 и углекислым газом — СО2) между океаном и атмосферой. Имеет первостепенное значение для поддержания динамического равновесия в глобальной экосистеме.

Интенсивность газообмена обусловлена двумя главными факторами: неоднородностью распределения температуры в океане и деятельностью морских организмов, за счет которых формируются источники и стоки О2 и СО2. Последний механизм изучен недостаточно.

Поток кислорода из атмосферы в океан и обратно в атмосферу примерно одинаков и составляет в среднем порядка 20–109 т кислорода в год.

В среднем за год Мировой океан поглощает ориентировочно 18–1.09 т СО2 в год, а выделяет 3*109 т СО2 в год, т. е. океан поглощает значительно больше СО2, чем выделяет. Именно в силу этой причины около половины антропогенного углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, количество которого в пересчете на углерод составляет 6,4*109 т, поглощается океаном и постепенно захоранивается в донных отложениях.

Потоки СО2 в атмосферу из океана и из океана в атмосферу в каждом из направлений составляют 8878*1015 моль*год–1, или 391 Гт СО2 в год. В пересчете на углерод поток в одном направлении оценивают в 107 Гт*год–1.

Таким образом, суммарное поглощение СО2 океана почти на порядок меньше потока углерода из атмосферы в океан и обратно.

В настоящее время проблема газообмена между атмосферой и океаном, как и между другими средами, приобрела актуальное значение в связи с возрастанием антропогенной деятельности и поступлением в атмосферу, а также в гидросферу других примесей, влияющих на процессы газообмена и состояние как атмосферы, так и гидросферы.

ГАЛ. Единица ускорения в системе СГС: 1 гал = 1 см*с–2.

ГАЛИЛЕЯ КРИТЕРИЙ. См. Галилея число.

ГАЛИЛЕЯ ЧИСЛО (КРИТЕРИЙ)![]() .

.

Безразмерный параметр , являющийся одним из критериев гидромеханического подобия. Здесь L — характерная длина, v — коэффициент кинематической вязкости. Г. ч. связано с числами Фруда и Рейнольдса соотношением

![]()

![]() .

.

ГАЛО. Общее название для обширного класса оптических явлений в атмосфере, связанных с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах, главным образом в кристаллах высоких ледяных облаков (Cs). Это светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы, пятна и пр. около солнца и луны.

Наиболее часто наблюдается гало в 22° — светлый круг с угловым радиусом около 22°, описанный вокруг солнечного или лунного дисков. С внутренней стороны он наиболее ярок, имеет сравнительно резкую границу и окрашен в красноватый цвет. К внешней стороне окраска переходит в желтую, зеленоватую и голубую, причем яркость постепенно ослабевает и круг почти незаметно сливается с белесоватой окраской остального неба. Преломление света в Г. производится мелкими шестиугольными ледяными призмами, причем свет входит в одну боковую грань и выходит через другую. При наличии в воздухе множества кристаллов небо становится белесоватым от рассеянного света, и, кроме того, возникает 22-градусный круг преломленного света.

Реже наблюдается гало в 46° — обычно в виде отдельных дуг. Изредка наблюдаются также: описанное эллиптическое гало с малой вертикальной осью, совпадающей по величине с вертикальным диаметром Г. в 22°, но при значительно большей горизонтальной оси; горизонтальный круг, касательные дуги; ложные солнца и луны (паргелии и параселены); противосолнца; нижние солнца; световые столбы и кресты и пр.

Устаревшая форма термина: галос.

ГАЛОГЕНУГЛЕВОДРОДЫ. Представители органического класса веществ углеводородов, в которых атомы водорода замещены на атомы галогенов: фтора, хлора,брома и йода.

Типичными галогеносодержащими органическими соединениями, присутствие которых стало оказывать заметное влияние на состав атмосферы, являются хлорфторводороды и среди них, прежде всего, фреоны.

ГАЛС. Траектория движения судна при производстве промера крупного водоема. Направление Г. закрепляется створными знаками. Г. бывают поперечные, косые, продольные, перекрестные и сложные. Частота Г. назначается в зависимости от желаемой степени подробности съемки рельефа дна или в связи с другими задачами.

ГАЛЬВАНОГРАФ. Самопишущий гальванометр. Применяется как регистрирующая часть в актинографах. Гальванографы делятся на механические, с точечной записью, и фотографические (фоторегистраторы), в которых луч света, отражаемый от зеркальца зеркального гальванометра, оставляет след на движущейся бромо-серебряной бумаге. См. гальванограф Крова — Савинова.

ГАЛЬВАНОГРАФ КРОВА — САВИНОВА. Высокочувствительный гальванограф, применяемый для регистрации тока от термоэлектрических батарей в актинографах. На стрелке магнитоэлектрического гальванометра помещено перо. Каждые 2 мин падающая дужка, приводимая в движение часовым механизмом, вращающим барабан с лентой, прижимает перо к бумаге, оставляя след, соответствующий отклонению гальванометра.

ГАЛЬВАНОМЕТР. Высокочувствительный прибор для обнаружения и измерения слабых электрических токов. Наиболее употребителен магнитоэлектрический Г., основанный на взаимодействии между магнитом и магнитным полем катушек, по обмотке которых протекает измеряемый ток. Вследствие этого взаимодействия происходит перемещение подвижной части Г. Подвижной частью может быть проводник с током (Г. с подвижной катушкой, петлевой или струнный) или постоянный магнит (Г. с подвижным магнитом).

Магнитоэлектрический Г. постоянного тока является необходимой составной частью ряда термоэлектрических установок для измерений температуры воздуха и почвы (дистанционные приборы), радиации (термоэлектрические актинометры, пиранометры, пиргеометры, гальванографы), атмосферного электричества и пр.

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ. Электромагнитное излучение с очень малой длиной волны (порядка 10–6–10–4 мкм) и высокой проникающей способностью, возникающее при распаде многих радиоактивных элементов.

ГАММА-ЛУЧЕВОЙ СНЕГОМЕР. Прибор, расположенный на покрытой снегом поверхности, в котором используется источник гамма-излучения для определения количества излучения, по которому рассчитывается содержание воды в снежном покрове по количеству поглощенной им радиации.

ГАММА-ЛУЧИ (?-лучи). Электромагнитная радиация с длинами волн от 1 до 0, 01 А(или от 10–1 до 10–3 нм), испускаемая атомными ядрами при естественном или искусственном радиоактивном распаде. Г.-л. возникают также в результате торможения заряженных частиц (напр., электронов) при прохождении их через вещество, а также в результате аннигиляции позитронов и электронов. Г.-л. входят и в состав космического излучения.

ГАРМОНИКИ. Гармонические колебания с частотами, кратными некоторой наименьшей частоте, являющейся основной; описываются членами ряда Фурье, в который разложена периодическая функция. См. гармонический анализ.

Син. гармонические составляющие.

ГАРМОНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. Волны, возникающие в случае, когда источник возмущений (излучатель) создает гармонические колебания: важный простейший случай повторяющихся (бесконечных) волн. Изменения физической величины W в среде распространения Г. в. описываются уравнением

![]() , где А — амплитуда волны, т. е. наибольшее ее отклонение от состояния равновесия, Т — период, t — время, с — скорость волны, r — расстояние рассматриваемой точки от начальной в направлении распространения волны.

, где А — амплитуда волны, т. е. наибольшее ее отклонение от состояния равновесия, Т — период, t — время, с — скорость волны, r — расстояние рассматриваемой точки от начальной в направлении распространения волны.

Величина

![]()

![]() =? называется фазой волны. Время при этом отсчитывается от момента, когда в начальной точке фаза равна нулю. Гребнем волны называется точка с максимальным положительным отклонением, долиной (ложбиной) волны — точка с максимальным отрицательным отклонением от состояния равновесия.

=? называется фазой волны. Время при этом отсчитывается от момента, когда в начальной точке фаза равна нулю. Гребнем волны называется точка с максимальным положительным отклонением, долиной (ложбиной) волны — точка с максимальным отрицательным отклонением от состояния равновесия.

Син. синусоидальные волны.

ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. Периодические изменения физической величины W, описываемые уравнением типа , где А — амплитуда колебаний, т. е. значение W при наибольших отклонениях от состояния равновесия, Т — период колебаний, t — время.

![]()

![]()

ГАРМОНИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ. См. гармоники.

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Разложение сложной периодической функции f(x) на гармонические составляющие, т. е. в тригонометрический ряд типа

![]()

(ряд Фурье). Функция может представлять собой ход некоторого метеорологического элемента во времени, задаваемый значениями, эмпирически наблюденными через равные промежутки времени. Определение коэффициентов А0, А1, А2, … ,В1, В2 … производится численными или графическими методами, а также с помощью приборов — гармонических анализаторов.

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР. Устройство для автоматического определения коэффициентов ряда Фурье (см. гармонический анализ), в основу работы которого может быть положен принцип механический, оптический, фотоэлектрический и др.

ГАРМСИЛЬ. Сухой жаркий ветер в предгорьях Копетдага в западном Тянь-Шане, дующий летом с юга и востока и оказывающий, подобно суховеям, губительное влияние на культурную растительность. Обычно дует с гор и имеет, таким образом, характер фёна.

ГАРУА. Плотный моросящий туман на побережьях Эквадора, Перу и Чили; может длительно удерживаться в зимнее время.

ГАУССА ТЕОРЕМА. Положение о том, что интеграл дивергенции вектора V по объему v равен интегралу составляющей этого вектора, нормальной к поверхности s, ограничивающей объем v, взятому по этой поверхности:

![]() , где n — единичный вектор по нормали к элементу поверхности s. Предполагается, что V и его производные непрерывны и однозначны по всему объему и всей поверхности.

, где n — единичный вектор по нормали к элементу поверхности s. Предполагается, что V и его производные непрерывны и однозначны по всему объему и всей поверхности.

ГАУССОВО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. См. нормальное распределение.

ГАФЫ. Особая форма залива в устьях рек южного полушария в виде пресноводного лимана, отделенного от моря островами или узкими песчаными косами.

ГВИАНСКОЕ ТЕЧЕНИЕ. Океаническое течение, направленное к северо-западу вдоль северного побережья Южной Америки. Это продолжение Южного Пассатного течения, которое пересекает экватор и приближается к берегам Южной Америки. Возможно, что частично оно связано с Северным Пассатным течением.

ГВИНЕЙСКОЕ ТЕЧЕНИЕ. Океаническое течение, направленное к востоку вдоль южных берегов северо-западной части Африки в Гвинейский залив. Возникает как Экваториальное противотечение, текущее к востоку через Атлантику.

ГЕЙЗЕР. Горячий источник в областях современной или недавно прекратившейся вулканической деятельности, периодически выбрасывающий воду и пары; извержения Г. происходят на высоту до 30–5.0 м; интервалы между извержениями длятся от 1 мин до нескольких месяцев. В России имеются на Камчатке (более 20).

ГЕЙ-ЛЮССАКА ЗАКОН. Устанавливает, что термический коэффициент расширения газа при постоянном давлении ? с определенной степенью точности одинаков для всех газов. , где vt — объем газа при температуре t по Цельсию, v0 — объем газа при 0°, причем ? очень близко к 1/273. При точном значении ? = 1/273 закон справедлив для случая идеального газа; для реальных газов значения ? несколько различны и зависят от температуры. Однако для атмосферного воздуха, далекого от состояния насыщения, при действительно наблюдаемых температурах Г. л. з. приложим с достаточной степенью точности.

![]()

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ ПЛАСТИНКА. См. пластинка.

ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ СКЕЛЕТ. См. звезда.

ГЕКТОПАСКАЛЬ (гПа). Кратная единица давления в Международной системе единиц (СИ). 1 гПа = 102 Па = 1 мб.

ГЕЛИЙ (Не). Химический элемент нулевой группы. Порядковый номер 2, атомный вес 4,003. Состоит из двух изотопов с атомными весами 4 и, в незначительном количестве, 3. Одноатомный газ без цвета и запаха, химически недеятельный (инертный). Плотность при стандартных условиях 178,5 г*м–3. Г. в 7,8 раз легче воздуха и не воспламеняется, поэтому используется для наполнения аэростатов и аэрологических баллонов. Температуры плавления –272,1° и кипения –268,98° очень близки к абсолютному нулю. В нижних слоях воздуха содержится в количестве 0,000524% по объему. В стратосфере содержание Г. несколько растет с высотой.

Ежегодно в атмосферу попадает несколько десятков миллионов м3 гелия как побочного продукта при радиоактивном распаде в земной коре. Из экзосферы Г. рассеивается в мировое пространство.

ГЕЛИОГЕОФИЗИКА. Представления о влиянии солнечной активности, т. е. изменений в физическом состоянии Солнца, на физические процессы Земли, главным образом на ее магнитосферу и атмосферу (через потоки корпускулярной и наиболее коротковолновой электромагнитной радиации). Такое влияние на магнитное поле Земли и ионосферу несомненно, на тропосферу, погоду и климат — находится в стадии научных дискуссий.

ГЕЛИОГРАММА. Запись гелиографа; экспонированная лента гелиографа.

ГЕЛИОГРАФ. Прибор для автоматической регистрации продолжительности солнечного сияния в течение дня.

ГЕЛИОГРАФ ВЕЛИЧКО. Гелиограф, в котором солнечные лучи попадают внутрь полого металлического цилиндра, устанавливаемого параллельно оси мира, последовательно через три узкие продольные щели и действуют на светочувствительную бумагу, разграфленную в часах и десятых долях часа.

ГЕЛИОГРАФ КЕМПБЕЛА — СТОКСА. Гелиограф, в котором стеклянный шар играет роль линзы, преломляющие солнечные лучи, с какой бы стороны они не падали. За шаром, на расстоянии его фокуса, с северной стороны укрепляется специально обработанная бумажная лента с делениями в часах, по которой в течение дня перемещается изображение солнца. По длине прожженных «зайчиком» участков ленты можно подсчитать время, в течение которого солнце не было закрыто облаками.

ГЕЛИОГРАФ МАРВИНА. Гелиограф, состоящий из двух шариков, один из которых зачернен, соединенных узкой стеклянной трубкой. Трубка частично наполнена ртутью и содержит два электрических контакта из впаянных внутрь платиновых проволочек.

Под действием солнечной радиации воздух в зачерненном резервуаре нагревается сильнее, расширяется, и ртуть поднимается по соединительной трубке до момента замыкания цепи. Этим включается регистрирующая часть прибора с вращающимся барабаном. Прибор реагирует не только на прямую, но и на рассеянную и отраженную радиацию.

ГЕЛИОГРАФ ПЕРСА. Гелиограф, состоящий из полусферического зеркала, помещенного вне фотокамеры на ее оптической оси и направленного на полюс мира. Объектив камеры проектирует изображение солнца в зеркале на светочувствительную бумагу. При движении солнца по небесному своду на бумаге остается след в виде дуги.

ГЕЛИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ. Предполагаемые связи изменений климата с солнечной активностью. См. солнечно-тропосферные связи.

ГЕЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНДЕКС. Калориметрический тепловой эквивалент объема жидкости, перегоняемой в фотометре. Изменение величин индекса зависит от прибора.

ГЕЛИОСТАТ. Установка с часовым механизмом, ось которого расположена параллельно оси мира, вращающая актинограф или экран, укрепленный на оси нормально к солнечным лучам. Г. обеспечивает неизменность экспозиции актинографа относительно солнечного диска или неизменность затенения пиранографа.

ГЕЛИОСФЕРА. Нижняя часть экзосферы, где преобладают положительные ионы гелия.

ГЕЛИОТЕРМОМЕТР ВАЛЛО. Прибор для приближенного измерения температуры под черным куском материи, освещенным солнцем.

ГЕЛИОТЕХНИКА. Использование солнечной радиации в качестве энергетического источника для технических целей. Имеются разного рода гелиотехнические установки.

ГЕЛИОТЕХНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА. Устройство для преобразования солнечной радиации в тепло для технических целей: для нагревания и кипения воды, для обогревания теплиц и зданий, для опреснения воды, для сушки фруктов, питания холодильных машин, кондиционирования воздуха и т. п.

ГЕЛИОТРОПИЧЕСКИЙ ВЕТЕР. Составляющая скорости ветра, меняющая свое направление в течение суток по часовой стрелке (следуя за солнцем) и оказывающая некоторое влияние на суточный ход направления ветра (см. суточный ход ветра).

ГЕЛОФИТЫ — болотные растения.

См. евтрофная, олиготрофная и мезотрофная растительность.

ГЕМГОЛЬЦА ТЕОРЕМА. Теорема о разложении скорости в линейном поле движения жидкости на скорости элементарных линейных движений: поступательного, вращательного, дивергенции, деформации растяжения и деформации сдвига.

См. линейное поле движения.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ. В математической статистике — совокупность всех значений случайной величины, возможных при данных условиях. Любая статистическая совокупность может рассматриваться как выборка из Г. с. (выборочная совокупность).

ГЕНЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МУССОНА. Преобладающее направление ветра (октант или квадрант горизонта) при муссоне в то или иное полугодие. Генеральное направление обладает наибольшей повторяемостью, но временами может сменяться другими направлениями ветра. В тропических муссонах повторяемость октанта с генеральным направлением на больших площадях свыше 60%, во внетропических муссонах — по большей части от 40 до 60%.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ. Классификация климатов по условиям их образования. В существующих генетических классификациях: Гетнера, Алисова, Флона за основной климатообразующий фактор принимается общая циркуляция атмосферы; тип климата определяется положением местности относительно тех или иных частей механизма общей циркуляции. См. классификация климатов Алисова.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛАКОВ. Классификация облаков по условиям (причинам) их возникновения. В классификации Бержерона различаются основные генетические типы облаков: облака восходящего скольжения (фронтальные); облака конвекции (неустойчивых воздушных масс); облака устойчивых масс. Особо можно выделить орографические облака. С точки зрения морфологической первые можно называть преимущественно слоистообразными, вторые — кучевообразными, третьи — волнистыми. К слоистообразным относятся перисто-слоистые (Cs), высоко-слоистые (As) и слоисто-дождевые (Ns); к кучевообразным — кучевые (Cu), кучево-дождевые (Cb) и некоторые виды высоко-кучевых (Ас) и слоисто-кучевых (Sc); к волнистым — перисто-кучевые (Сс), б?льшая часть видов высоко-кучевых и слоисто-кучевых, слоистые (St). Неясен вопрос о положении в классификации перистых облаков (Ci). С Г. к. о. связана и генетическая классификация осадков.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДКОВ. Классификация осадков по условиям их возникновения. Различают осадки обложные, ливневые и моросящие. Обложные — осадки являются, как правило, осадками восходящего скольжения, т. е. фронтальными; иногда могут быть орографическими, связанными с подъемом воздуха по горным склонам. Выпадают они преимущественно из высоко-слоистых и слоисто-дождевых облаков (As, Ns). Ливневые преимущественно связаны с кучево-дождевыми (Cb) облаками конвекции внутри неустойчивых воздушных масс, но в некоторой мере также с фронтальными облаками того же типа Cb. Моросящие выпадают из слоистых (St) и слоисто-кучевых (Sc) облаков устойчивых воздушных масс.

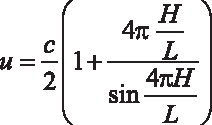

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА СТОКА. Зависимость, выражающая закономерность стока воды с водосбора к замыкающему створу, вида

![]() , (*) где Qi — расход воды в i-тый момент времени с начала паводка или половодья; q — модуль склонового притока в данный момент времени; ? — время добегания; ?— площадь, заключенная между смежными изохронами.

, (*) где Qi — расход воды в i-тый момент времени с начала паводка или половодья; q — модуль склонового притока в данный момент времени; ? — время добегания; ?— площадь, заключенная между смежными изохронами.

См. метод изохрон.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ. Эмпирические или теоретические зависимости (формулы), отражающие причинно-следственные связи, существующие в рассматриваемых процессах.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ГИДРОЛОГИИ. Исследование закономерностей развития гидрологических явлений и процессов на основании обобщения эмпирического материала и физического анализа получаемых зависимостей для выяснения причин и условий возникновения рассматриваемых явлений и процессов; применяется с целью установления причинно-следственных связей, используемых для прогноза и расчета гидрологического режима.

ГЕНУЭЗСКИЙ ЦИКЛОН. Частный циклон над северной Италией (Генуэзским заливом) возникающий в связи с прохождением депрессии в более северных широтах Европы.

ГЕОАКТИВНОСТЬ СОЛНЦА. Влияние солнечной активности на процессы, происходящие на Земле, в частности в земной атмосфере. Ср. гелиогеофизика.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДОЛГОТА. См. долгота.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНА. Крупный физико-географический комплекс, сложившийся в результате закономерного естественного разделения географической оболочки Земли, проявляющегося в широтной зональности ландшафтов на равнине и обусловленной характером распределения солнечной радиации, неравномерностью увлажнения суши.

Различают следующие основные Г. з.: ледяная пустыня, тундра, лесотундра, зона лесов умеренного климата, лесостепь, степь, средиземноморские полупустыни, пустыни умеренного климата, субтропические леса, тропические пустыни, тропические степи, тропические лесостепи (саванны), тропические влажные леса. В настоящее время зону лесов умеренного климата разделяют на зону тайги и зону смешанных лесов.

Син. природная зона.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МИЛЯ. Единица длины, равная 1 минуте дуги меридиана, равна (6076,8–3.1,1 cos2?) футов или (1852,2–9,5 cos2?) м.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ. Тропосфера, гидросфера, биосфера (растительный и почвенный покровы и животный мир) и верхний слой литосферы, рассматриваемые совместно как единый природный комплекс с закономерностями его структуры и развития.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА. См. широта.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ. Величины, определяющие положение точки на поверхности земного шара. Это широта точки, т. е. ее положение на определенной параллели (в градусах), и долгота, т. е. положение точки на определенном меридиане (в градусах, иногда в часах).

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КЛИМАТА. Географические условия, определяющие протекание климатообразующих процессов, а следовательно, и климат данной местности. Сюда относятся: географическая широта местности, высота над уровнем моря, расчленение подстилающей поверхности на сушу и море, орография, удаленность от океанов и морей, рельеф местности различных градаций, океанические течения, характер поверхности почвы, распределение водоемов на суше, растительный, снежный и ледяной покров.

Человек влияет на климат, меняя те или иные его географические факторы и прежде всего подстилающую поверхность (сведение лесов и лесонасаждение, орошение и пр.).

ГЕОГРАФИЧЕСКИ ИЛИ ТОПОГРАФИЧЕСКИ ВОЗМОЖНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ. Максимальная продолжительность времени, в течение которого солнечная радиация может падать на данную поверхность.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ. См. горизонт.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ. Природный географический комплекс, включающий климат, воды, рельеф, почвы, растительность, животный мир, который находится в сложном взаимодействии и взаимообусловленности, образуя относительно однородную и неразрывную систему.

Ландшафты группируются в ландшафтные или географические зоны, которые в равнинных условиях имеют общее широтное распространение; в горных районах смена ландшафтов образует вертикальную зональность.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН. Большой круг земного шара, проходящий через оба полюса.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКВАТОР. См. земной экватор.

ГЕОГРАФИЯ. Комплекс большого числа научных дисциплин, которые можно условно разделить на естественные физические и общественные науки. Конечной задачей Г. является выявление и объяснение характера взаимодействия между географической средой и человеческим обществом. Физическая Г. исследует особенности и закономерности строения, состава, динамики и развития географической оболочки Земли в целом, а также развитие и особенности ее в различных частях земной поверхности. В своих исследованиях непосредственно опирается на выводы геоморфологии, метеорологии, гидрологии и других наук, изучающих более конкретно и глубоко различные компоненты географической оболочки. Экономическая Г. изучает размещение производства, условия и особенности его развития в различных странах и районах.

ГЕОГРАФО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД. Принцип, указывающий на необходимость рассматривать гидрологические процессы и явления в тесной связи с физико-географическими условиями, в которых они формируются и, прежде всего, с климатическими, геологическими, почвенными и другими. В настоящее время реализуется в генетических гидрологических исследованиях.

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДАЛЬНОСТЬ ГОРИЗОНТА. См. дальность горизонта.

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТР. Единица измерения высоты в атмосфере, в настоящее время употребляемая редко. Она имеет размерность геопотенциала и немного больше геопотенциального метра. Один динамический метр равен 1,02 геопотенциального метра, или 10 м2*с–2.

ГЕОИД. Тело, ограниченное поверхностью уровня, совпадающей со средней поверхностью Мирового океана, мысленно продолженной под материками так, чтобы она пересекала направление отвесной линии под прямым углом. Поверхность Г. можно рассматривать как математическую поверхность Земли, отличающуюся как от действительной ее физической поверхности, так и от условного земного эллипсоида, лежащего в основе топографических и картографических работ. Нормальная величина отступления хорошо подобранного земного эллипсоида от Г. не превышает 150 м.

ГЕОКОРОНА. См. земная корона.

ГЕОКОРОНИЙ. Гипотетический очень легкий газ, существование которого в верхних слоях атмосферы предположил в начале ХХ в. А. Вегенер на основании спектрального анализа полярных сияний. Предположение это не подтвердилось.

ГЕОКРИОЛОГИЯ — то же, что мерзлотоведение.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПОХА. Подразделение геологического периода.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭРА. Большой отрезок времени в истории Земли, разбивающийся в свою очередь на геологические периоды. См. геохронология.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Под общими геологическими запасами понимают все подземные воды, участвующие в подземном стоке или заполняющие поровое пространство; к ним относится совокупность всех категорий и форм воды, содержащейся в земной коре, за исключением прочносвязанной.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ. Климат той или иной геологической эпохи или периода, или вообще геологического прошлого.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. Промежуток времени в истории Земли, в течение которого возникали горные породы определенной геологической системы; к Г. п. приурочиваются и различные стадии развития органического мира. См. геохронология.

ГЕОЛОГИЯ. Наука о происхождении, развитии и строении Земли. Делится на ряд относительно самостоятельных и взаимосвязанных дисциплин: динамическую геологию, историческую геологию, геотектонику, минералогию, геологию полезных ископаемых, гидрогеологию и др.

ГЕОМАГНЕТИЗМ. 1. Магнитные явления, свойственные Земле и атмосфере.

2. Учение об этих явлениях.

См. магнитное поле Земли. Син. земной магнетизм.

ГЕОМАГНИТНАЯ АКТИВНОСТЬ. Возмущения в верхней атмосфере, проявляющиеся в результате солнечной активности и связанного с ней изменения магнитного поля Земли. Наиболее ярко проявляется вблизи магнитных полюсов на высотах от 150–160 км до 300–5.00 км и характеризуется переносом частиц из высоких широт в низкие.

Характеристики геомагнитной активности оцениваются индексами Ар или Кр. См. геомагнитное поле, магнитное поле Земли, магнитная буря.

ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ. См. магнитная буря.

ГЕОМАГНИТНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ. См. магнитная буря.

ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ. См. магнитное поле Земли.

ГЕОМАГНИТНЫЕ КООРДИНАТЫ. Система сферических координат, основанная на наилучшем приближении центрированного диполя к действительному магнитному полю Земли.

ГЕОМАГНИТНЫЙ МЕРИДИАН. Меридиан в системе геомагнитных координат.

ГЕОМАГНИТНЫЙ ПОЛЮС. Полюс в системе геомагнитных координат.

ГЕОМАГНИТНЫЙ ЭКВАТОР. Большой круг на земной поверхности, находящийся в равных расстояниях от геомагнитных полюсов; экватор в системе геомагнитных координат.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА. См. высота.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КРИВАЯ СОСТОЯНИЯ. См. кривая стратификации.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ. Вертикальный градиент температуры в атмосферном столбе, в точном значении слова градиент. Противопоставляется индивидуальному градиенту температуры, т. е. степени изменения температуры в индивидуальной частице воздуха, адиабатически движущейся вверх или вниз.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕК. Распределение рек на группы в зависимости от направления их русел по отношению к наклонам местности.

По этому признаку различают реки:

покровом размываемых ими пород, поперек, то их субсеквентные притоки, следуя простиранию пород, вырабатывают свои долины более или менее перпендикулярно к главным долинам;

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР СТОКА (Ф). Характеристика крутизны и расчлененности рельефа, выражаемая зависимостью км, где l — длина склонов, км, i — уклон склонов в град.

![]()

![]()

ГЕОМОРФОЛОГИЯ. Наука о рельефе земной поверхности, включая дно морей и океанов, являющаяся разделом физической географии и изучающая закономерности возникновения и развития форм земной поверхности; последние она рассматривает в отношении их внешних признаков, причин, их обусловливающих, взаимных группировок и географического распространения.

ГЕОПОТЕНЦИАЛ. Потенциальная энергия ? единицы массы (удельная потенциальная энергия) относительно уровня моря, определяемая положением этой массы в поле силы тяжести:

![]()

Г. в некоторой точке атмосферы численно равен работе, которую нужно затратить, чтобы поднять единицу массы в поле силы тяжести от уровня моря в данную точку. Геопотенциал на уровне моря принимается при этом за нуль. Размерность Г. есть размерность удельной работы: [Ф] = см2*с–2.

Син. потенциал силы тяжести.

ГЕОПОТЕНЦИАЛ ИЗОБАРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Значение геопотенциала в той или иной точке данной изобарической поверхности, т. е. в той или иной точке с определенным атмосферным давлением (напр., 1000, 500 мб и т. д.). Кроме абсолютного геопотенциала, различается еще относительный геопотенциал одной изобарической поверхности над другой (относительно другой), т. е. разность абсолютных геопотенциалов вышележащей и нижележащей поверхностей.

ГЕОПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА. Геопотенциал в данной точке или на данной поверхности, выраженный в геопотенциальных метрах (гп. м). Г. в. численно равна высоте в метрах при g = 9,8 м*с–2; для других значений g разность между высотой и Г. в. не превышает 0,5%.

Некоторые авторы пользуются для Г. в. термином динамическая высота как синонимом.

ГЕОПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. См. поверхность уровня.

ГЕОПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ. Распределение геопотенциальных высот данной изобарической поверхности на синоптической карте.

ГЕОПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТР (гп. м). Единица геопотенциала. Г. м. равен работе против силы тяжести, которую нужно затратить, чтобы поднять единицу массы на высоту 1 м при ускорении силы тяжести 9,8 м*с–2. Можно еще сказать, что Г. м. есть работа силы, сообщающей единице массы ускорение 9,8 м*с–2 на пути 1 м. Г. м. меньше динамического метра (бьерка) примерно на 2%. Формула для геопотенциала, выраженного в Г. м., имеет вид:

![]()

где g — в м*с–2, z — в метрах. Ср. динамический метр.

ГЕОСИНХРОННЫЙ СПУТНИК, геостационарный спутник. Метеорологический спутник, находящийся на орбите Земли в экваториальной плоскости с высотой примерно 36 000 км и вращающийся с той же угловой скоростью, что и Земля, обеспечивая, таким образом, почти непрерывный поток информации в районе около 50° от фиксированной подспутниковой точки на экваторе.

ГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ АДВЕКЦИЯ. Адвекция, создаваемая геострофической составляющей ветра.

ГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА, градиентная линейка. Графическое приспособление для определения скорости геострофического ветра по расстоянию между изобарами или изогипсами на барической карте или на карте абсолютной топографии.

ГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА. Скорость ветра, отвечающая уравнению геострофического ветра для данной величины горизонтального барического градиента, плотности воздуха и широты.

ГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ. Составляющая скорости ветра, соответствующая уравнению геострофического ветра при данных значениях барического градиента и отклоняющей силы вращения Земли.

ГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА. Возвращение атмосферы в состояние системы с квазигеострофическим движением вследствие вторичных эффектов, создаваемых агеострофичным движением.

ГЕОСТРОФИЧЕСКИЙ ВЕТЕР. Равномерное прямолинейное горизонтальное движение воздуха в отсутствие силы трения, при равновесии силы горизонтального барического градиента и отклоняющей силы вращения Земли. Г. в. направлен по параллельным прямолинейным изобарам, отклоняясь от барического градиента на прямой угол — в северном полушарии вправо и в южном влево. Числовая величина скорости Г. в. определяется уравнением

![]()

а проекции ее на оси координат:

![]() .

.

,

![]()

Если выразить скорость в м*с–1 и барический градиент в миллибарах на 1° меридиана, то

![]() .

.

![]()

![]()

Геострофический ветер — частный случай градиентного ветра.

ГЕОСТРОФИЧЕСКИЙ ВИХРЬ СКОРОСТИ. Относительный вихрь скорости геострофического ветра. Если пренебречь изменением кориолисова параметра с широтой, Г. в. с. равен

![]()

![]() с–1, где z — высота изобарической поверхности и

с–1, где z — высота изобарической поверхности и

![]() — двухмерный лапласиан.

— двухмерный лапласиан.

ГЕОСТРОФИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАЗДЫВАНИЯ. Частный случай определения коэффициента трения, при котором кинетическая энергия жидкости получается с помощью скорости геострофического ветра.

ГЕОСТРОФИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. Отождествление действительного ветра в точке или точках по району с соответствующим геострофическим ветром или ветрами. Использование этого приближения подразумевает, что число Россби для потока невелико.

ГЕОСТРОФИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. Состояние движения воздуха, в котором горизонтальная составляющая отклоняющей силы вращения Земли уравновешивает силу горизонтального барического градиента во всех точках поля, т. е.

,

тра. Ветер во всех точках поля является геострофическим. В свободной атмосфере, за исключением экваториальных широт, обычно существует приближение к Г. р. Однако отклонения от него очень важны, так как определяют изменения барического поля и циркуляции.

ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ. Изменение глубины в земной коре, соответствующее повышению температуры на 1°. Среднее значение Г. с. 30–4.0 м*град–1. Ср. геотермический градиент.

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ. Повышение температуры в земной коре на единицу глубины. В Европе равно в среднем 3,3°/100 м, в США 2,5°/100 м. Ср. геотермическая ступень.

ГЕОТЕРМОМЕТР, почвенный термометр. Термометр для измерения температуры почвы.

ГЕОТРИПТИЧЕСКИЙ ВЕТЕР. Равномерное прямолинейное движение воздуха при равновесии силы барического градиента, отклоняющей силы вращения Земли и силы трения. Г. в. имеет отличную от нуля составляющую, направленную по барическому градиенту, т. е. пересекает изобары в сторону более низкого давления. Действительный ветер у земной поверхности и в слое трения близок к Г. в.

ГЕОФИЗИКА. 1. Совокупность научных дисциплин, рассматривающих физические свойства и процессы Земли в целом, ее литосферы, гидросферы и атмосферы. К Г. относятся: учение о силе тяжести (гравиметрия); учение о земном магнетизме и аэрономия; метеорология; океанология; гидрология суши; гляциология; физика Земли (т. е. твердой ее оболочки), включая сейсмологию и вулканологию.

2. Физика Земли в узком смысле слова: учение о физических свойствах твердой оболочки Земли — литосферы. Прикладная геофизика с этой точки зрения есть учение о геофизических методах разведки полезных ископаемых.

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ. Научное учреждение для проведения геофизических наблюдений и исследований.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ДЕНЬ, аэрологический день. Заранее назначаемый по международному соглашению день учащенного или более детального наблюдения атмосферы в больших областях Земли.

ГЕОХРОНОЛОГИЯ. Последовательность (относительная геохронология) или продолжительность (абсолютная геохронология) процессов образования горных пород, слагающих земную кору, и тем самым геологических эр, периодов и эпох.

Возраст земной коры определяется в 3000–3.500 млн. лет. Это время подразделяют на 5 геологических эр: архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. Архейская эра (до появления жизни на Земле) имела продолжительность более 900 млн. лет. В протерозойской эре (эра начала жизни), продолжительностью около 600 млн. лет, были широко распространены водоросли и возникла первая примитивная фауна в море (радиолярии, губки, членистоногие); в палеозойской эре (древней эре жизни) — около 325 млн. лет — развилась разнообразная морская фауна, появились крупные земноводные, пресмыкающиеся, насекомые, флора плауновых, папоротникообразных и голосеменных; в мезозойской эре (средней эре жизни) — около 115 млн. лет — развились наземные, в том числе гигантские, формы пресмыкающихся, достигла расцвета флора голосеменных и появились покрытосеменные; в кайнозойской эре (новой эре жизни) — около 70 млн. лет вплоть до современной эпохи — развилась фауна млекопитающих и флора покрытосеменных.

В геологических эрах различают периоды: в палеозойской — кембрийский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский; в мезозойской — триасовые, юрский, меловой; в кайнозойской — третичный и четвертичный (последний миллион лет). В четвертичном периоде появился человек. Периоды разделяются на эпохи.

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ. Система координат с началом в центре Земли, в отличие от координат с началом на земной поверхности.

ГЕОЦИКЛОСТРОФИЧЕСКИЙ ВЕТЕР. См. градиентный ветер.

ГЕРЦ (Гц). Единица частоты в Международной системе единиц (СИ). Герц — частота периодического процесса, при которой за время 1 с происходит один цикл этого процесса. 1 Гц = 1 цикл*с–1.

ГЕТЕРОГЕННАЯ ЖИДКОСТЬ. Жидкость, в которой плотность меняется от точки к точке. Атмосфера является такой жидкостью, в особенности в вертикальном направлении.

ГЕТЕРОГЕННАЯ КОНДЕНСАЦИЯ. Конденсация на ядрах конденсации. Ср. гомогенная конденсация.

ГЕТЕРОСФЕРА. Атмосферные слои выше 90–100 км, где состав атмосферного воздуха значительно меняется с высотой вследствие фотодиссоциации газовых молекул и вследствие приближения к условиям диффузного равновесия. Ниже находится гомосфера.

ГИГАНТСКИЕ ЯДРА. Ядра конденсации радиусом более 1 мкм, как правило, солевые.

ГИГРИСТОР. Резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от изменений влажности. Применяется в некоторых типах самопишущих гигрометров и радиозондах.

ГИГРОГРАММА. Лента гигрографа с записью колебаний относительной влажности.

ГИГРОГРАФ. Самописец для регистрации колебаний относительной влажности воздуха. Наиболее распространены Г., построенные по принципу волосного гигрометра.

ГИГРОМЕТР. Прибор для измерения влажности воздуха. В зависимости от метода, положенного в основу прибора, существуют следующие типы Г.: весовой, или абсолютный, волосной, пленочный, диффузионный, конденсационный, электролитический, спектральный; психрометр.

ГИГРОМЕТР С ПОСТОЯННЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ. Волосной гигрометр, на рамку которого с тыловой стороны укрепляют кожух с материей, поддерживаемой в увлажненном состоянии. Постоянное увлажнение, создаваемое таким путем для волоса, предохраняет его от пересыхания и сохраняет его гигроскопические свойства более или менее постоянными.

ГИГРОМЕТР ТОЧКИ ИНЕЯ, сублимационный гигрометр, конденсационный гигрометр. Гигрометр, основанный на наблюдении точки росы (инея) путем определения температуры искусственно охлаждаемой поверхности в момент, когда на ней впервые появляется роса (иней).

ГИГРОМЕТРИЧЕСКАЯ НОМОГРАММА. Номограмма для определения характеристик влагосодержания воздуха по температуре и упругости водяного пара.

ГИГРОМЕТРИЧЕСКАЯ РАЗНОСТЬ. См. дефицит точки росы.

ГИГРОМЕТРИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ. Наблюдения над температурой воды у поверхности (0,1 м), над температурой и влажностью воздуха и ветром на высоте 2 м над поверхностью воды, выполняемые одновременно в трех-четырех точках, расположенных по профилю от береговой зоны водоема до открытой его части или противоположного берега. По программе озерных постов Гидрометслужбы Г. с. производятся 8–

1.0 раз в летнее полугодие при устойчивом ветре со скоростью от 2 до 6 м*с–1, дующем по направлению разреза с берега в глубь водоема.

ГИГРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ, психрометрические таблицы. Таблицы, подготовленные по психрометрической формуле и используемые для получения величины давления пара, относительной влажности и точки росы по величинам температуры сухого и смоченного термометров.

ГИГРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВОЛОС. Специально обработанный, обезжиренный человеческий волос, применяемый в качестве приемника влажности в волосном гигрометре и волосном гигрографе.

ГИГРОМЕТРИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО. Устарелый синоним отношения смеси.

ГИГРОМЕТРИЯ. Учение о методах измерения влажности воздуха.

ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ВЛАГА, гигроскопическая вода. Влага, содержащаяся в почве в зоне аэрации в равновесии с атмосферным водяным паром.

ГИГРОСКОПИЧЕСКИЕ ЯДРА. Ядра конденсации, состоящие из гигроскопических веществ, как морская соль и продукты сгорания. Играют основную роль в процессах конденсации в атмосферных условиях. Конденсация начинается на них при относительной влажности значительно ниже 100%.

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ. Свойство различных веществ поглощать водяной пар, ускоряя его конденсацию вследствие понижения упругости насыщения над водным раствором данного вещества. Г. используется в некоторых метеорологических приборах (напр., в волосном гигрометре). Конденсация водяного пара на наиболее важных ядрах конденсации происходит также вследствие их Г.

ГИГРОСТАТ. Камера для создания и поддержания определенной относительной влажности воздуха. Применяется для поверки волосных гигрометров.

ГИГРОТЕРМОГРАММА. Лента гигротермографа, содержащая запись одновременных изменений температуры и влажности воздуха.

ГИГРОТЕРМОГРАФ. Самопишущий прибор, являющийся комбинацией термографа и гигрографа, причем температура и относительная влажность записываются на одной ленте.

ГИДРАВЛИКА. Наука, изучающая законы движения (гидродинамика) и равновесия (гидростатика) воды, широко использующая теоретические положения механики и данные эксперимента.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КРУПНОСТЬ (w). Скорость равномерного падения твердых частиц, например наносов в неподвижной воде. Частицы, обладающие удельным весом меньше единицы (кристаллы льда) имеют отрицательную гидравлическую крупность: эти частицы в неподвижной воде поднимаются.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОТОКА. Геометрические размеры и основные кинематические и динамические величины, характеризующие условия течения: ширину, глубину, площадь поперечного сечения, смоченный периметр, гидравлический радиус, уклон, расход воды, скорость течения, шероховатость русла и т. д.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИСПАРИТЕЛЬ. Почвенный испаритель с монолитом большого размера, изменение веса которого в результате испарения фиксируется при помощи гидравлической передачи.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАПОР. Сумма пьезометрического и скоростного напора.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОЧВЕННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ. См. испарители гидравлические.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЫЖОК. Резкое увеличение глубины потока, сопровождающееся образованием вальца и подъемом уровня в направлении течения; внешне напоминает остановившуюся волну. С помощь. Г. п. осуществляется переход потока из бурного состояния в спокойное. В Г. п. происходит значительная потеря энергии. Глубины потока до прыжка и после прыжка называются взаимными (сопряженными) глубинами.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАДИУС (p). Частное от деления площади поперечного сечения потока на смоченный периметр русла. Эта последняя величина в реках мало отличается от ширины, поэтому гидравлический радиус речного потока в условиях отсутствия ледостава практически равен его средней глубине.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР. Физическое явление, проявляющееся в форме резкого повышения давления в жидкости при внезапном изменении скорости ее течения. Явление Г. у. наблюдается при непосредственном ударе жидкости о твердую стенку, при внезапном расширении площади живого сечения потока, при быстром закрытии и открытии крана в трубопроводах.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УКЛОН (i). Уменьшение полной удельной энергии на единицу длины, происходящее вследствие затраты энергии на преодоление гидравлических сопротивлений. Для установившегося равномерного движения со скоростью v = const Г. у. равен пьезометрическому уклону.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Сопротивление, возникающее в движущейся жидкости и обусловленное ее вязкостью (молекулярной — в ламинарном потоке и турбулентной, виртуальной — в турбулентном потоке) и изменением формы сечения по длине потока. Последние обычно относятся к классу местных сопротивлений, тогда как первые выражают линейное сопротивление (сопротивление, распределенное по длине потока). Г. с. в турбулентном потоке в большой степени зависит от шероховатости русла. Сопротивление при ламинарном течении пропорционально первой степени скорости, а при турбулентном — квадрату скорости (квадратичный закон сопротивления).

ГИДРАТОФИТЫ. Растения, полностью или большей частью погруженные в воду, например, элодея, рдест, кувшинка и др.

ГИДРОАКУСТИКА. Раздел акустики, в котором изучаются вопросы излучения, распространения и приема звуковых волн в водной среде.

Принципы Г. лежат в основе разработки различных гидроакустических средств, с помощью которых осуществляется поиск, обнаружение и нахождение объектов в водной среде.

ГИДРОБИОЛОГИЯ. Наука, изучающая жизнь в водотоках, водоемах, морях и океанах во всех её проявлениях.

ГИДРОБИОНТЫ. Все живые организмы — животные, растения и бактерии, развивающиеся и существующие в водной массе и донных отложениях водоемов и водотоков.

По условиям приспособления к местам их обитания Г. делят на обитателей дна (бентали) и обитателей толщи воды (пелагиали); первые называются донными, или бентическими организмами, вторые — пелагическими.

Донные обитатели образуют особый класс водных биоценозов — бентос, обитатели водной толщи — планктон. Часто всю совокупность обитателей водной толщи делят на собственно планктон — организмы, не обладающие способностью активного передвижения и перемещающиеся течениями воды, и нектон — организмы, обладающие способностью активного передвижения в массе воды.

Син. водные организмы.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. Карта, на которой показано распространение различных типов подземных вод в горных породах, химическая характеристика вод, глубина залегания и другие их свойства.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА. Комплекс полевых работ, осуществляемых в пределах изучаемой, обычно достаточно значительной по площади территории и заключающихся в определении типов подземных вод, глубины их залегания, мощности и расположения водоносных горизонтов, качества воды и общих ресурсов в тесной связи с геологическим строением и гидрометеорологическими условиями, определяющими особенности режима подземных вод изучаемого района. В результате Г. с. составляются гидрогеологические карты, сопровождаемые гидрогеологическим описанием района, позволяющим судить об условиях залегания и питания подземных вод, их ресурсах и качестве.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. Наука, изучающая происхождение, распространение, режим, динамику, ресурсы и физико-химические свойства подземных вод, и их связи с поверхностными водами и разрабатывающая практические приемы их поиска и добычи для целей водоснабжения, орошения, курортно-санаторного дела и получения из вод полезных химических элементов. Выводы Г. также используются при разработке мероприятий с целью борьбы с вредным воздействием подземных вод на хозяйственную деятельность. Разделы Г., в которых рассматриваются вопросы ресурсов и режима подземных вод, непосредственно примыкают к гидрологии.

ГИДРОГРАДУС. Сотая часть (градус) полной амплитуды колебаний уровней или расходов воды.

ГИДРОГРАФ. График изменения во времени расходов воды за год или часть года (сезон, половодье или паводок).

ГИДРОГРАФ ВОДООБРАЗОВАНИЯ. См. водообразование.

ГИДРОГРАФ ОБОБЩЕННЫЙ. См. обобщенный гидрограф.

ГИДРОГРАФ ПОЛОВОДЬЯ (ПАВОДКА). График, характеризующий изменение расходов воды за период половодья или паводка. Основными характеристиками Г. п. являются: величина максимального (Q) и среднего (Q)

максср

расходов воды, общая продолжительность (Т), продолжительность периодов подъема (tп) и спада (tсп), объем стока за весь период половодья или паводка (W), а также за время подъема (Wп) и спада (Wсп), коэффициент асимметричности Г. п.

![]() ,

,

![]()

![]()

![]()

![]()

,

, коэффициент полноты Г. п. для ветви подъема

![]()

![]()

,

![]()

для ветви спада

![]()

![]() , для всего

, для всего

![]()

![]()

Г. п.

![]() , коэффициент формы

, коэффициент формы

![]()

![]()

![]()

Г. п.

![]() или

или

![]()

![]()

![]()

![]()

.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ГИДРОГРАФ ПРОЦЕНТНЫЙ. См. процентный гидрограф.

ГИДРОГРАФИТЫ. Водные растения. Г. в узком смысле слова, в отличие от гидратофитов, называют водные растения, меньшей своей частью погруженные в воду (стрелолист, частуха, тростник и др.).

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗВИЛИСТОСТЬ. Извилистость очертаний речного русла в плане, возникающая в ходе меандрирования.

См. орографическая извилистость русла.

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ КРИВАЯ. Графическая зависимость, характеризующая изменение величины среднего многолетнего стока с изменением высоты водосбора.

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ. Совокупность рек и других постоянно и временно действующих водотоков, а также озер на какой-либо территории.

ГИДРОГРАФИЯ. 1. Морская (от греч. hydor — вода и grapho — пишу). Раздел океанологии, связанный со съемкой, нанесением на карту и описанием водных объектов Мирового океана и суши, их формы, размеров, характера берегов, глубин, рельефа и грунтов дна. Совместно с океанографией, геологией и морской геофизикой разрабатывает методы и средства всестороннего изучения водных объектов для их использования в интересах обеспечения мореплавания, водного промысла и добычи минеральных ресурсов.

2. Раздел гидрологии суши, задачей которого является изучение и описание конкретных водных объектов с качественной и количественной характеристикой их положения, размера, режима и местных условий, а также выявления закономерностей географического распространения вод на земном шаре и особенностей их морфологии, режима и хозяйственного значения в отдельных естественно-исторических районах и ландшафтных зонах.

ГИДРОДИНАМИКА. Учение о движении жидкостей и о механических взаимодействиях между жидкостью и соприкасающимися с ней телами при их относительном движении. Раздел гидромеханики. Под жидкостью имеются в виду не только капельные жидкости, но и газы. Г. является основой для динамической метеорологии. См. гидростатика, физическая гидродинамика.

ГИДРОДИНАМИКА СМЕСИ ГАЗОВ. Гидродинамическое описание поведения смеси газов, составляющих атмосферный воздух и включающих заряженные частицы, испытывающих помимо всего воздействие магнитного поля Земли и электрических полей.

Описание такой системы позволяет гидродинамике смеси газов объединение с системой электродинамических уравнений Максвелла.

Указанная система чаще всего используется для верхних слоев атмосферы в отличие от гидродинамической системы уравнений для нижней и средней атмосферы.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, динамическая неустойчивость. Неустойчивость, возникающая при смещении частиц или чаще при движении волновых возмущений в атмосфере.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, динамическая устойчивость. Свойство установившегося состояния атмосферы или волнового возмущения в атмосфере, не характеризующихся динамической неустойчивостью.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА. См. численный прогноз.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ НАПОР. Полная удельная энергия потока, выраженная в форме напора относительно некоторой условной горизонтальной плоскости. Г. н. есть сумма двух напоров:

1) пьезометрического

![]() , где

, где

z — высота некоторой точки потока над условным горизонтом; p — избыточное гидростатическое давление в этой точке; ?— удельный вес жидкости;

2) скоростного ![]()

![]() ,где v — скорость течения жидкости; g — ускорение свободного падения. Применительно к условиям фильтрационного движения подземных вод величина

,где v — скорость течения жидкости; g — ускорение свободного падения. Применительно к условиям фильтрационного движения подземных вод величина ![]()

![]() , весьма мала, ею обычно пренебрегают и потому двучлен

, весьма мала, ею обычно пренебрегают и потому двучлен

![]() называют пьезометрическим напором, а отношение

называют пьезометрическим напором, а отношение

![]() — пьезометрической высотой.

— пьезометрической высотой.

ГИДРОИЗОБАТЫ. Линии, соединяющие на плане (карте) точки зеркала подземных вод, расположенные на одинаковой глубине от земной поверхности.

См. изолинии, изоплеты.

ГИДРОИЗОГИПСЫ. Линии, соединяющие на плане (карте) точки зеркала подземных вод с одинаковым высотным положением относительно условной нулевой плоскости. Г. позволяют определить направление движения подземного потока, которое происходит в сторону наибольшего уклона зеркала подземных вод, т. е. по нормалям (перпендикулярам) к Г.

См. изолинии, изоплеты.

ГИДРОИЗОПЛЕТЫ. Линии на вертикальном разрезе, соединяющие точки: а) одинаковой влажности почвы на различных глубинах в разное время; б) одинаковых уровней воды в разных колодцах в разное время.

См. изолинии и изоплеты.

ГИДРОИЗОПЬЕЗЫ. Линии, соединяющие на плане (карте) точки равных пьезометрических уровней, т. е. одинаковых напоров напорных (артезианских) вод.

См. изолинии, изоплеты.

ГИДРОИЗОТЕРМЫ. Линии на чертеже или карте, соединяющие точки с одинаковой температурой воды в рассматриваемом слое.

См. изолинии, изоплеты.

ГИДРОКАРБОНАТНЫЕ ВОДЫ — воды, в химическом составе которых преобладающими являются гидрокарбонатные ионы (HCO3–). Г. в. характерны для большинства рек. Это объясняется тем, что речные воды соприкасаются преимущественно с относительно хорошо промытыми верхними слоями почвогрунтов и потому бедными легкорастворимыми хлоридами (Cl?) и сульфатами (SO42–). Ионный состав таких вод генетически связан с очень распространенными и малорастворимыми известняками.

ГИДРОКАРБОНАТЫ. Кислые соли угольной кислоты (Н2СО3); Г. сравнительно хорошо растворяются в воде, образуя отрицательно заряженные гидрокарбонатные ионы (HCO3–) и положительно заряженные ионы металлов.

ГИДРОКСИЛ (ОН). Химическое соединение водорода и кислорода, весьма неустойчивое. Наличие Г. в атмосфере на высотах порядка 70–8.0 км подтверждается характерными спектральными линиями в инфракрасной части спектров свечения ночного неба и полярных сияний. Наличие Г. дает возможность образования молекул водяного пара на указанных высотах, следствием чего, возможно, является образование серебристых облаков. Общее число молекул Г. в вертикальном столбе воздуха сечением 1 см2 оценивается в 1011–1012.

ГИДРОЛАККОЛИТЫ. Бугры вспучивания, появляющиеся в зоне многолетнемерзлых пород (вечной мерзлоты) вследствие замерзания воды, образующей ледяное ядро — Г.

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕСНА. В озероведении — часть годового цикла, в пределах которой осуществляется перестройка термического режима водоемов от условий зимнего периода к режиму, свойственному периоду гидрологического лета. Различают фазу нагревания в условиях обратной температурной стратификации и фазу весенней гомотермии. В условиях водоемов, расположенных в средних широтах России, Г. в. начинается в апреле еще при наличии ледяного покрова; заканчивается в мае (для мелких водоемов) и продолжается до начала июля (для глубоких озер).

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ. В озероведении — часть годового цикла, в пределах которой термический режим водоемов характеризуется процессом охлаждения водной массы водоемов до момента начала формирования обратной стратификации. Различают фазу выравнивания температуры по глубине, сопровождающуюся разрушением слоя температурного скачка, и фазу гомотермии.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. Совокупность гидрологических характеристик. водоема и некоторых метеорологических характеристик в пределах данной акватории. Г. р. характеризуется уровнем и расходом воды, ледовыми явлениями, количеством и составом переносимого твердого материала, составом и концентрацией растворенных веществ, изменением русла реки, температурным режимом воды, ветровым волнением.

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ. Совокупность гидрологических станций и постов, размещенных с соблюдением определенных научных принципов в пределах какой-либо территории (речного бассейна, административного района, республики) с целью изучения гидрологического режима для повседневной планомерной информации о текущем состоянии его.

Г. с. как составная часть входит в общую гидрометеорологическую сеть страны, находящуюся в ведении Росгидромета.

Кроме указанной выше общегосударственной сети, имеются гидрологические посты и станции узкоспециального назначения и ведомственного подчинения. Наиболее многочисленная сеть такого рода действует на оросительных системах для учета и выдела воды. Эту сеть называют эксплуатационной гидрологической.

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. 1) Производственный орган, задачей которого являются наблюдения и изучение гидрологического режима вод на территории ее деятельности. Г. с. делятся на два разряда. Г. с. i разряда организует и проводит гидрологические наблюдения и другие, связанные с ними работы, обрабатывает и обобщает материалы по гидрологическому режиму водных объектов; осуществляет организационное и техническое руководство работой прикрепленных гидрологических станций ii разряда и постов; обслуживает народное хозяйство материалами и сведениями по гидрологическому режиму водных объектов изучаемой территории. Г. с. ii разряда создаются там, где организация станций i разряда нецелесообразна, а постоянное присутствие технического персонала на гидрометрическом створе станции необходимо. Г. с. ii разряда часто называют гидрометрической станцией.

2) Г. с. иногда называют место с известными координатами, в котором сделаны гидрологические наблюдения в водоеме (озеро, водохранилище).

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Наблюдения над элементами гидрологического режима. Понятие Г. н. применяется для характеристики как собственно наблюдений, выполняемых без каких-либо измерений — чисто визуально, так и для обозначения действий, связанных с производством количественных оценок (измерений) характеристик гидрологических явлений и процессов.

Посты и станции ведут Г. н., руководствуясь официальным пособием (наставлением, руководством, методическими указаниями).

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИИ. Комплекс работ по сбору, обработке, публикации и передаче заинтересованным организациям сведений о текущем и ожидаемом состоянии водных объектов. Осуществляется органами Росгидромета на основании сведений, получаемых с наблюдательской гидрологической сети.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ. Один из основных разделов прикладной гидрологии. В задачу Г. п. как научной дисциплины входит разработка методов предвычисления, позволяющих заранее определять развитие процессов и явлений, происходящих в реках, озерах и других водных объектах, на основе данных гидрометеорологических наблюдений. Гидрологический прогноз заключается в предвычислении с различной заблаговременностью и степенью точности того или иного элемента режима или явления, основанном на знании закономерностей развития гидрометеорологических процессов, определяющих это явление в конкретных условиях данной реки, озера или водохранилища.

Г. п. делятся на ряд групп или видов в зависимости от заблаговременности предсказываемых элементов, целевого назначения и других признаков. По признаку заблаговременности различают краткосрочные прогнозы, выпускаемые с заблаговременностью до 15 суток, и долгосрочные — с заблаговременностью от одного до нескольких месяцев и более. По характеру предсказываемых элементов режима Г. п. делят на водные и ледовые. К водным прогнозам относятся прогнозы объема сезонного и паводочного стока, максимальных расходов и уровня половодья или паводков, средних расходов воды за различные календарные периоды, времени наступления максимума половодья и другие. К ледовым прогнозам относятся прогнозы сроков вскрытия и замерзания рек, озер и водохранилищ, толщины льда и ряд других. По целевому назначению различают прогнозы для гидроэнергетики (приток воды в водохранилища гидроэлектростанций), для водного транспорта (прогнозы уровня воды по судоходным рекам), для орошения (прогнозы стока рек за период вегетации).

См. методы гидрологических прогнозов.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Входят в категорию опасных природных явлений. К ним относятся: наводнения, маловодие, прекращение стока воды, заторы, зажоры, размывы, подтопления.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ. Раздел инженерной гидрологии. В задачу, которого входит разработка методов, позволяющих получить различные характеристики гидрологического режима. Результаты представляются в виде средних и вероятностных величин различной.

В задачи Г. р.входят:

1) расчеты стока воды, в том числе нормы годового стока, максимальных расходов половодий и паводков, внутригодового распределения стока, минимальных расходов воды, гидрографов половодий и паводков;

2) расчеты гидрометеорологических характеристик водных объектов, в том числе испарения с поверхности воды и суши, атмосферных осадков;

3) расчеты водного баланса отдельных водных объектов;

4) расчеты водных ресурсов речных бассейнов административных районов и др. территорий.

5) расчеты стока наносов, переформирования берегов и заиления водохранилищ;

6) расчеты динамики водных масс, в том числе элементов ветрового волнения, сгонно-нагонных денивеляций, течений;

7) расчеты характеристик термического режима, в том числе сроков замерзания и вскрытия водоемов, толщины льда, снеготаяния, температуры воды водоемов;

8) расчеты гидрохимических характеристик, в частности минерализации воды водоемов.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Количественные оценки элементов гидрологического режима и морфологических особенностей речных бассейнов (характерные расходы и уровни воды, скорости течения, данные об уклонах, лесистости, заболоченности водосборов; сведения о речных наносах, химическом составе вод, ледовых явлениях и т. д.).

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Исследование закономерностей формирования и развития гидрологических процессов и явлений на основе учета гидрометеорологических факторов, рельефа местности, геологических условий, закономерностей стекания воды в пределах рассматриваемого водосбора и других природных условий, определяющих интенсивность развития и содержание рассматриваемых элементов гидрологического режима.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД. В отличие от обычного календарного, в климатических условиях России имеет начало в осенние месяцы (1 октября или 1 ноября), когда переходящие из года в год запасы влаги в речных бассейнах малы. Применяется в целях получения лучшего соответствия между стоком и осадками, так как при календарном счете времени (лет) сток и осадки не соответствуют друг другу. Осадки, выпадающие в конце календарного года, стекают не в данном году, а весной следующего. Стандартная обработка и публикация материалов в нашей стране ведется по календарным годам.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК. Официальное издание управлений гидрометеослужбы, содержащее сведения о режиме рек и некоторые данные о режиме водохранилищ и озер (уровень, температура воды у берегов, ледяной покров и химический состав воды). Г. е. издаются с 1936 г.; за более ранние годы (1872–1.935 гг.) результаты гидрологических наблюдений опубликованы в «Сведениях об уровнях воды» (26 томов, 41 книга) и «Материалах по режиму рек СССР» (7 томов, 20 книг). Г. е. является продолжением этих изданий. Г. е. содержит сведения об уровне и стоке воды, стоке и крупности наносов, температуре воды и толщине льда, химических анализах воды, а также справочные сведения о тех постах и станциях, результаты наблюдений которых опубликованы в Г. е. Данные специализированных станций (устьевых, стоковых, озерных и болотных) публиковались в «Материалах наблюдений на озерах и водохранилищах», а с 1978 г. в «Государственном водном кадастре»

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ. Место, выбранное с соблюдением известных правил и оборудованное для систематических гидрологических наблюдений и информации по определенной программе и методике. Наблюдатель поста гидрометслужбы руководствуется официальным пособием (наставлением) и подчинен гидрологической станции или непосредственно управлению гидрометслужбы.

Различают посты речные, на водохранилищах, озерные, болотные и некоторые другие. Речной гидрологический пост, на котором ведется учет стока воды, иногда называют расходным постом, а пост только с наблюдениями высоты уровня воды — уровенным постом.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Последовательное развитие во времени и пространстве гидрологических явлений, определяющих режим водных объектов.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ. Ряд точно определенных мест (вертикалей) по заданному направлению (азимуту, створу), в которых были сделаны гидрологические наблюдения одновременно или последовательно во времени. По официальному наставлению Гидрометслужбы озерным станциям предлагается вести следующие наблюдения по разрезу в озере или водохранилище: определение цвета, прозрачности, температуры и химического состава воды, течения, толщины и строения льда, высоты и плотности снежного покрова.

Вертикали Г. р. размещаются таким образом, чтобы первая вертикаль была расположена в середине литоральной зоны, вторая — в средней части береговой отмели — сублиторальная зона, третья и четвертная — в области наибольших глубин — профундальная зона, а пятая и шестая — соответственно в середине сублиторальной и литоральной областей, примыкающих к противоположному берегу.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. Закономерные изменения состояния водного объекта во времени, обусловленные физико-географическими свойствами бассейна и в первую очередь его климатическими условиями. Естественный Г. р. нередко существенно видоизменяется под воздействием гидротехнических мероприятий. Г. р. проявляется в виде многолетних, сезонных и суточных колебаний: 1) уровня воды (режим уровня); 2) расходов воды (режим стока); 3) ледовых явлений (ледовый режим); 4) температурного режима воды, 5) количества и состава переносимого потоком твердого материала (режим наносов); 6) состава и концентрации растворенных веществ (гидрохимический режим); 7) изменений русла реки (режим руслового процесса). Можно говорить также и о режиме волнения, режиме скоростей потока, режиме течений, режиме перекатов (как основной части режима руслового процесса) и т. п. Колебания во времени уровней и расходов воды, т. е. режим уровней и стока, обычно объединяют под общим названием водного режима. Совокупность изменений состояния водного объекта, происходящих в течение зимнего периода при наличии ледовых явлений, называется ледовым режимом.

Под гидрометеорологическим режимом понимают совокупность гидрологического режима водоема (моря, озера, водохранилища) и режима некоторых метеорологических элементов в пределах данной акватории, непосредственно влияющих на гидрологический режим (например, режим ветра). В зависимости от наличия или отсутствия гидротехнических сооружений, влияющих на Г. р., различают измененный режим и естественный, или бытовой, режим водного объекта. В зависимости от вида водного объекта различают режим рек, режим озер, режим подземных вод, режим болот.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ СЕЗОН. Часть годового цикла, в пределах которого водный или ледовый режим характеризуется общими чертами его формирования и проявления. Обычно различают сезоны: весну, лето, осень и зиму, имея при этом в виду неодновременность их наступления и различную длительность в различных климатических зонах. Иногда при гидрологических расчетах внутригодового распределения стока принимают деление года на два основных сезона: многоводный (весна — для рек с весенним половодьем) и маловодный (лимитирующий) сезон.

См. гидрологическая весна, гидрологическое лето, гидрологическая осень.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. Непрерывный процесс циркуляции и перераспределения всех видов природных води между отдельными частями гидросферы, устанавливающий определенные соотношения между ними при различных масштабах осреднения.

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ. Совокупность приемов, позволяющих получать по материалам аэрофотосъемки или спутниковых измерений с помощью систем дешифрировочных (демаскирующих) признаков гидрологические характеристики водосборов, а также рек, озер, болот и морей.

См. аэрометоды в гидрологии.

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТО. В озероведении — часть годового цикла, в пределах которой термический режим водоемов характеризуется процессом накопления запасов тепла с момента разрушения весенней гомотермии и начала формирования прямой стратификации. Различают фазу раннего лета, или фазу накопления тепла в поверхностных слоях воды, и фазу позднего лета, или фазу распространения тепла в более глубокие слои.

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ. Разделение земной поверхности страны или части ее на отдельные районы, однородные по характеру гидрологического режима поверхностных и грунтовых вод. В условиях слабой гидрологической изученности территории Г. р. осуществляется обычно на основе оценки общих физико-географических признаков климата, рельефа, почв и растительности. Непосредственно Г. р. основывается на учете особенностей водного или ледового режима рек или водного баланса различных территорий. Так, Г. р. территории нашей страны осуществлялось по однотипности внутригодового распределения стока, по источникам питания рек, по элементам водного баланса или по совокупности характеристик, определяющих режим рек в целом. Одной из стадий Г. р. является классификация рек.

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ. Форма проявления отдельных сторон гидрологического процесса, например, возникновение различных форм льда и его скопление в русле при развитии процесса ледообразования, задержание воды почвой в углублениях на поверхности земли и другие процессы формирования стока в период снеготаяния или дождевых паводков и т. д.

ГИДРОЛОГИЯ. Наука, занимающаяся изучением природных вод, явлений и процессов, протекающих в них, а также определяющих распространение вод по земной поверхности и в толще почвогрунтов и закономерностей, по которым эти явления и процессы развиваются. Выводы Г. в отношении всесторонней оценки гидрологического режима отдельных водных объектов и территорий используются для осуществления водохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование водных ресурсов. Г. относится к комплексу наук, изучающих физические и географические свойства Земли, в частности ее гидросферы. Предметом изучения Г. являются водные объекты — океаны, моря, реки, озера и водохранилища, болота и скопления влаги в виде снежного покрова, ледников, почвенных и подземных вод.

В связи со специфическими особенностями объектов и методов их изучения Г. разделяется на три самостоятельные дисциплины:

1) океанологию (Г. моря), или океанографию;

2) Г. суши или собственно Г. (точнее Г. поверхностных вод суши);

3) гидрогеологию (Г. подземных вод). Гидрогеология в состав Г. входит теми ее разделами, которые изучают закономерности режима подземных вод; те разделы гидрогеологии, в которых разрабатываются способы поиска и добычи вод, в значительной мере относятся к области геологических наук. По этой причине гидрогеологи часто всю эту науку относят к области геологии.

ГИДРОЛОГИЯ БОЛОТ. Раздел гидрологии суши, занимающийся изучением физических процессов движения влаги в болотах и процессов влагообмена между болотами и окружающей средой. К числу основных вопросов Г. б. относятся исследования водного баланса болот, и в частности процессов формирования стока на болотных массивах, фильтрационного движения болотных вод, испарения и водно-теплового режима, а также закономерностей формирования болотной гидрографической сети.

См. болотоведение.

ГИДРОЛОГИЯ ОЗЕР. Раздел гидрологии суши, изучающий гидрологический режим озер и водохранилищ. К числу основных вопросов Г. о. относятся исследования водного баланса озер и водохранилищ, их термического и ледового режима, процессов формирования берегов и заиления водохранилищ, течений, сгонно-нагонных явлений.

ГИДРОЛОГИЯ ПОЧВ. Термин, употребляемый в почвоведении для выделения того раздела, в котором рассматриваются водные свойства почв, виды и закономерности перемещения почвенной влаги, водный режим почв.

ГИДРОЛОГИЯ РЕК. Раздел гидрологии суши, изучающий гидрологический режим рек. Основными разделами Г. р. являются гидрография рек, учение о стоке, учение о русловых процессах.

Син. потамология; в последнее время этот термин употребляется мало.

ГИДРОЛОГИЯ СУШИ. Раздел гидрологии, занимающийся изучением вод суши. Г. с. обычно разделяют на: гидрологию рек, гидрологию озер, гидрологию болот. Гидрология ледников, в большей мере является областью физической географии и называется гляциологией.

ГИДРОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПОДЗЕМНОГО ПИТАНИЯ РЕК. Определение той части речного стока, которая формируется за счет поступления подземных вод в речное русло выше рассматриваемого замыкающего створа; основан на генетическом расчленении гидрографа общего стока реки с использованием как гидрологических критериев такого расчленения, так и гидрогеологических материалов, характеризующих режим и интенсивность поступления воды из водоносных горизонтов в реку, а также метод гидрометрической съемки, связанный с проведением измерений расходов воды в меженный период.

ГИДРОЛЬ. См. вода.