ДАВЛЕНИЕ. Модуль силы давления, действующий в жидкостях и газах на единицу площади по нормали к ней. В покоящихся жидкостях и газах Д. является лишь функцией координат, поскольку модуль силы давления не зависит от ориентировки площадки. Размерность Д.: [ML–1T–2].

В метеорологии под термином Д., как правило, подразумевается атмосферное давление (см.). Давление водяного пара чаще называют упругостью (водяного) пара.

ДАВЛЕНИЕ ВЕТРА, ветровая нагрузка. Суммарное давление, производимое ветром на поверхность или предмет, находящиеся на его пути. Для плоской поверхности это — разность давления, оказываемого ветром на наветренную сторону и пониженного давления или всасывания на подветренной стороне.

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ. Сила, действующая на единицу поверхности некоторого объема воды, перпендикулярная к этой поверхности.

В состоянии покоя вертикальное распределение Д. в подчиняется законам гидростатики и называется гидростатическим.

На глубине z гидростатическое давление воды (p) равно сумме атмосферного давления (pa) и веса вышележашего столба жидкости p = pa + g?z, где ? — плотность воды, g — ускорение силы тяжести. В системе СИ за единицу Д. в принят паскаль (Па). В океанологии единицей является децибар (1 дбар = 104 Па), что приблизительно соответствует слою воды толщиной в 1 м.

ДАВЛЕНИЕ ВОДЯНОГО ПАРА (e*), упругость водяного пара (e*).

1. Произведение молярной доли водяного пара N и давления влажного v воздуха p: e* = Nvp = rp/(0,62197 + r), где r — отношение смеси.

2. Давление, производимое паром, в замкнутом пространстве.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА. См. атмосферное давление.

ДАВЛЕНИЕ КОНДЕНСАЦИИ. Давление, при котором во влажном воздухе, расширяющемся при подъеме по сухоадиабатическому закону, достигается насыщение и начинается конденсация водяного пара.

Син. давление на уровне конденсации.

ДАВЛЕНИЕ ЛЬДА. Силовое воздействие, оказываемое ледяным покровом на соприкасающиеся с ним берега, гидротехнические сооружения, суда и пр. Различают динамическое давление льда, возникающее за счет энергии движения ледяных масс, и статическое, возникающее за счет теплового расширения или сжатия льда. Величина статического давления в условиях южных рек составляет 10–30 т/пог. м, в условиях северных рек 40–60 т/пог. м. Величина динамического давления зависит от массы и скорости движения льдин.

ДАВЛЕНИЕ НА УРОВНЕ КОНДЕНСАЦИИ. См. давление конденсации.

ДАВЛЕНИЕ НА УРОВНЕ МОРЯ. Атмосферное давление на среднем уровне моря. Это либо давление, непосредственно измеренное на уровне моря, либо давление, измеренное на уровне местности и приведенное к уровню моря. См. приведение давления к уровню моря.

ДАВЛЕНИЕ НА УРОВНЕ СТАНЦИИ. Давление, полученное по показаниям барометра на данной станции, с внесением поправок, а в случае надобности после приведения значения к высоте станции.

ДАВЛЕНИЕ ПАРА. См. упругость (водяного) пара.

ДАВЛЕНИЕ ПЛАВЛЕНИЯ. Для воды — давление, при котором происходит переход воды из твердого состояния в жидкое при данной температуре.

Изменению температуры плавления от 0 до 1° соответствует возрастание Д. п. на 137*105 Па, т. е. около 135 атм.

ДАВЛЕНИЕ СВЕТА (РАДИАЦИИ). Давление, оказываемое электромагнитной радиацией на предметы, на которые она падает.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ МУССОНЫ. Муссоны на восточной окраине Азии, включая Российское Приморье, приморские районы Китая, Кореи, Японии. В северной части района это — хорошо выраженные внетропические муссоны, в южной — тропические муссоны. Общие условия их возникновения: летом преобладание депрессий над Азией и сильно сдвинутый на север гавайский субтропический антициклон; зимой преимущественно антициклонический режим над восточной Азией и циклоническая деятельность над океаном в районе Камчатки и Японии. Преобладающее направление летнего муссона — южное и юго-восточное, зимнего — северо-западное и северное.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. (ГУ «ДВНИГМИ»). (г. Владивосток). Основан в 1950 г. Основными задачами являются исследования гидрометеорологических процессов на Дальнем Востоке, акваториях Дальневосточных морей и Тихого океана, стихийных гидрометеорологических явлений и состояния загрязнения окружающей среды в указанных районах. ГУ ДВНИГМИ занимается усовершенствованием гидрометеорологических прогнозов, проведением экспедиционных изысканий и созданием региональных банков гидрометеорологических данных.

ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ. Расстояние, на котором днем исчезают последние признаки наблюдаемого объекта (становятся неразличимыми его очертания) и, следовательно, нет больше возможности определить место на фоне, а ночью становится неразличимым нефокусированный источник света определенной интенсивности. При этом предполагается, что геометрически объект (репер видимости) всегда доступен наблюдению, т. е. что его размеры, рельеф местности, искусственные преграды и шарообразность Земли не ограничивают возможности наблюдений. Иначе говоря, Д. в. — это то расстояние, на котором видимый контраст между объектом и фоном становится равным пороговому контрасту человеческого глаза. Д. в. зависит от контраста между предметом и фоном, от ослабления света вследствие поглощения и рассеяния в слое воздуха между глазом и предметом, от контрастной чувствительности глаза. Косвенными признаками последней могут служить такие оптические свойства атмосферы, как интенсивность рассеянного света, степень его поляризации, синева неба, окраска отдаленных предметов, интенсивность солнечного ореола. Д. в. при тумане может убывать почти до нуля; очень мала она при сильной мгле и сильных осадках, а также в облаках. В мало запыленном и достаточно сухом воздухе Д. в. в горизонтальном направлении может достигать многих десятков километров, в особенно прозрачном арктическом воздухе — сотен километров.

Об определении Д. в. в практике метеорологических наблюдений см. метеорологическая дальность видимости, иллюстративная дальность видимости.

Син. оптическая видимость.

ДАЛЬНОСТЬ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ (метеорологическая). Расстояние, на котором контраст определенного объекта с его фоном как раз равен порогу чувствительности глаза наблюдателя. Дальность видимости в море — максимальное расстояние, на котором можно увидеть предмет в море.

ДАЛЬНЯЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАДИАЦИЯ. Инфракрасная радиация, заключающаяся в интервале длин волн более 4 мкм.

ДАЛЬТОНА ЗАКОН. 1. Связь между скоростью испарения и дефицитом влажности:

W = A(Es – e),

где E — упругость насыщающего во дяного пара при температуре испаряющей поверхности, е — упругость пара над испаряющей поверхностью, А — коэффициент пропорциональности. Иногда в формулу вводится еще обратная зависимость W от атмосферного давления р, и она принимает вид формулы Августа

![]()

.

В Д. з. не учитывается зависимость W от скорости ветра и создаваемой ею турбулентности; испарение предполагается диффузным.

2. В смеси идеальных газов при постоянной температуре давление равно сумме парциальных давлений отдельных составных частей смеси, т. е. давлений, которые имел бы каждый из данных газов, если бы он один занимал весь объем газовой смеси. Этому закону с достаточным приближением подчиняются и реальные газы.

См. диффузионное равновесие.

ДАМБА. Гидротехническое сооружение для защиты низменностей от затопления (напорные дамбы), для ограждения подходных каналов порта с целью улучшения условий судоходства и для защиты акваторий портов и аванпортов от воздействия волн, льда и наносов (безнапорные Д. — молы и волноломы).

В Нидерландах с помощью защитных плотин и Д. отвоевано у моря около 40% территории.

В районе Финского залива для защиты Санкт-Петербурга от наводнений возводится дамба. Ее трасса проходит от ст. Горская на северном берегу залива через о-в Котлин и далее к станции Бронки на южном берегу. Общая длина Д. 25380 м, высота 8 м над уровнем моря.

В состав защитного комплекса входит 2 судопропускных сооружения шириной 200 м для крупных морских судов и 110 м — для мелких.

Для обеспечения проточности в Д. имеются 6 водопропускных сооружений шириной по 280–330 м. По Д. пройдет скоростная 6-полосная автомагистраль.

ДАННЫЕ. Сведения, полученные из опыта (в метеорологии — путем наблюдения) имеющиеся в распоряжении исследователя или оперативного работника в качестве исходного материала. Говорят о Д. наблюдений, об аэрологических Д., о приземных Д. и т. д.

Реже применяют термин к результатам теоретических расчетов, если таковые служат исходным материалом для дальнейших исследований или оценок.

ДАННЫЕ О ЗАМОРОЗКАХ. Метеорологическая информация о возникновении температур ниже точки замерзания воды.

ДАННЫЕ О ПРИЗЕМНОМ ВЕТРЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ СО СПУТНИКА SEASAT. Оценка приземного ветра, полученная по данным радиолокационного рефлектрометра и сканирующего многочастотного микроволнового радиометра на борту спутника SEASAT.

ДАТИРОВАНИЕ ПО ИЗОТОПУ УГЛЕРОДА 14C, радиоуглеродное датирование. Определение возраста биологических остатков по удельной радиоактивности в них изотопа углерода 14С, который распадается постепенно с полупериодом в 5600 лет.

ДАТЫ УСТОЙЧИВОГО ПЕРЕХОДА ТЕМПЕРАТУРЫ. Даты перехода температуры в течение года через заданные пределы. Например, для определения вегетационного периода берется переход температуры через +10°С, для отопительного периода через 8; для характеристики биоклимата человека выбирается длительность периода с переходом +18, +22, +30. Для зимнего периода существенным является переход температуры через 0. Выбор предела зависит от требований необходимых для решения поставленной задачи.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ. Направление, откуда движется жидкость (воздух).

ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ПО ПОТОКУ. Направление, в котором движется жидкость (воздух).

ДВИЖЕНИЕ ОБЛАКОВ. Наблюдаемое с земли, с самолета, спутника и пр. перемещение облаков, а также движение внутри отдельных облаков.

ДВИЖЕНИЕ ЦИКЛОНА. Пространственное перемещение центра низкого давления вследствие локального перераспределения воздушной массы. Траектория центра часто изменяется под воздействием нагревания или охлаждения атмосферного столба. Это может происходить под влиянием восходящих токов воздуха на поверхности или преобразований скрытого тепла, связанных с образованием облачности и осадков. Эти процессы изменяют распределение температуры в атмосферном столбе, что приводит к изменению плотности и, в конечном результате, к изменению давления у поверхности земли.

ДВОЙНОЙ КОНИМЕТР. Счетчик пыли, построенный по типу обычного кониметра, но усложненный введением двух каналов для поступления воздуха, что дает возможность одновременного применения двух приемных стекол с различной смазкой.

ДВОЙНОЙ ПИРАНОМЕТР. См. пираномер-альбедометр.

ДВОЙНОЙ СУТОЧНЫЙ (ГОДОВОЙ) ХОД. Суточный (годовой) ход с двумя максимумами и двумя минимумами. Напр., суточный ход абсолютной влажности над сушей, годовой ход температуры воздуха вблизи экватора.

ДВОЙНЫЕ. Разновидность облаков по международной классификации облаков; международное название: duplicatus (dupl.). Взаимно налагающиеся гряды или слои облаков, расположенные на смежных уровнях, нередко частично слившиеся. Термин применяется к перистым, перисто-слоистым, высоко-кучевым, высоко-слоистым и слоисто-кучевым облакам.

ДВУНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕТР. Электрометр, в котором измеряемый потенциал подается на две платинированные кварцевые нити, изолированно укрепленные внутри корпуса прибора. Расхождение нитей под действием заряда измеряются при помощи микроскопа с окулярной шкалой.

Син. бифилярный электрометр.

ДВУОКИСЬ АЗОТА. NO2 — относится к активным соединениям азота с кислородом. Время жизни в атмосфере мало, а концентрация определяется как фотохимическими, так и динамическими процессами. Существует целая группа реакций образования и разрушения Д. а в атмосфере, в том числе и с участием озона.

Общее содержание NO2 увеличивается с широтой, и летом в высоких широтах NO2 в три раза больше, чем на экваторе. Зимой NO2 в высоких широтах резко уменьшается. Максимальное содержание NO2 отмечается на высотах 35–40 км.

ДВУОКИСЬ СЕРЫ. SO2. Бесцветный газ с неприятным запахом, содержащийся в небольших количествах в атмосфере, в результате промышленного сжигания топлива и вулканических извержений. Хорошо соединяется с водой, образуя серную кислоту.

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА. СО2 — является вторым после водяного пара парниковым газом в атмосфере. Обеспечивает около 7,2°С вклада в общий парниковый эффект атмосферы. Среднее объемное содержание Д. у в атмосфере 0,03%.

Д. у. образуется на уровне подстилающей поверхности растениями и океанами. Сжигание органического топлива представляет собой важный антропогенный источник СО2, составляющий в настоящее время в пересчете на углерод порядка 6,4 млрд. тонн в год.

Значительная часть поступающего СО2 (около половины) поглощается океаном, около четвертой части поглощается биосферой, остальная часть накапливается в атмосфере.

ДВУХГОДИЧНОЕ КОЛЕБАНИЕ ВЕТРА, (квазидвухлетняя осцилляция.) Смена преобладающих восточных и западных ветров в стратосфере в пределах около 12° от экватора; с периодом от 24 до 30 месяцев. Новый режим начинается на высоте выше 30 км и распространяется вниз со скоростью около 1 км в месяц; амплитуда убывает на высоте ниже 23 км.

ДВУХМЕРНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. Турбулентность, связанная с крупномасштабным квазигоризонтальным движением атмосферы.

ДВУХФАЗНЫЕ (БИФАЗНЫЕ) ПОТОКИ ЖИДКОСТИ. Потоки, содержащие во взвешенном состоянии:

а) твердые частицы, удельный вес которых может быть и больше и меньше удельного веса жидкости;

б) капли другой более легкой или более тяжелой жидкости;

в) пузырьки газа, в частности, заполненные воздухом или парами данной жидкости. К Д. п. ж. относятся наносонесущие потоки, потоки, транспортирующие кристаллы льда, шугу, а также аэрированные потоки.

ДЕБИТ (расход) — количество воды, даваемое родником, буровой скважиной или колодцем в единицу времени. Выражается обычно в л*с–1 или м3*с–1, м3 в сутки.

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ. Исторически сложившееся у мореплавателей представление о самой сильной волне на море. На нерегулярном волнении всегда можно выделить группы, состоящие из наибольшей волны и ряда более мелких волн.

Древние считали наибольшей каждую четвертую, седьмую или одиннадцатую волны. Однако чаще всего наибольшую разрушительную силу и высоту приписывали девятой волне, получившей название девятый вал.

ДЕЙГИШ. Внезапное обрушение подмываемых потоков берегов русел в результате их сползания, обусловленного резкими изменениями положения депрессионной кривой в связи с большими и резкими колебаниями уровня воды в реке. Д. наблюдается на реках, несущих большое количество мелкозернистых и илистых наносов, благодаря которым на берегах могут формироваться мощные толщи отложений, особенно известны Д. на р. Амударье.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ (ИСТИННАЯ) СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Вычисленная скорость, полученная путем деления расхода подземного потока на действительную площадь фильтрующего сечения (площадь пор), или определенная методом индикаторов по расстоянию между двумя пунктами наблюдения и по времени прохождения индикатора между ними.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СУММА ТЕПЛА РАДИАЦИИ. См. сумма тепла радиации.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЛОЩАДЬ БАССЕЙНА. 1) Относительная (в долях единицы) площадь, с которой осуществляется сток при заданном слое поступившей на поверхность бассейна воды и заданной поверхностной емкости бассейна; 2) площадь водосбора, уменьшенная на величину площади бессточных понижений.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДИАМЕТР ЧАСТИЦ ГОРНЫХ ПОРОД (d10). Наибольший диаметр (в мм) наиболее мелких частиц, составляющих 10% (по весу) от общей массы грунта. Иначе говоря, d10 равен диаметру отверстия сита, пропускающего 10% массы грунта. Величина d10 устанавливается по кривой гранулометрического состава грунта и используется при вычислении коэффициента фильтрации песков по их механическому составу.

См. эффективный диаметр донных отложений.

ДЕЙТЕРИЙ. Тяжелый изотоп водорода с массовым числом 2 и атомным весом 2,014741. Содержится в природных соединениях водорода в среднем отношении к обычному водороду (с массовым числом 1) 1 : 6800.

ДЕКАМЕТР. (десять метров). Как единица геопотенциальной высоты употребителен на картах барической топографии.

ДЕКАРТОВ ЛУЧ. Луч света, который, проходя через водяную каплю, отражается и преломляется под минимальным углом (углом минимального отклонения). Для каждого типа радуги и для каждой длины волны существует Д. л. Так как интенсивность преломления света в направлении Д. л. намного больше, чем в других направлениях, то при анализе явлений радуги в первом приближении достаточно определить Д. л. для каждого цвета спектра.

ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ. Числа, выражающие положение точки на плоскости или в пространстве относительно двух или трех прямолинейных осей координат, пересекающихся в одной точке — начале координат. Наиболее употребительна прямоугольная система Д. к., пересекающихся под прямым углом. Названия Д. к.: абсцисса (x), ордината (y), аппликата (z).

ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ. Поясное время плюс один час.

ДЕЛЕНИЕ ВОД. Перераспределение вод между соседними водосборами, происходящее обычно в верховьях равнинных рек и не сопровождающееся процессом разветвления какой-либо реки на рукава. Очень часто Д. в происходит лишь в периоды половодий или при паводках и в этих случаях носит название временного.

ДЕЛЬТА. В метеорологии — часть высотной фронтальной зоны, обычно восточная, в которой изогипсы (линии тока) расходятся. Под Д. обычно наблюдается падение атмосферного давления у земной поверхности.

В гидрологии — особая форма устья реки, обычно возникающая на мелководных участках моря или озера при впадении в них рек, несущих большое количество наносов; характеризуется наличием многочисленных рукавов и протоков, располагающихся часто веерообразно. С течением времени Д. постепенно увеличивается в размерах, двигаясь в сторону водоема. В условиях приливо-отливных течений Д. не образуется. Д., образующаяся путем заполнения наносами вдающегося в сушу залива, называется Д. выполнения, а Д., развивающаяся за пределы общей линии побережья. — Д. выдвинутой.

ДЕЛЮВИЙ. Продукты выветривания, смещенные к подножию склона в результате процесса денудации.

ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ. Линия на сборной карте, отделяющая области, занятые центрами низкого давления, от областей, занятых центрами высокого давления.

ДЕНДРИТОВЫЙ ТИП РЕЧНОЙ СЕТИ. Древовидно разветвленная речная сеть, возникающая в районах, сложенных однородными породами. В гидрологии термин употребляется редко.

ДЕНДРИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ СНЕГА. Кристаллы льда, микроскопическая форма которых характеризуется усеченными ветвистыми структурами, подобными дереву и имеющие в идеальной форме гескагональную симметрию.

ДЕНДРОИНДИКАЦИЯ. Использование древесных растений для оценки состояния и изменения окружающей среды под воздействием экологических фактором. Позволяет решать многие задачи: от оценки воздействия выбросов конкретного предприятия на ближайший лесной массив до влияния гелиофизических и астрофизических факторов на лесные системы. К достоинствам Д. относятся возможность оперативного проведения исследований с минимальными затратами. См. дендроклиматология.

ДЕНДРОКЛИМАТОЛОГИЯ. Заключения о климатах прошлого по колебаниям в толщине прироста годичных колец деревьев, связанных с тепловлагообеспеченностью.

ДЕНИВЕЛЯЦИЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 1) Перекос уровенной поверхности воды водоемов, возникающий в результате действия ветра (сгоннонагонные явления) или сейшевых колебаний.

ДЕНИТРИФИКАЦИЯ ВОДЫ. Процессы восстановления нитритов, приводящие к образованию нитритов, аммиака, молекулярного азота. Д. в. в очистных сооружениях происходит при недостатке кислорода.

ДЕНУДАЦИЯ. Совокупность процессов разрушения горных пород и перемещения образующегося при этом обломочного материала под влиянием воды, ветра, льда и непосредственно силы тяжести в пониженные участки земной поверхности, где происходит его накопление. Д. приводит к сглаживанию и к общему понижению земной поверхности. Нижний уровень, к которому перемещаются продукты разрушения на каком-либо участке, называется базисом Д. Показателем интенсивности Д. может служить величина стока наносов в реках; иногда термин Д. употребляется для обозначения только процессов сноса продуктов выветривания путем плоскостного смыва, производимого дождевой водой (в геоморфологии — дождевая Д.).

ДЕНЬ. Часть суток, в течение которой солнце остается над горизонтом. См. сутки.

ДЕНЬ БЕЗ ОТТЕПЕЛИ. Сутки с максимальной температурой воздуха зимой не выше 0°С.

ДЕНЬ С ГРОЗОЙ. Сутки, когда на станции наблюдалась гроза: при подсчете числа дней с грозой за месяц дни с близкой грозой и дни с отдаленной грозой учитываются раздельно.

ДЕНЬ С ДОЖДЕМ. Сутки, когда на станции был отмечен дождь, морось, мокрый снег или ледяной дождь, а количество осадков в очередной срок наблюдений было не менее 0,1 мкм.

Син. день с осадками.

ДЕНЬ С МЕТЕЛЬЮ. Сутки, когда наблюдалось хотя бы одно из следующих явлений: метель с выпадением снега, низовая метель, поземок.

ДЕНЬ С МОРОЗОМ. Сутки с минимальной температурой воздуха ниже 0°С (или по правилам, действующим в некоторых странах, равной или ниже 0°С).

ДЕНЬ СО СНЕГОМ. Сутки, в которые наблюдались снег или снежная крупа, мокрый снег, снежные зерна при суточном количестве осадков не менее 0,1 мм.

ДЕНЬ СО СНЕЖНЫМ ПОКРОВОМ. Сутки, в которые более 5/10 местности, окружающей станцию, покрыто снегом.

ДЕПЕГРАММА. Кривая на аэрологической диаграмме, представляющая распределение точки росы в зависимости от атмосферного давления по данным аэрологического зондирования.

ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ. Уменьшение степени поляризации света (или вообще электромагнитных волн, в том числе радиоволн), возникающее по разным причинам, в частности при многократном отражении и рассеянии.

ДЕПРЕССИОННАЯ КРИВАЯ. Линия, образованная пересечением вертикальной плоскостью депрессионной поверхности подземного потока по направлению его течения.

ДЕПРЕССИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Пьезометрическая поверхность напорных вод или свободная поверхность безнапорных вод, снижающаяся к месту их выхода на поверхность земли, к месту перетекания в более глубокие водопроницаемые породы, к пункту откачки (скважина, колодец, шахта и др.). В последнем случае Д. п. имеет форму воронки и называется депрессионной воронкой.

ДЕПРЕССИЯ. 1. Понижение; например, депрессия горизонта, депрессия точки нуля.

ДЕПРЕССИЯ ГОРИЗОНТА. Понижение видимого горизонта по отношению к истинному горизонту в угловых минутах, т. е. угол ? между лучом зрения, касательным к земной поверхности, и проходящей через глаз наблюдателя плоскостью, перпендикулярной к линии отвеса. В отсутствие рефракции Д. г. называется геометрической и определяется по формуле

![]()

, где h — высота глаза наблюдателя, R — радиус Земли. Рефракция обычно уменьшает Д. г., но иногда и увеличивает. См. дальность горизонта.

Син. понижение горизонта.

ДЕПРЕССИЯ С ОБРАТНЫМ ДВИЖЕНИЕМ. См. аномальная депрессия.

ДЕПРЕССИЯ ТОЧКИ НУЛЯ. Временное понижение точки нуля на шкале термометра после кратковременного его нагревания. Происходит вследствие остаточного расширения стекла и исчезает в течение 10–15 суток. Максимальная величина Д. т. н. при нагревании 40–50° равна 0,02–0,04°.

ДЕПРЕССИЯ ТОЧКИ РОСЫ. Разность T–Td между температурой воздуха Т и точкой росы Td .

ДЕПРЕССИЯ V-ОБРАЗНАЯ. Обнаруживаемая на синоптической карте депрессия, в части которой изобары (или изогипсы) имеют V-образные очертания. Эти выступы направлены наружу от центра депрессии и образуют четко выраженную ложбину.

ДЕРИВАЦИЯ. Создание сосредоточенного напора у места расположения энергетических агрегатов гидроэлектростанций путем устройства водоводов (каналов, лотков, туннелей, трубопроводов), имеющих меньший уклон, чем уклон реки, из которой забирается вода, транспортируемая по водоводу.

![]()

ДЕСУКЦИЯ. Процесс захвата (отсасывания) корнями растений из почвы влаги, расходуемой затем на транспирацию и образование растительной массы.

См. сосущая сила растений.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ. Интервал — из десяти последовательных лет, иногда используемый при изучении гидрометеорологических элементов.

ДЕСЯТИЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ. Коэффициент ослабления в формуле Бугера — Ламберта для ослабления радиации, если ее записать в виде

![]() ;

;

связан с коэффициентом ослабления.

![]()

![]()

ДЕФИЦИТ ВЛАГИ (НЕДОСТАТОК НАСЫЩЕНИЯ) ПОЧВОГРУНТА. Величина, характеризующая недостаток влаги в почвогрунте до его полного увлажнения; равен разности между полной влагоемкостью и фактической влажностью в данный момент времени; может быть выражен в миллиметрах слоя воды, или в процентах от веса (или объема) сухого почвогрунта.

ДЕФИЦИТ ВЛАЖНОСТИ. Разность между насыщающей (Е) и фактической (е) упругостью водяного пара при данных температуре и давлении

D = E – e.

Син. недостаток насыщения; дефицит насыщения; нерекомендуемый син. влажный дефицит.

ДЕФИЦИТ ИСПАРЕНИЯ. Разность между испаряемостью и фактическим испарением.

ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА (В ВОДЕ). Разность между максимальным количеством кислорода, которое при данной температуре и давлении может находиться в воде, и количеством кислорода, фактически содержащимся в исследуемой воде. См. насыщенность воды кислородом.

![]()

ДЕФИЦИТ НАСЫЩЕНИЯ. См. дефицит влажности.

ДЕФИЦИТ ТОЧКИ РОСЫ. Разность между фактической температурой воздуха и точкой росы.

Син. гигрометрическая разность.

ДЕФЛЯЦИЯ. Выдувание, обтачивание, шлифование горных пород минеральными частицами, переносимыми ветром.

Син. выдувание.

ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ, поле деформации. Поле вектора потока, которое приводит к изменению формы движущейся массы. Поле является некоторой линейной комбинацией поля деформации растяжения и поля деформации сдвига.

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ БАРОМЕТР. См. анероид.

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР. Термометр, в котором мерой температуры служит величина деформации приемника под влиянием тепла. В метеорологии применяются Д. т. биметаллические и манометрические. В этих системах при изменении температуры происходит сгибание или распрямление приемника — биметаллической пластинки или трубки Бурдона, вызывающее перемещение свободного его конца пропорционально изменению температуры. Д. т. — относительные; для получения абсолютных значений требуется градуировка по жидкостному термометру.

ДЕФОРМАЦИЯ. В гидродинамике и динамической метеорологии — изменение формы массы жидкости (воздуха) вследствие распределения скоростей в поле движения, создающего растяжение (деформация растяжения) или сдвиг (деформация сдвига). В горизонтальном линейном поле движения деформация растяжения выражается уравнениями:

![]()

![]()

| , | , | (1) | ||

| и деформация | сдвига: | |||

| , | , | . (2) | ||

![]()

![]()

![]()

![]()

Поле деформации растяжения, отвечающее уравнениям (1), характеризуется линиями тока в виде прямоугольных равнобочных гипербол, которые асимптотически сходятся к оси x, являющейся осью растяжения, и расходятся от оси y, являющейся осью сжатия.

Поле деформации сдвига, отвечающее уравнениям (2), характеризуется гиперболическими линиями тока с осями, повернутыми на 45° относительно осей координат. В общем случае поле полной деформации является комбинацией двух указанных полей.

Под действием поля Д. на плоскости контур из частиц жидкости меняется, но охватываемая им площадь остается неизменной.

В действительных условиях атмосферы нет полей чистой Д.; однако наличие значительной Д., как компонента в реальном поле движения, увеличивает или уменьшает горизонтальные градиенты температуры с течением времени и, следовательно, является важным фактором фронтогенеза и фронтолиза.

ДЕФОРМАЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ. Устойчивое, создаваемое ветром, изменение формы кроны дерева. Деревья, как правило, принимают асимметричную форму, ветви отклоняются в подветренную сторону, иногда в виде флага, или же стелятся по земле.

ДЕФОРМАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО ДИСКА. Искажение правильной (круглой) формы солнечного диска вследствие атмосферной рефракции. Диск у горизонта вообще сплющивается благодаря рефракции. Кроме того, при сильной турбулентности и соответствующих колебаниях плотности в нижних слоях атмосферы происходят быстро меняющиеся искажения очертаний диска.

ДЕЭМУЛЬГИРОВАНИЕ ВОДЫ. Процесс разрушения эмульсий и очистка от них воды.

ДЕЯТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Поверхность почвы, воды или растительности, которая непосредственно поглощает солнечную и атмосферную радиацию и отдает излучение в атмосферу, чем регулирует термический режим прилегающих слоев воздуха и почвы.

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ. 1) В общем виде — слой почвы (включая растительность) или воды, тепловое состояние которого обусловливается радиационными процессами и процессами теплообмена с атмосферой, а температура испытывает суточные и годовые колебания. Д. с почвы простирается до слоя постоянной годовой температуры;

2) в условиях болота — верхний слой торфяной залежи, включающий слой еще не разложившихся остатков растений, характеризующийся крупными порами и высокой водопроводимостью; в пределах его происходят колебания уровня грунтовой воды и наиболее интенсивно идут процессы разложения и обмена водой и энергией с атмосферой;

3) в области вечной мерзлоты — слой почвогрунта, ежегодно промерзающий зимой и оттаивающий летом. В этом случае мощность Д. с может изменяться от нескольких сантиметров до нескольких метров в зависимости от района, состава пород, экспозиции склонов, характера растительности и т. п.

4) в океанологии — деятельный слой океана толщиной от нескольких десятков до первых нескольких сотен метров.

ДЖЕВОНСА ЭФФЕКТ. Зависимость количества осадков, измеряемого дождемером, от ветра и от высоты дождемера. Заключается в том, что дождемер вызывает возмущение в воздушном потоке, в результате которого часть осадков переносится через дождемер, не попадая в него. Для уменьшения Д. э. дождемеры снабжаются защитами.

ДЖИБЛИ. Горячий несущий пыль ветер, дующий из пустыни в Триполи.

ДЖОУЛЬ (Дж.). Единица работы и энергии в Международной системе единиц (СИ). Джоуль — работа силы, равной 1 Н при перемещении тела на расстояние 1 м в направлении действия силы.

ДЖОУЛЯ ПОСТОЯННАЯ. См. механический эквивалент тепла.

ДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Термодинамическое преобразование, во время которого система отдает тепло окружающей среде или получает тепло от нее.

ДИАГНОЗ, анализ. В синоптической метеорологии подробное изучение состояния атмосферы по фактическим наблюдениям над конкретным районом.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ. Уравнение динамики или термодинамики, описывающее состояние системы в данный момент времени, не содержащее производных по времени. Напр., основное уравнение статики, уравнение баланса. Ср. прогностическое уравнение.

ДИАГРАММА АМБЛА. Диаграмма с косоугольными координатами температуры и логарифма давления (Т, ln p) до 500 гПа и температуры и давления (Т, р) выше 500 гПа.

ДИАГРАММА ВЕРЕНШЕЛЬДА. Термодинамическая диаграмма с декартовыми координатами: потенциальная температура и p? (p — давление, ? = R/cp = 0,2857, где R — газовая постоянная для воздуха и ср — удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении).

ДИАГРАММА ГЕРЛОФСОНА. См. косая диаграмма Т-log p.

ДИАГРАММА ГЕРЦА. Первая адиабатная диаграмма, построенная Г. Герцом в 1884 г.; прообраз последующих адиабатных (аэрологических) диаграмм. По осям координат нанесены в логарифмической шкале давление и температура воздуха; на графике построены изолинии максимальной удельной влажности, сухие адиабаты и влажные адиабаты для стадий дождя и снега (т. е. конденсационные при положительных температурах и сублимационные при отрицательных температурах), линия плотности влажного воздуха и шкала высот.

ДИАГРАММА ДИФФУЗИИ. Диаграмма для представления и сравнения различных процессов диффузии. По осям координат отложены длина свободного пробега или путь смешения и средняя молекулярная скорость (для молекулярной диффузии) или скорость диффузии (для турбулентной диффузии). Каждая точка на диаграмме означает коэффициент диффузии.

ДИАГРАММА НЕЙГОФА. Переработанная диаграмма Герца, на которой по осям координат нанесены в линейной шкале температура и высота, а на бланке построены сухие и влажные адиабаты и изолинии максимальной удельной влажности.

ДИАГРАММА РАССЕЯНИЯ СВЕТА. См. индикатриса рассеяния, атмосферная индикатриса рассеяния.

ДИАГРАММА РЕФСДАЛЯ. См. аэрограмма.

ДИАГРАММА РОБИЧА. Аэрологическая диаграмма, в правой части которой даны линейная шкала температуры по оси абсцисс и логарифмическая шкала давления по оси ординат, преобразованные так, чтобы сухие адиабаты были прямыми линиями; нанесены также изолинии плотности воздуха. В левой части при тех же ординатах по оси абсцисс дана линейная шкала удельной влажности; нанесены криволинейные сухие адиабаты и влажные адиабаты.

ДИАГРАММА РОССБИ. Термодинамическая диаграмма с декартовыми координатами: отношение смеси и логарифма потенциальной температуры сухого воздуха. На диаграмме нанесены также линии постоянной эквивалентнопотенциальной температуры.

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ВОДЫ. График, характеризующий соотношение между различными фазовыми состояниями воды (пар, вода, лед) при различных значениях температуры и давления.

ДИАГРАММА ТЕЙЛОРА. Диаграмма для определения вероятности образования ночью радиационного тумана по температуре и влажности в вечерний срок наблюдений. Составляется на основании длительных наблюдений.

ДИАГРАММА ШТЮВЕ. Термодинамическая диаграмма с прямоугольными декартовыми координатами Т (температура) и и p? (p — давление, ? = R/cp = 0,2857, где R — газовая постоянная для молярной массы чистого сухого воздуха и ср — удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении).

ДИАПАЗОН ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ.

ДИАПАЗОН КАПЕЛЬ. Частотное (спектр) распределение капель по размерам (диаметр, объем), характеризующим данное облако или дождь.

![]()

ДИАПАЗОН ОТКЛОНЕНИЯ ТОЧКИ РОСЫ. См. депрессия точки росы.

ДИАПАЗОН — С. Диапазон частот электромагнитного спектра, часто используемых в метеорологических локаторах с полосой частот, соответствующих длинам волн 3,75–7,5 см.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ Х. Диапазон радиолокационных частот, соответствующих длинам волн от 5,77 до 2,75 см, используемых для большинства измерений осадков и обычно не чувствительный к облачным частицам. При сильном дожде в нем может наблюдаться быстрое затухание.

ДИАФАНОСКОП ШАРОНОВА. Прибор для определения видимости путем сравнения яркости объекта с яркостью неба, ослабленной в определенное число раз серым фильтром.

ДИВЕРГЕНТНАЯ ТЕОРИЯ ЦИКЛОНООБРАЗОВАНИЯ. Представление, согласно которому циклоны возникают (и углубляются) в связи с расходимостью линий тока в средней тропосфере (практически совпадающих с изогипсами на карте абсолютной топографии изобарической поверхности 700 или 500 мб), а антициклоны — в связи со сходимостью этих линий.

ДИВЕРГЕНТНОЕ ПОЛЕ. Векторное поле (скорости, количества движения и пр.), обладающее дивергенцией. Противоположный случай — бездивергентное или соленоидальное поле.

ДИВЕРГЕНЦИЯ (вектора). В некоторой точке р векторного поля — предел, к которому стремится поток вектора А через замкнутую поверхность, содержащую точку р, если объем v, ограничиваемый этой поверхностью, стремится к нулю:

![]()

Это есть скалярная функция от А, в декартовых координатах выражающаяся так: .

![]()

«Горизонтальная дивергенция» достигается опусканием члена ![]() .

.

![]()

Син. расходимость, расхождение, вергенция.

ДИВЕРГЕНЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ. Если нисходящий поток длинноволнового (атмосферного) излучения на уровне h обозначить через A(h), а на уровне h + ?h — через A(h + ?h) и соответственно восходящий поток длинноволнового излучения (земной поверхности и нижних слоев атмосферы) на тех же уровнях — через В (h) и В(h + ?h), то Д. и. в слое ?h называется величина

D = A(h)–A(h + ?h) + В(h + ?h)–В(h).

При D < 0 происходит нагревание и при D > 0 — охлаждение слоя.

Син. дивергенция радиации.

ДИВЕРГЕНЦИЯ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ. Подразумевается дивергенция количества движения воздуха. Дивергенция вектора ?V, т. е.

![]()

![]()

![]() .

.

![]()

![]()

Это поток массы через поверхность, ограничивающую единичный объем. При положительной div ?V масса воздуха внутри объема убывает, а при отрицательной — возрастает.

ДИВЕРГЕНЦИЯ ЛИНИЙ ТОКА. См. расходимость линий тока.

ДИВЕРГЕНЦИЯ МАССЫ. См. дивергенция количества движения.

ДИВЕРГЕНЦИЯ СКОРОСТИ. В метеорологии — дивергенция вектора скорости ветра V , где u, v, w — проекции вектора V на оси координат. Представляет собой относительное изменение объема, занимаемого единичной массой воздуха за единицу времени. Чаще всего рассматривается горизонтальная дивергенция скорости

![]()

![]()

![]() .

.

![]()

Поле чистой горизонтальной Д. с. представляется параметрическими уравнениями:

u = bx, v = by, откуда ?u/?x + ?v/?y = 2b.

Линии тока при этом имеют вид лучей, расходящихся из начала координат (при положительной Д. с.) при сходящихся к нему (при отрицательной Д. с.).

Поле, в котором Д. с. отлична от нуля, характеризуется либо 1) сходимостью и расходимостью линий тока, либо 2) изменением скорости в направлении линий тока, либо тем и другим. В отдельных случаях указанные характеристики взаимно погашаются, и поле при их наличии может оказаться бездивергентным. Порядок величины горизонтальной Д. с. в атмосфере 10–5–10–6 с–1; в маломасштабных движениях она на 1–2 порядка больше.

В натуральной системе координат дивергенция скорости складывается из дивергенции модуля скорости и дивергенции направления скорости.

ДИВЕРГЕНЦИЯ ТРЕНИЯ. Дивергенция скорости ветра у земной поверхности и в слое трения, обусловленная отклонением ветра от изобар. Для нее характерна ярко выраженная расходимость (в антициклоне, гребне) или сходимость (в циклоне, ложбине) линий тока.

ДИЗДРОМЕТР, измеритель размера капель. Устройство для захвата капель жидких гидрометеоров и для измерения их распределения по диаметру.

ДИНА (дин). Единица силы в системе СГС; сила, сообщающая массе в 1 г ускорение в 1 см*с–2. 1 дин = 10–5 Н.

ДИНАМИКА АТМОСФЕРЫ. Раздел динамической метеорологии, рассматривающий движение атмосферного воздуха в связи с действующими силами. Под этим термином понимаются, кроме динамики в собственном смысле, также статика и кинематика атмосферы, т. е. Д. а. понимается вообще как приложение законов гидромеханики к атмосфере.

ДИНАМИКА ЛЕДНИКОВ. Раздел гляциологии, занимающийся изучением процессов движения, развития, изменения массы ледников и др.

Известно, что ледники чутко реагируют на изменения климата и являются хорошими индикаторами состояния и долгопериодной динамики климатической системы.

Наряду с колебаниями ледников, вызванных климатическими условиями, существуют колебания, определенные неустойчивым состоянием самих ледников.

По имеющимся данным, за период 1950–1980 гг. абляция большинства ледников превышала их аккумуляцию (ледники отступали). Однако картина эта в разных регионах разная. Так, например, на Алтае в это время отступило 94% всех ледников. В то же время на Аляске (горы Чугач) было по 42%, отступающих и наступающих ледников и 16% стационарных.

ДИНАМИКА РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Научная дисциплина, изучающая механизм движения потока и взаимодействия его с руслом (перемещение наносов и русловые деформации) в условиях турбулентного движения жидкости.

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАРИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ. Приращение геопотенциала (в динамических или геопотенциальных метрах), соответствующее падению давления на 1 мб. Ср. барическая ступень.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЫСОТА. Геопотенциал, выраженный в динамических метрах. По числовой величине он близок к высоте, выраженной в метрах (приблизительно на 2% меньше). В настоящее время применяется геопотенциальная высота, которую иногда также называют динамической и которая близка к геометрической высоте.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ. См. коэффициент вязкости.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. Использование в качестве начального условия поля ветра, вычисленного по уравнению баланса и по функции тока, вместо наблюденного поля ветра в моделях численного прогноза с помощью примитивных (полных) уравнений. Введение рассчитанного поля исключает появление при расчете ложных (не существующих в природе) ускорений и дивергенции, порождаемых неточностью наблюдения ветра.

ДИНАМИЧЕСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. Научная дисциплина, занимающаяся исследованием и описанием климатов как следствия процессов общей циркуляции атмосферы (и смены типов этой циркуляции), дающая физическое и динамическое объяснение современной картины климатов, их аномалий, вариаций, долгосрочных изменений и трендов.

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИЯ. Так иногда называют динамическую турбулентность, особенно в случае сильного ее развития, противопоставляя ее термической конвекции.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЛОЖБИНА. Ложбина, образовавшаяся за горным хребтом, через который происходит перенос воздуха; напр., в США к востоку от Скалистых гор.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ. Самостоятельный раздел метеорологии, занимающийся теорией атмосферных полей и процессов.

Основной задачей динамической метеорологии является изучение атмосферных движений и связанных с ними преобразований энергии путем решения уравнений гидро- и термодинамики, теории переноса радиации в атмосфере, теории турбулентности, теории фазовых переходов влаги и др.

Основная практическая задача динамической метеорологии — создание теоретических основ для разработки численных методов анализа и прогноза погоды, теории климата на базе уравнений гидро- и термодинамики.

ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ. Состояние движущейся жидкости, при котором амплитуды волновых возмущений, возникающих в основном потоке, возрастают с течением времени. При этом волны называются динамически неустойчивыми.

ДИНАМИЧЕСКАЯ НОРМА ГОДОВОГО СТОКА. Величины годового стока рек, получаемые путем последовательного скользящего осреднения. Указанное осреднение производится до тех пор, пока отклонения годового стока конкретных лет от полученной осредненной величины будут иметь случайный некоррелированый характер. Иначе говоря, Д. н. г. с. — это такая функция времени, в общем виде со случайными амплитудами и периодами, отклонения от которой стока каждого конкретного года являются чисто случайными.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОСЬ ПОТОКА. Линия, соединяющая (в продольном направлении потока) точки с наиболее высокими значениями скорости в поперечном сечении потока. Линию, соединяющую наибольшие скорости на поверхности реки, называют стрежнем. Иногда эти термины отождествляют.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ (ПРИБОРА). Наибольшая погрешность измерений, обусловленная инертностью элементов измерительного прибора и проявляющаяся при измерении им быстро изменяющихся во времени величин, широко используется в физике приземного слоя атмосферы.

ДИНАМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ (v*) Величина, имеющая размерность скорости и определяемая формулой

![]()

, где ?0 — касательное напряжение в жидкости (напряжение Рейнольдса), возникающее в результате турбулентного перемешивания; ? — плотность жидкости. Широко используется в физике приземного слоя атмосферы.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОЛН ТРОПОПАУЗЫ. Объяснение волн тропопаузы из предположения вертикальных движений воздуха в высоких слоях тропосферы и в нижней стратосфере, связанных с фронтальным циклонообразованием. В развивающемся циклоне создается дефицит воздуха в средней и верхней тропосфере, в связи с чем в нижних слоях возникает восходящее, а в верхних слоях нисходящее движение воздуха, стремящееся восстановить статическое равновесие. Вместе с нисходящим движением втягивается вниз тропопауза над циклоном, а температура на ее уровне повышается. Над развивающимся антициклоном происходит аналогичным образом повышение тропопаузы и понижение температуры на ее уровне. Ср. кинематическая теория волн тропопаузы.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. Турбулентность, как свойство воздушного течение, независимое от архимедовой силы, т. е. отличное от термической турбулентности, или конвекции.

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. См. гидродинамическая устойчивость.

ДИНАМИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВАЯ ВОЛНА. Волна, амплитуда которой с течением времени возрастает до тех пор, пока движение не теряет волнового характера.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — то же, что естественные ресурсы подземных вод; понятие, обычно используемое в практике водоснабжения.

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНТИЦИКЛОН. См. субтропический антициклон.

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ. См. коэффициент вязкости.

ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЙ. Способ определения характеристик установившихся течений любого происхождения по данным о распределении плотности воды.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. 1. Для потока несжимаемой жидкости — величина кинетической энергии ?V2/2, имеющая размерность давления. По уравнению Бернулли, Д. д. вместе со статическим давлением р составляет полное давление, или давление торможения в точке, где поток тормозится.

2. Разность между давлением, измеренным барометром, движущимся относительно потока воздуха, и статистическим давлением.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ. Локальное изменение давления, обусловленное процессами движения в атмосфере, независимо от изменений температуры.

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ. См. адиабатическое нагревание.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. См. адиабатическое охлаждение.

ДИНАМИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРЫВА. Условие, состоящее в том, что для поверхности разрыва, перемещающейся вместе с жидкостью, и, следовательно, состоящей из одних и тех же частиц, давление с обеих сторон в каждой точке поверхности должно быть одинаковым: р1 = р2.

ДИНАМОМЕТР (в гидрометрии). Прибор, позволяющий измерять скорость течение в виде функции давления, производимого потоком на приемную часть прибора. Широко известным Д. является гидродинамическая трубка (трубка Пито).

ДИОКСИД АЗОТА. См. двуокись азота.

ДИОКСИД УГЛЕРОДА. См. двуокись углерода.

ДИПОЛЬНЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ. Вносимые в атмосферу тонкие куски проволоки, металлической ленты для радиолокационного наблюдения ветра на высотах.

ДИСК БЕЛЫЙ (СЕККИ). Применяется для оценки прозрачности воды в водоеме и служит фоновым экраном при определении цвета воды по стандартной шкале цветов.

ДИСКРЕТНОСТЬ. Прерывность. Дискретные значения какой-либо физической величины, являющейся функцией времени; это результаты ее измерений, производимых через определенные промежутки времени, скачками.

ДИСПЕРСИОННАЯ СРЕДА. См. дисперсная система.

ДИСПЕРСИЯ. Наиболее употребительная в математической статистике мера рассеяния случайных величин, т. е. отклонения их от среднего значения. Это — среднее арифметическое из квадратов отклонений величин Х1, Х2, Х3 … Х от их среднего арифметического Х :n![]()

![]() .

. ![]()

Квадратный корень из Д. есть среднее квадратическое отклонение.

ДИСПЕРСИЯ ВОЛН. Различие в скоростях распространения гармонических волн в зависимости от частоты. Вследствие Д. в. сложные волны, состоящие из совокупности гармонических составляющих, меняют свой вид в процессе распространения.

ДИСПЕРСИЯ РАДИАЦИИ. Разложение потока радиации на спектральные составляющие вследствие зависимости процессов преломления, отражения и рассеяния от длины волны. Для видимого света — дисперсия света.

ДИСПЕРСИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ПРИБОРА. Расстояние между двумя спектральными линиями, соответствующими длинам волн, разность между которыми составляет 1 мкм, фиксируемая прибором.

Син. дисперсионная способность.

ДИСПЕРСИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СОВОКУПНОСТИ (?2) — квадрат среднего квадратического отклонения. То же, что и дисперсия.

ДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА. Физико-химическая система, состоящая не менее чем из двух фаз, причем одна из них, дисперсная фаза, распределена в виде частиц весьма малых размеров в другой фазе — дисперсионной среде. Различают системы грубодисперсные (суспензии, эмульсии, дымы, туманы и пр.), с размерами частиц не менее 0,1–1 мкм, и системы коллоидные, с частицами менее 0,1 мкм и почти до молекулярных размеров (до 10–7 см). Атмосферный воздух является Д. с.

![]()

![]()

ДИСПЕРСНОСТЬ. Характеристика размеров частиц в дисперсных системах. Определяется Д. методами дисперсионного анализа.

ДИСПЕРСНАЯ ФАЗА. См. дисперсная система.

ДИСПЕРСНЫЙ АНАЛИЗ. Метод, используемый, во-первых, для оценки вклада каждого из нескольких параметров в суммарную дисперсию временных рядов или ряд наблюдений; и, во-вторых, для проверки значения этих вкладов, т. е. являются ли они действительными или возникли случайно.

ДИСПЕРСОИД. Смесь однородной жидкости с твердыми частицами, удельный вес которых больше удельного веса жидкости. В таком двухфазном Д. жидкая фаза является активной, переносящей, а твердая фаза при не очень большой концентрации — пассивной, переносимой. Обычно, в теориях движения наносов, принимается, что продольная скорость твердой частицы не отличается от продольной скорости прилегающей к ней массы жидкости, а поперечная компонента отличается от соответствующей скорости жидкости на скорость свободного падения частицы в стоячей воде. Может рассматриваться как одна из разновидностей двухфазной жидкости.

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК (в гидрологии). Выраженные в графической форме правила управления режимом наполнения и сработки водохранилища.

ДИССИМИЛЯЦИЯ. Расщепление органического вещества с использованием кислорода и отдачей двуокиси углерода.

ДИССИПАЦИЯ АТМОСФЕРЫ. Потеря молекулами атомов атмосферных газов из верхней части атмосферы (из экзосферы) в космическое пространство. Таким образом рассеиваются (ускользают) отдельные наиболее быстро движущиеся частицы, скорость движения которых превышает вторую космическую скорость. Ускользание частиц начинается с высоты (уровня диссипации), где вследствие уменьшения плотности воздуха создается возможность такого свободного пробега частиц, при котором они могут покинуть атмосферу без столкновения с другими частицами. В среднем это около 600 км над земной поверхностью, откуда и следует считать начало экзосферы. Вторая космическая скорость равна здесь 10,68 км*с–1. Рассеиваются в особенности нейтральные атомы водорода. Возможна также диссипация ионов и электронов при разогреве в полярных сияниях и под действием электрических полей; возможность такой диссипации ионов определяется отношением их заряда к массе. Диссипирующие частицы образуют земную корону.

Син. диссипация атмосферных газов, ускользание атмосферных газов.

ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ. Уменьшение механической энергии с течением времени за счет ее превращения в другие формы энергии. В атмосфере — превращение кинетической энергии упорядоченного воздушного течения (ветра) в тепло под действием внутреннего, преимущественно турбулентного трения. Кинетическая энергия среднего течения частично превращается в турбулентную энергию — кинетическую энергию турбулентных пульсаций все более мелкого масштаба, пока не диссипируется в тепловую энергию. Д. э. особенно велика в приземном слое, в слое трения и в областях фронтов.

Син. рассеяние энергии.

ДИССОЦИАЦИЯ. Разложение молекул на более простые молекулы, атомы, атомные группы, ионы под действием высокой температуры и других факторов, обычно с поглощением энергии. В ионосфере происходит фотохимическая Д., особенно кислорода, под действием рентгеновского излучения.

ДИССОЦИИРОВАННЫЙ КИСЛОРОД. См. атомарный кислород.

ДИСТАНЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. Комплекс дистанционных приборов, показания которых передаются по кабелю на приборный пульт станции, расположенной на расстоянии от приемников. См. автоматическая радиометеорологическая станция.

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ. Использование оборудования дистанционного зондирования для наблюдений и измерений различных параметров атмосферы и поверхности Земли.

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ (со спутников). Определение вертикальных профилей метеорологических величин, определяющих характеристику и состав атмосферы с помощью измерения уходящего излучения на спутнике в различных интервалах частот уходящего излучения.

Методы спутникового зондирования атмосферы относятся к числу косвенных. Измерения производятся, как правило, на частотах, ответственных за поглощение того или иного газа.

В настоящее время широкое распространение получили методы определения вертикальных профилей температуры, озона, водяного пара и др.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. Оборудование гидрометрического створа, позволяющее дистанционно производить измерение скорости течения, глубин потока, отбор проб воды для определения мутности и производства гидрохимического анализа.

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ. Сбор и регистрация данных от удаленной точки в отличие от точки на месте, например, наблюдения атмосферы с помощью радиолокатора или спутниковых приборов.

Син. дистанционные наблюдения.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИБОР. Прибор для измерения метеорологических величин на расстоянии от наблюдателя одного из следующих типов: 1) самопишущие приборы, приемные части которых связаны с пишущими частями, расположенными на расстоянии от них, механической или электрической передачей или радиопередачей; 2) приборы с визуальным отсчетом по тем или иным указателям, причем приемная часть соединена с указателем также механической или электрической передачей; 3) приборы, подающие радиосигналы (радиозонд, радиометеорологическая станция).

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР.

См. автоматическая радиометеорологическая станция.

ДИСТРОФНЫЕ ОЗЕРА. Озера, бедные питательными веществами и, следовательно, растительным планктоном. Распространены в сильно заболоченных районах; вода Д. о отличается малой прозрачностью, желтым или бурым (от большого содержания гуминных веществ) цветом; минерализация воды мала, содержание кислорода пониженное из-за расхода его на окисление органических веществ.

ДИФРАКЦИЯ. Нарушение прямолинейности распространения волн и сопровождающие его явления интерференции при огибании волнами встречных препятствий. Д. отчетливо обнаруживается, если огибаемое препятствие имеет размеры того же порядка, что и длина волны. Явления дифракции наблюдаются, в частности, при распространении электромагнитных волн, в том числе видимого света и радиоволн.

ДИФРАКЦИЯ ЗВУКА (в морской воде). Огибание звуковыми волнами различных водных предметов. В более широком смысле это любое отклонение звука от прямолинейного распространения, вызванное наличием препятствий на его пути.

ДИФРАКЦИЯ МОРСКИХ ВОЛН. Отклонение направления распространения морских волн, возникающее при их прохождении около края препятствия (мыса, мола, волнолома, причала). В результате Д. волны, огибая препятствие, проникают в бухты, гавани, заливы.

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА. Явления, сопровождающие прохождение световых волн (как и других волн спектра) мимо малых препятствий или сквозь узкие отверстия. Это — огибание препятствий, т. е. отклонение света от прямолинейного распространения, так что свет попадает в геометрическую тень объекта; при этом наблюдаются чередующиеся светлые и темные области интерференции в виде колец, полос или пятен и разложение света на спектральные цвета. С Д. с. на капельках и ледяных кристаллах связан ряд оптических явлений в атмосфере, таких как радуга, венец, ореол, глория.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ КИНЕМАТИКА. Метод определения определенных параметров, касающихся движения и развития синоптических характеристик, по полям давления и ветра с помощью уравнений кинематики.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ СТОКА. Уравнение, выражающее где — скорость движения волны распластывания потока, в частности скорость движения пика паводка вдоль потока.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МАНОМЕТРЫ (ДИФМАНОМЕТРЫ). Приборы, позволяющие измерять разность давлений в двух каких-либо точках пространства.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНЕМОМЕТР. Анемометр с мельничкой, позволяющий измерять очень малые скорости ветра благодаря вспомогательной вентиляции, приводящей мельничку в движение до начала измерения.

Син. вентиляционный анемометр.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР МЕНДЕЛЕЕВА. Газовый барометр, построенный Д. И. Менделеевым в 1872 г. Результаты наблюдений по нему отличаются большой точностью.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПИРГЕОМЕТР. См. пиргеометр Лайхтмана — Кучерова.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ С ШАГОМ ВПЕРЕД. Процесс временной экстраполяции в численных прогностических моделях, позволяющий получать значения по более позднему временному закономерность изменения во времени (t) и по длине (х) расхода (Q) и площади живого сечения (?) потока воды. Д. у. с. является следствием уравнения неразрывности, которое для случая неустановившегося движения с учетом бокового притока (Р) имеет вид , а учитывая приближенное уравнение движения Q = f(?), его можно записать в таком виде

![]()

, шагу полностью по значениям текущего временного шага без использования величин предыдущих временных шагов, например: S = S +?(?S/?t),

, шагу полностью по значениям текущего временного шага без использования величин предыдущих временных шагов, например: S = S +?(?S/?t),

n+1ntn

где S — переменная, рассчитываемая по данной точке сетки, ?t — временной интервал, а индекс показывает временной шаг, к которому применяется переменная.

В некоторых задачах, связанных с усвоением данных в процессе четырехмерного анализа, применяется аналогичная процедура дифференцирования с шагом назад.

ДИФФУЗИОННАЯ ТЕОРИЯ ДВИЖЕНИЯ НАНОСОВ. Теория взвешивания и перемещения потоком наносов, в основе которой лежит общее уравнение турбулентной диффузии.

ДИФФУЗИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПАРЕНИЯ. См. метод турбулентной диффузии.

ДИФФУЗИЯ. 1) В атмосфере: перемещение частиц воздуха со взвешенными в нем коллоидными примесями в направлении убывания их концентрации, обусловленное беспорядочным микромасштабным движением — тепловым (молекулярная диффузия) и турбулентным (турбулентная диффузия). Д. приводит к равномерному заполнению частицами всего предоставленного им объема, если неравномерное распределение не поддерживается внешними силами. При этом Д. выравнивает также и свойства воздуха.

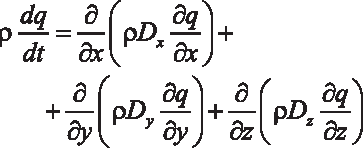

Уравнение Д. для свойства, удельное содержание которого равно q, имеет вид:

, (1)

, (1)

где ? — плотность, а Dx, Dy, Dz — составляющие коэффициента диффузии по осям координат. При изотропной однородной диффузии (когда коэффициенты в любом направлении одинаковы и не зависят от координат) и в отсутствие среднего движения жидкости уравнение Д. пишется в виде . (2)

![]()

Уравнения (1) и (2) называют уравнениями Фикка.

Коэффициент турбулентной диффузии в атмосфере на несколько порядков величины (в десятки и сотни тысяч раз) превышает коэффициент молекулярной диффузии. С Д. в атмосфере связан перенос таких консервативных свойств воздуха, как количество движения, вихрь скорости, влагосодержание, теплота, особенно в вертикальном направлении, а также выравнивание концентрации атмосферных газов и коллоидных примесей. Турбулентная Д. в атмосфере по существу идентична обмену.

2) В морской воде — перенос солей, газов и др. в морской воде из областей высоких концентраций в область низких концентраций.

Син. атмосферная диффузия.

ДИФФУЗНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ. Освещенность в отсутствие прямой солнечной радиации.

ДИФФУЗНОЕ ИСПАРЕНИЕ. Испарение воды в неподвижную атмосферу; распространение водяного пара в атмосфере определяется при этом только молекулярной диффузией, без турбулентного обмена. Ср. закон Дальтона.

В природных условиях испарение осуществляется не в спокойной атмосфере, а в воздухе, подверженном турбулентному перемешиванию, в условиях которого коэффициент обмена (аналогичный коэффициенту диффузии для условий неподвижного воздуха) в сотки и тысячи раз превосходит коэффициент диффузии. Поэтому в этих условиях испарение происходит значительно более интенсивно, чем это следует из уравнения, учитывающего коэффициент диффузии.

ДИФФУЗНОЕ ОТРАЖЕНИЕ. Отражение радиации (света) по многим направлениям. Производится шероховатыми поверхностями, неровности которых велики в сравнении с длинами волн. В атмосфере — отражение радиации взвешенными крупными частичками (пылинками, капельками, кристаллами) по всем направлениям в равной мере для всех длин волн, в отличие от рассеяния.

ДИФФУЗНОЕ РАВНОВЕСИЕ. Распределение газов в атмосфере, подчиняющееся закону Дальтона, при котором процентное содержание более легких газов с высотой возрастает, а более тяжелых — уменьшается.

ДИФФУЗНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Наблюдается выше уровня мезопаузы (85 ± 5 км) в термосфере. Характеризуется преобладанием не процессами турбулентного перемешивания, а процессами молекулярной диффузии (см. диффузное равновесие). Это приводит к диффузному разделению в поле силы тяжести и, как следствие этого, и значительному изменению средней молекулярной массы с высотой, в связи с чем эту область называют еще гетеросферой.

В самой внешней, крайне разреженной части верхней атмосферы вследствие этого эффекта становится возможным «убегание» из атмосферы легких газов — водорода и гелия, отдельные атомы которых имеют для этого достаточные скорости в соответствии с распределением Максвелла. Эта область называется экзосферой.

ДИФФУЗНЫЙ СВЕТ. Часть рассеянного излучения, воспринимаемая глазом.

ДИФФУЗОМЕТР. Прибор, измеряющий рассеянную солнечную радиацию с помощью устройства, затеняющего солнечный свет.

ДИХОТЕРМИЯ. Распределение температуры воды по глубине водоема, при котором минимум температуры находится на некоторой глубине, учитывающейся по мере нагревания от поверхности, а ниже и до дна вновь происходить возрастание температуры. Наблюдается преимущественно в глубоких озерах в период нагрева водоемов в начале разрушения обратной температурной стратификации.

См. мезотермия.

ДИХОТОМИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА. Переменная, принимающая только два значения. В этом случае, проверяя гипотезу относительно некоторой альтернативы, можно использовать биномиальное распределение, основанное на предположении только двух исходов в процессе одного испытания.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ. Отношение силы взаимодействия точечных электрических зарядов в вакууме к силе взаимодействия их в однородном диэлектрике; одна из важнейших характеристик диэлектрика. Д. п. газов при 0° очень близка к единице; для сухого воздуха в целом — 1,0000576.

Син. диэлектрическая постоянная.

ДЛИНА ВОЛНЫ. Расстояние между точками пространства, в которых фаза волны различается на 2?. Д. в. (L) связана с ее скоростью с и периодом Т соотношением L = сТ. Длина волн на поверхностях инверсий в атмосфере, связанных с образованием волнистых облаков, составляет десятки и сотки метров, иногда километры. Длинные волны (волны Россби) в атмосфере имеют порядок нескольких тысяч километров, циклонические волны — сотен и тысяч километров. Длины волн видимого света измеряются микронами и долями микрона, длина радиоволн — от долей сантиметра до километров.

ДЛИНА ПУТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ (l). Характеристика турбулентного потока, имеющая линейную размерность, позволяющая связать величину переноса количества движения отдельными небольшими массивами жидкости с элементами осредненного течения. Д. п. п. может рассматриваться как среднее расстояние перемещения малого элемента жидкости до потери ею в области, в которую она переместилась, имеющегося приращения количества движения.

В общем случае, Д. п. п., как и компоненты скорости, изменяются не только от точки к точке, но и в данной точке по направлению. В случае равномерного движения за Д. п. п. принимают расстояние, нормальное к направлению среднего течения, на протяжении которого масса жидкости, перемещающаяся поперек потока, до изменения своего количества движения, вызовет пульсацию в конце своего пути, пропорциональную произведению l на градиент осредненной скорости. Таким образом, если течение осуществляется в направлении оси х, а осредненная скорость (v– ) изменяется только по оси y, то может быть записана следующая средняя пропорциональность:

,![]() ~ в которой вертикальные черты указывают на числовую величину независимо от знака.

~ в которой вертикальные черты указывают на числовую величину независимо от знака.

ДЛИНА РЕКИ (L). Расстояние от истока или начала реки до ее устья, измеренное по карте или аэрофотоснимку; при измерениях по крупномасштабным съемкам определяется по геометрической оси русла; для достаточно крупных (судоходных и сплавных) рек обычно принимается по фарватеру. Под гидрографической Д. р. понимается расстояние от устья реки до наиболее удаленной от него точки данной речной системы.

ДЛИНА СМЕШЕНИЯ, ВЫСОТА СМЕШЕНИЯ. Среднее расстояние, характерное для турбулентного движения, на котором турбулентный вихрь сохраняется, не смешиваясь с другими вихрями — по аналогии со средним свободным пробегом молекул.

ДЛИННАЯ ВОЛНА. 1. Атмосферная волна длиной порядка нескольких тысяч километров в общем западном переносе средних широт, связанная с ложбино- и гребнеобразными возмущениями барического поля средней и верхней тропосферы. По окружности земного шара обычно укладывается 3–6 длинных волн. Рассматривая Д. в. как частный случай баротропного возмущения с сохранением вихря скорости в однородном бездивергентном движении на вращающейся Земле, Россби получил для скорости волны формулу

![]() , где u — скорость западного переноса; ? — параметр Россби, характеризующий изменение параметра Кориолиса с широтой, L — длина волны. Таким образом, длинные волны медленно перемещаются к востоку или даже к западу (попятное движение). Учет перемещения волн важен при численном прогнозе по баротропной модели.

, где u — скорость западного переноса; ? — параметр Россби, характеризующий изменение параметра Кориолиса с широтой, L — длина волны. Таким образом, длинные волны медленно перемещаются к востоку или даже к западу (попятное движение). Учет перемещения волн важен при численном прогнозе по баротропной модели.

Син. волна Россби.

2. В гидрологии — длинные волны — это волны, длина которых превышает глубину потока во много раз. У Д. в. скорости частиц воды одинаковы по всей глубине, а скорость распространения не зависит от периода и определяется (для Д. в малой высоты) только глубиной. Д. в переносят значительные массы воды, поэтому их часто называют волнами перемешения.

ДЛИННОВОЛНОВАЯ РАДИАЦИЯ. Электромагнитная радиация, испускаемая земной поверхностью и атмосферой, практически полностью в интервале от 4 до 120 мкм. Ср. атмосферное излучение, земное излучение, встречное излучени, эффективное излучение земной поверхности.

Син. длинноволновое излучение.

ДЛИННОВОЛНОВЫЙ ФАКТОР МУТНОСТИ. Фактор мутности для солнечной радиации длин волн ? > 0,625 мкм. Он значительно больше коротковолнового и общего факторов мутности.

ДЛИННЫЕ РАДИОВОЛНЫ. Радиоволны: а) длиной более 3000 м и частотой ниже 100 кГц — длинные километровые; б) длиной от 1000 до 3000 м и частотой от 300 до 100 кГц — длинные радиовещательные.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАТУХАНИЯ ПОРЫВА (td). Промежуток времени между моментами достижения максимальной скорости порыва и окончания порыва.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ АМПЛИТУДЫ ПОРЫВОВ (ti). Интервал времени между моментами достижения двух максимумов скорости порыва, по которым определяется максимальная амплитуда порывов.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРЫВА (tt). Интервал времени между моментом начала порыва и моментом достижения максимальной скорости порыва.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОРЫВА (tg). Промежуток времени между моментами начала и окончания данного порыва.

ДНЕВНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ. Естественное освещение, создаваемое совокупным действием прямой и рассеянной солнечной радиации. Измеряется с помощью фотометров, люксметров, фотоэлементов и фотохимическими методами. Выражается в люксах (лк).

Освещенность земной поверхности прямым солнечным светом зависит от высоты солнца и прозрачности атмосферы и при больших полуденных высотах (около 50–60°) может достигать 60– 70 тыс. лк. Освещенность рассеянным светом зависит еще от формы и количества облаков и альбедо подстилающей поверхности. Несплошная облачность, особенно кучевая и среднего яруса, может увеличить ее в 5–6 раз в сравнении с безоблачным небом. В таких случаях освещенность рассеянным светом может доходить до 60 тыс. лк. Снежный покров в среднем увеличивает освещенность рассеянным светом на 10–20%, но иногда до 100% и более. Суммарная дневная освещенность при больших высотах солнца составляет 85–90 тыс. лк.

ДНЕВНОЕ СВЕЧЕНИЕ. Собственное свечение верхней атмосферы, обусловленное, главным образом, излучением метастабильных атомов и молекул, в основном кислорода О, азота N и окиси азота NO, образующихся в результате рекомбинации ионов NO+ , N2+ , а также их реакцией с кислородом.

Наблюдается несколько видов дневного свечения — дневное свечение красного дублета кислорода в спокойных условиях (свечение в линиях дублета 630, 636,4 нм атомарного кислорода), дневное свечение в зеленой линии 557,7 нм и 519,9 нм атомарного азота и др. Наиболее заметными являются процессы дневного свечения в видимой области спектра.

ДНЕВНОЙ МАКСИМУМ. Суточный максимум метеорологического элемента, если он всегда приходится на дневные часы; напр., Д. м. солнечной радиации.

ДНЕВНОЙ ПИРГЕОМЕТР. Термоэлектрический пиргеометр, приемная часть которого покрыта селеновым фильтром, задерживающим коротковолновую радиацию. Позволяет измерять эффективное излучение днем.

ДНЕВНОЙ ХОД. Суточный ход элемента, значение которого ночью всегда равно нулю; напр., Д. х. солнечной радиации.

ДНОЧЕРПАТЕЛЬ. Прибор для отбора проб грунта со дна рек, озер и водохранилищ с целью определения состава донных отложений. Обычно представляет собой два соединенных шарнирно полых сегмента.

ДОБЕГАНИЕ ВОДЫ. Процесс перемещения воды в пределах рассматриваемого водосбора. Различают склоновое Д. в, происходящее по склонам гидрографической сети, и русловое, происходящее непосредственно по тальвегам русловых потоков.

ДОВЕ ЗАКОН. Правило, описывающее вращение ветра в определенном пункте при прохождении депрессии из высоких широт с запада на восток. При этом ветер вращается по часовой стрелке в северном полушарии и против часовой стрелке в южном.

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ДНЕ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ И В ЕГО НЕДРАХ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ. Соглашение, подписанное в 1971 году в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Вступил в силу в 1972 году. Участвуют более 70-ти государств, в том числе Россия. Запрещает размещать на дне морей и океанов и в его недрах, за пределами 12-мильной зоны морского дна, какое-либо ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, а также сооружения, пусковые установки и любые другие устройства, специально предназначенные для хранения, испытания или применения такого оружия. Каждое государство — участник договора имеет право проверять его соблюдение другими участниками при условии, что такое наблюдение не будет мешать деятельности государств. Договором предусмотрено продолжение переговоров о дальнейших мерах в области разоружения.

ДОГОВОР О ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКЕ. Соглашение, по которому ледокол, принадлежащий управлению соответствующего порта, обязуется за плату по тарифу провести торговое судно любой страны от кромки льда в порт, в пределах порта и из порта в море, а также буксировать его во время проводки, если это будет признано необходимым.

ДОЖДЕВАНИЕ. Искусственное орошение сельскохозяйственных полей или некоторой иной площади в виде дождя, создаваемого специальными установками. Для орошения сельскохозяйственных культур применяются специальные дождевальные машины, обеспечивающие подъем воды на некоторую высоту и распыление ее в форме дождя. В гидрологических исследованиях Д. применяется для изучения процессов формирования дождевого стока, в частности потерь дождевой воды на впитывание при ее стекании по склонам водосборов.

ДОЖДЕВАЯ КАПЛЯ. Капля воды диаметром боле 0,5 мм, выпадающая из облаков на земную поверхность. Капли с меньшим диаметром (до 0,05 мм) относятся к мороси. Типичные Д. к. имеют диаметр 1–2 мм; наибольший диаметр 6–7 мм. Капли большего диаметра неустойчивы и разбиваются при падении на несколько меньших капель. Каждый дождь характеризуется своим распределением капель по размерам. Дождевые капли возникают не путем непосредственной конденсации, а вследствие таяния крупных кристаллических элементов, выпадающих из облака, и коагуляции (слияния) мелких капель в более крупные.

ДОЖДЕВАЯ ПОЛОСА. Полная картина облачности и осадков, связанная с площадью осадков, протяженность которой достаточна для определения ее ориентации.

ДОЖДЕВАЯ ТЕНЬ. Область с уменьшенным выпадением или отсутствием осадков с подветренной стороны горы или горного хребта.

ДОЖДЕВАЯ ЭРОЗИЯ. Размывание земной поверхности дождем.

ДОЖДЕВОЕ ПИТАНИЕ. Вода, поступающая в водоемы и водотоки в результате дождей, выпадающих в пределах их водосборов.

ДОЖДЕВОЙ ПАВОДОК. См. паводок.

ДОЖДЕВОЙ СТОК. См. ливневый сток.

ДОЖДЕВЫЕ ОСАДКИ. Количество осадков, измеряемое с помощью осадкомера.

ДОЖДЕМЕР. Установка для сбора и измерения количества осадков, выпавших из облаков. Состоит из дождемерного ведра, устанавливаемого на деревянном столбе внутри специальной конусообразной защиты (защита Нифера, планочная защита), и дождемерного стакана для измерения собранного количества осадков.

Зимой в дождемерном ведре скапливается снег, и измерение осадков производят после того, как снег растает. Количество осадков выражают в миллиметрах слоя воды, который образовался бы от выпадения осадков, если бы они не испарялись, не просачивались в почву и не стекали.

Вариант Д. с планочной защитой, предложенный Третьяковым, называется осадкомером.

ДОЖДЕМЕР ДЛЯ ПОЧВЕННОГО ИСПАРИТЕЛЯ. Сосуд для сбора количества осадков (дождя) при наблюдениях по почвенному испарителю. Представляет собой ящик таких же размеров, как и сам испаритель, и помещается в тех же условиях, но оставляется пустым для сбора осадков.

ДОЖДЕМЕР ОЛЬДЕКОПА. Плавучий дождемер, которым пользуются для сбора осадков при наблюдениях испаряемости по плавучему испарителю Лермантова — Любославского. Приемная поверхность Д. о. такая же, как у испарителя.

ДОЖДЕМЕР-ТОТАЛИЗАТОР (накапливающий дождемер). Дождемер, используемый на станциях, которые посещаются только через длительные интервалы времени (напр., горные станции). Вода осадков накапливается в нем под слоем жидкого антифриза или жидкости, предупреждающей ее испарение.

ДОЖДЕМЕР ФИШЕРА И ПОРТЕРА. Прибор, который автоматически регистрирует высоту суммарных осадков (дождь и снег) в течение определенного периода времени.

ДОЖДЕМЕРНАЯ СТАНЦИЯ. Станция измерения осадков, на которой проводятся наблюдения только за осадками и, при необходимости, наблюдения за снежным покровом.

ДОЖДЕМЕРНОЕ ВЕДРО. Приемная часть дождемера и осадкомера, представляющая собой металлический цилиндр стандартного сечения (500 см2 для дождемера и 200 см2 для осадкомера) и стандартной высоты.

ДОЖДЕМЕРНЫЙ СТАКАН. Стеклянная цилиндрическая мензурка для измерения количества осадков, собранных дождемерным ведром. Д. с. входит в комплект дождемера и проградуирован с таким расчетом, чтобы каждое его деление равнялось определенному слою воды в дождемерном ведре.

ДОЖДЕПИСЕЦ. См. плювиограф.

ДОЖДЛИВЫЙ КЛИМАТ. Тип гумидного климата при выпадении осадков преимущественно в жидком виде.

ДОЖДЛИВЫЙ СЕЗОН. Термин, обычно применяемый в низких широтах и означающий ежегодно повторяющийся период с большим количеством осадков, которому предшествует и за которым следуют сухие периоды.

ДОЖДЬ. Жидкие осадки, выпадающие из облаков (преимущественно из слоисто-дождевых и кучево-дождевых) в виде капель диаметром 0,5 мм и больше (см. дождевая капля). Преобладающая форма атмосферных осадков.

Различают обложной дождь и ливневой дождь. От Д. следует отличать морось с меньшим диаметром капель. Д. выпадает главным образом из смешанных облаков, количество осадков не менее 120 мм за двое суток относится к опасным явлениям.

ДОЖДЬ ИЗ ЯСНОГО НЕБА. Дождь в виде отдельных рассеянных капелек, выпадающих в отсутствие облаков, по крайней мере в зените.

ДОЖДЬ КИСЛОТНЫЙ. Дождевые осадки, указывающие на кислотный характер воды в этих осадках. Характеризуются низкими значениями показателя РН порядка 4–5

Объясняется попаданием в атмосферу вместе с продуктами сгорания серы и в меньших количествах азота.

Окисляясь и соединяясь с дождевой водой, эти компоненты образуют «кислотные осадки», которые губительно действуют на малые водоемы и кислые почвы.

Представляют серьезную опасность для биосферы и прежде всего для растений и животных, рыбного хозяйства.

Син. кислотные осадки.

ДОЖДЬ СО СНЕГОМ. Дождь, выпадающий при положительной температуре одновременно с частично растаявшими снежинками.

ДОЗИМЕТР. 1. Прибор для измерения ультрафиолетовой радиации от Солнца и неба.

2. Устройство, носимое персоналом, работающим около радиоактивного вещества, которое измеряет общую дозу полученной радиации.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ. Прогноз погоды на срок порядка пятидневки, недели, естественного синоптического периода, декады, месяца, сезона. Различают долгосрочные прогнозы малой заблаговременности, на срок нескольких дней, и большой заблаговременности, на срок месяца и сезона.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ БОЛЬШОЙ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОСТИ. Долгосрочный метеорологический прогноз на срок месяц, сезон или более.

Прогнозы составляются не в терминах погоды как совокупности значений метеорологических характеристик в данный момент времени, а в более общих формулировках (чаще всего аномалии температуры, осадков, давления, характеристика атмосферных процессов и др.).

Для составления прогнозов используются синоптические, физико-статистические методы, методы аналогов и др.

В последнее время делаются попытки составления месячных прогнозов на базе гидродинамических моделей и их статистической коррекции.

Различают сверхдолгосрочные метеорологические прогнозы на срок два сезона и до одного — двух лет, в основе которых лежат физико-статистические методы.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ МАЛОЙ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОСТИ. Долгосрочный прогноз погоды на срок от нескольких дней до недели или на срок естественного синоптического периода.

Основой составления долгосрочных прогнозов малой заблаговременности являются гидродинамические методы прогноза погоды, использующие статистическую коррекцию при прогнозе на срок 3–5 дней и более.

ДОЛГОТА. Одна из географических координат; угол ?, образуемый плоскостью меридиана данной точки и плоскостью начального (нулевого) меридиана; иначе — дуга параллели между начальным меридианом и меридианом данной точки. В градусной мере Д. различается западная и восточная — от 0 до 180° в обе стороны от начального меридиана. В часовой мере 15° долготы, считая с запада на восток от начального меридиана, соответствуют 1 ч.

ДОЛГОТНЫЙ ЭФФЕКТ. Инерционный эффект, проявляющийся в движущей атмосфере за счет изменения параметра Кориолиса с широтой.

На качественном уровне проявляется в усилении циклонической завихренности потока при движении с севера на юг и наоборот при движении с юга на север. Оказывает существенное влияние на скорость смешения длинных волн (волн Россби) в атмосфере.

Син. ?-эффект.