АБЕЛЬСА ФОРМУЛА. Эмпирическая формула зависимости теплопроводности снежного покрова от его плотности. См. плотность снега.

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. Факторы неорганической среды, влияющие на живые организмы. К А. Ф. относят: состав атмосферы, морских и пресных вод, почвы, а также климатические характеристики.

См. экологические факторы.

АБИССАЛЬ.Зона морского дна, соответствующая ложу океана с глубинами свыше 2000 м., с относительно слабой подвижностью воды, почти полным отсутствием света, с постоянной температурой (от –1 до 2°С). Животный мир сильно обеднен.

См. батиаль, литораль, сублитораль.

АБЛЯЦИЯ. Процесс или результат уменьшения массы ледника посредством таяния, испарения, сдувания снега ветром, обвалов льда и откалывания айсбергов. Различают три вида А.: подледниковую, внутриледниковую и поверхностную.

АБРАЗИЯ. Процесс разрушения берега водоема под воздействием ветровых волн.

АБРИС ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ.

См. картирование ледовой обстановки.

АБСОЛЮТНАЯ АМПЛИТУДА. Максимальная амплитуда колебаний гидрометеорологических характеристик.

АБСОЛЮТНАЯ БАРИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ ИЗОБАРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Распределение высот некоторой изобарической поверхности над уровнем моря. На карте изображается изолиниями геопотенциала — абсолютными изогипсами. А. т. и. п. дает представление о распределении атмосферного давления в тех слоях, в которых располагается данная изобарическая поверхность. В областях пониженного давления изобарические поверхности прогнуты вниз, а поэтому их геопотенциалы меньше; в области повышенного давления изобарические поверхности приподняты и их геопотенциалы больше. Условное обозначение АТ500 означает: абсолютная топография (или карта абсолютной топографии) изобарической поверхности 500 гПа.

См. барическая топография, карта барической топографии.

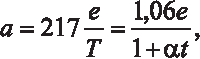

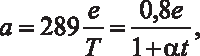

АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА. Плотность водяного пара в воздухе, выраженная числом граммов водяного пара в 1 м3 воздуха (г*м–3). А. в. a связана с парциальным давлением водяного пара е соотношением:

если е выражено в гектопаскалях (гПа), и

если е — в мм рт. ст. При температуре 16 °C (289° K) А. в. в г*м–3 численно равна парциальному давлению водяного пара в мм рт. ст. При других значениях температуры, характерных для атмосферы значения а в г*м–3 и е в мм рт. ст. достаточно близки. А. в. убывает при адиабатическом расширении воздуха и возрастает при адиабатическом сжатии.

См. плотность водяного пара, влажность воздуха.

АБСОЛЮТНАЯ ГОДОВАЯ АМПЛИТУДА ТЕМПЕРАТУРЫ. Разность максимального и минимального значений температуры за определенный год.

АБСОЛЮТНАЯ ЗАВИХРЕННОСТЬ.

См. абсолютный вихрь скорости.

АБСОЛЮТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СРЕДНИХ МЕСЯЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ. Разность между максимальными и минимальными средними месячными значениями метеорологической величины за определенный календарный месяц в многолетнем периоде.

АБСОЛЮТНАЯ ИЗОГИПСА. Линия равных значений геопотенциала (геопотенциальной высоты) изобарической поверхности, отсчитанных от уровня моря, на карте абсолютной барической топографии. До 1950 г. вместо геопотенциального метра, равного 9,8 м2*с–2, использовался динамический метр, равный 10 м2*с–2.

АБСОЛЮТНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ. Состояние атмосферы, при котором вертикальный градиент температуры превышает сухоадиабатический. При А. н. атмосфера неустойчива как для насыщенного, так и для ненасыщенного воздуха. Частица воздуха, смещенная по вертикали из первоначального положения, получает при этом ускорение в направлении смещения, а ее кинетическая энергия возрастает по мере удаления от исходного уровня.

АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА. Отклонение результата отдельного измерения некоторой величины Х от ее истинного значения, за которое обычно принимается среднее арифметическое значение – Х, полученное из n измерений данной – величины: Хi –Х. Син. абсолютная погрешность.

АБСОЛЮТНАЯ СИСТЕМА ВЫСОТ точек земной поверхности. В качестве нулевой поверхности принимается средний уровень Мирового океана у берегов континентов. В нашей стране до принятия Балтийской системы высот были известны следующие абсолютные системы: Балтийско-Черноморская, Черноморская и Тихоокеанская.

АБСОЛЮТНАЯ СКОРОСТЬ. Скорость абсолютного движения, скорость в абсолютной системе координат. Для атмосферного воздуха это векторная сумма V скорости движения частицы a воздуха относительно земной поверхности (скорости ветра) и линейной скорости вращения Земли: ![]()

Где V — вектор абсолютной скорости, Va — вектор скорости ветра относительно Земли, R — радиус Земли, ?— угловая скорость вращения Земли. Ее зональная составляющая U равна

![]()

где u — зональная составляющая скорости ветра.

АБСОЛЮТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Выражается в (K) и отсчитывается от абсолютного нуля (–273,16 °С).

См. абсолютный нуль.

АБСОЛЮТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. Трансформация воздушной массы, в результате которой она становится массой другого географического типа.

АБСОЛЮТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. Состояние атмосферы, при котором вертикальный градиент температуры меньше влажноадиабатического. При А. у. атмосфера устойчива как для насыщенного, так и для ненасыщенного воздуха.

См. устойчивость стратификации, вертикальное равновесие (атмосферы), абсолютная неустойчивость.

АБСОЛЮТНАЯ ЧАСТОТА. Число членов статистического ряда, приходящееся на определенный интервал значений данной случайной переменной величины, в частности число случаев с заданным значением метеорологического элемента в течение всего времени наблюдений.

Син. абсолютная повторяемость.

АБСОЛЮТНО ЧЕРНОЕ ТЕЛО. Тело, полностью поглощающее падающую на него радиацию, т. е. обладающее поглощающей способностью, равной единице. По закону Кирхгофа излучение А. ч. т. является пределом излучения всех тел при данной температуре. Спектр излучения А. ч. т. зависит только от температуры. По отношению к солнечной радиации наиболее близки к А. ч. т. сажа и платиновая чернь, поглощательная способность которых около 0,95; а по отношению к земному и атмосферному длинноволновому излучению — свежевыпавший снег (поглощательная способность больше 0,99).

Син. черное тело.

АБСОЛЮТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Движение, отнесенное к абсолютной системе координат.

АБСОЛЮТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ. В метеорологии векторная сумма количества движения относительно земной поверхности и количества движения, обусловленного вращением Земли:

![]()

где V — скорость ветра, R — радиус Земли, ?— угловая скорость вращения Земли, m — орт (единичный вектор).

АБСОЛЮТНОЕ УСКОРЕНИЕ. Для тел на вращающейся Земле, в частности для атмосферного воздуха, ускорение в абсолютной системе координат.

См. теорема Кориолиса.

АБСОЛЮТНЫЙ ВИХРЬ СКОРОСТИ. 1. Вихрь скорости в абсолютной системе координат, равный сумме относительного вихря скорости (в системе координат, связанной с вращающейся Землей) и вихря скорости самой Земли (ее удвоенной угловой скорости ?):

![]()

2. Вертикальная составляющая определенного выше А. в. с.:

![]()

![]()

![]()

где l — параметр Кориолиса, ? — угловая скорость вращения Земли или ее скалярная величина .

![]()

Син. абсолютная завихренность.

АБСОЛЮТНЫЙ ГЕОПОТЕНЦИАЛ. Геопотенциал , изобарической поверхности р = const, отсчитанный от уровня моря:

![]()

где Tvm — средняя виртуальная температура столба воздуха от уровня моря до данной изобарической поверхности, R — газовая постоянная, р0 — давление на уровне моря. Поскольку р для выбранной поверхности постоянно, то А. г. данной поверхности зависит от Tvm и р0.

АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ. Наибольшее значение гидрометеорологической величины из всех наблюдавшихся за многолетний период в данном месте, области, стране, на полушарии или на всем земном шаре.

АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ. Наименьшее значение гидрометеорологической величины за многолетний период в данном месте, области, стране, на полушарии или на всем земном шаре либо в данном календарном месяце или в данный день года.

АБСОЛЮТНЫЙ МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ.

См. абсолютный угловой момент.

АБСОЛЮТНЫЙ МОМЕНТ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ.

См. абсолютный угловой момент.

АБСОЛЮТНЫЙ НУЛЬ. Предельно низкая температура –273,16 ± 0,01°С, при которой прекращается тепловое движение молекул. Давление и объем идеального газа по закону Бойля — Мариотта, при этой температуре становятся равными нулю. А. н. — начало отсчета термодинамической температуры точка нуля абсолютной температурной шкалы.

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИБОР. Измерительный прибор, не требующий калибровки по другим приборам для перевода его показаний в абсолютные единицы. Переводной коэффициент (постоянная) прибора вычисляется на основании физических характеристик (размера и физических свойств) его приемной части и законов, по которым действует прибор. Напр., постоянная компенсационного пиргелиометра Онгстрема определяется по размеру приемной пластинки и ее поглощающей способности.

АБСОЛЮТНЫЙ УГЛОВОЙ МОМЕНТ. Сумма момента количества движения воздуха относительно Земли и момента количества движения, обусловленного вращением Земли. А. У. М. определяется выражением:

![]()

где ? — угловая скорость вращения Земли, а r — расстояние от данной точки до оси вращения Земли. Т. к. r = a0 cos?, где ? — широта, а a0 — радиус Земли, u — зональная скорость движения частицы (u > 0 при движении на восток).

АБСОРБЦИОННЫЙ ГИГРОМЕТР.

См. гигрометр.

АБСОРБЦИЯ. 1. Процесс поглощения веществ из раствора или смеси газов твердыми телами или жидкостями с образованием растворов. 2. Абсорбция радиации процесс поглощения солнечной радиации атмосферой, верхними слоями воды и почвы.

См. поглощение солнечной радиации.

АВАРИЙНЫЙ РАДИОБУЙ. Буй, снабженный автоматически действующим устройством, посылающим радиосигналы, которые служат для радиопеленгования и наведения спасателей на место аварии.

АВАРИЙНЫЙ РАЗЛИВ НЕФТИ. Один из видов загрязнения морской среды, причиняющий значительный ущерб флоре и фауне, а также экономике прибрежных стран в зоне загрязнения.

АВИАМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (АМС, АМСГ). Учреждение при аэропорте или аэродроме, в задачи которого входят метеорологические наблюдения, сбор информации о погоде, составление и анализ синоптических карт, консультации и прогнозы погоды в целях метеорологического обеспечения полетов.

АВИАМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. подразделение, предназначенное для метеорологического обслуживания международной аэронавигации.

АВИАЦИОННАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. Прикладная дисциплина, изучающая влияние климатических условий у земной поверхности и в свободной атмосфере на авиационную технику и деятельность авиации и занимающаяся разработкой способов и форм обеспечения авиации климатическими данными.

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА. Специализированная метеорологическая служба, в основном служба погоды, в авиации. Задачей А. М. С. является обеспечение летного состава сведениями о погоде и прогнозами погоды по районам аэродромов и по трассам полетов.

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ. Прикладная дисциплина, изучающая метеорологические условия действия авиации и влияние их на полеты воздушных судов и занимающаяся разработкой форм метеорологического обслуживания авиации и способов защиты ее от неблагоприятных атмосферных воздействий.

АВИАЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ. Прогноз погоды для целей обслуживания авиации. А. п. составляют для пункта (аэродрома вылета или посадки), района, маршрута (трассы). Основное внимание уделяется атмосферным условиям, важным для полета: облачности, ветру, видимости, а также условиями взлета и посадки.

АВОГАДРО ЗАКОН. Равные объемы всех постоянных газов при одинаковых значениях температуры и давления содержат одинаковое число молекул. При давлении 760 мм рт. ст. и температуре 0° это число равно 2,68719*1019 см–3 (число Лошмидта). Другая формулировка А. з.: грамм-молекулы всех газов при одинаковых температуре и давлении занимают одинаковый объем: при 760 мм рт. ст. и 0° это 22,414 л. Число молекул в грамм-молекуле любого газа равно А=6,02486*1023 (число Авогадро).

См. авогадро число, лошмидта число.

АВРОРАЛЬНАЯ РАДИАЦИЯ. Корпускулярная радиация в верхних слоях магнитосферы, не входящая в состав радиационных поясов Земли. Энергия электронов в составе А. р. составляет от 1 до 100 кэВ, протонов — от 10 до 1000 кэВ. Дрейфовое движение частиц А. р. либо очень мало, либо частицы уходят в хвост магнитосферы и оттуда в космос. При проникновении частиц А. р. вниз, до высоты 100 км и менее, в результате чего возникают полярные сияния. Пополнение А. р. происходит, по-видимому, за счет солнечного ветра.

АВРОРАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ. Поглощение радиоволн во время полярного сияния, приводящее к полному отсутствию ионосферного эха (типичное затемнение).

АВРОРАЛЬНЫЕ ЗАНАВЕСИ. См. полярное сияние.

АВРОРАЛЬНЫЙ. Определение, применяемое к понятиям и объектам, относящимся к полярным сияниям (aurora polaris).

АВРОРАЛЬНЫЙ ОВАЛ. 1. Конфигурация (авроральный пояс), представляющая примерное распределение полярных сияний по широте в местном геомагнитном времени.

2. Моментальное расположение (зона полярного сияния) полярного сияния.

АВСТРАЛИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ ДЕПРЕССИЯ. Сезонный центр действия атмосферы: область пониженного давления на летних климатологических картах над северной Австралией, Новой Гвинеей и Индонезией. Часть экваториальной депрессии. Зимой заменяется австралийским зимним антициклоном.

АВСТРАЛИЙСКИЙ ЗИМНИЙ АНТИЦИКЛОН. Сезонный центр действия атмосферы: область повышенного давления на зимних климатологических картах над Австралией. Летом сменяется австралийской летней депрессией.

АВТОБАРОТРОПНОСТЬ. Состояние жидкости, характеризующееся одновременно баротропностью и пиэзотропностью с равными коэффициентами. При этом условии жидкость сохраняет баротропность с течением времени. Такова, напр., однородная несжимаемая жидкость.

АВТОБАРОТРОПНАЯ АТМОСФЕРА. Модель атмосферы, первоначально являющейся баротропной и остающейся такой.

АВТОКОВАРИАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ.

См. корреляционная функция.

АВТОКОЛЕБАНИЯ. Незатухающие колебания в физической системе в отсутствие переменного внешнего воздействия, период и амплитуда которых определяются свойствами самой системы.

АВТОКОЛЕБАНИЯ В СИСТЕМЕ ОКЕАН—ЛЕД—АТМОСФЕРА. Концепция, рассматривающая на качественном уровне взаимосвязь и взаимообусловленность колебательных процессов в системе атмосфера–лед–океан применительно к северной полярной области.

Согласно В. Ф. Захарову, эти колебания, носящие характер автоколебаний, в значительной мере регулируются притоком пресных вод в Северный Ледовитый океан, вызванный как атмосферными процессами, так и пресным стоком рек. Согласно этой концепции, положительный бюджет пресных вод в Северном Ледовитом океане приводит к увеличению объема и площади распространения пресных поверхностных арктических вод. Это, в свою очередь, приводит к разрастанию ледяного покрова, сдвигу границы льдов к югу и к похолоданию арктической атмосферы. В результате происходит сдвиг арктического климатического фронта и пояса дождей, с ним связанного, к югу. Одновременно происходит сокращение притока пресных вод в Северный Ледовитый океан (СЛО), где начинает формироваться теперь уже отрицательный бюджет пресных вод. Как следствие происходит сокращение объема и площади распространения поверхностных арктических вод, сокращение площади арктического ледяного покрова, сдвиг границ льдов к северу и потепление в атмосфере северной полярной области, сопровождаемое сдвигом арктического климатического фронта и пояса дождей к северу.

В результате происходит усиление притока пресных вод в СЛО и формирование здесь положительного бюджета пресных вод. Далее этот процесс с определенной квазицикличностью порядка десятка и нескольких первых десятков лет может повторяться.

АВТОКОНВЕКТИВНЫЙ ГРАДИЕНТ. Вертикальный градиент температуры в атмосферном столбе, при котором плотность воздуха остается с высотой неизменной. Вертикальный градиент температуры однородной атмосферы равен g/R и для сухого воздуха составляет 3,4°/100 м. Градиенты такой и еще большей величины могут создаваться в приземном слое атмосферы при перегревании его от поверхности почвы в дневные часы. В свободной атмосфере вертикальный градиент температуры не достигает величины автоконвективного градиента.

См. автоконвекция.

Син. градиент автоконвекции.

АВТОКОНВЕКЦИЯ. Конвекция, будто бы самопроизвольно возникающая в атмосферном слое, если вертикальный градиент температуры в нем достигает значения автоконвективного градиента, т. е. 3,4°/100 м, или превышает его. В действительности конвекция в атмосфере определяется различиями температуры (следовательно, и плотности) в горизонтальном направлении, и для ее сохранения, даже в ненасыщенном воздухе, достаточны градиенты температуры, превышающие сухоадиабатический градиент, т. е. 1°/100 м.

АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ.

См. корреляционная функция.

АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ. Корреляция ряда значений случайной переменной величины, в частности метеорологического элемента X(t), с тем же самым рядом, сдвинутым на интервал аргумента ?; иначе — корреляция случайной последовательности X(t) с такой же последовательностью X(t + ?). Коэффициент автокорреляции является мерой устойчивости ряда. С помощью А. можно, напр., исследовать статическую связь между средней температурой двух последовательных суток в данном пункте, т. е. степень метеорологической инерции в отношении температуры.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. В гидрометеорологии получили развитие несколько типов автоматизированных систем, связанных с получением, обработкой, хранением и распространением гидрометеорологической информации. К первому типу А. с. относятся автоматизированные системы получения информации, основанные на применении спутников, самолетов и судов, автоматических станций различного назначения, радиолокаторов и др. Ко второму типу относятся автоматизированные системы сбора и распространения данных, к третьей — автоматизированные системы обработки информации, к четвертой — системы хранения информации, основанные на широком использовании электронной вычислительной техники, современных информационных технологий и цифровых линий связи. Пятый тип автоматизированных систем включает автоматизированные системы доведения гидрометеорологической информации до конкретных ее потребителей.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ. Корреляция между двумя случайными переменными величинами, обусловленная тем, что каждая из этих величин зависит от третьей. Напр., устойчивость стратификации и относительная влажность в нижней тропосфере коррелируют потому, что каждая из них связана с температурой приземного слоя. Иногда это обстоятельство приводит к появлению ложной корреляции.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ (РАДИО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ) СТАНЦИЯ. Метеорологическая станция с автоматическим проведением наблюдений и передачей данных по наземным, спутниковым или радиоканалам связи.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ. Использование компьютерных программ, которые включают контроль качества и другие проверки, для получения комплектов совместимых и когерентных данных без вмешательства человека или с его небольшим участием.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ, АРТ. Прямая передача сделанных спутником снимков на наземную станцию, оборудованную соответствующими приемными устройствами.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. Дистанционная установка для автоматического измерения метеорологических элементов и радиопередачи данных измерения. Построена на принципе преобразования измеряемых величин метеорологических элементов в закодированные электрические импульсы, передаваемые в эфир с помощью радиопередающего устройства.

Могут быть использованы для наблюдений в необитаемых (таежных, пустынных, высокогорных и др. труднодоступных районах). Современная модификация (АМС-200) измеряет температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра, с периодами осреднения 1–2 минуты.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИСПАРЕНИЯ. Система, содержащая испаритель международной сети, для автоматической регистрации испарения.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЭРОСТАТ. Аэростат (воздушный шар) с оболочкой из полимерной (в большинстве случаев полиэтиленовой) пленки, запускаемый с автоматической аппаратурой на высоты до 48 км (рекорд 1968 г.). В ближайшее время проектируется увеличение высоты подъема до 60–70 км. Объемы оболочек от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч м3. Вес поднимаемой аппаратуры до сотен килограммов.

С помощью А. а. изучаются вертикальное распределение метеорологических элементов, составляющие радиационного баланса системы Земля – атмосфера, профили водяного пара и озона, прозрачность атмосферы в разных спектральных участках, облачные системы, ветер, атмосферная турбулентность и др. А. а., летящий приблизительно вдоль данной изобарической поверхности и используемый для горизонтального зондирования атмосферы, называется трансозондом.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОВЕТРОМЕР. Дистанционный прибор, предназначенный для измерения и передачи по радио (ежечасно или в любое установленное время) в закодированном виде значений средней скорости и направления ветра.

АВТОМОДЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ. Область, в пределах которой движение не зависит от какого-либо параметра или функции. Так, турбулентное движение автомодельно от молекулярной вязкости и соответственно от числа Рейнольдса. В этом случае в процессе гидравлического моделирования при соблюдении геометрического и кинематического подобий натуры и модели гидродинамическая картина явления воспроизводится автоматически. Ламинарное движение автомодельно от числа Фруда.

АВТОНОМНЫЙ ОБИТАЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ. Подводный аппарат, имеющий собственные источники энергии, средства движения, системы жизнеобеспечения и навигации, позволяющие находящемуся в нем экипажу выполнять возложенные на подводный аппарат задачи самостоятельно, без механической связи с судном-носителем с помощью троса или кабель-троса. Судно-носитель постоянно находится в районе работ подводного аппарата и поддерживает с ним гидроакустическую связь.

АВТОХТОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.

См. озерные отложения.

АГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ АДВЕКЦИЯ. Адвекция, связанная с агеострофической составляющей ветра. А. а. в свободной атмосфере составляет меньшую часть всей адвекции.

АГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. Модель атмосферы для численного прогноза, позволяющая определять агеострофическую составляющую ветра и по ней изменения температуры и ветра во времени.

АГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЕТРА. Векторная разность между действительным и геострофическим ветром; дополнение к геострофическому ветру до действительного. Иногда имеется в виду модуль этой разности.

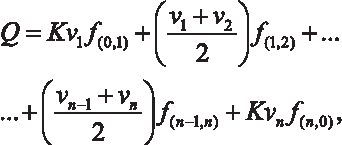

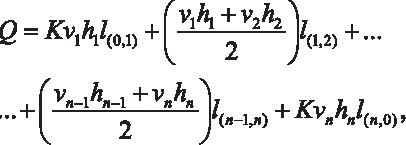

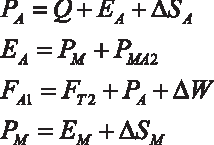

При вычислении составляющих агеострофического ветра по данным измерений ускорений автоматических аэростатов, пользуются формулами

![]()

Син. агеострофический ветер.

АГЕОСТРОФИЧЕСКИЙ ВЕТЕР.

АГЕОСТРОФИЧЕСКИЙ ВИХРЬ. Относительный вихрь скорости для агеострофической составляющей ветра.

АГЛОМЕРАЦИЯ. Процесс, при котором частицы осадков увеличиваются при столкновении друг с другом и при поглощении облачных частиц или других частиц осадков.

АГОНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ. Линия, проходящая через все точки земной поверхности, где магнитное склонение равно нулю; на этой линии направление к истинному (географическому) полюсу и направление к магнитному полюсу совпадают. Положение А. л. меняется во времени. А. л. — особый случай изогоны.

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ И ЕЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ. В природных условиях вода встречается в трех состояниях: твердом (в виде льда и снега), в жидком (в виде собственно воды) и газообразном (в виде водяного пара). Эти состояния воды называются агрегатными состояниями или соответственно твердой, жидкой и газообразной фазами воды. Вода является единственным на Земле веществом, которое одновременно может находиться во всех трех агрегатных состояниях.

Изменения агрегатного состояния любого вещества называют фазовыми превращениями (переходами). В этих случаях свойства вещества (например, плотность) изменяются скачкообразно. Фазовые переходы сопровождаются выделением или поглощением энергии, называемой теплотой фазового перехода или скрытой теплотой.

АГРЕССИВНАЯ ВОДА. Вода, обладающая свойством разрушать металлы, бетон и известковые кладки, воздействуя на них растворенными газами, солями или выщелачивая их составные части. Особо сильно действует на бетон вода, содержащая соли аммония, квасцы, соляную, серную и другие кислоты. В воде, содержащей гидрокарбонаты кальция и магния, может находиться и некоторое количество свободной угольной кислоты, которая, вступая в реакцию с углекислым кальцием (СаСО3), переводит его в легкорастворимый гидрокарбонат кальция (НСО3). Наряду с указанным процессом воздействия свободной угольной кислоты на карбонат кальция осуществляется и прямое растворение водой СаСО3.

Наиболее интенсивно процесс растворения идет под действием мягких вод, т. е. с незначительной концентрацией Са2+ и СО32–. Повышенная агрессивность мягких вод объясняется тем, что в этом случае наряду с процессами воздействия угольной кислоты более интенсивно происходит и прямое растворение СаСО3. Кроме указанного, при значительной водопроницаемости бетона большое корродирующее действие на него может оказывать выщелачивание не связанного с силикатами гидрата окиси кальция Са(ОН)2, особенно при значительном содержании в воде MgCl2, который, вступая в обменную реакцию с Са(ОН)2, вызывает образование хорошо растворимого хлористого кальция (CaCl2). Агрессивность вод может существенно увеличиваться под влиянием сброса промышленных вод, содержащих различные активные в этом отношении химические вещества.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. 1. Система непрерывных агрометеорологических наблюдений для непрерывного контроля за состоянием почвы и агрофитоценозов, параметрами природной среды и техническими процессами в с/х производстве.

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ. Климатические зоны, выделенные по характеру влияния климатических условий на сельское хозяйство.

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОЧВЫ. Прямой такой показатель — запас влаги в почве. Вследствие трудности его определения при отсутствии многолетних рядов наблюдений над влажностью почвы пользуются такими показателями, как: 1) годовая сумма осадков, 2) гидротермический коэффициент Селянинова или другие характеристики увлажнения, 3) различные эмпирические функции, связывающие осадки, сток, испарение с почвы и транспирацию.

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС. Индекс, касающийся связи какоголибо конкретного аспекта сельского хозяйства или сельскохозяйственной работы с одним или несколькими факторами местного климата.

АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ. Деление территории по степени благоприятности климатических условий различных ее частей для сельского хозяйства. Общее А. р. — с учетом интересов всех или большинства отраслей сельского хозяйства; частное (специальное) А. р. имеет в виду группы культурных растений, отдельную культуру, отдельные приемы агротехники и т. д. В этом последнем случае говорят также об агроклиматическом районировании соответствующих объектов сельскохозяйственного производства (агроклиматическое районирование винограда, сахарной свеклы и др.).

АГРОКЛИМАТОЛОГИЯ. Учение о климате как о факторе сельского хозяйства. В задачи А. входит: 1) определение климатических условий, благоприятных для тех или иных растительных культур; 2) выявление климатических особенностей территории в целях рационального размещения культур; агроклиматическое районирование; 3) климатическое обоснование новых способов агротехники; 4) изучение возможностей улучшения микроклимата для целей сельскохозяйственного производства; 5) учет изменений, вносимых в микроклимат полей путем создания полезащитных лесных полос, орошения, агротехническими мероприятиями и пр.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ. Агрометеорологическая станция, где наряду с систематическими наблюдениями проводится достаточно обширная программа исследований в области агрометеорологии.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ.

Совокупность пунктов наблюдений станций и постов, ведущих агрометеорологические наблюдения; они являются частью наземной сети наблюдений. Предназначена для получения информации о состоянии природной среды и объектов с/х производства с целью обеспечения организаций данными для принятия оптимальных решений направленных, на повышение продуктивности с/х производства, а также для использования в прогнозах Росгидромета.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. Специализированная станция осуществляющая стандартные метеорологические и агрометеорологические измерения и наблюдения, изучающая региональные агрометеоусловия возделывания сельскохозяйственных культур, ведущая оперативное обеспечение информацией потребителей.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. Сельскохозяйственная метеорологическая станция, создаваемая для специальных целей.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. 1. Система непрерывных агрометеорологических наблюдений для непрерывного контроля за состоянием почвы и агрофитоценозов, параметрами природной среды и техническими процессами в сельскохозяйственном производстве.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ. Прогноз, освещающий степень благоприятствования ожидаемой погоды произрастанию сельскохозяйственных культур, производству сельскохозяйственных работ, применению тех или иных агротехнических приемов, или предупреждающий о появлении неблагоприятных условий.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Прогнозирование текущего и ожидаемого развития культур, включая стадии роста, созревания, зрелости, количества и качества урожая и другие факторы, влияющие на схемы производства, обычно с использованием агрометеорологических элементов. В некоторых странах такое прогнозирование проводится также для животноводства и лесного хозяйства.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. Раздел сельскохозяйственной метеорологии, изучающей метеорологические условия в их взаимодействии с процессами роста, развития, формирования урожая сельскохозяйственных культур и агротехническими мероприятиями. А. Относится к географическим наукам, поскольку исследует погоду, климат и почву во взаимодействии с сельскохозяйственным производством.

Син. сельскохозяйственная метеорология.

АГУЛЬЯСОВО ТЕЧЕНИЕ. Течение мыса Игольного, теплое поверхностное течение в Индийском и Южном океанах. Образуется при слиянии Мозамбикского и Магадаскарского течений в районе 25° ю.ш. и двигается узкой струей на юг вдоль восточного берега Африки. В районе мыса Доброй Надежды Агульясово течение огибает Африку и уходит в Атлантический океан. Большая часть Агульясова течения в районе 38° ю.ш., 20° в.д. поворачивает на восток, образуя петлю, и, заглубляясь, двигается параллельно Антарктическому циркумполярному течению. В районе поворота Агульясова течения постоянно образуются синоптические вихри.

АДАПТАЦИЯ. В общем случае приспособление; напр., глаза к различной степени яркости. См. адаптация полей ветра и давления, термодинамическая адаптация.

АДАПТАЦИЯ ПОЛЕЙ ВЕТРА И ДАВЛЕНИЯ. Взаимное приспособление ветра и барического поля, приводящее к установлению (или восстановлению нарушенного) геострофического равновесия между этими полями, но при новых значениях барического градиента и ветра. Вследствие адаптации ветер в свободной атмосфере всегда близок к геострофическому: атмосфера находится в состоянии непрерывного нарушения и восстановления геострофического равновесия.

АДВЕКТИВНАЯ БАРИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ. Часть локального изменения давления во времени, связанная с адвекцией давления.

АДВЕКТИВНАЯ ГРОЗА. Гроза, связанная с неустойчивой стратификацией (неустойчивым равновесием) атмосферы, возникшей вследствие адвекции: вследствие перемещения холодной воздушной массы на более теплую поверхность или вследствие различной адвекции в разных слоях; напр., адвекция тепла внизу при адвекции холода вверху.

АДВЕКТИВНАЯ ИНВЕРСИЯ. Инверсия температуры, связанная с переносом (адвекцией) теплого воздуха на более холодную подстилающую поверхность и с охлаждением нижнего слоя воздуха.

АДВЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ. Модель атмосферы, в которой принята адвективная гипотеза — все изменения температуры обусловлены только адвекцией.

АДВЕКТИВНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ.

См. адвекция.

АДВЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ.

См. адвективное изменение.

АДВЕКТИВНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Метод синоптического анализа и прогноза барического поля с помощью карт барической топографии, в основу которого положены представления о связях изменений высотного барического поля с термической адвекцией и расходимостью линий тока (изогипс).

АДВЕКТИВНЫЙ ЗАМОРОЗОК. Заморозок, обусловленный адвекцией холодного воздуха. В действительности такая адвекция предшествует большинству заморозков, но окончательным импульсом к возникновению заморозка является ночное излучения с поверхности почвы.

АДВЕКТИВНЫЙ ПОТОК ТЕПЛА. Поток тепла, связанный с адвекцией; количество тепла, переносимое воздушными течениями за единицу времени через вертикальную единичную площадку в направлении нормали к этой площадке. Это горизонтальная составляющая потока тепла.

АДВЕКТИВНЫЙ ТУМАН. Туман охлаждения, возникающий вследствие перемещения (адвекции) воздушной массы на более холодную подстилающую поверхность.

См. муссонный туман, морской туман, приморский туман.

АДВЕКТИВНЫЙ ЧЛЕН.

См. адвективное изменение давления.

АДВЕКЦИЯ. 1. Перенос воздуха и его свойств в горизонтальном направлении. Говорят об А. воздушных масс, об А. тепла, водяного пара, момента движения, вихря скорости и т. д. Определенные атмосферные явления, происходящие в результате А., называются адвективными. Так, напр., говорят об адвективных туманах, адвективных грозах, адвективных заморозках и т. д.

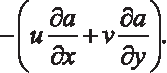

А. того или иного свойства воздуха (метеорологической величины) а приводит к адвективному изменению этого свойства в данной точке атмосферы, которое характеризуется адвективной производной от а

![]()

а в декартовых координатах

АДВЕКЦИЯ ВИХРЯ. Перенос вертикальной составляющей относительного вихря скорости индивидуальной воздушной частицы вместе с потоком воздуха.

Син. перенос вихря; адвекция завихренности.

АДВЕКЦИЯ ДАВЛЕНИЯ. Перенос атмосферного давления в таком направлении (напр., по абсолютным изогипсам изобарической поверхности 700 мб) и с такой скоростью, как если бы барические системы перемещались без эволюции, т. е. без изменения давления в их центрах и без изменения барических градиентов.

Син. перенос давления, трансляция давления.

АДВЕКЦИЯ ЗАВИХРЕННОСТИ.

См. адвекция вихря.

АДВЕКЦИЯ ТЕПЛА. Локальное повышение температуры воздуха под влиянием горизонтального переноса воздуха: термическая адвекция с положительным знаком.

АДВЕКЦИЯ ХОЛОДА. Локальное понижение температуры воздуха под влиянием горизонтального переноса воздуха, термическая адвекция с отрицательным знаком.

АДИАБАТА. Кривая, изображающая связь между двумя характеристиками состояния атмосферного воздуха при адиабатическом процессе. Основные характеристики состояния при этом — давление и удельный объем воздуха; но адиабаты строятся также и для других переменных, функционально связанных с указанными основными, напр., для температуры и давления, для температуры и потенциальной температуры. Часто строят адиабаты для переменных температура — высота, поскольку при изменении высоты индивидуальной массы воздуха меняется и ее давление.

АДИАБАТА ВЛАЖНАЯ, конденсационная адиабата, адиабата влажности. Кривая, изображающая на термодинамической диаграмме постоянную величину потенциальной температуры, измеренной влажным термометром.

АДИАБАТИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА. Условная атмосфера с вертикальным градиентом температуры, равным сухоадиабатическому (0,98°/100 м). Давление в А. а. убывает с высотой по закону

![]()

,

где c и R относятся к сухому воздуху.

Высота такой атмосферы при начальной температуре 273 К — около 27,7 км.

А. а. есть частный случай политропной атмосферы.

АДИАБАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА.

См. конденсационная камера.

АДИАБАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. Модель атмосферы, предполагающая отсутствие обмена теплом с окружающей средой (адиабатичность процессов).

АДИАБАТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ, температура конденсации. Температура, при которой малая частица влажного воздуха, будучи подвергнута адиабатическому расширению, достигает состояния насыщения.

АДИАБАТИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Температура, которую принял бы объем воздуха после сухоадиабатического расширения до состояния насыщения, а затем псевдоадиабатического расширения — до тех пор, пока вся влага не выпадет из него в виде осадков с последующим сухоадиабатическим сжатием до исходного давления.

АДИАБАТИЧЕСКИ ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА. Термодинамическая система, через границы которой не происходит переноса тепла и массы.

АДИАБАТИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ ТЕМПЕРАТУРЫ. 1. Величина изменения температуры в массе (частице) воздуха при ее адиабатическом перемещении на единицу высоты (до 100 м).

2. Равный ей вертикальный градиент температуры в атмосферном столбе.

АДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. В атмосфере — изменение термодинамического состояния воздуха, протекающее адиабатически (изэнтропически), т. е. без обмена теплом между ним и средой (земной поверхностью, космосом, другими массами воздуха). Внутренняя энергия, и с нею температура воздуха при А. п. меняются за счет работы сжатия или расширения. При сжатии давление и внутренняя энергия воздуха возрастают и температура повышается; при расширении, напротив, давление и внутренняя энергия убывают, а температура падает. Для сухого или ненасыщенного воздуха связь изменения температуры с изменением давления при А. п. выражается, как и для идеального газа, уравнением Пуассона (см. сухоадиабатический процесс), для насыщенного воздуха — более сложным уравнением, в котором учитывается также и изменение агрегатного состояния водяного пара (см. влажноадиабатический процесс).

Атмосферные процессы при образовании облаков конвекции можно с большим приближением считать адиабатическими. Макромасштабные атмосферные движения и процессы образования облачных систем в них можно считать приближенно адиабатическими, однако при условии, что продолжительность процесса и тем самым теплообмен со средой не слишком велики.

Син. изэнтропический процесс, адиабатическое изменение состояния, псевдоадиабатический процесс.

АДИАБАТИЧЕСКИЙ СЛЕД, конденсационный след. Облако, возникающее за самолетом вследствие выделения водяного пара. При определенных условиях эти выделения образуют облачный след.

АДИАБАТИЧЕСКИЙ ТУМАН. Туман, связанный с адиабатическим расширением и соответствующим охлаждением воздуха на горных склонах при подъеме по ним воздуха.

АДИАБАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОНДЕНСАЦИИ, давление на уровне конденсации. Давление, при котором малая частица влажного воздуха, будучи подвергнута адиабатическому расширению, достигает состояния насыщения.

АДИАБАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ. См. адиабатический процесс.

АДИАБАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. Изменение температуры в массе (частице) воздуха при адиабатическом процессе.

АДИАБАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, АДИАБАТИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ (адиабатический процесс). Изменение термодинамического состояния, происходящее без обмена теплом между рассматриваемой системой и окружающей ее средой. При адиабатическом процессе расширение сопровождается охлаждением, а нагревание сопутствует сжатию.

АДИАБАТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ, конвективное равновесие. Гидростатическое равновесие атмосферы, при котором адиабатически перемещенная часть воздуха продолжает иметь те же температуру и давление, что и окружающие ее другие части, и, таким образом, на перемещаемую по вертикали часть не действует сила, стремящаяся восстановить ее состояние. Состояние адиабатического равновесия достигается в слое воздуха, где существует значительное вертикальное перемешивание.

АДИАБАТИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ. Увеличение объема воздуха, обусловленное понижением давления, без обмена теплом с окружающей средой. В атмосфере происходит преимущественно при подъеме воздуха. См. адиабатический процесс.

АДИАБАТИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ. Уменьшение объема воздуха, обусловленное повышением давления, без обмена теплом с окружающей средой. В атмосфере происходит преимущественно при нисходящем движении воздуха. См. адиабатический процесс.

АДИАБАТНАЯ ДИАГРАММА. Диаграмма с (обычно) прямоугольными осями координат, по которым отложены характеристики состояния воздуха: напр., удельный объем и давление или температура и давление, или температура и потенциальная температура и т. д. Давление воздуха можно заменить высотой. На А. д. нанесены семейства сухих и влажных адиабат, т. е. кривых, графически представляющих изменение состояния воздуха при сухоадиабатическом и влажноадиабатическом процессах; наносятся также кривые, представляющие собой зависимость удельной влажности или упругости пара для состояния насыщения от основных характеристик, отложенных по осям диаграммы; иногда добавляются изолинии других функций основных характеристик.

А. д. служит для графического определения: 1) характеристик состояния воздуха, являющихся функциями от основных характеристик, отложенных по осям, напр., для вычисления потенциальной или псевдопотенциальной температуры, точки росы и т. д.; 2) средних виртуальных температур слоев, геопотенциалов изобарических поверхностей и пр. при обработке результатов аэрологического зондирования; 3) изменений характеристик воздуха при адиабатических процессах; 4) особенностей вертикальной стратификации, обнаруженных путем аэрологического зондирования; 5) энергии неустойчивости и т. д.

Для этого на бланк А. д. наносятся данные аэрологического зондирования, по которым строится кривая стратификации, сопоставляемая затем с адиабатами на диаграмме.

Существует множество различных вариантов А. д. Диаграммы, приспособленные для обработки аэрологических данных, называют аэрологическими диаграммами. Бланк А. д. называют еще адиабатной бумагой.

Син. адиабатный график.

АДРИАТИЧЕСКАЯ БОРА. Холодный и сильный (иногда до 60 м/с) северный или северо-восточный ветер, дующий с горных перевалов между Альпами и Динарским нагорьем в сторону Адриатического моря, над побережьем Далмации, между полуостровом Истрия и Дубровником. На обращенных к морю склонах гор сильный, ветер наблюдается в слое до высоты 800 м. Над морем он резко ослабевает и усиливается лишь на наветренных склонах гористых островов. А. б. может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

АДСОРБЦИОННЫЕ СИЛЫ. См. адсорбция.

АДСОРБЦИЯ. Способность веществ притягивать и закреплять на поверхности своих частиц молекулы газов, паров и растворенных веществ. Поглотителями, или адсорбентами, могут быть как твердые вещества, так и жидкости, причем более активными адсорбентами являются твердые вещества. Адсорбент поглощает тем большее количество адсорбируемого вещества, чем большей поверхностью (в частности, внутренней) он обладает и чем выше концентрация поглощаемого им вещества в окружающем пространстве. Закрепление частиц вещества на А. происходит под действием неуравновешенных молекулярных сил, проявляющихся на его поверхности. Эти силы называются адсорбционными силами. Они тем больше, чем больше суммарная поверхность частиц А., т. е. чем меньше раздроблено данное вещество. В гидрологии явление А. наибольший интерес представляет для случая поглощения частицами грунта парообразной влаги, находящейся в воздухе. При влажности воздуха до 94% количество влаги, поглощенное почвой путем А., практически равно максимальной гигроскопичности. Из этого следует, что понятия гигроскопичности и А. почвы мало различаются. В результате процесса А. формируется прочно связанная вода в почве.

См. асорбция, сорбция.

АДСОРБЦИЯ ИОНОВ. Присоединение легких ионов к более крупным частичкам, твердым или жидким, взвешенным в атмосфере.

Син. прилипание ионов.

АЗБУКА МОРЗЕ. Набор специальных телеграфных сигналов, передаваемых в виде сочетаний точек и тире. Международный код содержит буквы латинского алфавита, цифры и знаки (точка, запятая, двоеточие, вопросительный знак). В России применяется русский код Морзе. Широко использовался в Гидрометеослужбе в начале XX века.

АЗИАТСКАЯ ДЕПРЕССИЯ. Один из сезонных центров действия атмосферы: область низкого давления над Азией на многолетних средних картах летних месяцев с центром над Афганистаном (в июле около 995 мб). В южной части А. д. можно рассматривать как экваториальную депрессию, сместившуюся в тропические широты нагретого материка; в более северной части она является результатом преобладающего наличия над материком полярнофронтовых циклонов.

Син. южноазиатская депрессия, азиатская летняя депрессия.

АЗИАТСКИЙ АНТИЦИКЛОН. Один из сезонных центров действия атмосферы: область высокого давления над Азией на многолетних средних картах зимних месяцев с центром на территории Монголии. Среднее давление в центре превышает 1030 мб А. а. является статистическим результатом частого формирования, а также усиления и стабилизации антициклонов над охлажденным материком. По-видимому, местная топография и орография этому содействуют. Из области А. а. отдельные антициклоны или гребни периодически смещаются на Тихий океан, пополняя субтропическую зону высокого давления. На летних картах А. а. заменяется азиатской депрессией.

Син. зимний азиатский антициклон, азиатский максимум.

АЗИМУТ. Угол между плоскостью меридиана места наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через светило или точку земной поверхности, или наблюдаемый объект в атмосфере (напр., шар-пилот). Иначе — дуга горизонта от точки юга (в астрономии) или севера (в геодезии и аэрологии) до основания вертикального круга, проходящего через данный объект. А. отсчитывают от 0 до 360°, а в астрономии — в направлении от юга к западу, в геодезии — от севера к востоку.

АЗИМУТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ. Картографическая проекция, в которой параллели представляют концентрические окружности, а меридианы — их радиусы, углы между меридианами равны соответственно разностям долгот. Основным условием любой азимутальной проекции является указание на то, каким радиусом проводятся параллели; подчиняя радиусы той или иной зависимости от широты, получают различные по характеру искажения проекции.

АЗОНАЛЬНОСТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. Особенности режима поверхностных и подземных вод, отклоняющихся от закономерностей зонального распределения гидрологических характеристик. Обусловливается в большей мере воздействием местных природных условий, чем воздействием условий, характерных для всей рассматриваемой зоны в целом. Например, повышенный против районных норм сток меженного периода рек, вытекающих из озер или имеющих карстовое питание, резкие колебания уровней подземных вод в зоне распространения подпора от водохранилищ и т. д.

В более общей форме А. г. я. иногда определяется понятием азональные воды.

АЗОНАЛЬНЫЕ ВОДЫ. См. азональность гидрологических явлений.

АЗОНАЛЬНЫЙ. Отличный от зонального (широтного) распределения, отклоняющийся от него, не подчиняющийся зональным закономерностям (напр., азональный тип климата).

АЗОРСКИЙ АНТИЦИКЛОН. Один из субтропических антициклонов, обнаруживаемых на многолетних средних картах распределения давления за любой месяц года. Располагается в субтропических и тропических широтах северного Атлантического океана с центром вблизи 35-й параллели, неподалеку от Азорских островов; зимой имеет отрог на северную Африку, летом — на Средиземное море и южную Европу. Давление в центре на многолетней январской карте выше 1022 мб, на июльской — выше 1035 мб. Район А. а. представляет собой основной очаг морского тропического воздуха для Европы. А. а. есть результат преобладающего наличия в данных широтах океана индивидуальных антициклонов, проникающих из более высоких широт и усиливающихся в этом районе.

Син. азорский максимум, североатлантический антициклон, североатлантический максимум.

АЗОРСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Перемещение антициклона или гребня из субтропиков северного Атлантического океана (из области азорского антициклона) на Европу.

АЗОТ (N). Главная по количеству составная часть атмосферного воздуха. Химический элемент пятой группы, порядковый номер 7, атомный вес 14,008. Состоит из двух изотопов. Молекула А. состоит из двух атомов (N2), молекулярный вес 28,016. Масса 1 м3 А. при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 0° равна 1,25046 кг. При давлении в 1 атм температура кипения –195,8°, плавления –209,9°. В тропосфере А. составляет 78% по объему и 75,5% по весу. А. остается важнейшей составной частью воздуха и в стратосфере и мезосфере. В ионосфере А. частично разложен на ионизированные (электрически заряженные) атомы. В земной коре А. в соединениях с другими элементами составляет 0,04%.

АЗОТА ДИОКСИД. Активное соединение азота с кислородом NO2 с малым временем жизни в атмосфере. Участвует во многих реакциях, в том числе и в реакции разрушения озона. Максимальное содержание диоксида азота, порядка 800 млрд–1 по объему, наблюдается в низких широтах на высотах 30–35 км.

АЗОТА ОКСИД. Соединение NO, образование которого происходит главным образом за счет диссоциации N2Ов стратосфере под воздействием солнечного излучения. После захода Солнца оксид азота превращается в NO2. Наиболее активно реакции с участием NO и NO2 протекают на высотах 25–30 км.

АЗОТА ТРИОКСИД. Соединение азота NO3. Образование триоксида азота в основном происходит ночью в результате реакции NO2 с озоном

NO2 + O3 > NO3 + O2.

Днем под воздействием солнечного излучения (hv) идет быстрый фотолиз NO3 за счет реакций

NO3 + hv > NO2 + O

NO3 + hv > NO + O2.

АЗОТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ. Активные соединения азота, содержащиеся в атмосфере. Вступают друг с другом в фотохимическое взаимодействие с характерным временем жизни, составляющим недели и менее. Иногда сумму активных соединений азота NO + NO2 + NO3 + 2N2O5 + ClONO2 + HNO4

определяют как «нечетный азот» NOx .

В этой группе присутствуют как долгоживущие компоненты (N2O5, ClONO2, НNO3, HNO4), так и короткоживущие и активные соединения. Под действием солнечного излучения происходит реакция превращения N2O5, приводящая к образованию NO2 и NO.

Быстро протекающие реакции NO и NO2 с озоном приводят к каталитической потере озона в результате реакций

NO + O3 > NO2 + O2, NO2 + O3> NO3 + O2.

Последняя реакция протекает в ночное время. В настоящее время известно более сотни фотохимических реакций, протекающих в атмосфере с участием азота как естественного происхождения, так и поступающего в атмосферу в результате антропогенной деятельности.

Процессы, приводящие к образованию азотокислотных соединений (азотной кислоты HNO3 и перекислоазотной кислоты HNO4) приводят к кислотным осадкам и закислению почвы и водоемов.

АЙСБЕРГ. Плавучая «ледяная гора» больших размеров — масса льда, отломившаяся от материкового или шельфового ледника и плавающая или сидящая на мели в полярной или прилегающей к полярной части океана. В южном полушарии А. возникают у барьера шельфовых льдов Антарктиды, в Арктике основные очаги айсбергов — ледники Гренландии и Канадского архипелага. Из районов возникновения айсберги могут выноситься до широт порядка 50–40°. В Арктике А. в среднем имеют высоту 70 м над ур. м., в отдельных случаях до 100–200 м; в Антарктике они еще выше – в среднем 100 м, в отдельных случаях до 450 м. Длина А. в Арктике может достигать нескольких километров, в Антарктике — нескольких десятков километров. Антарктические А. могут существовать до 10 лет и более. От 5/6 до 9/10 массы А. находятся под водой, в зависимости от объема микровключений воздуха в лед.

Антарктические айсберги по происхождению разделяются на три типа: айсберги шельфовых ледников, айсберги выводных ледников и айсберги материкового ледяного барьера.

В Гренландии основная часть айсбергов образуется из выводных ледников ее западного побережья.

По внешнему виду (форме) А. делятся на столбообразные, куполообразные, пирамидальные и разрушающиеся.

При замедленном процессе формирования льда в леднике, из которого образуется А., в нем будет содержаться множество пузырьков воздуха, объем которого может достигать до 15% от объема А. В силу этого степень погружения А. зависит не только от плотности морской воды, но и от объема воздуха в нем, а также от его формы.

Айсберги создают значительные трудности для мореплавания. После столкновения с одним из А. южнее Ньюфаундленда в 1913 г. затонул «Титаник», что и послужило отправной точкой для создания специальной службы систематических наблюдений за А.

АЙСБЕРГОВЫЙ СТОК. Количественная характеристика потока айсбергов и, соответственно, количества пресной воды, аккумулированной в ледниках Антарктиды и Гренландии, перемещающиеся в низкие широты.

Площадь распространения А. в северном полушарии достигает 7–106 км2, а в южном 56–106 км2, т. е. в 8 раз больше. Суммарная же площадь распространения А. составляет примерно 18,7% площади Мирового океана.

Известны средние характеристики общего количества А. Так, вблизи Гренландии одновременно может находиться от 25–30 до 40 тысяч айсбергов. Вблизи Антарктики их количество меньше, но их размеры существенно больше, достигая в некоторых случаях до 150 км по длине и более 70 м по высоте.

Точных данных о потоке пресной воды, переносимой А., в настоящее время не имеется.

АЙТКЕНА ЯДРА. Особенно мелкие коллоидные частички в атмосфере, подсчет которых производится с помощью счетчика ядер Айткена. Радиусы А. я. — в диапазоне 10–7–10–15 см. Происхождение их, по-видимому, континентальное: их средняя концентрация в больших городах около 150 тыс., максимальная — около 4 млн. на см–3. Большинство А. я. При обычных атмосферных условиях не являются ядрами конденсации; последние имеют радиусы более 10–3 см. Для конденсации на А. я. Необходимо сильное перенасыщение воздуха, получить которое можно только в лабораторных условиях.

«АКАДЕМИК ФЕДОРОВ». Гидрометеорологическое научно-исследовательское судно ледокольного класса, носящее имя выдающегося геофизика, внесшего огромный вклад в развитие гидрометеорологии и гидрометеорологической науки, Героя Советского Союза академика Е. К. Федорова.

АКВАТОРИЯ. 1) Более или менее определенный или изолированный участок водной поверхности естественного или искусственного водоема или (реже) водотока; 2) участок водной поверхности, ограниченной каким-либо инженерным сооружением (А. порта). Используется также термин «Акватория Мирового океана».

АКВЕДУК. Сооружение типа моста или эстакады с лотком или трубой, служащее для пропуска воды через овраги, каналы, дороги и в условиях, где непосредственное использование канала затруднительно.

Син. мост-водовод.

АКДАР. Акустическое устройство для обнаружения и определения расстояния цели. Термин используется также для указания зондирования атмосферы этими средствами.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ. Приспособление растений, животных и человека к новым условиям внешней среды, в первую очередь к климатическим условиям.

АККРЕЦИЯ. Рост элементов облаков или осадков вследствие столкновения и смерзания ледяных частичек с переохлажденными каплями.

АККУМУЛЯТИВНЫЕ БЕРЕГА. Нарастающие, выдвигающиеся вперед в водоем или реку берега, образованные накоплением наносов.

АККУМУЛЯТИВНЫЕ ФОРМЫ (РЕК, ВОДОЕМОВ). Образования, формирующиеся в результате отложения наносов. К главнейшим А. ф. в русле водотока принадлежат гряды донных наносов и их более или менее обособленные части — побочни, косы, осередки и др.; в пределах дна долины и ее склонов — прирусловые валы, поймы, аккумулятивные террасы, дельты; в прибрежной части водоемов — косы, аккумулятивные террасы, пересыпи, береговые валы, конусы выноса и др. Включение гряд донных наносов, побочней, кос, осередков и других временных скоплений наносов в руслах рек в группу А. ф. не является общепризнанным, поскольку они обычно относительно малоустойчивы, смещаются вниз по течению, осуществляя при этом транспорт наносов.

АККУМУЛЯЦИЯ. Процесс накопления снега или льда в снежном поле или леднике, противоположный абляции; в основном определяется выпадением твердых атмосферных осадков.

В гидрологии и океанологии — процесс накопления в естественных и искусственных водных объектах, в отстойниках инженерных сооружений, в понижениях местности или в иных каких-либо емкостях продуктов эрозии и абразии, воды, солей, донных осадков и т. д.

АККУМУЛЯЦИЯ ВОДЫ. 1) Временное накопление на поверхности водосбора влаги в виде снежного покрова, ледяной корки, талой или дождевой воды; 2) увеличение запаса (накопление) подземных вод после снеготаяния или выпадения жидких осадков; 3) задержание воды в водохранилищах.

АКТИВНАЯ ОБЛАСТЬ. Область на поверхности Солнца с высокой концентрацией солнечных пятен и других проявлений солнечной активности. Такие области сосредоточиваются в сравнительно узких интервалах широты по обе стороны солнечного экватора, а расположение их по долготе с течением времени меняется.

АКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ ВОДОСБОРА. Син. площадь одновременного стока.

АКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ. Поверхность скольжения, над которой теплый воздух имеет восходящую или нисходящую составляющую, в силу того что он обгоняет нижележащий холодный воздух. В первом случае это активная поверхность восходящего скольжения; теплый воздух втекает вверх по отступающему холодному клину. Во втором случае — активная поверхность нисходящего скольжения; теплый воздух стекает вниз по продвигающемуся вперед холодному клину. Примером активной поверхности восходящего скольжения является обычный случай теплого фронта; активными поверхностями нисходящего скольжения часто являются холодные фронты (за исключением нижней части фронтальной поверхности).

АКТИВНАЯ ПОРИСТОСТЬ. Совокупность пор и других пустот, по которым подземная вода может свободно перемещаться в горных породах, не испытывая заметного притяжение и трения со стороны стенок, так как эти стенки покрыты гигроскопической и пленочной водой. А. п. по объему соответствует водоотдаче.

АКТИВНАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ. См. доступная лабильная энергия.

АКТИВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. В сельскохозяйственной метеорологии температура воздуха выше биологического минимума, установленного для данной фазы развития сельскохозяйственной культуры или для всего периода вегетации; она обусловливает пределы распространения той или иной растительной культуры.

АКТИВНАЯ ТЕПЛОТА. Теплота, поглощаемая или передаваемая веществом во время процесса обмена температурой, который не сопровождается изменением состояния вещества.

АКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Имеется в виду — на атмосферные процессы, на погоду. Вмешательство человека в ход атмосферных процессов путем изменения на короткое время тех или иных физических или химических свойств в некоторой части атмосферы техническими средствами. Сюда относится осаждение дождя или снега из облаков, предотвращение града, рассеяние облаков и туманов, ослабление или ликвидация заморозков в припочвенном слое воздуха.

См. активное воздействие на облака, активное воздействие на туманы, борьба с градом.

АКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГОРНЫЕ ЛАВИНЫ. Способ воздействия на снежные лавины в горных районах, способствующих предотвращению опасных сходов снежных лавин, приносящих разрушения. Основан на расстреле снежных лавин из артиллерийских орудий. В РФ существует специальная противолавинная служба.

АКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГРОЗЫ. При развитии конвективных облаков нередко наступает стадия, характеризующаяся развитием электрических зарядов, сопровождаемая появлением молниевой деятельности.

Молния представляет собой длинную (до 20 км) естественную искру внутри облаков, либо между облаком и Землей. Как правило, это происходит при напряжении электрического поля в месте молниевого разряда порядка 5 * 105 106 Вольт*м–1.

Такие разряды и грозовая деятельность в конвективных облаках локального масштаба, а особенно во фронтальных облаках на значительных пространствах, опасны для авиации, линий электропередач, для лесного хозяйства, когда температура в плазме достигает 15000–20000 К, вызывая лесные пожары и др.

Метод активного воздействия базируется на ослаблении или предотвращении процессов развития конвективных движений в облаке и осуществлении превентивных разрядов в облаке. Для превентивного воздействия используется засев облака льдообразующими реагентами и динамический метод разрушения подоблачной восходящей струи с помощью летательных аппаратов.

При начале электрических разрядов используются малогабаритные ракеты, электрически связанные с Землей легким тросом (принцип громоотвода). Используется также метод увеличения электропотерь в конвективном облаке путем введения в облаков металлоизолированных лент и др.

АКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КЛИМАТ. Намеренное или непреднамеренное изменение климата, вызванное деятельностью человека.

АКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЛАКА. Физико-химическое воздействие на облака с целью вызвать выпадение осадков из облаков или рассеяние облаков без выпадения осадков, или предотвратить выпадение града из облаков. В настоящее время механизм таких воздействий преимущественно сводится к изменению фазового состояния облака при «засеве» его некоторыми реагентами, в частности твердой углекислотой и дымом иодистого серебра или иодистого свинца.

При испарении измельченной углекислоты в переохлажденных водяных облаках создается сильное охлаждение (ниже –40°) и пересыщение, что приводит к кристаллизации. Облака превращаются в смешанные, приобретают вследствие этого коллоидальную неустойчивость и дают осадки, как это бывает естественным образом в смешанных облаках (см. Бержерона — Финдайзена теория). Зародыши кристаллизации отчасти являются замерзшими каплями, отчасти возникают спонтанно при большом пересыщении. С помощью твердой углекислоты возможно создание искусственных ледяных облаков и в безоблачном воздухе.

Аэрозоль дыма иодистого серебра, имеющего кристаллографическое сходство со льдом, также приводит к замерзанию переохлажденных капель, действуя в качестве ядер замерзания или ядер сублимации. В мощных кучевых облаках появление твердой фазы, а также укрупнение капель могут быть вызваны введением в облака распыленной воды, капли которой растут благодаря коагуляции. Гигроскопические частички или капли (растворов солей), вводимые в облака, могут вызвать выпадение из облака осадков без твердой фазы.

Реагенты вводятся в облака путем засева облака гранулированной твердой углекислотой с самолета, путем создания дымов иодистого серебра в специальных генераторах (см. аэрозольный генератор), путем запуска ракет, содержащих взрывчатое вещество с примесью иодистого серебра и т. п.

Син. искусственное осаждение облаков.

АКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТУМАНЫ. Воздействие на туманы в целях их рассеяния. На переохлажденные туманы (при отрицательных температурах) воздействуют твердой углекислотой и дымом иодистого серебра, чтобы создать в тумане ледяные кристаллы таким же образом, как это делается при активном воздействии на облака. Применяется также засев гигроскопическими частичками.

Для воздействия на теплые облака привлекаются поверхностно-активные вещества, уменьшающие поверхностное натяжение капель, что способствует их слиянию в более крупные.

АКТИВНОСТЬ ОЧАГА АТМОСФЕРИКОВ. Число атмосфериков в их очаге, наблюдаемое за единицу времени, практически за 10 мин. Различают слабую активность (3 разряда или меньше), умеренную (4–9 разрядов), значительную (10–19 разрядов) и интенсивную (более 20 разрядов).

АКТИВНЫЕ ЯДРА КОНДЕНСАЦИИ. Ядра конденсации, действующие уже при малых значениях пересыщения или при недостатке насыщения относительно воды. Наибольшей активностью обладают гигроскопические ядра.

АКТИВНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ. См. деятельный слой почвы.

АКТИВНЫЙ ФРОНТ. 1. Фронт с достаточно хорошо развитой облачной системой и осадками.

2. Циклогенетически активный фронт. Фронт, на котором происходит образование волн и вихрей.

АКТИНОГРАММА. Автоматическая запись изменений интенсивности солнечной радиации на ленте актинографа.

АКТИНОГРАФ. Самописец для регистрации изменений интенсивности солнечной радиации. Состоит из приемника и регистрирующей части — гальванографа. В качестве приемника в А. для прямой радиации применяется большей частью термоэлектрический актинометр, вращаемый за солнцем гелиостатом; в А. для рассеянной радиации (пиранографе) — пиранометр с кольцевой защитой; в А. для суммарной радиации (соляриграфе) — незатененный пиранометр. Запись показания приемников производится большей частью механически, изредка — фотографическим путем. В этом случае применяется зеркальный гальванометр, зеркальце которого отбрасывает «зайчик» на ленту из фотобумаги, вращаемую часовым механизмом.

АКТИНОГРАФ КРОВА — САВИНОВА. Актинограф для прямой радиации. Приемником служит звездочка Савинова, регистрация ведется гальванографом Крова – Савинова.

АКТИНОГРАФ МОЛЛЯ — ГОРЧИНСКОГО. Актинограф для прямой радиации с термостолбиком Молля в качестве приемника.

АКТИНОМЕТР. Обычное значение: относительный прибор для измерения прямой солнечной радиации, градуируемый по параллельным измерениям пиргелиометром, в отличие от абсолютного прибора для этой цели — пиргелиометра. Однако нередко термин применяется и в более широком смысле, как к относительным, так и к абсолютным приборам, притом для определения не только прямой радиации, но и других радиационных потоков.

Актинометры для измерений интегрального потока прямой радиации построены преимущественно на принципе превращения лучистой энергии в тепловую. Достоинством такого метода измерения является отсутствие избирательности и пропорциональности теплового эффекта интенсивности поступающей радиации. Приемником радиации в актинометрах этого рода служат зачерненные тонкие металлические пластинки с поглощательной способностью, близкой к поглощательной способности абсолютно черного тела. Измерение поглощенного тепла радиации производится различными способами, напр.: 1) по повышению температуры приемника (пиргелиометр); 2) по разности температур приемника и окружающей среды, измеряемой термоэлектрически (термоэлектрический актинометр); 3) по величине деформации под действием нагревания солнечными лучами биметаллической пластинки (биметаллический актинометр).

В актинометрах для измерения интенсивности в различных участках спектра используются селективные методы: фотохимический, фотоэлектрический, фотографический. В этих целях может быть использован также А. для интегрального потока с набором светофильтров, выделяющих определенные участки спектра.

АКТИНОМЕТР АЛЬБРЕХТА. См. импульсный актинометр.

АКТИНОМЕТР АРАГО — ДЭВИ. Простейший пиранометр. Состоит из пары ртутных термометров — одного с зачерненным, другого с блестящим резервуарами, заключенных в стеклянные футляры. Разность показания термометров пропорциональна интенсивности суммарной (и отраженной) радиации. В варианте Н. Н. Калитина резервуары термометров полушаровые, причем срезы полушарий, являющиеся приемными поверхностями, покрыты у одного термометра сажей, а у другого — окисью магния.

АКТИНОМЕТР ЛИНКЕ. Тип термоэлектрического актинометра со столбиком Молля.

АКТИНОМЕТР МИХЕЛЬСОНА. Тип биметаллического актинометра.

АКТИНОМЕТР САВИНОВА. Термоэлектрический актинометр с приемником в виде звездочки Савинова.

АКТИНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ. Наблюдательная станция, специализирующаяся на производстве специальных актинометрических наблюдений, выполняемых преимущественно для научных целей и специальных приложений.

АКТИНОМЕТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ СТАНЦИЙ. Сеть станций, ведущая актинометрические наблюдения по специальной программе. Актинометрическая сеть России насчитывает порядка 100 станций. Мировая актинометрическая сеть насчитывает около 800 станций.

АКТИНОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. Станция, на которой производятся регулярные актинометрические наблюдения.

АКТИНОМЕТРИЧЕСКАЯ СТОЙКА. Стойка для размещения актинометрических приборов и установок при наблюдениях на метеорологической площадке или в экспедициях.

АКТИНОМЕТРИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Наблюдения над интенсивностью солнечной радиации прямой, рассеянной, суммарной, а также над эффективным излучением, радиационным балансом и альбедо, проводимые с помощью соответствующих приборов.

АКТИНОМЕТРИЧЕСКИЕ СРОКИ. Моменты по местному среднему времени: 0 ч 30 мин, 6 ч 30 мин, 9 ч 30 мин, 12 ч 30 мин, 15 ч 30 мин, 18 ч 30 мин, в которые начинается серия актинометрических наблюдений.

АКТИНОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНДЕКС. Индекс способности радиации или света произвести фотохимическую реакцию, подобную фотографии или выцветанию пигментов.

АКТИНОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАТОР. Прибор, позволяющий учитывать приток радиации за какой-либо интервал времени (час, сутки и пр.).

АКТИНОМЕТРИЧЕСКИЙ РАДИОЗОНД. Радиозонд, в который вместе с узлами давления, температуры и относительной влажности включен также балансомер для измерения длинноволновой радиации ночью.

АКТИНОМЕТРИЯ. Один из разделов метеорологии: учение о солнечном, земном и атмосферном излучении (радиации) в условиях атмосферы. Задачи А. заключаются в измерении различных видов радиации, в изучении закономерностей поглощения и рассеяния радиации в атмосфере, радиационного баланса земной поверхности, географического распределения различных видов радиации.

АКТИНОН. Радиоактивный газ, изотоп радона с атомным весом 219 и с атомным числом 86; период полураспада 3,92 с. Выделяется из земной коры, встречается в небольших концентрациях в атмосфере и принимает некоторое участие в ее ионизации.

АКТУАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ. Действительная мгновенная местная скорость движения частицы жидкости в фиксированный момент времени. А. с. в фиксированной точке пространства изменяется во времени (в общем случае и по величине, и по направлению).

АКУСТИКА ОКЕАНА. Теория и ее приложение к изучению распространения звуковых волн в океане. А. о. является мощным средством акустического зондирования океана. Методы А. о. получили широкое распространение в прикладных задачах подводной навигации.

Син. гидроакустика.

АКУСТИЧЕСКАЯ ВОЛНА. Периодические вибрации эластичной среды, скорость распространения которых зависит от свойств и температуры среды (около 332 м*с–1 в воздухе при 0°С). В океане при температуре 0°С, нормальном атмосферном давлении и солености 35% эта скорость (скорость звука) составляет 1449,3 м*с–1 .

АКУСТИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР. Прибор для измерения колебания температуры воздуха с малой амплитудой, основанный на зависимости скорости распространения звука в воздухе от температуры.

АКУСТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ. Дистанционное зондирование атмосферы с помощью направленного звукового излучения. Метод основан на зависимости скорости распространения звуковых волн от температуры. При изменении температуры воздуха на 1°С изменение показателя преломления звуковых волн примерно в тысячу раз больше показателя преломления электромагнитных волн. Поэтому с этой точки зрения зондирование атмосферы с помощью звуковых волн существенно проще и экономичнее других методов зондирования.

Вместе с тем звуковые волны сильно поглощаются в воздухе. Так, на длине волны 3 см затухание звука в 10000 раз больше, чем затухание электромагнитной волны этой же длины. Поэтому акустическая локация эффективна в пределах пограничного слоя атмосферы. В некоторых случаях она используется и для зондирования высоких слоев атмосферы.

АЛГОРИТМ. Система вычислений, выполняемых по строго определенным правилам, которая в результате последовательного их выполнения приводит к решению поставленной задачи.

АПЕКС (от лат. apex — верхушка).

АЛЕУТСКАЯ ДЕПРЕССИЯ. На многолетних средних картах — область низкого атмосферного давления в северной части Тихого океана, в районе Алеутских островов, один из центров действия атмосферы. А. д. глубока зимой (ниже 1000 мб в центре на уровне моря на январской карте) и почти исчезает летом. Связана с частыми пребыванием и углублением в указанном районе океана центральных циклонов, повторяемость которых сравнительно мала. А. д. аналогична исландской депрессии на севере Атлантического океана.

Син. аляскинская депрессия, алеутский минимум.

АЛИДАДА. Движок (линейка) с нулевой отметкой или с нониусом на угломерной дуге теодолита.

АЛЛОХТОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.

См. озерные отложения.

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ВОДЫ. Воды, залегающие в аллювиальных отложениях современных и древних речных долин.

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. См. аллювий.

АЛЛЮВИЙ. Отложения в виде аккумулятивных форм в речных руслах и долинах. Различают А. горных и равнинных рек, а в качестве основных фаций — русловую и пойменную. Выделяют современный А., созданный в современных климатических условиях, и древний А., сформированный в геологические эпохи, отличающиеся иной водностью.

АЛМАЗНАЯ ПЫЛЬ. См. ледяные иглы.

АЛЬБЕДО. Безразмерная величина, характеризующая отражательную способность тела или системы тел. А. элемента отражающей поверхности — отношение (в процентах) интенсивности (плотности потока) радиации, отраженной данным элементом, к интенсивности (плотности потока) радиации, падающей на него. При этом имеется в виду диффузное отражение: в случае направленного отражения говорят не об А., а о коэффициенте отражения. Различается А. интегральное — для радиации во всем диапазоне ее длин волн и спектральное — для отдельных участков спектра.

См. альбедо естественной поверхности, альбедо Земли.

АЛЬБЕДО АЭРОЗОЛЬНОГО ОБЛАКА. Отражательная способность от облачных слоев аэрозоля, поступающего в атмосферу естественным путем (вулканический аэрозоль, лесные пожары, вызванные грозовой активностью, и др.), а также в результате хозяйственной и военной деятельности.

Наиболее существенное влияния на климат оказывал и оказывает вулканический аэрозоль, способствующий похолоданию климата в период интенсивных вулканических извержений.

Особую опасность может вызвать аэрозоль, поступающий в атмосферу как результат пожаров, вызванных ядерной войной.

Имеющиеся оценки показывают, что за этот счет температура планеты может понизиться на 20–30°С и вызвать «ядерную зиму».

АЛЬБЕДОГРАФ, САМОПИШУЩИЙ АЛЬБЕДОМЕТР. Прибор для регистрации энергии отражающей радиации (альбедо) поверхности.

АЛЬБЕДО ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Характеристика отражательной способности поверхности почвы, воды, снега, растительности, облаков и т. д. (по отношению к солнечной радиации прямой и рассеянной). Процентное отношение интенсивности радиации, отраженной поверхностью, к интенсивности радиации, приходящей на данную поверхность.

Различают интегральное (энергетическое) альбедо для всего потока радиации и спектральное альбедо для отдельных спектральных участков радиации, в том числе визуальное альбедо для радиации в видимом участке спектра. Поскольку спектральное альбедо для разных длин волн различно, А. е. п. меняется с высотой солнца вследствие изменения спектра радиации. Годовой ход А. е. п. зависит от изменений характера подстилающей поверхности.

Измерения с помощью альбедометров, располагаемых на высоте 1–2 м над земной поверхностью, позволяют определить альбедо небольших участков. Величины альбедо участков большой протяженности, используемые при расчетах радиационного баланса, определяются с самолета или со спутника. Типичные значения альбедо: влажная почва 5–10%, чернозем 15%, сухая глинистая почва 30%, светлый песок 35–40%, полевые культуры 10–25%, травяной покров 20–25%, лес 5–20%, свежевыпавший снег 70–90%; водная поверхность для прямой радиации от 70–80% при солнце у горизонта до 5% при высоком солнце, для рассеянной радиации около 10%; верхняя поверхность облаков 50–65%.

АЛЬБЕДО ЗЕМЛИ. Процентное отношение солнечной радиации, отданной земным шаром (вместе с атмосферой) обратно в мировое пространство, к солнечной радиации, поступившей на границу атмосферы. Отдача солнечной радиации Землей слагается из отражения от земной поверхности, рассеяния прямой радиации атмосферой в мировое пространство (обратного рассеяния) и отражения от верхней поверхности облаков. А. з. в видимой части спектра (визуальное) — около 40%. Для интегрального потока солнечной радиации интегральное (энергетическое) А. з. около 35%. В отсутствие облаков визуальное А. з. было бы около 15%.

Син. планетарное альбедо.

АЛЬБЕДОМЕТР. Прибор для измерения альбедо естественной поверхности. Представляет собой пиранометр, приемную поверхность которого можно поворачивать вверх и вниз, производя последовательные измерения падающей и отраженной радиации. Может быть установлен на кардановом подвесе, обеспечивающем горизонтальное расположение приемной поверхности при измерениях.

АЛЬБЕДО СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ — АТМОСФЕРА. Интегральная отражательная способность поверхности планеты и ее атмосферы.

АЛЬПИЙСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ. Под этим термином часто имеется в виду не только метеорология массива Альп, но горная метеорология вообще.

АЛЬПИЙСКАЯ ТУНДРА. Вертикальный климатический (и ландшафтный) пояс в горах, аналогичный тундре. Лежит между средней изотермой лета +10° и снеговой линией.

АЛЬПИЙСКИЕ ЛЕДНИКИ. Ледники с ясно выраженным фирновым бассейном, находящимся в ледниковом цирке, и одним ледниковым языком, расположенным в долине.

АЛЬПИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ — АЛЬПЭКС. Последний полевой эксперимент, проводимый в рамках «Программы изучения глобальных атмосферных процессов» в 1982 году при объединенных усилиях со стороны метеорологических служб и научного сообщества, направленных на сбор и анализ данных по Альпийскому району для понимания таких явлений, как циклогенез на подветренной стороне гор, механизмы образования таких местных горных ветров, как мистраль, фён и бора.

АЛЬПИЙСКОЕ СИЯНИЕ. Красное освещение снежных вершин гор после захода солнца при небольшом его погружении под горизонт (до 4–5°).

Син. горение Альп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРОГНОЗОВ. Оценка, допускающая одно из двух: прогноз оправдался или не оправдался, был удачным или неудачным.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ. Прогноз, при котором прогнозисту приходится выбирать между двумя взаимно исключающими событиями; напр., прогноз осуществления или неосуществления тумана, грозы, осадков и пр.

АЛЬТИГРАФ. Анероидный барограф, приспособленный для записи изменения высоты самолета или аэростата в полете.

Син. высотограф.

АЛЬТИМЕТР. Прибор для определения высоты предмета, напр. самолета, над фиксированным уровнем. Существует два типа А.: 1) барометрический альтиметр – анероид, снабженный шкалой высот, по которому разность уровней рассчитывается в предположении стандартного распределения температуры по вертикали (см. стандартная атмосфера); 2) радио альтиметр.

Син. высотомер.

АЛЬТИЭЛЕКТРОГРАФ. Прибор для измерения напряженности электрического поля в грозовых облаках, поднимаемый на шаре-зонде. Приемная часть состоит из двух железных электродов с остриями, между которыми в электрическом поле облака возникает ток, зависящий от разности их потенциалов. Ток проходит через бумажный диск, пропитанный веществом, окрашивающимся под его воздействием. Ширина окрашенной полоски характеризует напряженность поля.

АЛЬФА-ЛУЧИ. См. альфа-частицы.

АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ. Ядра атомов гелия, испускаемые некоторыми радиоактивными элементами. Альфа-частицы являются также продуктами некоторых ядерных реакций.

При прохождении через вещество альфа-частицы вызывают сильную ионизацию, проявляющуюся в появлении ионизирующего излучения. Поток альфа-частиц приводит к развитию всех признаков лучевого поражения, вплоть до гибели организма.